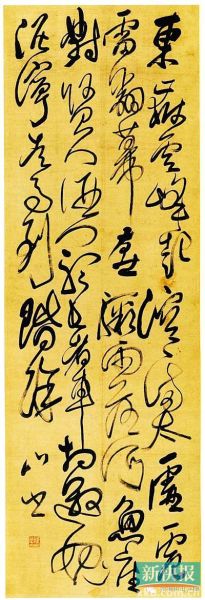

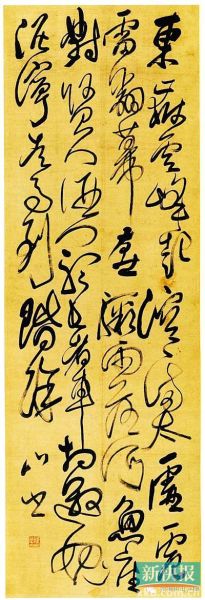

傅山草书《东岳云峰起》

傅山草书《东岳云峰起》 王世国

公元907年,朱温废除唐哀帝,自立为梁朝皇帝,命令时任宰相的杨涉将象征唐朝天子权力的国玺押送给他。这可是个叛国投敌、遗臭万年的倒霉差使。其子杨凝式极力劝阻父亲,但胆小的杨涉为保全家人和官位,还是接受了。后来,就连杨凝式自己也不得不出来做官,而且还是五代各朝副部级以上的大官。这位唐五代时期的大书法家,顶着“贰臣”的骂名,内心矛盾痛苦。于是,杨凝式便常假借“心疾”不朝而罢,佯狂疯癫,漫游山水寺庙,常将他那“顺口溜”似的歪诗,随便地写在墙壁的缺口边上,字体奇怪,一派丑拙破败的面貌。故洛阳人见了称之为“杨疯子”。

谁曾想到,当今书坛一些人似乎也特喜装疯卖傻,故意将书法作品写得不衫不履、粗服乱发,狂怪怒张、乌糟邋遢,还美其名曰“创新”,更有甚者还打出“时代精神”的旗号。在一些全国性的书法大展中,这样的书法作品还屡屡入展,于是上行下效,成为“流行书风”。这些作品单个看似尚险弄奇,一旦把它们摆起来看,你会发现它们都有鲜明的共性:一派断壁残垣、荒坏破败的模样,仿佛“集体无意识”。当你走出展馆,它们已在你脑海里模糊成一片,你已经记不清他们谁是谁了。

倡导笔墨当随时代,书法应当与时俱进、反映出时代精神,这本来无可厚非。秦汉书法崇高浑朴、魏晋书法潇洒俊逸、唐代书法法度森严、宋代书法意趣飞扬、明代书法姿态万方……的确,一个时代的书法家应当以自己的笔墨传达、表现出时代精神,但关键在于书法家能否准确地把握时代脉搏,跟上时代的步伐,做到“酌奇而不失其真,玩华而不坠其实”(刘勰),创作出给人以美感、让人看了心情愉悦而不是令人作呕的书法作品。

纵观中国书法史可以发现,如唐亡以后的五代、明亡以后的清初、清亡以后的民国,有些前朝为官后来又沦为“贰臣”的书法家,或者在前朝为显贵而后来没落避世的书法家,在巨大的社会变革、社会舆论、地位落差的挤压下,心理落寞哀愤、万分痛苦,反映到他的书法中就会表现出“荒幻”书风。明末崇祯时期即以援救山西提学佥事袁继咸而名震士林、备受尊崇的傅山,明亡以后,他便提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚”的书法创作主张;明末授命于危难之际、当了南京礼部尚书的王铎,明亡以后降清,成为清朝的“贰臣”,他的书法便是荒幻怪伟,以燥取险;前清遗老郑孝胥、沈曾植、李瑞清在清朝灭亡以后,他们书法都是抛弃法度,粗服乱发、蓬头垢面的模样。此外,书法史上有些对功名幻灭后的书法家,也会表现出离经叛道的书法面貌。例如明代的徐渭、清代“扬州八怪”中的郑板桥和金农等等。

所以,任何艺术形式都不能脱离特定的时代背景而独立存在。书法作为最能直接表露内心情感的艺术形式,对于时代思潮的反映尤其明显。当今书坛推崇“丑书”,以丑为美,动辄把傅山抬出来,为丑拙破败的书风寻找理论根据。其实,傅山的“连绵草”雄奇壮美、奔放流畅,又何尝真的丑拙?他之所倡导“丑”与“拙”,实际上是对国破家亡、战祸不止年代的一种怒与怨,是传统文人以其可能的方式来表达对现实不满,对异族统治的抗拒。如果无视历史上这些书法家书风产生的社会背景、历史根源和当时的环境,而无病呻吟,盲目复制,刻意为丑,甚至以丑为美,那是对傅山本意的曲解,真的患上嗜痂之弊,成为逐臭之夫了!

今天的中国朝气蓬勃,书法家们应当紧跟时代的步伐,创作具有时代精神的正大气象,这样才能无愧于这个民族振兴的伟大时代。

(作者为广东省书法评论家协会主席)