- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

从赝品到复制品:消逝的艺术本真性

美国著名哲学家纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)在其论述艺术的名作《艺术的语言》中留下一个曾引起激烈讨论的问题:假如在你的面前有两幅画,左边这幅是伦勃朗(Rembrandt)的 绘画原作《卢克莱蒂亚》(Lucretia),右边那幅是一幅惟妙惟肖的伪作。现在古德曼先生作为故事全知全能的叙述者判定:正常的人类完全无法仅仅通过 肉眼的观看(by merely looking)判断哪一幅才是真的,但是若有先进的仪器(故事语境中,从显微镜到X光机都可任意支配),就可以为两幅作品验明正身。那么问题也就来了, 这两幅作品之间是否存在审美价值上的差异?[1]

一、赝品也有审美价值?

古德曼 的故事本质上是为了引发对艺术品本真性(authenticity)与审美价值之关系的思考,他在接下来的文字中表示真品和赝品之间存在的细微差异尽管不 能肉眼区分,但却是一个不折不扣的事实,而这一事实就构成了审美上的差异,他说:“这种事实的知识(1)清楚地表明它们之间可以存在一种我能够学会去感知 的差异,(2)赋予现在的观看一种作为对那种感知鉴别力的训练的角色,(3)最终要求修正和细分我现在观看那两幅图像的经验。”[2]古德曼此处想要表达 是,观看艺术显然并不只是靠着痴人说梦的“纯真之眼”来体悟艺术之美,而需要借助于“观看之道”——如何观看艺术品、鉴别艺术品真伪的技巧以及相关艺术史 知识等等,这些同时也构成了我们理解和品评的基础。这样的论述显然与贡布里希(E.H.Gombrich)在《艺术与错觉》中的论调一致,就像他所举出的 关于德温特湖的两幅画作所显示的那样[3],我们无论作画还是观画必然会被某些很难察觉的惯例(convention)及图式(scheme)束缚住,这 些区分的技巧参与建构了我们的理解,进而直接影响着我们的审美判断。在古德曼看来,人们肯定认为这两幅作品之间显然存在审美价值上的差异,而这种差异无论 现在能不能判断出来,至少可以断定的是,日后总有办法能够区分,而这一区分的方法又会引导我们重新审视两幅作品,但是这并不意味着我们从一开始就能判断哪 一幅作品在审美价值上更高,换句话说,如果让一个并不知道哪幅为原作的观赏者判断左边这幅《卢克莱蒂亚》是否价值更高的时候,他也许会颇具后现代意味地 说:你给了我一只薛定谔的猫。而倘若为你鉴别真伪的专家本身也犯下了错误时,一切就变得更加混乱和复杂。

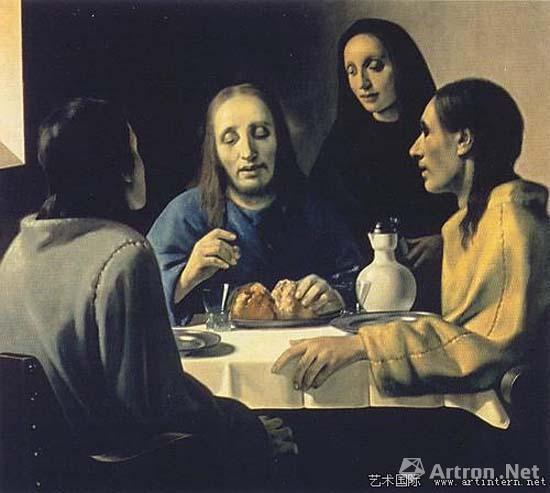

为此,古德曼给出了一个著名例子,凡·梅格伦(Van Meegeren),一位二十世纪的天才艺术品伪造专家,从小想往荷兰黄金时代大师的创作,一直致力于模仿他们的风格并小有成就,但是显而易见的是,其才 能在现代派艺术风靡的二十世纪很难得到艺术批评家的认同,于是他只好通过模仿哈尔斯(Frans Hals)、维米尔(Johannes Vermeer)等人的绘画来偷偷地证明他的作品是不朽之作,但更为直接的理由在于,画卖了很多钱,他过上了锦衣玉食的生活。他的作品就属于连专家的眼力 都难以区分的类型,为了逼真,他用的是17世纪的画布,选用维米尔最喜欢的蓝、黄颜料,并且通过研读维米尔的研究资料从本质上把握了维米尔的风格。这些作 品不但得到艺术品商人、收藏家和批评家甚至纳粹的高度认同,还卖出了极高的价格。倘若不是阴差阳错地因为出售维米尔作品(其实是伪作)而涉嫌资助纳粹以及 叛国,想必有生之年他都会在自己阿姆斯特丹的豪宅里偷偷地笑出声来。古德曼的思想实验在这个真实的例子中遭遇了挑衅,他认为掌握作品真实性的知识构成了审 美价值差异的一部分,但是,如果梅格伦没有被起诉,那么他永远也不会说出这个真相(就连他说出真相的时候,艺术批评家们都认为他在撒谎),我们完全可以假 设,所谓的艺术界,一个拥有对艺术品审判权的隐秘体制,将最终为梅格伦最优秀的赝品《以马忤斯的重逢》(Meeting at Emmaus)加冕。我们设想一个场景,这时候一位艺术哲学家或批评家J先生(显然,丹托与他很熟),来到博物馆观看了这件藏品,他在一番凝视之后重新确 认了耶稣身上高贵的蓝色与圣徒身上虔诚的黄色所构成的“审美张力”,而对这一点的体悟就仿佛呼应了《戴珍珠耳环的少女》(Girl with a Pearl Earring)或《倒牛奶的女仆》(The Milkmaid)中源自蓝黄交相辉映所表现出的“刹那含永劫”的静谧,甚至更为细腻地体现了一种对于耶稣再生的崇高感受。这样的推理并不过分,J先生这 么一位专家都给出了如此高的评价,那么我们完全可以想象对于世人而言,这件作品与维米尔的其他作品并不构成任何审美价值上的差异。但是,古德曼肯定会认 为,真品和赝品之间的细微差别肯定最终会被发现,就好像他自己在注解中所提到的那样,大都会博物馆那件青铜马的雕塑虽然被保存于世界著名的艺术圣地之中, 其合法性毋庸置疑地得到了艺术界最高级别的保护,但最终也会在工作人员偶然发现其接缝之后而被拉下神坛,蜕变为现代仿制品。

这似乎是一次写满“此路不通”的讨论,那么让我们来变换一个角度。假如现在在J先生面前展示的是伦勃朗模仿老师拉斯曼(Pieter Lastman)的一幅作品。那么J先生连将之称为“赝品”都会犹豫不决,毕竟伦勃朗在西方艺术史上的地位远远不是其老师拉斯曼所能比肩的,因此,我们貌 似可以很合理地推断伦勃朗的作品比拉斯曼的作品审美价值更高,紧接着他通过细节上的观察结果发现,伦勃朗比老师的笔法更为细腻成熟,虽然,在画面布局以及 光线、色彩运用的风格上他们相差并不大。但是,假如J先生发现在伦勃朗的画作一旁是拉斯曼的另一位学生列文斯(Jan Lievens)模仿老师的画作的话,一切又会显得不一样。尽管,伦勃朗和列文斯使用了同样的承袭自老师的技法,使用着同一个模特,甚至相互修改画作,但 是,J先生并不认为列文斯的作品拥有更高的审美价值,因为列文斯虽然也是一位知名的宫廷画家,但在西方艺术史上显然并不具有媲美于伦勃朗的显赫地位。那么 结论是,对于审美价值的判断取决于对画作作者的知识,由此我们似乎陷入了把画家主体作为审美价值标准的奇怪论断之中。这一论断的基本逻辑在于,真品具有原 创性,所以理所当然地具有更高的审美价值,而杰出的大师具有化腐朽为神奇的金手指,前辈们的所谓原创性在他们更具破坏力和时代意义的素养面前不值一哂。

然而,在托马斯·库尔卡(Tomas Kulka)看来,这是荒谬透顶的。他认为我们忽略了有一种人的存在,他称之为“附庸风雅的人”(snob),这种人在他看来“并不具有区分艺术作品审美 价值的能力,但是,却会很会假装”[4]。那么假如这个“附庸风雅的人”人叫做K先生,他刚好从某处(比如伪造者是他的朋友)得知哪一幅是真品,尽管他并 不懂得该如何来鉴别作品真伪及审美价值,但是他碰巧知道问题的答案。那么当他和J先生同时观看伦勃朗的展览时,他对艺术作品的审美判断竟然优于作为专业人 士的J先生。这显然充满了吊诡,但是,我们用一种更为现代的方式来描述就会显得很好理解,假如K先生发现作品真实性的方法是借助某种高科技手段(比如一副 带有X光功能的谷歌眼镜),而J先生仍然使用传统的观察方法(merely by looking)并且具备K先生所不具备的完美的艺术史修养,那么依照古德曼的实验逻辑,K先生与J先生较量哪件艺术品审美价值更高的话,K先生这位作弊 者每次都能赢。这与我们源自康德的想象力自由嬉戏的审美逻辑极为不符,从我们的故事看来,在审美价值的判断中,对艺术品的认知超越了审美直觉的作用。

二、伪作、变体和复制品

不过生活于真实世界之中的我们对此只会嗤之以鼻,因为,通常意义上K先生并不可能会比J先生更懂得使用高科技来检验一幅作品的真伪,这种例子太过罕见, 毕竟现在给诸位一副想象中的X光谷歌眼镜,你们也并不一定知道得观看画面之下的草图以及如何作出进一步的判断。事实上,艺术史专家所擅长的正是找到细微的 差别来判断一幅作品的真伪,而为了找到这些细微的差别,他们通常是最先接受新技术训练的一帮人。我们的分析继续进入死胡同,直到当代美国著名的艺术批评家 以及艺术史专家埃尔金斯(James Elkins)教授给我们提供一些启发。他将我们所谓的赝品归为很多个不同的类别,包括:所谓的原作(original work);逼真仿品/重造(strict copies/reconstruction);复制品(reproduction);模仿品(imitation);变体(variations);新 版(version)[5]。埃尔金斯提到了非常多的案例来说明这些类别,非本真性的(inauthentic)的艺术品未必就是我们通常意义上说的赝 品,甚至连我们感觉不存在认识分歧的所谓的“原作”事实上也是令人疑惑的模糊概念,比如它有可能像俄罗斯圣像画《弗拉基米尔的圣母》(The Theotokos of Vladimir)一样,在我们所看到的版本之前的七百年间,它已经被复制过至少5次,如今保存下来的已经是多次复制之后的版本,那么我们看到的所谓原作 是否还能称之为原作呢?如果我们因为它是仿制品而将它的价值贬低,那又如何来看待西方艺术史将这件作品作为鲜见于世的拜占庭圣像艺术的代表性作品来看待的 事实呢?

即便埃尔金斯原文具有极高的启发性,但是分类过于繁琐。作为一篇谈复制的文章,本文并不打算“复制”其观点,而是从中归纳出三个基本类别:伪作 (forgery)、变体(variation)和复制品(reproduction)。首先,所谓的“伪作”大致与埃尔金斯所谓的“逼真的仿品”类似, 它存在的主要目的在于伪作者蓄意让观众混淆其作品的作者,但是这包含两种可能性,一种指的是对原作进行一模一样的复制,这可以称之为“照相式”复制;另一 种指的是对大师的风格进行研究,重新创造出类似某位大师风格的“重造式”伪作,比如梅格伦就是后者的典型,他按照维米尔的风格创作出了一幅作品,属于维米 尔从未画过的主题——“以马忤斯的重逢”,但这个主题却是圣经画的一个重要主题,卡拉瓦乔、伦勃朗都曾绘制过同主题作品。我们不难看出,古德曼所举出的两 个例子虽然都是“伪作”,但是一个属于“照相式”,一个是“重造式”,很难说这两个类别在讨论时情况相同。对于前者而言,模仿者完全没有对艺术的审美层面 的思考,更多需要考虑的是技术性的问题,比如材料的选择,光线的处理,如何绘制出皮肤和绸缎的颜色等等;而对于后者而言,模仿者需要仔细钻研大师作品的基 本审美特征,虽然他同时也得在技术上达到同样的效果,但更多的时间被用来考虑选择什么样的主题以及通过什么样的方法再现这一主题,并且如何体现大师的独特 风格。如果这样的重新创造超出了简单模仿风格的目的,就非常有可能变成全新的戏仿作品,而这是变体的形式之一。

其次,我们要讨论的是变体。根据埃尔金斯的说法,所谓的变体的意图并不在于制造一种认识上的混淆,而是在于向原作致敬,它需要观众意识到自身是一幅借鉴 了某件原作的艺术品,它本身的意义正是通过与原作的差别及张力来实现。最著名的例子莫过于马奈(Manet)的名作《草地上的午餐》(Dejeuner sur l’herbe),画面中人物的布局和动作几乎都是对马岗东尼奥·莱蒙迪(Marcantonio Raimondi)蚀刻画《帕里斯的审判》(The Judgment of Paris)局部的模仿。马奈所要做的正是通过再现古典神话的艺术作品的构图方式来突显他的画面张力:看上去躶体的女人与衣冠楚楚的男人在山林里慵懒地野 餐,但没准只是两个道德败坏的妓女和几个浪荡的资产阶级花花公子的猥琐派对。正如他的《奥林匹亚》(Olympia)用妓女来模仿维纳斯一样,这种模仿本 身就是一种对旧有绘画理念的全新颠覆,刻意制造的戏剧冲突正是这些艺术品永垂青史的资本。这样的作品并不鲜见,比如毕加索按照自己的意思再把本来就是变形 的《草地上的午餐》进行立体派变形。另外,像弗朗西斯·培根(Francis Bacon)这样的画家,直接拿委拉斯凯兹(Diego Velázquez)的《教皇英诺森十世》(Portrait of Innocent X)来做色彩练习,并且画就了得到法国哲学家德勒兹(G.Deleuze)称赞的《尖叫的教皇》(或者叫:Study after Velázquez‘s Portrait of Pope Innocent X),我们如果不借助对委拉斯凯兹原作的了解,很难从画面中分辨出到底是一个什么样的妖魔鬼怪以及为什么他仿佛是正襟危坐却又置身监牢之中。

最后,与变体类似的是,复制品同样也会让观众一眼就发现它与原作之间存在着紧密相连的关系,同时又存在着无法忽视的差异,仿制者的意图完全不是为了混淆 视听,而是为了让观众透过仿制的图像观看到真正的杰作,复制品制作者的意图是为了制造一个透明的窗口,从中可以窥见艺术的灵光。关于这一点,身处于日常生 活审美化之中的我们似乎不再对此感到陌生,艺术品以复制品的形式充斥着我们的日常生活,艺术作品的明信片、图书的彩页和封面、印有艺术图案的马克杯以及博 物馆里作为纪念品的复制品等等。这种类型的复制品一般属于所谓的机械复制的作品,而不是前文所提及的“照相式”的手工复制品,所以就媒介载体而言,这种复 制品不存在后者的质感,价格上也十分便宜,但凡接受过一定教育的人都不会将之与真实的原作混淆,它从出生之日起就是为了让更多的人看到原作而不是自身。

然而这样的划分并非绝对,有时候会遭到艺术家的肆意挑衅。例如,马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)所购买的蒙娜丽莎的明信片无疑应该属于复制品之列,但是经过他随意的铅笔涂鸦之后却变成了第二类的“变形”作品,这就是所谓的现成品 (ready-made)艺术——带胡子的蒙娜丽莎《L.H.O.O.Q》(她的屁股热烘烘),与此类似的还有达利(Salvador Dali)致敬杜尚的蒙娜丽莎。

那么接下来,我们该如何思考这三种模仿制品与审美价值之间的关系呢?库尔卡对此提供了非常有益的区分, 他提到:“当一幅画被称赞时,人们常常指的是它的原创性以及它在艺术史上的重要性。反过来说,当一幅画被谴责的时候,通常指的是它的构图,色彩的搭配,风 格的不一致等等。第一种价值判断意味着须对过去的绘画很熟悉;第二种则建立在艺术品的视觉特征上。第一种有关于艺术和艺术史价值,而第二种则有关于其审美 价值。”[6]从库尔卡的分类来看,K先生即便凭借对科技的熟悉所能掌握的也只不过是艺术史价值,而并没有从审美价值层面进行判断。而梅格伦的《以马忤斯 的重逢》在审美价值上完全无异于(或者最多只是程度上的轻微差异)维米尔的其他名作,但是在艺术史价值上却明显要低于《倒牛奶的女仆》等名作,因为前者在 艺术史上并不具有开创性的意义或独特的价值。同样地,按照库尔卡的说法,他认为伦勃朗对拉斯曼的模仿之作也许在审美价值上更高,但是在艺术史价值上却更 低。即便是机械复制的艺术品,在库尔卡看来,也具有与原作相等的审美价值,而艺术史价值为零。

三、机械复制品的政治

每当提到机械复制的艺术品,我们都会自然而然地联想到本雅明写于 1936年的著名论文《机械复制时代的艺术作品》,本雅明一直都是照相术的痴迷者和最早的研究者,这不只是体现在此文中,还体现在他的另一篇文章《摄影小 史》之中,他还曾在给阿多诺(T.Adorno)的信中表示印象派的产生是为了逃避新出现的照相术[7]。《机械复制时代的艺术作品》之所以会有如此大的 影响力,源于他发现甚至命名了一个崭新的时代——机械复制时代,在这个时代里,摄影技术的飞速发展使得原本需要日积月累的技巧才能实现的人工复制产品变得 可以批量生产。在此之前,雨果在《巴黎圣母院》中对印刷术可能对社会造成的影响已经有过出色的评论,在某种意义上,这两者之间有着紧密的相似性,这两种技 术的产生都使得更多的人接触到原本属于特定阶层的产品——无论是艺术还是文学。

在绵延千年的西方艺术史中,本真性,一直都是备受艺术家 及欣赏者们推崇的品质,但是,从本雅明开始,我们开始从哲学的层面理解本真性的内涵,即“艺术品的时间和空间的在场”,或者说“它在碰巧出现的地方独一无 二的存在”,并且“原作的在场构成了本真性的先决条件”[8]。然而,当人类大步迈向机械复制时代之时,从艺术真品的唯我独尊到艺术复制品满大街都是的大 转型中,那些零落凋敝的元素被本雅明称之为“灵韵”(aura),它显然与艺术品的本真性息息相关。本雅明认为灵韵是“一种距离的独特现象,不管这距离是 远是近”[9]。在他看来,大众无法遏制的对于艺术品的欲望是这一切的根源。对于一个此生从未离开过中国的普通中国人而言,MoMA(纽约现代艺术博物 馆)的展品与我们的世界之间横亘了整个太平洋浩瀚的海水和广袤的美国大陆,但是,如果我们从优衣库的卖场中购买一件“MoMA特别版”的T恤,这个被称作 “SURPRISENY”的系列服装主打特色就在于与MoMA联手向大众宣传当代艺术,在T恤上印上MoMA最著名的当代收藏品。于是,我们能够了无障碍 地目睹沃霍尔(Andy Warhol)或波洛克(Jackson Pollock)的名作风采。在本雅明的时代,照相术的发明已经使得艺术作品可以通过各种途径走入寻常百姓家,后来,麦克·费瑟斯通(Mike Featherstone)在他的《消费文化与后现代主义》将之总结为“日常生活审美化”的一个方面:艺术变成了生活。但是,本雅明如果有幸活到能亲自考 察优衣库的这个新系列,那么他会如何分析呢?

首先,本雅明一定会意识到这种大规模的复制品传播会使得越来越多的人接触到艺术。虽然,在 本雅明自己看来,他更关注的是摄影和电影这样的新型艺术,因为它们不再具有所谓的本真性,同样的底片洗出来的所有照片或电影拷贝在本质上是平等的,而这些 天然的无限复制品可以让更多的人欣赏到艺术,这就是本雅明所谓的“改变了大众对艺术的反应,把对毕加索的消极态度变成了对卓别林的积极态度。”[10]但 是,原本独一无二的艺术品同样也可以借助大规模复制的手段,我们看见巴斯奎亚特(Jean

Basquiat)的作品印制在优衣库的T恤 上,这跟涂抹在大街上的涂鸦唯一的不同只是在于是不是他亲自手绘,但是,假如你说你在涂鸦中看见的作品表达了更多的含义我却并不能够认同,反而一件优衣库 的巴斯奎亚特作品记录的是贫贱时候的他曾经在T恤上创作以及在优衣库打工的生活历程,我们阅读优衣库商品标牌上对这幅作品的简介和在美术馆看到介绍作品的 图册所起到的作用是一致的,也就是优衣库的广告语:让大众亲近艺术。

其次,自艺术起源之时起,原本作为巫术和宗教辅助用品的图像毋庸置疑地具有着“崇拜价值”,绘画一直承袭着这一价值,当我们面对着《岩间圣母》(Madonna in the

Cave)时,看见的并不只是一件艺术作品,更是达芬奇的双手亲自勾勒出的圣母、圣子的影像,受到虔诚信徒的膜拜是自然而然的。但是,随着机械复制时代 的来临,艺术品的一张明信片或者T恤衫绝不可能再具有同样的膜拜价值,艺术品源自本真性的神圣光环以及随之诞生的权威性,在进入大众视野的那一刻就顿时灰 飞烟灭,即便从一开始,大众正是为了这神圣的光晕才购买其复制品,这无疑是一个讽刺的悖论。但本雅明并未因此而显露出怀旧的心态,他似乎更在乎的是一种新 型价值的出现:展示价值。正是由于复制品的展示功能,才使得这个世界为普通大众提供了除博物馆等公共设施以外的接触艺术的渠道。而反过来,这样的认知度又 会提升艺术家的名望以及艺术品的经济价值。

再次,我们也不再是采用一种“聚精会神”的方式来观看艺术品,而是更多地使用“精神涣散”的 方式来观看艺术品,而在这样的背景之下,“震惊”成为机械复制时代的艺术品所独具的特色。这种艺术的代表无疑是电影,本雅明认为:“在观看这些形象时,观 看者的联想过程被这些形象不停的、突然的变化打断了。这构成了电影的震惊效果……”[11]当然,绝不只是在电影中才会出现这样的景象,当我们看到大街上 有人身着印着坎贝尔罐头的MoMA特别版T恤时,显然,我们不会像置身于纽约现代艺术博物馆里一样聚精会神地注视它,我们只需要微笑着扫一眼就好。

最后,在本雅明看来,当这个新的时代里,艺术的本真性不能被运用于生产,那么艺术作为巫术仪式辅助工具的地位也会轰然崩塌,宗教仪式的消亡带来的是一种 新的文化实践——政治。斯特肯(Marita Sturken)和卡特莱特(Lisa Cartwright)在其经典的著作《观看的实践》中表明了他们对于本雅明所提到的这种政治的理解:“这个概念的中心在于复制使得图像能够传达政治意 味,而且机械或电子复制的图像能同时存在于多个地方并且能与其他文本或图像合并、重组。”[12]例如,切格瓦拉戴着贝雷帽的经典图像正是借助大众复制品 的传播才逐渐成为我们当代社会中左翼政治力量的代表。这是一种直接理解复制品的政治作用的方式。可值得注意的是,虽然哈特菲尔德(John Heartfield)运用现代技术,通过拼贴阿道夫·希特勒的图像而制作了《超人阿道夫》(Adolf as Superman:”He Swallowed Gold and Spits Out Tin-Plate”)以传达嘲笑纳粹的政治意味,但戈雅(Goya)的《1808年5月3日的枪杀》或毕加索的《格尔尼卡》即便没有复制技术的帮助,也 能传达政治意味,前者作为机械复制时代的艺术品并未比后者传递更广泛的政治意味。所以,本雅明所谓的“政治”更为重要的意义在于,让更多的人接触到艺术品 本身就是一种平等主义的政治。

四、对本真性的冷漠

我们完全可以嘲笑本雅明的理论 姿态,因为,无论本雅明对复制品持有多么激赏的态度,但他仍然购买了一幅保罗·克利(Paul Klee)的真迹《新天使》(Angelus Novus),虽然,我们同样可以想象,他即便只是盯着一件《新天使》的复制品看,同样可以写出其著名文章《历史哲学论纲》第九段话中对历史天使经典的描 述,因为这篇文章中并不牵扯对保罗·克利风格、绘画技法和所使用材料的辨别。换句话说,本雅明在文章中所需要的只是克利作品中深蕴的审美价值,一种形而上 学的象征,而非其艺术史价值,由此可见,本雅明仍然是一位执着于本真性的批评家。

但是,假如你是一位对布尔迪厄的艺术社会学理论谙熟的 读者,就会意识到,本雅明出身于富裕的犹太家庭,他的父亲是一位古董商和银行家。这样的家庭环境养成了他能够鉴赏高雅艺术品的习性(habitus),也 正因此他才能在与卢卡奇有关青骑士等德国表现主义作品的争论中取得最后的胜利。这种习性并不是一种有意识的行为,而是一种自然的反应,与他在学术论文中透 露出来的有意识的平等主义策略可谓南辕北辙。所以,即便他在学术策略上被认为与阿多诺的精英主义相去甚远,但是,他仍然是一个热爱普鲁斯特、喜欢保罗·克 利的先锋艺术批评家。

问题的症结在于,正如阿瑟·丹托(Arthur Danto)和乔治·迪基(George Dickie)所说的那样,艺术存在一个特定的圈子,这个圈子包括了艺术家、艺术收藏家、艺术批评家、独立策展人、博物馆管理员、媒体中间人等等人士,我 们可以借助霍华德·贝克(Howard Becker)的术语称之为“艺术界”(art worlds)。但是,在贝克看来,艺术家们的辅助人员,例如为毕加索的鸽子版画而苦思冥想如何实现技术突破的印刷工丢丹先生[13],也应当被纳入到艺 术界中来。即便包括了辅助人员这一类属于中下阶层的普通百姓,相对于地球人口的庞大基数而言,这个圈子仍然只是一小撮人,而这一小撮人决定着什么是艺术, 以及该如何来欣赏艺术:你得掌握艺术理论,你还得掌握艺术史,你终究得有某种辨别真伪的天赋。被隔绝在这个小世界之外的许多人,面对这个世界最后都只剩望 洋兴叹。然而,这样的状况正在得到十分可观的改变:参观博物馆的人,“从1995年起,以每年20%的速度在递减”[14],只不过这种改变让我们看见的 是“当代艺术的危机”,大众既然没有玩高雅或先锋艺术这个游戏的筹码(文化资本),干脆一不做二不休地涌向电视和电影等新型大众艺术的怀抱。

恰恰在此时,我们的复制技术已经超越了机械复制时代的阶段,如果非得命名,我们这个时代显然可以称之为“数字复制时代”。1965年,世界上第一幅数字 化艺术作品《蒙娜丽莎》的诞生(与之一同被数字化的是Cybernetics之父诺贝特·维尔纳的肖像)[15],从那以后,卢浮宫已经将自己的著名藏品 全部数字化,并且在网络上建立起虚拟数字博物馆,供网络冲浪的游客浏览,你不但能够看到远在千里之外的蒙娜丽莎的影像,还能看到艺术史家们的研究成果,就 仿佛你有着一个贴身导游一般。与此类似的还有谷歌的艺术计划(Google Art Project)以及维基的艺术项目(WikiArt)等等庞大的艺术数字化工程。我们如今在看一场梵高作品的展览时,同样有可能看到用高清的投影设备展 现的数字化的梵高。看上去,我们正处在提升视觉素养最好的一个时期。

但事实并非如此,艺术的领地已经全然失守,米肖说:“当与一种趣味 相对的不是可以类比的另一种趣味,而是完全不同的其他体验——通俗文化消费、频繁切换电视频道、音乐节奏疯狂的刺激;当审美体验以更接近个人表现、寻找极 度愉悦或忘我体验的形式出现,而非专注于精致的感知时,这样的讨论便失去了意义。”[16]如果说,艺术复制品与艺术品仍然是可以类比的事物,那么新的审 美体验出现的时候,这种类比已经失去了意义,因为观众的目标已如本雅明所预设的那样投向了毫无本真性可言的摄影和电影。同样,通过复制品来占有艺术品本真 性的想象模型也被残酷的现实所取代:根本没有人在乎艺术及其本真性。也许,我们还想把责任推给杜尚之类的“现成品”艺术,是因为我们没法买一个尿池回家作 为装饰品,那就大错特错了,如今也没有多少人去购买一幅拉斐尔或普桑的复制品来装饰屋宅,为什么不选择一幅更为现代的图案设计作品或者摄影作品呢?先锋艺 术和古典艺术一样都只是出现在生活中,人们看得见它们却从未认真地看它们。这是一个被齐格蒙特·鲍曼称之为“流动的现代性”的时代,人们在不停的漂流之中 不再寻找羁绊自身的固定居所,我们不再寻找确定性的依据,我们重复地扮演着波德莱尔的游荡者(flaneur)形象,一切都是过眼云烟,本真性这种本质论 的形而上话语连同艺术品都成了大众社会捐弃的对象,除了在艺术市场中,人们还在追问一幅画的本真性,但这更多牵扯的是真伪辨别的问题,而不再是形而上的灵 韵讨论。

我们都知道1917年杜尚买的那个尿池已经被毁坏,虽然,经人要求,他购买了更多的现成品送给愿意收藏的博物馆,所以,如果我 们并不是执着于那个杜尚购买过的尿池的品牌(就像我们执着于香奈儿或路易·威登的包一样),那么观看一个现场的尿池与看一幅图片之间几乎不能构成什么差 别。而那些尿池除了同样出自杜尚之手的签名以外,我们也不能找到更多属于杜尚的痕迹,而鉴别杜尚的手迹对于这样一件嘲讽正统的艺术品而言不啻一个冷笑话。 同样的例子,我们可以运用到许多当代艺术身上,沃霍尔的钢丝网刷自不待言,蒙德里安(Piet Mondrian)的作品我们非得领略其笔法的沉重才行么?博伊斯(Joseph Beuys)抱着死兔子的时候你恰巧不在身边,难道你就永远与之失之交臂了么?显然不是,我们有复制的图像。当代艺术更注重的是观念层面的内容,正如丹托 所言,这是哲学对艺术的一种褫夺,因此,我们从这些作品中去寻找布格罗精致的人体皮肤和虚假的古希腊式背景或者梵高式浓墨重彩的笔触,都是没有意义的,一 幅图片足以了解一切。正是因为这一点,大卫·霍克尼(David Hockney)错过了iPad作画的全部真意,这是一种没有母本,甚至没有底片的作品,它拥有绝对的反本真色彩,它比杜尚的尿池更激进的一点在于,它除 了影像什么都没有,可是霍克尼却将之物化、实体化,以供人观看,购买,进入市场。他错过的是一次彻底反对本真性的全新体验。我们完全可以设想一次反本真性 的展览,物理空间中它不存在,赛博空间中它存在,它是一个事件,却是一个虚拟的事件,它不留痕迹,却永续永存。

然而,我们对电子荧幕这 边物理世界的沉迷,以及对赛博空间的轻视,却让这样的展览不可能存在,我们的双眼未能发现:本真性其实已经逐渐在当代艺术中消失,据尼古拉·布里奥 (Nicolas Bourriaud)所说,我们进入的是一个充斥着“后制品(Postproduction)”的艺术纪元,我们不是再去思考做什么,而是思考用人家已经 做好的东西来做什么,他认为:“当今的艺术家不再构造形态,而在编排形态,与其转化一个天然的元素(画布、黏土等),不如使用已定的元素……美术馆对他们 来说,只是一个挂满工具的商店,一个有成堆资源的仓库,可供他们摆弄、重组,再次呈现。”[17]用一个简单的比喻就是,当代艺术家就像DJ一样,负责的 是把已经存在的音乐重新编排、混音,形成新的作品。因此,我们已经迎来一种新的观看政治:艺术互文性(intertexualite)政治的诞生。在这样 的新型审美政治形态中,追问哪一件才是原作,哪一件能戴上本真的冠冕变得失去了意义。

不只是先锋艺术如此,古典艺术也是如此。正如卡尔 维诺在他的名作《为什么读经典》中所提到的:“一部经典作品是一本即使我们初读也好像是在重温的书。”艺术的经典之作就是如此,我们会在赛博空间中无数次 接触过,在现实的日常生活中无数次目睹过,最终站在其真品面前时,不过只是一次重温而已。与艺术品初次见面的震撼中并不包括对其本真性的体认,从此,本真 性在艺术不同文本的交织中随风而逝。

本文已发表于《艺术世界》2015年8月299期

- • 新时期的天津连环画 为全国创作出版五大基地之一

- • 大道至简·访客梅州—霍春阳、彭贵山师生展举行

- • 企业联手书画家共献爱心 10位学子获4万元资助

- • 瑞猴献寿,回报母恩 肖培金丙申新作展在津举行

- • 十分沉实见精神 追思津门画坛名家左月丹

- • 天津市举办首届“津美杯”中小学生书法大赛活动通知

- • 书画家柴博森出席京津冀三地青年艺术生态发展论坛

- • 二月二送龙系列活动在天津市梅江书画院举行

- • 瑞猴献寿 回报母恩—肖培金丙申新作展将举行

- • 驰雪追风新画境 李澜雪景鞍马作品展开幕

- • 心灵与笔墨的神会-记天津著名花鸟画家赵毅

- • 禅心画韵 翰墨传情-高福廷、马强书画作品展开展

- • 墨舞笔歌致青春-津门青年女画家优秀作品展开展

- • 墨舞笔歌致青春-津门青年女画家作品展7日亮相群艺馆

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0