- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

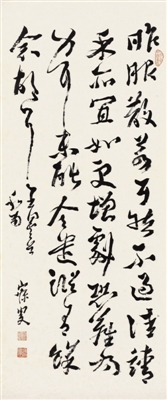

文人的临帖价值几何

临书是练字的重要方法和过程,它既能锤炼书写技巧,又可培养审美趣味,同时也是习书者放松恣意的一大乐事。现在的书法教育讲求对临、背临、意临以及临创结合的教条,其实不过是熟能生巧罢了。现在的人对毛笔这种书写工具生疏,因而有所畏惧,不知所措,执著于技法的寻。前人用毛笔写字和用筷子吃饭是一个道理,不需要那么多的说道。临书对于今人来讲是一门功课,但对于前人而言却是一项“娱乐活动”。

清末民国时期,社会的颓靡动荡使得文人更加珍视临书这属于自己的一份惬意,既是宝爱得来不易的碑帖,也是享受殊为难得的时光,因而这时期留存下来的临帖作品尤为突出。我想大量临书作品的出现也体现了这个时期书法的繁荣。

沈曾植是前清遗老,曾授刑部主事,其书作法趣兼求,滋润丰腴中见金石碑版之雄强,奇峭博丽下涵博学鸿儒之文气,因而沙孟海评其书“如游龙舞凤,奇趣横生”。观其所临欧阳询《卜商》《张翰》二帖,远睹则有信本之姿,近察全然寐翁之态,这是真正的以己之笔写他人神态了。临书就是这样,只追求表面一笔一划的像,往往是食古不化的表现,最主要的是体会原帖的笔意和情态,而这些又是无法用技术来讲解的,只有理解领会了原帖的神髓,才能意与古会。黄庭坚评杨凝式书:“世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝栏”,似能作为注解。

临书既是书者与前人的对话,也是与友朋的交游,这也是为什么清末民国留存下来的临书作品多有上款。抛开无暇应酬而缀以上款的雅债外,每个书者总有些流水高山的好友,“独乐乐不如众乐乐”,将自己对前人书迹的体悟通过临书作品传递出去。启功先生与台静农先生即有互临《黄州寒食帖》相赠的轶事。

谭延闿是民国对颜真卿书法有深刻体会的书家,其对写颜字“上不让下”“左不让右”的主张可谓真知灼见。谭氏学鲁公书之外,泛滥百家,兼涉篆隶,于古法帖无所不临,对黄山谷、苏东坡、米襄阳的书迹亦钟爱有加。马宗霍评其书云:“祖安早岁仿刘石庵,中年专意钱南园、翁松禅两家,晚参米南宫,骨力雄厚,可谓健笔。”其弟谭泽闿受其影响,临书也颇为用功,有多幅临书作品赠予凌鸿勋,想必凌、谭二位定是学书的挚友。

临书的乐趣不仅仅局限于对原帖的追摹,更体现在集字成章上,昌硕即是最突出的代表。缶老醉心《石鼓文》,但石鼓存字有限,篇章又难以通读,因而往往集字成联来展现石鼓文的风貌。《小囿平田》联便是这样的作品,“小囿雉鸣逢雨夕,平田鱼出乐花朝”,既通过集字表现出了美好的意象,也展现了对《石鼓文》疑难字的解读与认识,何乐而不为呢?钟情于古文字的书者,大多乐于采用这样的方式来临书,不仅能展现临书的心得体会,还能展示自己在文字和文词上的研究。在这样的风尚之下,类似的书作繁如星斗,名家辈出。国民党元老胡汉民晚工曹全碑,极神似,集字为诗如己出。西泠印社创始人之一的王福庵更是对集词句为联文的文人游戏乐此不疲,有大量的集宋词句成联的篆隶作品存世。

临书不单是照迹摹写,更是对内心的追慕,手摹只是为了追心。历代的书家都是在追摹前贤的过程中,找寻到了自己,最终通过自己方式表达出来,因而临书真正寻求的是自性,而人的自性也是艺术的元点。

- • 李寅虎个人作品展将于4月9日在乾庄书画院开展

- • 至真至诚 至简至朴-记滨海新区青年画家杨海涛

- • 从维也纳走向峰巅 程亚杰的“象征学派”赏评

- • 京津冀一体化大型美术创作工程系列活动座谈会召开

- • 倾城2016—城市画派艺术大展3月20日开展

- • 春和景明-孟庆占赵振章孔宪江三友画展3月20日开展

- • 第二届邓石如与清代碑学书法学术论文公布 王炳学入选

- • 新时期的天津连环画 为全国创作出版五大基地之一

- • 大道至简·访客梅州—霍春阳、彭贵山师生展举行

- • 企业联手书画家共献爱心 10位学子获4万元资助

- • 瑞猴献寿,回报母恩 肖培金丙申新作展在津举行

- • 十分沉实见精神 追思津门画坛名家左月丹

- • 天津市举办首届“津美杯”中小学生书法大赛活动通知

- • 书画家柴博森出席京津冀三地青年艺术生态发展论坛

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0