- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

尹吉男:超越审美的艺术史

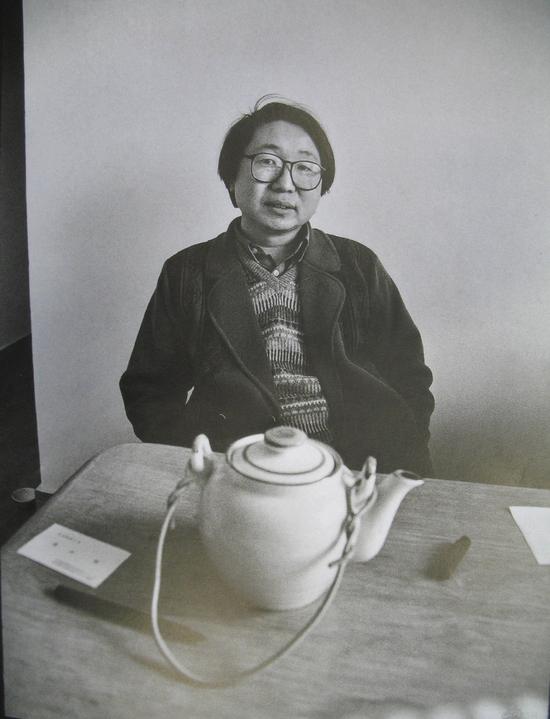

作为一代学人,除了自身的研究成果要掷地有声,启人心智外,其更宏观的为学之道、为学之法,更易于影响人,引领出一片治学风气。而在中国的视觉文化、艺术史学领域,中央美院人文学院院长尹吉男先生,以自身学养和睿智,立足于艺术史图像资源、融合文化史和思想史,形成的人文图像研究方法,逐渐受到了国际学界的认可和重视,开启了中国艺术史学研究的独立视角与方法。

新方法:艺术史知识生成体系

在中国当代文化学者中,尹吉男具备丰厚的学养、清晰的自我身份认定,是少有的具有批判性思维和问题意识的学人,他重视跨学科交融,这在他的研究中有清晰的脉络。90年代至今,尹吉男的著作和文章时有发表,但那几乎只是他知识中的一小部分,他的知识总量很庞大,从而打通了很多孤立的知识在多维线索上的联系,所能意识到的问题也就更多。

尹吉男的学术研究之所以总让人耳目一新,并且深具启发性,与他独有的一套问学方法有关。尹吉男通过《明代后期鉴藏家关于六朝绘画知识的生成与作用——以“顾恺之”的概念为线索》、《“董源”概念的历史生成》、《明代宫廷画家谢环的业余生活与仿米氏云山绘画》等论文,“以福柯式的角度、乾嘉式的考鉴与疏解”(鲁明军),逐渐构成他提出的“中国艺术史知识生成系列研究”,被国外艺术史学界视为一股不可忽视的“中国学派”力量。

90年代初,尹吉男写过几篇短小的札记,例如《明清鉴藏家的晋唐化观念》,研究了明清鉴藏家对晋唐知识谱系的形成过程,直到十年以后,2001年尹吉男参加英国大英博物馆“顾恺之《女史箴图》国际学术讨论会”,发表重要论文《明代后期鉴藏家关于六朝绘画知识的生成与作用》。在这篇论文中更加深入涉及了这一研究系统的思路和方法,并受到了国际学术界的重视,对这一问题视角的讨论便更加清晰了。此后对“董源”的研究,讨论了文人画内部的“董源”概念也即画史中的南宗绘画如何生成。尹吉男许多的深入研究,都源于早期的思考,并能够持续性投入时间和精力进行推进。例如他在硕士论文《关于江苏淮安王镇墓出土书画的初步认识》的撰写时,通读了《明实录》、《明史》、《明人诗文集》等史籍,以出土的考古资料印证绘画史的过往论述,找到了宫廷画家的风格问题的疑点,从而论证了画史画论中所记载的宫廷画家,其实也有雅集、交往、墨戏游戏等文人化的日常这些事实。此后的《明代宫廷画家谢环的业余生活与仿米氏云山绘画》基于他的硕士论文研究时的视野,进一步对明代宫廷绘画进行了更深入的推进。这篇研究论文中,他对明代宫廷画家谢环的绘画遗迹进行了详细的考证,通过谢环的个案,探讨了宫廷趣味与画家个人趣味的差异化并存,颠覆了许多既有的艺术史论断,如认为宫廷画家匠气、不恣肆、没才情,没有业余生活,没有意趣。直到今年年初发表于故宫院刊的论文《政治还是娱乐:杏园雅集和〈杏园雅集图〉新解》,更加小心地求证,通过对历代流传下来的《杏园雅集图》和印刻摹本,深入论证了明代宫廷画家谢环宫廷画家身份之外的文人生活和社会交往轨迹,进而也指向了一项重要的史学结论,历史往往是被篡改过和约定的文本,例如画史论述中大多记载宫廷画家所作多为工细刻板的细丽画风,缺乏恣肆放逸的文人雅趣的认知。尹吉男曾提到,如果没有谢环《云山小景图》的出土,对宫廷画家的认知还停留在画史画论的记载中,这种历史认知是存在偶然性的,同时一个时代的收藏和审美认知也往往被时代的价值观所左右。正是凭借这种创造和严苛的问学精神,尹吉男的艺术史架构具有了框架性调整的视野和成果。

青年艺术史学者黄小峰在谈到尹吉男的知识生成方法时说,“谈尹吉男先生的方法也要用历史性角度,他的学术历程大体有两条线索,一条线索基于对鉴定学的思考,他在具体的研究中发现现在关于鉴定的知识,对古代绘画的理念和概念,都是由特定的人在特定的时代形成的特定理念;另一条线索是他从淮安王镇墓的出土文物研究中,开始反思美术的整体线索和风格问题,他发现实际时代风格是多样的,不能简单的用某种主体风格来涵盖整个时代,进而逐渐开始反思文人画家、宫廷画家的概念是如何形成的,等等。尹老师在艺术史研究领域所展现的对知识的反思,为我们看待艺术史打开了很多扇门,更新了我们对中国古代美术史的认识,他不会用概念化的思路去看待美术史,不把知识视为本质化,他的方法针对的是中国古代美术史整体框架的调整,在不断的更替演进的过程中,大胆的挑战旧有知识,形成知识的新生过程,推动了整体中国古代美术史研究的发展”。

这一系列成果的取得,一方面来自尹吉男的学术经历,考古专业的出身,使他较早接受了现代实证主义的治学思想,考古学所带给他的,更多是方法的启示,用发现的眼光,发现以前没有的结构,以前没有的模式和因素。在谈到自己的考古专业背景时,尹吉男说,考古学不同于历史学,历史学有一套固定的历史发展模式、历史理论和历史哲学,考古学本身颠覆性很强,借“新的”东西来颠覆“旧的”,这又跟艺术很像,新艺术也具有颠覆性。

中国艺术史隋唐之前的立论更多的是借鉴于考古出土的定论而成型,本科阶段尹吉男在余伟超先生指导下进行孝堂山郭氏石祠考察,并完成《东汉石祠的形制和画像的基本组合》研究,这也是考古出身的尹吉男与美术之间较早的关联。

之后转而进入中央美院,攻读金维诺先生古代书画鉴定方向的研究生,并受到了书画鉴定大家杨仁恺先生引荐和指导,进入国家书画鉴定小组,随六大鉴定家组成的书画鉴定组走遍国内各大博物馆,遍览古代书画遗珍。这些实践机会,令他在实践对艺术史和鉴定学所存在问题的认知不仅仅停留在理论层面。如果说隋唐以前的艺术史更多依赖于考古成果写就,之后宋元以降的中国艺术史主脉中国绘画史则更多从古代收藏家、鉴赏家的画史画论文本中的判定延续而来,考古和鉴定成就了中国艺术史的主要线索,对历史风格和流派传续的论断依赖于历代鉴藏家的过目经验及其记载,而今天得以观赏到的绘画遗珍成为唯一的物质佐证,而那些历史长河中流散佚失的文物,有的仅在画史画论中留下浅浅的记述,更多的则缺席了历史的还原。这就是鉴定的局限,或者说艺术史的可信度只有限定在有限条件范围内才得以成立。所以在尹吉男看来,“做学术的人不要做上帝,而要做一个好的辩护律师,要接受材料,不要用价值观来代替论辩程序,不能信誓旦旦地讲,只能说,根据目前的证据,我倾向于什么判断。”

在尹吉男的知识体系中,如顾恺之、董源、南北宗……在对概念也就是知识形成过程的逻辑考证与追溯中,最大可能地接近了历史原貌。知识在形成过程中,也存在历史的误解,尹吉男先生曾举例,比如《南宋院画录》,是清朝人辑录的,并不是说在南宋就有了完整的宫廷画史,而相关的评价标准却是在明朝中期才有,通过积累,直到董其昌时代成型。而且这部宫廷画史并非宫廷画家所撰,而是由文人画家写就,这其中就有可能存在偏见和价值观的因素影响对价值的判断。”因此尹吉男的知识生成研究,其目的不仅仅是弄清美术史知识如何生成,对于知识生成过程中价值观的影响才是重要的内容和洞见,对知识的合法性做探究,也即知识生成背后的逻辑,是建立牢靠的研究体系的大前提。

现代开放的学术观

尹吉男的艺术史研究是与社会史、制度史紧密关联的,在《贵族、文官、平民与书画传承》这篇演讲中,体现出研究者很重要的一个思想,是关于阶级变化体现在书画造诣水准上的差异,同时也指涉了历史在推进过程中,从隋唐的贵族创造历史,到宋元文官创造历史,再到近代平民创造历史,许多问题找到了解决方案,比如隋唐靠真迹与亲授传承的书画传统,宋元通过书画流传见证真迹,却失却了高古的最高水准的示范,近代有了美术馆,艺术资源也有了公共化共享的机会,但失去更多的是世代家学的传承与亲授的可能性。他在《贵族、文官、平民与书画传承》所提到的,隋唐的世袭制使得贵族是可以传承的,贵族出身的画家家学深厚,修养较高,艺术上所表现出来的造诣更为精深和天然,到宋元科举制选拔文官,文官有可能出身寒微,鲜少有童子功出身的,因此艺术上所推崇的逸品,平淡天真等美学观便与这个阶层的话语权密切相关,而到了中世,最为稳定的贵族是帝王之家,帝王之家学养的稳定性也令艺术上的审美趣味随之达到高峰。同时民族国家的审美属性,譬如“民族国家在建构过程中,更多利用写实主义做本民族的文化史叙述,即使在文人风气盛行的宋元,写实的艺术仍让在宫廷画院中得到推崇,也代表了世袭贵族的需求和趣味。”

美术史的现代研究方式是对画面的空间关系、色彩组合、题材概念这类现代方法进行研究,但相比较于考古写作务求准确的考证,艺术史写作仍然缺乏足够的例证,多是根据历代流传的画史、画论这类文本、文献资料作为材料,例如书画鉴定。

纵观艺术史学史,方法和思路已经各成体系,在谈及对美术史大家如高居翰、柯律格的比较时,尹吉男说,在美术史谱系中,高居翰首先将社会、经济等因素引入了美术史研究当中的,但相比柯律格,高居翰还保留了一部分审美观察,作为后辈的柯律格则完全摒弃掉了这一点,所以柯律格的方法更新,影响力也更大。而在尹吉男自己的艺术史观中,考古学出身的背景令他更重实证的说服力,对于美术史研究中一直沿袭的风格识别和审美观察,尹吉男在他的文章中曾提到,“晚明清初的几个鉴定家在知识生成上有特别大的问题,从一开始就没办法去分清书画鉴定是属于艺术史、文化史还是知识学,所有这些都包含其中,是一个立体问题,而不是单一的审美问题。而风格样式的阐述在画史画论中本身具有主观性,也受定论者观看经验的局限,风格问题固然很重要,但仅仅依靠描述性的话语不会增加我们对世界的知识。”

他评点柯律格的工作重心是“中国美术史领域,他颠覆性地摆脱了中国美术史研究中对艺术品审美解读的依赖,不论作品好坏,都被当作社会关系中纯粹的物质来进行研究。柯律格甚至连作品的真伪也不在意,他只关心这件作品如何进入商品的循环,如何发生买卖关系,以及由此衍生的社会现象。他的影响力已经突破了艺术史领域,在思想和哲学界也产生了广泛的影响。”在尹吉男的价值判断中,他赞赏锐意创新和思辨性的品质,同时他自己的研究也已经不再局限于传统美术史学研究范畴,着力于探讨理论性、现代性的研究方法,这一态度对当下的艺术也能有所裨益,讨论诸如性别观念、地域变化,关注少数民族问题,以及比较明确的引入口述史方法,这都是以往的美术史研究没有系统、深入探讨过的。尹吉男的问题意识,促使他对传统的方法和结论不断地挑战、提问、解构,在后现代理论中,什么都是可以重新审视的,所谓的解构,发现新的概念、新的方法、新的知识系统,这些方法可能都对思想的更新有建设意义。甚至在个人气质上,尹吉男与柯律格都十分接近,虽然在学术上有十足的批判性和问题意识,本人却是单纯的儒生气质,安静的外表与活跃的思想同时存在,表与里形成强烈的反差。

对新艺术保持敏感

摄影师肖全有一段描写尹吉男的文字:“我不情愿的承认,这是一个对抗性极强的身躯,一点儿也不张扬,让你感到他在用他的背,对你进行‘读解’。尹兄这些年的确是把刀子,见谁都刺,许多人都怕他、躲他。尹吉男的批评,多数是严肃的、有信任感的。”

尹吉男的工作涉古又通今,在他看来古代和现代两个课题有着内在的共通性,当代可以发现问题,从古代可以找到更加丰富的资源,问题和资源可以形成互补。他是中国为数不多的真正从事艺术批评的评论家,更多评论家采用的是只评不批的迂回方式,而尹吉男笔锋下的犀利与尖锐,自90年代至今始终保持不变。

美学家李泽厚曾谈到鲁迅的现代感来自两方面:孤独、悲凉!尹吉男对视觉文化的观看视角同样具有一种天性的敏锐性。他的批判性思维和现代性体现在对新艺术的评论上。1988年,尹吉男开始发表关于徐冰和吕胜中作品的评论,《复数性绘画的全新境界》是他进入当代艺术评论领域的一篇重要文章,这篇文章作为他对徐冰初次展出的天书作品的艺术评论,发表在台湾的《艺术家》杂志,在这篇文章中对徐冰“天书”作品做了最初的具有文化价值的判定。此后,台湾的《雄狮美术》杂志又接连邀请他开设专题介绍大陆的新艺术现象。

80年代末90年代初,中央美院也处于思想的活跃氛围中,除了徐冰、吕胜中的艺术实践获得了巨大的反响,更年轻一批的艺术家如刘小东、喻红、王华祥、李天元、赵半狄、刘庆和、陈淑霞、王玉平、申玲等年轻艺术家,开始以自己的日常生活作为表现对象,诞生了一批传达这一主题的艺术作品,尹吉男也以批评的身份率先以“后新潮”、“新生代”、“近距离”等概念界定了这些不同以往的创作,在《中国青年报》的支持下,通过“新生代艺术展”以集体的面貌呈现了这股新生的油画艺术家的面貌,凭借对新艺术现象感知的直觉,从而开启了中国当代艺术史的“新生代专题”。90年代艺术家的生存方式转变很大,刘小东办了第一个展览,喻虹第二个,接下来王华祥、王玉平、申玲、王浩、韦蓉接连举办了展览。1991年7月,“新生代艺术展”在中国历史博物馆开幕,“新生代”艺术家们面对新的人群,和新的人群所建立的关联被敏感的捕捉到。后来尹吉男将他对新生代的理论在《新生代与近距离》这篇文章进行了阐释。曾参与“新生代艺术展”的艺术家刘庆和回忆说,“即使身处其中,艺术家更多是懵懂的和自我的,当时大家大多没有风格和思路上的共识,只是考虑如何能够表达自己所能体会的生活,而尹吉男的总体性论述,将这种艺术上的现象进行了总结和判断,大家才对那段时间的艺术表达有了认知和理解。”

尹吉男曾经在中国知识分子眼中最权威的《读书》杂志开设专栏“独自叩门”,他对当代艺术和文化现象不光有敏锐洞察,也实践性地进行了联通大众的尝试。1996年,尹吉男开始担任中央电视台一档新改版的文化节目《美术星空》的总策划,并邀请当时投入到记录片制作的同门温普林一起担任编导,制作了一系列譬如《城乡的对视》、《地域文化与雪域西藏》等以美术界的视角讲述地域历史和文化源流,进而关照当代文化的电视专题节目。这档金牌文化栏目不同于以往美术类节目的视角,重在当代、贯穿历史,用清晰的背景,讲述和展现中国广大的地域内,美术在各个时期的面貌和特征,关注重要的美术现象,评论重要的美术思潮,介绍美术史料,反映中外艺术家创作,同时也全面涉猎设计艺术、环境艺术、建筑艺术、摄影艺术,并且对刚刚萌动的艺术市场也进行过专题策划和呈现。温普林回忆起最初改版的《美术星空》和与尹吉男的合作,他坦言尹吉男以地域文化和历史视角关照与当代美术的关系,很容易被国家媒体接受,他至今仍旧觉得那是当时最具文化高度和独特策划视角的电视节目,通过国家媒体平台把中国美术界的思想激荡、创造的气象推到公共视野中,见证了一段蓬勃发展期的当代艺术状态。20年前的电视媒体尚处新生阶段,蒸蒸日上,那时的电视领域涌入了大量文化精英,希望借助有影响的国家媒体平台传递文化的讯息,电视的兴起某种程度上成为上世纪90年代一个重要的文化现象,成为精英文化与大众文化间的重要连接点。尹吉男对这一现象的关注和直接参与,却不经意间奠定了电视文化的叙事体例。1998年和1999年尹吉男接连策划了中央电视台《发现曾侯乙墓》和《20世纪中国女性史》两部电视片,6集文化电视片《发现曾侯乙墓》创下了央视此类节目的收视记录,尹吉男一贯坚持的文化历史观成为这部电视片的灵魂,同时也成了此后这类文化地理和考古类节目的模板。《20世纪中国女性史》第一次在电视记录片中采用不带评论的论调,纯粹以被采访人口述的形式还原历史的客观视角,真实生动的触摸到了20世纪百年的中国女性解放史的本来面目,开启了电视采访叙事运动的先河。

不断讲求发现、不带成见地看世界,定义新艺术现象,尹吉男对现当代艺术和视觉文化的探讨兴趣,体现在对许多具体的问题讨论中,例如近20年艺术家如何塑造中国形象、女英雄形象的生产、国粹观念的转化等等,以此来讨论20世纪中国艺术家如何建立中国概念,以“独自叩门”的研究态度对各种艺术和文化现象予以关注。

王士禛 《香祖笔记》卷十说:“野史传奇往往存三代之直,反胜秽史曲笔者倍蓰。”尹吉男对当代文化的观察和评述,可以类比于史学界对历史材料的掌握,但他并不志于早早的为当代繁芜的文化现象著书立传,这正是源于历史学出身的人之自我归束。尽管用文化的立场总结和提示了很多新艺术现象,但在近十年来文化与商业共谋的氛围中,尹吉男难能可贵的保持了独立的观看视角,以一贯所持的平视的态度面向艺术和图像的世界。

构建中国人文图像谱系

2005年,尹吉男成为刚刚成立的中央美术学院人文学院院长,中央美院的人文学院是在1957年组建的国内第一个美术史系的基础上建立的,学术优势在于对中国卷轴书画、石窟艺术等传统艺术史的研究,人文学院成立伊始亟待建立更为系统和细分的研究,如对欧美、亚洲的日本等主流之外的全球艺术史的研究显得薄弱。对非洲近百年的艺术史所知甚少,对欧美主流艺术之外的北欧当代艺术也不了解,甚至对近邻韩国知道得更少,现代艺术管理专业设置还相对单一。

尹吉男独特的学术经历可谓适得其所。从考古到艺术,从美术史到文艺批评,这样的跨越使他对中国第一个美术学院的人文学院建设,有着更为准确的把握和宏观设想。与综合性大学、文科大学如北大、清华的人文学院以文本中心的研究系统不同,他将中央美院人文学院的学术重心定位为构建中国的人文图像谱系,以艺术史为核心,外延至思想观念研究。尹吉男认为,无论是思想史还是文化史,传统的历史研究都是以文字线索为主,注重文字记录而不重视图像。传统的艺术史研究则偏重书画鉴定,真伪鉴别。而在进入读图时代的今天,纵观世界思想文化乃至艺术史研究领域,从图像的视角重新观照历史,已成为一种新的方法。美术学院的人文学科优势也正在于此。

既建立艺术史图像谱系,又要建立文化史和思想史的图像谱系,把思想史、文化史、艺术史融为一体,这成为尹吉男所领导的中央美术学院人文学院的建设重点,通过多学科的融合、撞击,创新既有的知识体系。(作者 王静)

- • 第三届皓翔杯国画作品展在塘沽博物馆开幕

- • 柳营点墨书法展4月16日在天津图书馆开展

- • 王爱君绘画作品展4月15日亮相空港文化中心

- • 天津美院2014级研究生教学中期检查汇报展展出

- • 组图:何家英精品展将于4月15日在国家博物馆展出

- • 天津七位优秀青年画家作品展4月28日亮相青州

- • 组图:青年归来·天津美术学院青年艺术家联展开幕

- • 周安礼牡丹作品双城展4月16日在北京开展

- • 组图:神妙入染魂魄-画家卢津艺作品赏读

- • 天津印社社长孙家潭入选当代印人篆刻篆书精品展

- • 李寅虎个人作品展在滨海新区盛大亮相

- • 《启功·陈启智师生同书千字文》签售会举行

- • 天津金带福路文化传播中心落成 计划下月投入使用

- • 组图:天津书画家上巳节挥毫泼墨纪念兰亭雅集

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0