- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

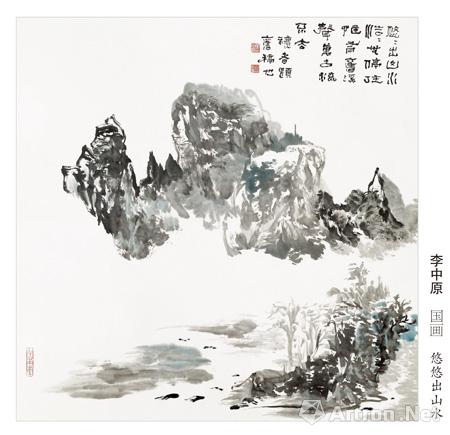

绛阙蓬山境界—李中原先生的山水画

李中原先生的山水画以其卓越的造诣得到了越来越多的关注与激赏。笔者数年前初次拜读就叹服其绝伦,后来每次见到新作,总是因为其山水树石的肌理与实在中蕴含着新的意涵而目不暇接。既已达到相当高度,又能勇猛精进如中原先生者,殆不多见。很多朋友表示,中原先生的山水画有着非同寻常的感染力,令人在欣赏中感受到强烈的震撼。笔者与这些朋友有着类似的感受,常常在读画后陶醉不已、心绪难平。久而久之,不免于此现象有所思考,也逐渐形成了一点关于中原先生山水画之境界与地位的看法。兹不揆谫陋,略加申说。

梁启超《清代学术概论》说:“佛说一切流转相,例分四期,曰生、住、异、灭。思潮之流转也正然,例分四期:一启蒙期(生),二全盛期(住),三蜕分期(异),四衰落期(灭)。无论何国何时代之思潮,其发展变迁,多循斯轨。”事实上,不只思想流变如此,艺术演变也是这样。就中国山水画而言,经过了宋、元的鼎盛之后,至明代已大为衰微,虽偶有一二作者稍能自振,其历史价值亦在可有可无之间。明末清初,渐江、八大、石涛、石谿、龚贤等大手笔出现,山水画似乎开始高调地走向另一个轮回。然而好景不长,石涛辞世之后,山水画几乎被“四王”作风笼罩钳制,死气沉沉,不见起色。直到近代黄宾虹的出现,山水画才别开生面,黄氏也因此与以花鸟擅场的齐白石齐名。傅雷《傅雷文集•书信卷》说:“近代名家除白石、宾虹二公外,余者皆欺世盗名。”从推陈出新、超凡入圣的角度看黄宾虹的山水画,傅雷的说法是精辟的。

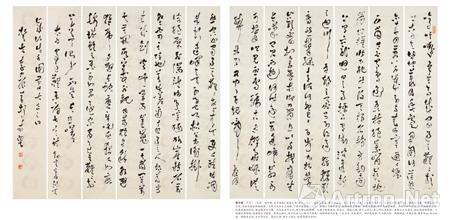

草书对联 孤蓬自振 惊沙坐飞

武陵秀色六条屏(选四)

作为距今最近的山水画宗师,黄宾虹对当代山水画创作的影响是巨大的。从某种意义上讲,黄宾虹甚至构成了当代山水画创作的资源库和参照系,构成了一个令众多优秀山水画家身陷其中的“魔域”——吸引人们去学习,学又学不像,学像了又摆脱不了。当然,时下不少有识见的画家试图独辟蹊径,尽管成功的例子还很少。很多读过中原先生画作的人相信,中原先生正是一位成功地独辟蹊径的有识见的画家。

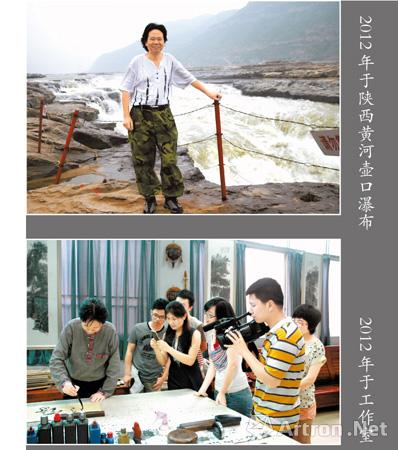

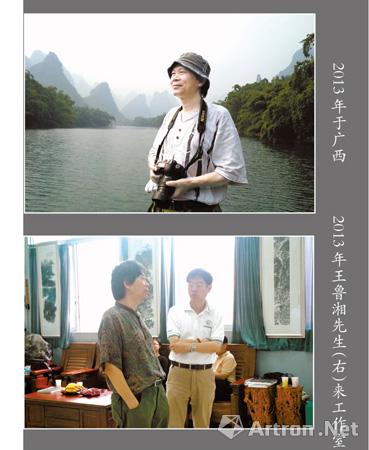

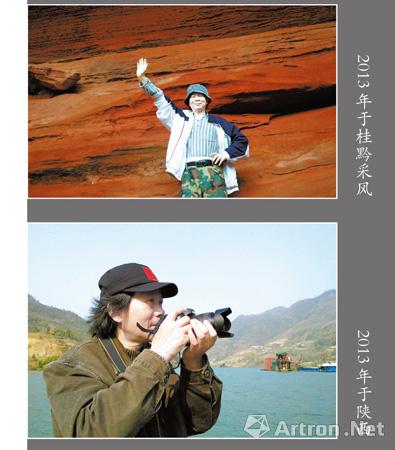

表面地看,中原先生的某些作品似乎带有黄宾虹的痕迹,不过,细加品味便可发现其中的重大分别。黄宾虹特别看重“方法”,反复演练之余,未免形成了一些“套式”,纵使变来变去,终究给人以自我复制之感。相比之下,中原先生并非不重视方法,只是不依赖方法,触遇生变,端倪莫测。笔者曾于中原先生画室观摩其创作,巨大的画室,墙壁布满毛毡,毛毡上同时固定着十余件大幅“作品”:有的已经有些眉目,有的刚刚起笔,有的则还只是白纸。只见中原先生提笔四顾,然后来往于各件作品之间,不假思索,兔起鹘落,着墨处令人拍案叫绝。一个轮回下来,满墙作品既有整体上的推进,又能各得其妙。几个小时过去,没有语言,没有概念,也没有什么方法;旁观者如痴如醉,创作者如神仙中人;一切都变得陌生,因为那是中原先生的个人发现与自我实现;然而,一切又都那么熟悉,因为那正是我辈脑海中时常出现的梦想之所在。

由于不依赖冷冰冰的方法,笔底便有活生生的性灵;既然立足于瞬间个人心理的真实,便有春风化物的蔼然,有水到渠成的自然;不是创作,是流布,是生成;是无为之为,是主客一体;有解衣般礴之下的用志不分,有游刃有余之后的踌躇满志。这与黄宾虹的应规入矩也是大异其趣的。因为过于倚重方法、范式,所以黄宾虹很有些“功夫派”的成分,其作品固然没有什么“错误”、“毛病”,但并非没有任何不足。综合地看,黄宾虹的作品至少存在着太多的、超过了艺术所需要的理性,给人以难以回避的麻木不仁之感,以至于欣赏黄宾虹作品有时感觉好像在阅读画谱,这不能不说是一个缺憾。作为黄宾虹之前的山水画重镇,石涛便没有这样的问题。不过,黄宾虹对石涛并不十分满意,因为他觉得后者在“法度”上有欠缺。事实上,石涛只是羚羊挂角、无迹可求罢了,而不是真的像黄宾虹所认为的那样。齐白石称赞石涛“下笔谁教泣鬼神,二千余载只斯僧”,这是透骨入髓的看法。石涛与黄宾虹之间的出入,包含着山水画的真谛。在笔者看来,中原先生就像黄宾虹一样地重视法度,但其根本精神却是承接石涛的。

册页写生之一

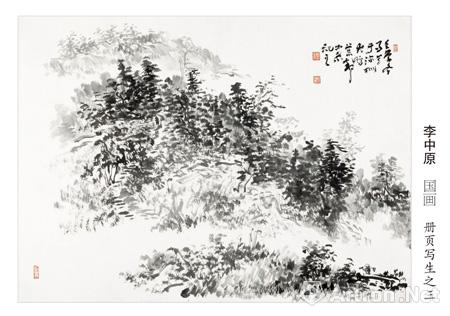

册页写生之三

悠悠出山水

石涛《画语录•尊受》说:“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心。”特别强调了本身心源在绘画创作中的决定作用。欣赏中原先生的画作是能够深刻地体会到这一点的,从墨到笔,从笔到腕,从腕到心,环环相扣,流畅自然,最终一决于心源。5世纪末,批评家谢赫提出绘画“六法”,第一法是“气韵生动”,这是高品格绘画的必要条件。后世一般认为,笔墨与气韵相关,约略地说,笔主气,墨生韵。由于笔法灵动、墨法入微,而且笔墨关系极其巧妙,所以中原先生的画作完全具备了气韵生动的特征。笔法、墨法毕竟属于“法”的范畴,然而,笔法之所以灵动,墨法之所以入微,终归是因为受到了腕与心的主宰。

溪水万古流

独居图

春韵

对腕与心的关系的处理水平常常能在一定程度上说明画家的艺术高度。腕前心后(犹言意后笔前)的是门外汉,能做到心前腕后(犹言意前笔后)的已经可以算作行家了,更高级的画家或许可以做到心、腕两忘。看中原先生作画,似乎感觉他并没有起初的打算,没有刻意的心,也没有孤立的腕;心与腕是相互激发的,激发的结果是不可预料的。可以看出,这样的心、腕关系是至为高妙的,它达到了一种特别的、创造性的高度,它彻底脱离了所谓“方法”的约束。就像毕加索所说的那样:“我作画,像从高处跌下来,头先着地,还是脚先着地,是预先料不定的。”笔者读过大量中原先生的画作,感觉件件不同,鲜活的创造性比比皆是。顺便提及的是,这样的感觉是读石涛作品才有的。

潇湘云烟图

从画面分布看,中原先生变化丰富的众多作品大致可以分为两类,一类高峻雄伟,远接宋人的“大”;另一类空灵剔透,承递元贤的“逸”。从石涛向上,经元到宋,精神脉络清晰,形迹神出鬼没,中原先生的深厚与渊博难以窥测。上述两类作品各有侧重,但并不是泾渭分明的,而是“大”中有“逸”,“逸”中见“大”。从技术的角度是无法捕捉中原先生的来路的,因为其每一种技术中都包含着自身否定的因素,非有,非非有,其实,那是一种自我超越的因素。撇开技术环节而着眼于精神层面,也许有助于领略中原先生的妙诣:画面中的平远、深远、高远固然都合乎某种“标准”,但那并不特别重要;特别重要的是,“三远”终究归于玄远,玄远得好像在提醒我们遗忘了什么不该遗忘的东西。这种感觉有着非凡的价值,因为这种感觉的存在表明我们正在恢复精神世界的某种完整性。

篆刻

篆刻

草书十二条屏

“仁者乐山,智者乐水”,按照传统的说法,山水画中的山水是可游可居的,它们可以充当人们的精神家园。根据这样的说法来考察中原先生的画作,我们不得不承认,画中的山水并不是凡夫俗子的去处。中原先生所展示的是绛阙蓬山,它们是神仙的居所——它们保持了本来的圣洁,而没有一丝属于凡夫俗子的污浊。

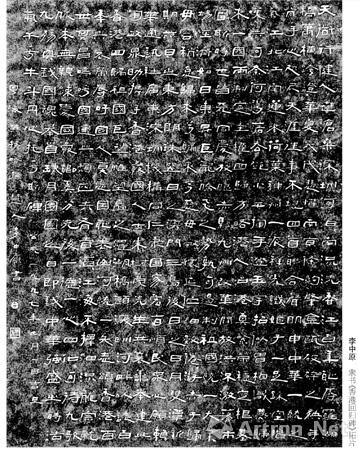

隶书《香港回归碑》拓片

篆书对联

行草条幅

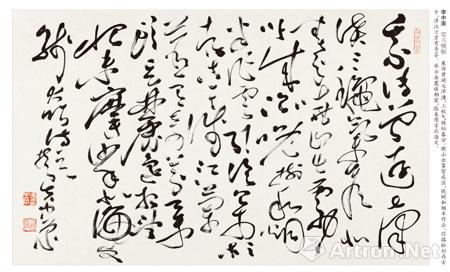

草书横幅

篆刻

画作是画家心灵的印记,绛阙蓬山境界必定出自至真至诚之人。熟悉中原先生的朋友知道,他正是这样一位没有机心的、天真不泯的人。相信只有这样的人,才会得山水清气,才能极天地大观。(作者 李永忠)

- • 意境·墨韵—范扬中国画作品展明天将在集真阁举办

- • 近代百年看天津活动启动 面向全社会征集民国遗珍

- • 邓店村百名少儿绘制百米长卷 弘扬社会主义价值观

- • 中国人民大学孙其峰写意花鸟工作室师生作品展开幕

- • 天津美协秘书长李耀春等到西青区美协调研指导

- • 第三届皓翔杯国画作品展在塘沽博物馆开幕

- • 柳营点墨书法展4月16日在天津图书馆开展

- • 王爱君绘画作品展4月15日亮相空港文化中心

- • 天津美院2014级研究生教学中期检查汇报展展出

- • 组图:何家英精品展将于4月15日在国家博物馆展出

- • 天津七位优秀青年画家作品展4月28日亮相青州

- • 组图:青年归来·天津美术学院青年艺术家联展开幕

- • 周安礼牡丹作品双城展4月16日在北京开展

- • 组图:神妙入染魂魄-画家卢津艺作品赏读

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0