- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

“简牍学”始末与“简牍书法学”

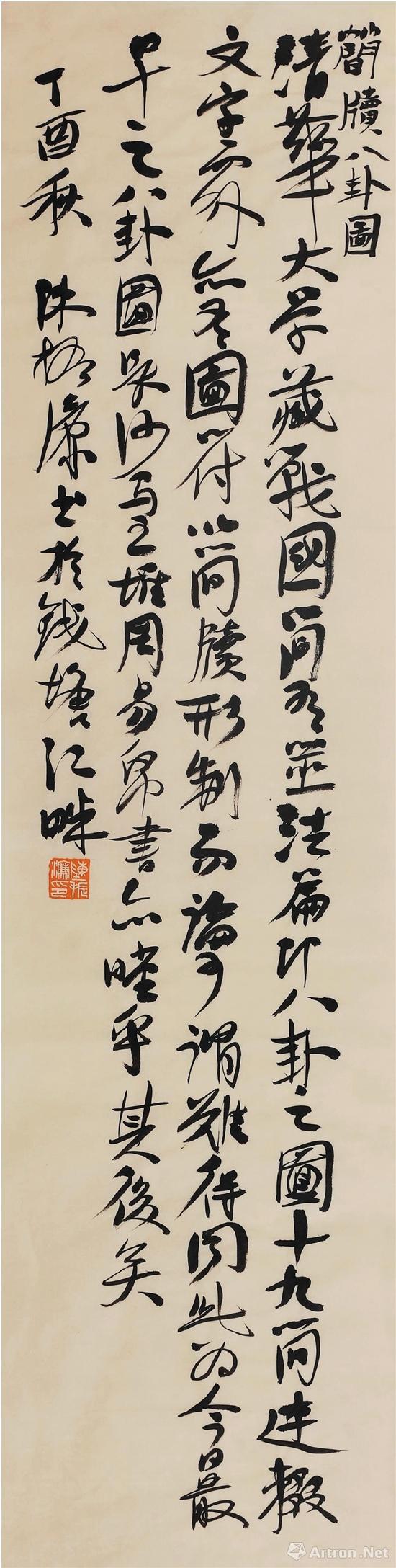

陈振濂 简牍八卦图 尺寸:136×34cm 约4平尺

简牍之所以成为学问,根基于19—20世纪之交西方探险家斯坦因、伯希和、斯文·赫定、大谷光瑞及各英、法、俄、日外国探险考古队等等在新疆甘肃探险活动所获取的资料群。当时被发现的汉晋简牍只有几千支,虽然引起社会各界轰动;但几千支残简,仍不足以构成一个“学”的规模。当时王国维、罗振玉编的《流沙坠简》,也只是依靠斯坦因的简牍考古材料编撰而成,并非第一手资料。直到百年以来,尤其是70年代后迄今的40年,简牍出土总量已达数十万枚,关涉战国、秦、两汉、魏晋各个上古到中古时期,于是至少在体量上构成了一个“学”的体量与份量。70年代后,学术界普遍认定“简牍学”(又称简帛学)作为一门新兴学科,包含了考古学、历史学、古文献学、语言文字学、文物科学保护技术等内容,构成了一个综合交叉的确实的新学科形态。并且已成为当代“显学”,覆盖面极广,与甲骨学、敦煌学等并列为世纪三大新学。

到上世纪末和21世纪初,“简牍学”出土带来的大量史料文献面世及所引发出的研究成果,更是形成了一个如果不了解简牍文献便无法准确叙述中国古代思想史哲学史文献史的局面;甚至有专家认为,因为大批简牍资料蜂拥而至,引起了对旧史学模式的质疑和动摇,中国古代思想史将有必要从根本上改写:古史研究正迎来重大的转折期。这样的判断,也已经取得了大家的共识。

但古代史、思想史、文献学史的改写和重生,并不等于书法书写史研究也获得新转机。比如简牍学众多的分支学科中,就不包括书法史与书写史研究——只针对文字内容而不顾及书写形式,是百年简牍史所贯串的最大的研究视角不平衡。当然,新出简牍的内容牵涉极其庞大,于史学而言的确是魅力四射,令人无法割舍。所以学者们一头钻进去不能自拔,以至于今天若不谈简牍就显得落伍背时,被指昏愦老朽而已。但从书法艺术史角度看:则习惯上简牍终究只是经典石刻的附庸,上不得大台面。且简牍出自民间不知名书手佐吏,也不值得后人像供奉神灵般顶礼膜拜。故尔,“简牍学”大盛于时,引领一代风气;但“简牍书法艺术”研究却始终寂寞少人问津,连偏于一隅也谈不上。专业的《简牍学研究》年刊(西北师大与甘肃简牍博物馆合编),其设置栏目有1.简牍整理考释、2.简牍语言文字和书法研究、3.简牍文书研究、4.出土文献与思想文化史研究、5.简牍与战国秦汉魏晋史研究、6.海外简牍学研究、7.出土文献与西北史地研究——书法在此中占比例少得可怜,又只是依附于古文字研究,备份而已。而仅有的所谓“书法”,其实还都是属于文字字体演变研究如秦隶到汉隶、战国隶草与隶简字体云云,都是明确的字体内容而不涉“书体”即艺术表现;并未见有从艺术审美形式技法角度的研究,而这本来是“书法”的题中应有之意。

据此,我们找到了“作为文史的简牍学”和“作为艺术的简牍学”的不同分野。迄今为止的简牍学术,都是立足于考古文史,而缺少从艺术史角度去观照。总其概要,可分两端:(一)简牍作为书法遗存的形式与形制——谓为“简牍形式学”,(二)简牍书写的种种用笔技法表现特征归纳——可称之谓是“简牍技法学”。

“简牍形式学”对应于其后贯穿几千年的纸张书写史实,从中堂条幅手卷尺牍扇面的当下的传统形态,以此来对照竹木简牍狭长窄条编缀而成的特定现象;去研究古人的书写空间意识和行距、字距、点线关系和连绵衔接方式的独特性。

“简牍技法学”则对应于汉碑石刻,是从书写线条挥洒速度快捷和石刻逐段凿切的迟滞还有风化剥蚀的对比中,去研究秦汉简牍不同于纸张书写、更不同于两汉石碑摩崖之刻痕斑驳乃至战国金文治铸之凝结浑钝的不同线条用笔技法;后者本来是我们长久以来奉行的已经习惯了的经典技法,而简牍技法因出土时间不过百年,研究者甚少,自然还是一个崭新的课题。亟待我们当代书法学者去解开其中奥秘。

简牍出土面世不过百年。在这百年之间,从沈曾植到来楚生、钱君匋及当世诸前贤,已经部分地对简牍书法创作予以了关注并获得了实践的收获;但是在学术理论方面,简牍书法之“创作研究”尚未形成体格和系统性结构。而整个更宏观的作为学术史热点的“简牍学”大学科,文史考古方面的成果积累已经极其强大;但对于简牍书写与书法艺术表现——包括形式表现和技巧表现,这方面的深入研究成果,也还付之阙如。倘如此,那么就从我们这组《简牍书法创作10讲》开始。能够为将来的书法创作新世界新历史提供一个有价值的系统化的范式模型,那它就应该是我们这些书法研究家与实践家“引为已任”、是一种需要认真担当的历史使命和工作责任。(作者 陈振濂)

- • “2018喜迎新春-天津老窗花展”在水香洲书院开幕

- • 书画家送万“福”进万家活动走进中建三局

- • 民建天津会员活动日暨梅江书画院新春送福活动举行

- • 2017天津画院青创中心中国画作品展开幕

- • 不忘初心砥砺前行 津东书画院庆祝建院25周年

- • 万象澄明—天津政协山水画研究院邀请展开幕

- • 百福迎春—天津东丽区书法志愿者举行送福下乡活动

- • 百花迎春 有‘壶’同享—肖映梅大写意展在京开幕

- • 天津市书法家走进滨海新区工农村小学送文化

- • 北京湖社组织部分京津会员赴湖社总部开展交流活动

- • 戊戌吉祥-张建会2018年挂历书法作品欣赏

- • “中国水墨现场·天津2018”即将在天津美术馆开幕

- • 天津师大书画院组织书画家深入北辰区大张庄送温暖

- • 范曾:支持公安部门在中国画领域打假

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0