- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

罗樾:风格观念及其中国艺术研究理路

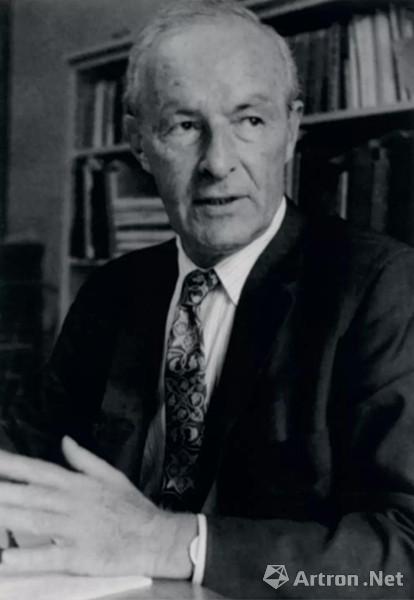

罗樾

西方中国艺术史学者罗樾教授(Max Loehr,1903—1988)的研究生涯起始于1931年。这一年,他进入慕尼黑大学深造,受教于路德维希·巴赫霍夫(Ludwig Bachhofer)。巴氏乃欧洲第一代致力于亚洲艺术研究的学者,曾在巴塞尔受与沃尔夫林(Heinrich Wölfflin),继承了以沃尔夫林为代表的欧洲艺术史传统。巴赫霍夫的中国山水画课程深深地吸引着罗樾,由此他陆续接受了包括艺术史、古典考古学、梵语、汉语在内的学术训练。

1936年,罗樾获得博士学位。其关于中国青铜器的学位论文是由在巴赫霍夫所主持的研讨班上的研究成果发展而来;同年,《东方杂志》(Ostasiatische Zeitschrift)发表了该论文的精简版。此后,他陆续发表一系列研究中国青铜器的文章,在文字学家、文献学家和考古学家占主导地位的青铜器研究领域,以风格的方法确立了自己的一席之地。毕业后,罗樾前往慕尼黑民族学博物馆(Museum für Völkerkunde in Munich)履职,负责亚洲艺术藏品。其间,他陆续发表了对王蒙和李唐画作的研究,在当时汉学与艺术史对垒的学界语境中,这几篇论文“显示了罗樾调和这两种方法的决心和能力”。〔1〕

1941年至1945年,罗樾前往北平,出任中德学会会长。1947年至1948年,任清华大学副教授。居留北平期间,他主要从事与考古相关的研究工作,结识了容庚、陈梦家、孙海波等擅长甲骨文和金文的中国学者。这段经历为日后编写《中国青铜时代的兵器》、《中国青铜时代的礼器》等藏品目录奠定了坚实的基础。

1949年,罗樾返回慕尼黑,担任慕尼黑民族学博物馆亚洲藏品策展人。1951年,罗樾前往密歇根大学艺术史系设帐课徒。任教期间,罗樾发表《安阳时期的青铜器风格》(The Bronze Styles of the Anyang Period)一文,从装饰母题、器物整体效果、器型与铸造工艺等方面将安阳殷墟出土青铜器划分成五个连续的风格发展序列,即从细线纹饰发展为塑形性纹饰。这一方法遭到了传统论者的反对,但20世纪50年代出土的考古材料很快便证明了罗樾所风格序列方法的有效性。〔2〕罗樾此文不仅为之收获了盛誉,也得以为艺术史研究正名。之后,罗樾倚仗李济所作《小屯出土之青铜器》一文提供的材料进行研究的方式,引领了西方学界使用来自新中国的考古发掘报告的学术热潮。

1960年,罗樾入职哈佛大学,成为第一位洛克菲勒东亚艺术专席教授,同时担任弗格美术馆东方艺术策展人,直至1974年荣休。无论是在密歇根,还是在哈佛,罗樾从未开设过一样的课程或研讨班,他的传授涉猎广泛,包含了青铜器、玉器、绘画、佛教艺术等主题,反映了他对中国艺术各门类的持续观察和思考。

高居翰曾忆道,在一个中国青铜器研讨班上,罗樾要求学生对系列商代礼器照片进行分类,划分出风格序列;第一次接触这个主题的学生感到无所适从。〔3〕罗樾遂以其卓越的洞察力和美学判断力向学生示范如何辨识器物的审美品质,教导他们如何复建“器物被制作的方式”,尝试理解中国古人的观念,分析这些观念是否重要及观念如何在艺术活动中起到作用。〔4〕在罗樾的引导下,最终学生们给出的序列近乎吻合了历史发展线索。罗樾相信形式和风格能够揭示真义,这一观念影响了其门下几代学生。

在古典艺术史研究理论体系之下成长起来的西方艺术史学者,总有一种集体无意识:他们欲从古希腊和文艺复兴研究的遗产中抽象出一种放诸四海皆准的模型,他们相信风格变化受某种规律控制,提炼出风格法则便掌握了阐释历史的钥匙。然而,艺术史家的思路是一种“回溯式的逻辑”〔5〕,历史无法给出确凿的证据来证明这种逻辑及其下的细节与史实相符。所谓“风格”,既是一个让人生疑的概念,也是一个因不同艺术史家的意图而异的概念。

部分艺术史家还持有一种艺术史进化论观点,认为风格犹如有生命的植物,他们将历史想象成如生命的实体,按照内在规律逐步展开,艺术风格必将历经诞生—成熟—死亡的过程。罗樾的业师巴赫霍夫即套用了这种风格史的发展模式,他指出:“中国青铜器是从低级的古风风格逐渐发展到高级的古典风格,并最终发展为繁荣的巴洛克风格。”〔6〕

罗樾、巴赫霍夫、沃尔夫林,尽管他们同样使用风格这一工具,却不尽相同。罗樾并不相信风格规律统摄了形式的进化,他关注个体的独特形式。他意识到风格进化模式并不适合商代青铜器的发展状态,创造性地提出了安阳殷墟青铜器的五种风格序列。“这篇论文真正的价值并非五个风格序列本身,而是推导出它们的过程。”〔7〕

对于罗樾来说,风格并非在孤立的状态下单一客体的形式特征,而是用于探讨一个客体与其他客体之间关系的一种方式。“比较”在罗樾研究生涯的每一个向度里都至关重要;建构比较可能是解决他所关心的问题的最有效途径,谈论品质成为可能。

罗樾是如何用风格序列建构青铜器历史的呢?简明起见,姑且把他构建的历史想象成一个单一的类型学序列。他将经过选择的器物进行线性排序,在其中,每一个器物都与前一个保持微小差异。然而,真实的历史并不会这样出现。故而他尽可能选择具有编年意义的差异,比如在技术层面,器壁厚薄可反映青铜铸造业的发展情况。而蕴含着最为丰富的编年信息的因素,莫过于青铜器设计者或铸造者的意志。综上,罗樾试图将器物安排进体现设计者意志的序列——在这个序列里,每个器物相较于它的前一个,都因艺术主体的意志,发生了一些有目的的改变。罗樾深知这种操作很难,为此,他也将对单个作品的理解放诸于对整体历史的把握之中。反之,整体是一种抽象,又当如何把握整体呢?罗樾回答道,在连续性的观念中把握它。不论是在青铜器的研究中,还是在中国古代绘画的研究中,罗樾一直谨慎地处理“个体”与“整体”间的关系,借助彼此间的互证或互补,来达成风格序列的完满。

20世纪60年代,美国学界对中国绘画研究热情高涨,同时也受制于真实性问题,尤以缺乏文献记载的早期画作为甚。“那段时间,给出任何猜测和判断似乎都是不可能的。幸运的是,罗樾这样杰出的学者以其可靠的判断力,引领我们熬过了那段青春期,他对风格和理论之重要性的阐发,极大地扭转了西方对中国绘画的赏鉴局面。”〔8〕

因不确定真伪而无法选取基准作品,难以形成风格线索;因风格线索断裂,作品亦陷于断代的泥淖之中。对此,罗樾提出:缺乏可信原作的时代,应利用摹本来建构“消失的绘画史”,“不是考虑孤立的作品的真伪,而是它们风格的真伪。他(艺术史家)必须依靠风格而行,直到他的风格概念发展到足以使他解决真伪问题为止。历史学家不能以无法证实的归属作为依据,但他可以依据所用材料在风格特征上的一致性、连续性和逻辑性。”〔9〕那么如何把握摹本的“重要性”,在“真实性”和“重要性”之间做出取舍呢?罗樾阐发:“历史学家对风格的发生而不是它的延续感兴趣。在历史学家看来,一件作品的重要性主要取决于他所洞见的该作品在当时风格中的新颖性。一种新风格是一种新观念,一种自觉的变化和创造性的事件。它标志着一个时期与其他所有时期的区别,并由此提供那些历史连续性的内容。”〔10〕

1961年,罗樾发表《中国绘画中的个性问题》(The Question of Individualism in Chinese Art);1962年,他编写了《顾洛阜所藏的中国书法和绘画》(Chinese Calligraphy and Painting in the Collection of John M. Crawford. Jr.);1964年,他发表《中国绘画史的一些基本问题》;1970年,他参加了台北故宫博物院中国古画讨论会,所做报告题为《中国绘画的分期和内容》(Phases and Content in Chinese Painting);1980年,他出版《伟大的中国画家》(The Great Masters of Chinese Painting)一书。在这些著述中罗樾不断地反思和回答,风格在中国古代绘画研究中如何运用,如何借助风格构建完整有序、富有意义的历史。

1983年,罗樾因其在中国艺术研究领域的杰出贡献荣获第7枚查尔斯·朗·弗利尔勋章。在面对缺乏文本记录的研究对象上,罗樾的研究启示后辈:视觉命题始终是艺术史核心问题,凭借美学素养和艺术史技巧,细致洞察以及批判性思辨,能够处理原本属于视觉范畴的命题。(作者 张帆影)

- • 周晓冰、林德谦意象陶艺展在风泉清听艺术馆开幕

- • 霍春阳做客竹间书院 畅谈传统文化与花鸟画艺术

- • 著名画家孙玉河到北辰青光镇社区书画艺术讲座

- • 著名版画家吴燃在水香洲书院与孩子们分享窗花艺术

- • 仰望其峰—孙其峰先生师生书画作品展开幕

- • 庆两会、迎三八—“五彩贝”书画精品展开幕

- • 庆祝三八 女书画家走进天津高新区送文化

- • 庆三八 解小青在津开讲汉字认知与书法表现

- • 霍春阳将做客竹间书院 谈传统文化与花鸟画创作

- • 天津美院女同学会作品展在水上公园津门老茶坊开幕

- • “天津二JI”荣获2017中国书画十大人物座谈会实录

- • 天津女子画院第十四届国画精品展在政协艺术馆开幕

- • 仰望其峰-孙其峰先生师生书画作品展3月9日开幕

- • 天津画家冰雪行-挥毫泼墨慰问驻佳木斯某部队官兵

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0