- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

从事史学史研究的人必定会发现,一个含糊的、朦胧的概念往往有多种来源。李格尔的“艺术意志”便属于这种概念,自上个世纪20年代起就不断有人对其含义和来源进行各种阐释,在60年代出现了贡布里希和帕希特两位美术史大师之间针锋相对的争论,而后到了90年代奥琳和波德罗等人又对这个概念作了进一步的历史性分析,这些分析诱使人们重新思考60年代的那场争论:贡布里希相信艺术意志起初是黑格尔主义集体精神在艺术史领域中的翻版,可帕希特坚持认为李格尔的观点与严格的目的论、黑格尔的方法之间存在着巨大差异。另一方面,帕希特指出李格尔在论述17世纪荷兰艺术的特质时十分接近于叔本华。那么是否存在以下可能,艺术意志(Kunstwollen)和生命意志(Wille zum Leben)之间有着某种渊源关系?本期推送的文章试图讨论这一问题。

一

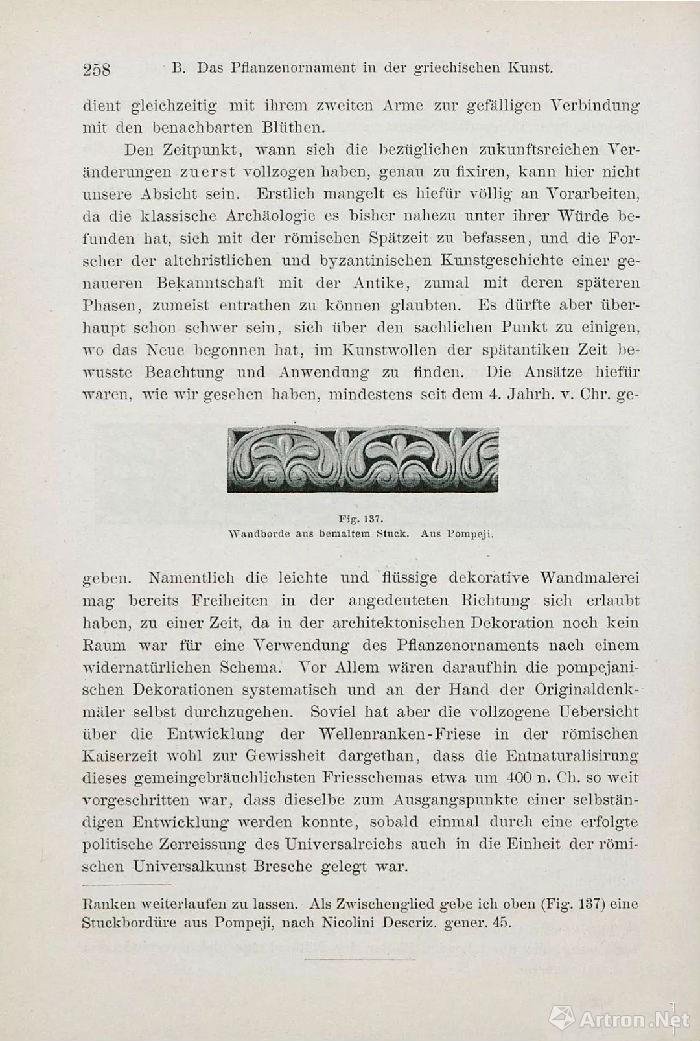

“艺术意志”(Kunstwollen)这一概念是李格尔思想的核心,贯穿于他十多年的美术史研究历程之中。1892年,李格尔在《风格问题》这一专门探讨纹样发展史的书中正式提出了“艺术意志”这一概念(图1),用以批判德国著名建筑师和建筑理论家桑佩尔(Gottfried Semper,1803-1897)的“物质主义”观点。桑佩尔认为艺术作品的目的、材料和技术的变化是风格的决定性因素,而对于其他一些所谓的智性因素则可以忽略不计。李格尔则提出了一个完全不同的观点,他从艺术的内部寻找风格发展的根本动力,认为“艺术意志”才是风格发展演变的根本因素,目的、技术和材料虽然也重要,但它们都是消极因素,仅是所谓的“摩擦系数”而已,“为了认识纯粹的‘艺术意志的指向’这一积极的决定因素,就必须将它们排除掉”[1]。

图1 《风格问题》中有提到“艺术意志”的一页

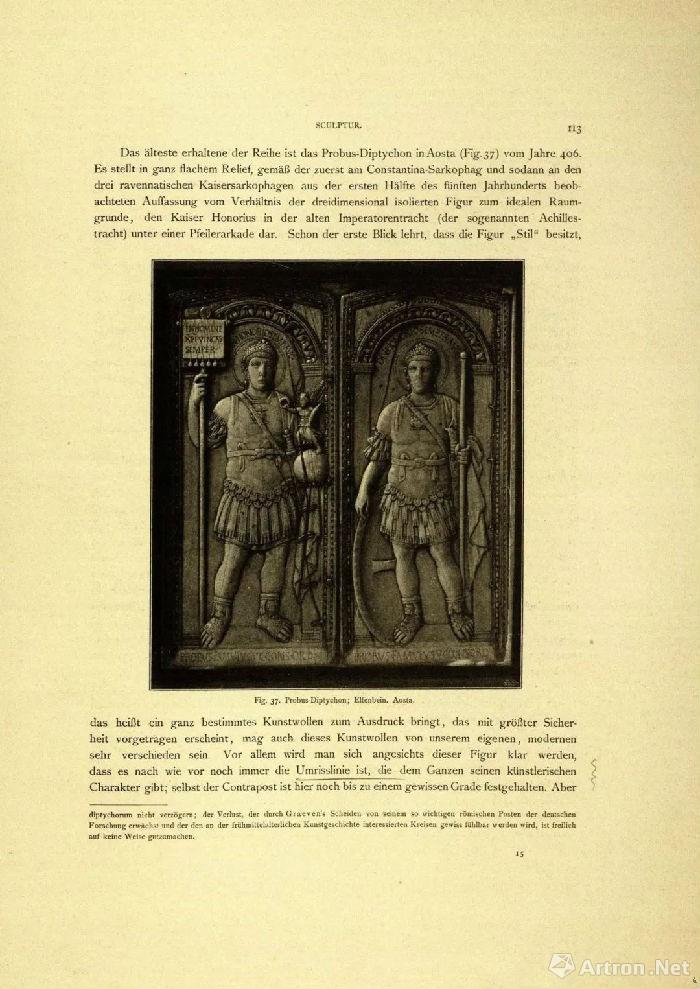

在《风格问题》一书中,李格尔仅是审慎的提及了几次“艺术意志”这一术语,而到了他的下一部著作《罗马晚期的工艺美术》中,“艺术意志”则成为一个核心概念,频频出现于他的理论性描述中。(图2)在李格尔看来,决定艺术作品面貌或风格的决定性因素就是“艺术意志”,它即体现在个别作品之中、个别艺术家身上,也体现在一个历史时期、一个民族或是国家之中,不同的艺术作品、不同的历史时期和民族,有着不同的“艺术意志”,它随着地域和时代的变化而自律性的发展着,并与整个社会的观念变化相协调。然而就如研究李格尔艺术理论的学者们所意识到的那样,他对这“艺术意志”这一概念使用得非常随意,“不仅随年代流逝而有所转变,就是在同一文本中也有变化”[2]。也就是说,在李格尔十多年的艺术史研究历程中,他既未有意识地去构建自己的艺术史哲学或者美学体系,也未对“艺术意志”一词进行明确的定义或是解释,这就给后续的艺术史家留下很大的理解与阐释的空间。

图2 《罗马晚期的工艺美术》中有提到“艺术意志”的一页

“艺术意志”这个术语刺激了艺术史家们长达半个多世纪的思考,潘诺夫斯基、贡布里希、维也纳美术史学派的艺术史家们纷纷加入探讨的行列,但由于这一术语的朦胧性,后继学者们似乎也从来没有达成过一致的见解。例如潘诺夫斯基盛赞“艺术意志”的概念是现代艺术理论研究中最适时的概念,认为“艺术意志”就等同于艺术的“意义”,进而试图将其改造成一个艺术史研究领域中康德式的“先验的基本概念”[3];泽德尔迈尔对“艺术意志”的探讨主要是分析它在李格尔文章中的真实用意,他借用社会学中的“客观意志”这一概念来解释“艺术意志”,认为李格尔的“艺术意志”所表达的正是“客观意志”的含义,是一种客观存在的,真实的动力[4];而贡布里希则是着意批判它那可以追溯到黑格尔主义的哲学传统,他曾在多部著作中提及这一概念,指出李格尔的“艺术意志”就是黑格尔“时代精神”这个转动的“大轮子”中的“小轮子”[5]。

当我们试图从这些前辈大师的角度来理解“艺术意志”时,就会发现以贡布里希为代表的黑格尔主义的阐释获得了众多的支持。但是如果我们总是一味的从黑格尔主义的角度看“艺术意志”,即便是正确的,也抵消了它的文化内涵的丰富性,因为“19世纪的精神生活比以前任何时代的精神生活都要复杂”[6],而“艺术意志”一词,正是在这种复杂的精神生活中孕育而来的。

二

著名图像学家比亚洛斯托基(Jan Białostocki)在审视维克霍夫、李格尔和德沃夏克的工作和理论的关系时,曾经提出了一个饶有趣味的问题,其中就涉及到“艺术意志”这个概念,他说:“这种理论概念的新框架——尤其是李格尔发展起来的——是博物馆编目工作的研究成果,还是相反——是摆脱了博物馆的琐屑工作而进入到思辨的历史学和类型学理论研究层面的成果?毕竟,艺术意志的理论是可能在大学研讨课上形成的,或学者在象牙塔中构想出来的,而坐在博物馆管理者办公桌前则不易做到这一点”[7]。所以,要想深入理解“艺术意志”这一术语,就必须回到“艺术意志”所诞生的历史情景,尤其是哲学立场中去。

在西方美术史研究方法论的建构上,李格尔是为数不多的几位重要理论家之一。遗憾的是,我们对他的哲学知识背景知之甚少,而他本人也没有提及过自己的学习历程和哲学倾向。从李格尔著述的内容来看,他的知识结构和哲学素养似乎十分繁杂多样。根据这种特点,有学者推测,“李格尔显然阅读过大量东西以及各种不同来源的文献摘抄”[8]。这就如帕赫特所说,“大体上,它似乎是一种自家炮制的哲学”[9]。而且类似的看法也见于施洛塞尔,他在《维也纳美术史学派》一文中指出:“相对于维克霍夫,李格尔更是一位思辨式的人物……李格尔在青年时期就对哲学产生了兴趣,即使在大学生涯的头几年中,赫尔巴特主义哲学不太对他的胃口,但人们仍会感到,源自德国古典哲学最后宏大体系的严格形式主义的微妙影响充斥于他的思想中。这个孤独的人单枪匹马以完全原创的术语拼凑出一种符合他历史思想要求的心理学。”[10]而泽勒尔则总结说,“从根本上讲,他(李格尔)的思想是黑格尔主义”[11]。就如上文所说,李格尔的思想固然与黑格尔的哲学体系有着密切的关系。但是从“艺术意志”这一术语本身来看,与其说它与黑格尔的“时代精神”或是“民族精神”关系密切,倒不如说它与泽德尔迈尔所说的“客观意志”更为契合。如果我们略微熟悉西方哲学史的话,就会知道,强调“某某意志”是19世纪和20世纪很多哲学理论的特征,而这恰恰是从叔本华(图3)开始的。

图3 路德维希·西吉斯蒙德·鲁尔,《叔本华肖像》,1815—1818年

叔本华在《作为意志和表象的世界》里确立了作为表象的世界和作为意志的世界的二元论区分,“客观的世界,即作为表象的世界,不是世界唯一的一面,而仅是这世界外表的一面;它还有着完全不同的一面,那是它最内在的本质,它的内核……。这本质……按它最直接的一种客体化而称之为意志”[12]。也就是说,叔本华认为世界的本质是意志,世界及其一切现象,不论是有生命的还是无生命的,都只不过是意志的客体化。此外,叔本华还将他的“意志”称为是“生命意志”,因为“意志所要的既然总是生命,又正因为生命不是别的而只是这欲求在表象上的体现;那么我们不直截了当说意志而说生命意志,两者就是一回事了,只是名词加上同义的定语的用辞法罢了”[13]。所以依据叔本华的哲学观点:就个人而言,身体是现象,意志为实在,人的各种活动和行为都是生命意志的外在表象;就自然界万物而言,亦有各有其意志。如他在《自然界中的意志》所举例的,不是因为牛有尖利的角才去相互顶撞,而是为了相互顶撞才长角,不是因为鸟儿有翅膀才去飞翔,而是为了飞翔才长翅膀,这就是自然界中生命意志的表现和结果。[14]以此类推,我们在论及艺术时,自然也可以把艺术看作是生命意志的客体化表现,观审艺术作品的目的就是要透过形形色色的艺术形式来把握其内在本质,即生命意志。

叔本华的“意志”理论首先在哲学领域产生了重大影响,各种“意志”学说纷纷登台,最为人熟知的是尼采的“权利意志”,后来又相继出现了伯格森的“自由意志”、詹姆士的“信仰意志”等等。总之,强调“意志”的作用成为继叔本华之后许多现代哲学家的特征,“某某意志”成为哲学界一种异常流行的语汇。不仅如此,这种强调意志的学说“在专门哲学家的圈子以外也风行开了”[15],因而社会学中的“客观意志”和艺术史中的“艺术意志”以及沃林格尔承袭李格尔的“艺术意志”发展而来的“形式意志”,都可以视为是这种意志学说在哲学家圈子之外风行的结果。就“艺术意志”这一概念而言,国内学者陈平对这一概念渊源的追溯也间接的说明了这一点,他指出:“事实上,李格尔并不拥有Kunstwollen这一术语的‘专利权’,奥琳(图4)经调查后指出,他是德语Künstlerisches Wollen的缩写形式,在鲁莫尔时期就开始使用了,并流行于1890年代的艺术批评之中。……在19世纪90年代初,Kunstwollen也常出现在维也纳的报纸上。李格尔在1890-1891年的‘纹样史’讲座中也曾使用过这个词。”[16] 由此可见,“艺术意志”一词早在李格尔使用之前就已经出现在文艺批评中,只不过是他让这一术语变成了艺术史中的一个显赫术语。这一方面说明了“艺术意志”可能就是叔本华“意志论”在哲学圈子之外盛行的结果;另一方面也在一定程度上说明了李格尔虽频频使用“艺术意志”这个概念却从未尝试给它下一个明确的定义的原因:各种“意志论”在李格尔时代就已经广泛流行开来,而且“艺术意志”一词也并非李格尔独创,他只是借用这一概念来阐释自己的艺术史研究理念,因而对于这个流行且含义模糊的概念,自然没有非要解释不可的义务。

图4 奥琳

三

从概念的形式上看,李格尔的“艺术意志”确实可以追溯到叔本华的“生命意志”。但是我们还是不禁会问,李格尔的艺术思想与叔本华的哲学理论是否存在更深刻的内在联系?答案当然是肯定的。

首先,“艺术意志”与“生命意志”在各自领域的应用上非常相似。李格尔在《罗马晚期的工艺美术》中对“艺术意志”这一概念的使用,就已经显示出他对叔本华“生命意志”这一哲学理念的准确把握。在该书中,李格尔并未像前人那样把“艺术意志”看成是艺术家个人内心深处的艺术意愿或者意图,而是把它看成一个超越艺术家个人意愿或者意图的集体性概念。在李格尔看来,所谓的“意志”,不仅存在于艺术中,也存在于宗教、哲学、科学乃至行政和法律中,“意志”的特点永远都是由特定时代的世界观(Weltanschauung)所规定的,因此它会随民族、地域和时代的变化而变化。而这“意志”体现于艺术之中则为“艺术意志”,古埃及、希腊古典时期以及拜占庭艺术等等都有各自的“艺术意志”,它随着民族、地域和时代的变化而变化,并始终受到世界观的制约。由此可见,李格尔将“艺术意志”用于艺术十分类似于叔本华将“生命意志”用于哲学。因此,当“艺术意志”这一术语频频出现于《罗马晚期的工艺美术》一书中时,有学者评价该书“具有唯意志论的色彩”[17]是十分精准和到位的。

其次,李格尔与叔本华在审美理念上的相似。李格尔的著述虽以形式分析为主,但这并不表示他完全没有心理学方面的讨论。例如他在晚期力作《荷兰团体肖像画》中,就引入了“图画观念”(Auffassung)这样一个概念,并认为一幅作品的图画观念包括“意志”(Wille)、“情感”(Empfindung)和“注意”(Aufmerksamkeit)三种心理学层面的表现。他对这三者的区分如下:

如果说一方面意志使个别事物自私地征服外部世界,从而谋求将个体与外部世界隔绝开来,另一方面,情感也同样自私地允许这些个体要么被外部世界的感官愉悦所吸引,要么为其所排斥(在这两种情况下,情感最终仍与个体要保持分离状态的冲动相联系,同时满足自私的欲望),那么,注意则是对外部事物的欣然接受,是以理智同化它们的一种意愿,无私地沉浸于外部世界之中。[18]

在李格尔看来,荷兰团体肖像画不仅具有“意志”的和“情感”的心理表现,更重要的还在于第三种心理表现——“注意”,也正是这种无私的且将绘画主体与外部环境融为一体的心理表现才真正体现了荷兰团体肖像画的本质。叔本华从自身创立的“意志”理论角度阐述艺术,认为意志是我们一切艰辛和苦难的根源,而艺术则是解除人生痛苦的方式之一。因为“原初的艺术认知,是完全摆脱了或独立于意志的,是无意志的”[19],当“一种审美的感受出现之时,也就是意志在意识中销声匿迹之时”[20]。所以,在叔本华看来,人们的审美观照是一种摆脱了生命欲求的无目的和无意志的活动,也即一种完全沉浸于作品之中,物我相忘的状态。因此,在一定程度上,李格尔关于无私的“注意”这一心理表现的认知,就恰好与叔本华的审美理念不谋而合。帕赫特在撰写李格尔评论文章时,也注意到这一点,他指出李格尔对荷兰团体肖像画的论证“十分接近于叔本华,后者将审美态度的本质确定为是一种到达了纯粹的沉思默想、专注于知觉、沉迷于对象之中的状态;他还提到了艺术作品带给艺术家和观画者的一种无意志知觉的幸福状态”[21]。

所以,不论是在“艺术意志”这一概念的使用上,还是在审美态度上,李格尔身上都有叔本华的影子。这使我们确信,“艺术意志”必然与“生命意志”有着密切的联系,因此,了解“生命意志”的来龙去脉有助于我们进一步认知本就含混朦胧的“艺术意志”的含义。

四

相较而言,“生命意志”一词似乎也并不比“艺术意志”清晰多少。但是对于叔本华“生命意志”这一概念的理解,我们还是有迹可循的。从来源上看,叔本华这一概念的理论来源主要来自两个方面:

首先,叔本华承袭了康德的“自在之物”这一概念,他在《作为意志和表现的世界》中就频频指出,所谓的“意志”就是康德的“自在之物”[22]。对于康德的“自在之物”这一概念我们并不陌生,他把整个世界分为现象的世界和自在之物的世界,并在这种二元论的区分下建立了先验的形而上学体系。很显然,康德的这个“自在之物”就是指世界的本质。对于这一本质的特征,他在《纯粹理性批判》指出:“自在的事物本身虽然就其自己来说是实在的,但对我们却处于不可知的状态”。[23] 换言之,康德所谓的“自在之物”,即处于我们认知之外的,绝对不可认知但又是绝对存在的事物,是所有我们可以认知的现象的基础。因此,“艺术意志”这一概念在一定层面上所表示的就是“自在之物”的含义,它隐匿于艺术作品之中,不能被我们认知,但却是我们可以认知的所有艺术现象的基础,亦即所有艺术现象中共通的东西,是共性,是本质,也是根本动力。

其次,“意志”这一术语虽因叔本华而在哲学领域广为流行,但并非由他初创,而是始于十八世纪的法国浪漫主义运动。浪漫主义者们喜欢从人的情感角度来推断人本身之外的各种事物的发展规律,也即赋予国家、社会、民族、艺术乃至自然万物以各种人格化属性,“意志”就是这种人格化的属性之一。这种思想体系或者说思考方式的创始者便是浪漫主义运动之父卢梭,首次提出“意志”这一概念的也是卢梭。卢梭在《社会契约论》中提出了“总意志”这个概念。他指出,“总意志”永远是正确的,它代表了各色公民中共通的东西,体现了一个社会的最大集体满足。但“总意志”并不等于国家中大部分人的意志,甚至跟全体公民的意志也不是一回事(全体公民的意志常常跟总意志有着很大的分歧),而像是属于国家这东西本身的意志。换而言之,卢梭是把国家看成是一个有生命的实体,意志自然就成为这个生命体的属性之一,而且在他看来,意志还是国家最为本质的属性。不过对于意志到底是什么,它的有形表现是什么?卢梭本人也没有具体说明。[24] 可见,“意志”这一概念自从进入思想领域那一刻起,就带有一种含义朦胧、难以名状的特质。而叔本华在汉堡的时候就已经受到浪漫主义者的影响,及至成年,始终沉浸在浪漫主义的思想中,尤其是蒂克(Tieck)、诺瓦利斯(Novalis)、霍夫曼(Hoffmann)以及施莱格尔(F. Schlegel)的影响。[25] 叔本华在浪漫主义运动的基础上,不仅强化了浪漫主义运动强调感性排斥理性、抬高意志贬低知识的特征,还将意志学说发展成自己哲学的核心理论——生命意志。

对叔本华“生命意志”理论来源的认知为我们更好的理解“艺术意志”提供了一种新的解释进路。就如同笛卡尔的“我思故我在”肇始了近代理性主义哲学的开端,叔本华的“生命意志”则开启了非理性主义哲学的大门。叔本华的“生命意志”论直接导致了随后时代的哲学气质和人们思维方式的巨大转变,正如罗素在《西方哲学史》中所言,强调意志至上“是在我们这时代哲学气质所起的最显著的变化。这种变化由卢梭和康德作下了准备,不过是叔本华首先以纯粹的形式宣布的”[26]。因而,“艺术意志”就可以看作是“生命意志”在艺术研究领域的外延,自然,“艺术意志”在一定程度上也就具有了“生命意志”的属性和内涵。

因此,如果我们从浪漫主义意志论的角度来看,大致就可以将艺术本身看成是一个独立的生命个体,而所谓的“艺术意志”就是艺术这个生命体本身的意志,因而“艺术意志”在一定程度上所体现的是一种生命论、自律论,也即艺术自有其生命,自有其发展规律;如果从叔本华“生命意志”的角度来看,“艺术意志”则是艺术的本质,艺术及其一切表象都不过是“艺术意志”这一本质的客体化,因而“艺术意志”论在一定程度上也是一种本质论。

对“艺术意志”的这种叔本华式的哲学理解,基本符合了李格尔试图创建科学的艺术史学科并努力证明艺术发展自律性的思考。“艺术意志”这一概念承袭了意志论固有的朦胧性,但却获得了自李格尔以来的众多艺术史家的关注。艺术史家们虽然未能对它做出一致的解释,但是长达半个多世纪的探讨,不仅透露出艺术史家探究艺术史基本观念的种种努力,也意味着艺术史研究思维方式的改变。诚如贡布里希所言,李格尔的这种“艺术意志”论“发展成了一种潜在于整个艺术史里的生机论原理”[27],只是这种生机论,并非来自黑格尔,而是来自叔本华。

[1] 汉斯·泽德尔迈尔著;魏久志译、陈平校:《李格尔思想的精华》。收入施洛塞尔等著;陈平选编、张平等译:《维也纳美术史学派》,北京:北京大学出版社,2013年,第129页。

[2] 亨利·泽勒尔著;陈平译:《阿洛伊斯·李格尔:艺术、价值与历史决定论》。同上,第169页。

[3] 潘诺夫斯基著;陈平译:《艺术意志的概念》,《世界美术》,2000年第1期,第61-67页。

[4] 汉斯·泽德尔迈尔著;魏久志译、陈平校:《李格尔思想的精华》。收入施洛塞尔等著:《维也纳美术史学派》,第127-146页。

[5] 贡布里希著;范景中、杨思梁译:《理想与偶像》,南宁:广西美术出版社,2013年,第48页。

[6] 罗素著;马元德译:《西方哲学史》(下卷),北京:商务印书馆,1982年,第263页。

[7] 扬·比亚洛斯托基著;陈平译:《维也纳学派发展中的博物馆工作和历史学》。收入施洛塞尔等著:《维也纳美术史学派》,第184页。

[8] 亨利·泽勒尔著;陈平译:《阿洛伊斯·李格尔:艺术、价值与历史决定论》。同上,第173页注释。

[9] 奥托·帕赫特著;陈平译:《阿洛伊斯·李格尔》。同上,第161页。

[10] 施洛塞尔著;张平译:《维也纳美术史学派》。同上,第59页。

[11] 亨利·泽勒尔著;陈平译:《阿洛伊斯·李格尔:艺术、价值与历史决定论》。同上,第172页。

[12] 叔本华著;石冲白译,杨一之校:《作为意志和表象的世界》,北京:商务印书馆,2004年,第63页。

[13] 同上,第377页。

[14] 叔本华著;任立,刘林译:《自然界中的意志》,北京:商务印书馆,1997年,第52-55页。

[15] 罗素著;马元德译:《西方哲学史》(下卷),第310页。

[16] 陈平,《李格尔与艺术科学》,杭州:中国美术学院出版社,2002年,第220页。

[17] 同上,第222页。

[18] 李格尔:《荷兰团体肖像画的早期阶段》,收入陈平:《李格尔与艺术科学》(附录),第300页。

[19] 叔本华著;李小兵译:《意欲与人生之间的痛苦——叔本华随笔和箴言集》,上海:三联书店,1988年,第94页。叔本华对艺术更为详尽的探讨,可参见《作为意志和表现的世界》,第38-52节。

[20] 同上,第90页。

[21] 奥托·帕赫特著;陈平译:《阿洛伊斯·李格尔》。收入施洛塞尔等著:《维也纳美术史学派》,第157页。

[22] 叔本华著;石冲白译,杨一之校:《作为意志和表象的世界》,2004年,第165、233、244、377页。

[23] 康德著;邓晓芒译,杨祖陶校:《纯粹理性批判》,北京:人民出版社,2004年,第17页。

[24] 罗素著;马元德译:《西方哲学史》(下卷),第240-243页。

[25] 同上,第304-305页。

[26] 同上,第311页。

[27] 贡布里希著;范景中、杨思梁、徐一维译:《秩序感》,第216页。

注:原载于《美术研究》,2017年第6期,第22—25页]插图为维特鲁威美术史小组所加。

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0