- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

文艺复兴的三杰都很孤傲,但自诩在科学和艺术两个领域都达到高峰的,却只有达·芬奇一人——说到科学和稀奇古怪的发明,米开朗琪罗和拉斐尔只好闭嘴。

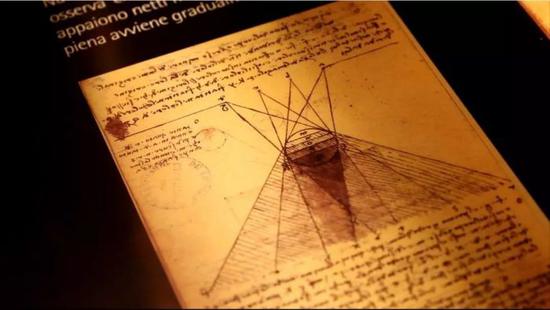

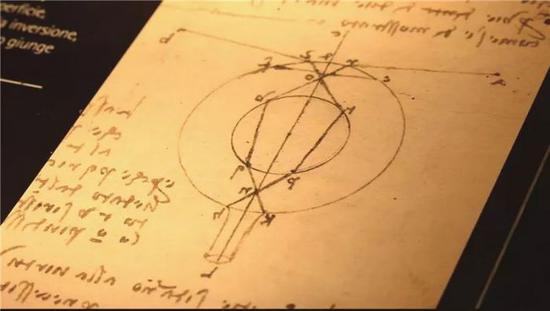

科学和艺术两座高峰都涉及了身体——人的身体和地球的身体。1510年左右,近60岁的达·芬奇在研究人类心脏及体格3年后,所绘制的人体骨架和肌肉结构,在观察的敏锐性、结构功能的准确性和表现的美感上,皆傲视古今。差不多同一时期,达·芬奇对“地球的身体”进化史进行了深入的研究,其成果详尽地记录在《莱切斯特手稿》中。500年后,另一位改变了世界的科学家比尔·盖茨,以超过3000万美元的价格将其收入囊中。这既是一位天才对另一位天才的仰慕与致意,也是两颗孤独心灵的隔空共鸣。

我们似乎没有必要以现代知识来验证达·芬奇的科学研究,也不必过度从专业科技史的角度来评价他。尽管科技史家们对他的成就赞不绝口,甚至喋喋不休,在我看来,达·芬奇的卓越之处在于他提供了一种跨学科的思维,一种观察人体和地球的方法论。难道不是吗?达·芬奇的观察,拥有真正的洞察之美——这是洞察至真理领地时所升华出的超自然之美,它一点不比达·芬奇的绘画美学逊色。英国心脏科医生弗朗西斯·威尔斯近年来将他的临床经验与达·芬奇的人体手稿、尤其是心脏解剖图手稿作了对比,发现了科学家、艺术家们在阅读达·芬奇手稿时所忽略的细节。科学飞速进步的500年后,一位“同行”仍然在达·芬奇手稿中获得启发与益处,这不能不让人从心灵深处产生震颤——尽管我们早已习惯了这种感受。

藏于达·芬奇博物馆的达·芬奇手稿?焦峰/摄

对于达·芬奇,我们必须习惯于将科学家、工程师的名称放在艺术家身份之前,因为我们使用“天才”一词时,更多的是指前者。事实上,即便是艺术上所体现出的天才般的成就——比如“晕染法”,也是达·芬奇观测天体时对自然之光领悟的结果。所谓“天才”,通常被认为是具有神秘的超自然天赋的人,他们似乎总是被神灵所眷顾。但在15世纪以前,“天才”(genius)一词拉丁文的词源意为“一种指导性的精神”,适合所有的人。从这个角度理解,天才即是对一切划地为牢思维具有反叛精神的人,他总是在所有事物上洞察、领悟到真理与规律。无论是被神灵眷顾的“天才”,还是具有世俗反叛精神的“天才”,皆适宜于用来指称达·芬奇。在达·芬奇那里,艺术和科学、工程之间的桥梁,正构筑于这种天才的终极形态之上。

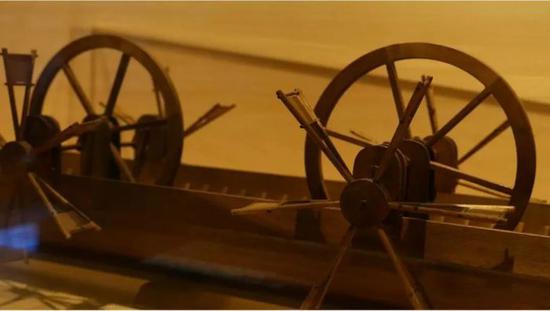

通俗一点理解,达·芬奇的天才源于他的好奇心、野心和意志力,而他在科学、工程方面的灵感则往往来自于他在大自然中所做的白日梦。比如,蝙蝠的翅膀激发他设计出手动滑翔机;枫树种子从树上掉落的现象为他提供了设计直升机原型的参照;乌龟坚硬的外壳则成为他设计坦克的起点。正如《达·芬奇》(西蒙和舒斯特出版社,2017年)一书的作者沃尔特·伊萨克森所说,达·芬奇的创造力在于“他把人类的想象力变成了可供人们学习的知识”。将对自然的观察与无边的想象融汇,把可见的与不可见的事物贯通,从而实现意想不到的飞跃,是达·芬奇天才的标志,也是后来天才的标志。这一秉性在爱因斯坦、本杰明·富兰克林以及史蒂夫·乔布斯身上得以完美地体现。

藏于达·芬奇博物馆的达·芬奇发明成果?焦峰/摄

应该说,现代人对达·芬奇的理解仍存在着偏差。他是一个“全面发展的人”——文艺复兴的典范、后继者的楷模;但他也是一个极端偏执的人,一个孤独而自由的灵魂。这个童年时期只会讲托斯卡纳方言,只能通过绘画来沟通的人,与美第奇家族发生过冲突,和米开朗琪罗相互讥讽。总之,他搞不好人际关系。达·芬奇的偏执还表现在绘画上。虽然达·芬奇是解剖学、色彩学、光影学、透视法的建立者之一,但我们在他的画面上看到的更多的是视觉上的嬉戏,对理性的蔑视以及在混乱中所获得的乐趣。这种对形式和意义破坏的怪诞行为与理念,只有在400多年后的现代艺术那里才能得以勉强地解释。然而,正是偏执和偏执带来的孤独,成就了这一伟大的天才。幸运的是,达·芬奇孤独与偏执的背景是文艺复兴,在那个奔放、自由、阳光普照的时代,美第奇宫、佛罗伦萨、米兰乃至法国王宫皆以宽容的胸怀拥抱了他,理解、原谅、容忍了这位偏执狂所有的脆弱的人性——这才是一个民族文艺复兴的根基。它给予我们的忠告是:对于一个民族的文艺复兴而言,所有的文件、报告、口号都远不如宽容的力量。

奇怪的是,弗洛伊德从来没有在他的理论中赞赏过达·芬奇。在他的研究中,仅仅相信达·芬奇将精神的创伤升华为了永恒的艺术。但弗洛伊德1910年对达·芬奇的定义却是伟大的、无与伦比的——“一个彻底变态的心灵”。这一判断准确地道出了达·芬奇这颗头脑的神性所在:它意味着对尘世的离经叛道,意味着对超验世界的感知以及与神灵的拥抱。从这个意义上讲,达·芬奇超越了文艺复兴和所有时代,他是一个可怕的“时代无差别”的天才,换言之,他是最接近神的人。(张晓凌)

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0