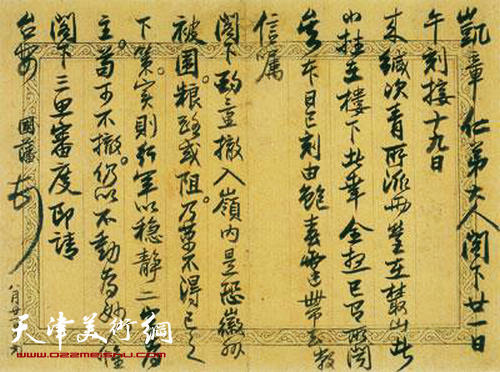

图为曾国藩尺牍

杨清汀

书法家对韵的追求,几乎到了痴人说梦的程度。

先看曾国藩的感受:

“古之书家,字里行间别有一种意态:如美人之眉目,可画者也;其精神意态,不可画者也。意态超人者,古人谓之‘韵胜’。余近年于书略有长进,以后当更于意态上着些体验功夫。”——《曾文正公全集》

这个“古人”,指的是宋代黄庭坚。黄山谷论书画,常常以“韵”来评判作品高下,成为他书法美学思想的核心。其于苏东坡书法,即称赞说是“笔圆而韵胜”。刘熙载是真正的解人,他说:“黄山谷论书,最重一 ‘韵’字,盖俗气未尽者,皆不足以言韵也。”

韵,就那么难以捉摸吗?说是,也不是。

从是的方面来说,好些大名鼎鼎的书法家,终其一生,也难追寻到。于右任够了不起吧,但提到谢无量的书法时,他却说过这样的话:

“笔挟元气,风骨苍润,韵余于笔,我自愧弗如!”高手都是用别人的长处反观自己的短处,但毫不损自己的长处。这就是于右任的不寻常处。

从不是方面来说,一些书法家,其“韵”的形成,似乎并非刻意为之,而是修到一定程度,水到渠成。如前面说到的谢无量,还有弘一法师、林散之等。看看这些人,不是近于宗教,就是性格沉静者。但是,也有狂狷不羁者,如白蕉(本为何姓),其书也是“韵余于书”。可见,性格也是很重要的一个方面。

在审美推进到一定程度,“韵”是一以贯之的,甚至是非常高的通用标准。但是,情况要复杂得多。

比如说,优美和壮美是两种不同的审美,而前者似乎容易得韵和见韵,后者就不是那么轻易得到和显现了。拿宋词中人们熟悉的两种风格来说,柳永“杨柳岸、晓风残月”是典型的婉约派,苏东坡“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”是地道的豪放派。其各有各的妙处,只有风格的不同,而没有艺术上的高低。但是,柳词的“韵”能直接感受到,苏词则在沉静之后才能体会到。

同样,拿书法来说,优美一路的董其昌、白蕉韵致扑面,壮美一路的于右任、沙孟海韵在其里而不在其外,介于“二美”之间的何绍基、林散之,韵在其骨,风规自远。

从风格意义上看,兀兀穷年,殚精竭虑,各有各的追求。韵,有的显,有的隐;有的多,有的少;有的能表现出,有的表现不出。没有哪个书法家不用意于韵的!艺术绝非数学,以斤两之精微衡量。他人多误识,曰有韵无韵,常从外相上解之。

如同是优美派的沈尹默和白蕉,均学二王,有人认为白比沈高出许多,原因就在于白蕉有韵。事实上,沈尹默的有些字也是出韵的,如《执笔五字法》手稿和一些草书手卷,只不过和白蕉相比少了些天然。沈是学者、教育家,白是才子、名士,功性不同,韵之多寡、体现亦不同。沈比白功力远甚,也有以功害性的原因。功性俱高,众美兼备,只能是王羲之这样的风流人物,千古难逢。现在,有些人直视白蕉为后世羲、献,以此来贬沈,这就有些过了。中国人喜欢从众,容易肯定什么,也轻易否定什么,非左即右。生在“郁郁乎文哉”的文明古国,却很不成熟。悲夫!说远了。

如果说,沈、白两家,主要是功性之别的话,那么,有些人常常拿不同艺术风格的作品,根据自己的好恶来评判书法,这就犯了原则性的错误。如雄强、浑厚、质朴和冲虚、雅健、静逸之类,是无法比优较劣的。所以,说到风格的问题,那可真是千头万绪,自己给自己抱了堆乱麻。书法家有个性的差异,有审美的趋好,有阅历的不同,有时代的影响,不一而足,不是这篇小文能说清的。

韵之始,本出于中古哲学的发达,那是魏晋玄学催出的一枚果实,流风所至,及于整个社会。“得意在忘象,得象在忘言。”(王弼语)千载而下,这就是曾国藩念念不忘“意态”,而求“韵胜”的原因。

晋人清简为尚,虚旷为怀,以韵相胜。刘熙载评王羲之的书法是“力屈万夫,韵高千古”。在那人物风流的时代,不独羲之如此,全社会都在尚之以韵。故南朝谢赫在绘画“六法论”中,第一法就提出“气韵生动”。

有韵必有气,有气不见得有韵。气韵者,重在韵也,这是一种离了外相的艺术精神状态,可遇不可求,可味不可见。自然,后世书法,也有压“韵”的情况,如雄强也罢,雅健也罢,或心思多了,或功性不到,或偏执一端,韵就胎死腹中了。

在书法上,亦有如禅家渐修与顿悟者,其得韵也就有容易与不容易的分别。

但是,同样和书法上两个伟大的时代汉与唐相比,晋人就没有汉人的雄强质朴,也没有唐人的兼并气象,但是,在艺术上都成就了各自的时代。即便如此,王羲之自信中有保留:“钟(繇)张(芝)信为绝伦。”因为他不知道,唐朝还有个颜真卿,否则,也是承认绝伦的。王羲之有自知之明,他有历史意识。刘熙载说:“秦碑力劲,汉碑气厚,一代之书,无有不肖乎一代之人与文者。”那么,对于韵,我们也就不必形神憔悴,强意为之。胶着于意态,正是失意态处。我们为这个时代的书法能贡献什么,这是最关键的。

聪明的,谁能告诉我们?