- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

探访时光彼岸的“桃花源”—邵佩英的书艺之路

邵佩英在天津-上海书法交流展上。(2016年11月)

金文,那些小小的、刻在青铜器上的字形,或长或短地排列组合成铭文。我们透过博物馆透明的玻璃罩浏览它们,好似发着光的岁月密码。它们有些甚至还没有发展成表意清晰的文字,仅是一个极具图像感的单一符号。只是某个瞬间,我们会在熟悉的历史知识里找到解读它们的灵感。

秦系文字在世人眼里自带浓烈的神秘感,今人若想用金文进行书法创作实在困难,那些卜辞、族徽甚至地名都在岁月的劫毁中失去了意义,可用文字少之又少。邵佩英,在辗转了书法篆刻曲折道路之后,邂逅金文而乐在其中。在他眼中,那些看上去原始气息十足的文字正是汉字的视觉源头,充满象征性、隐喻性,是引领后人进入初民天地初开、万物显形、充满无限创造可能的图像“新世界”。

在秦系文字里摸爬滚打

“让之弱龄好弄,喜刻印章。早五岁乃见汉人作,悉心摹仿十年。凡拟近代名工,亦务求肖乃已。又五年始见完白山人作,尽弃其学而学之。”这是清代著名篆刻家、书法家吴让之(吴熙载)的自述。吴让之篆隶功力极深,特别是他那圆劲流美的小篆为世人所重。篆刻于他如同命有定数,一见便钟了情。邵佩英在提笔书写之前,亦是先懵懂地爱上了金石,此后在兜兜转转的学艺路上,更是踏踏实实地学了许多年吴让之,只要拿起刻刀,便凝神于吴让之的篆文。

一切学问、兴趣都是最核心的动力,邵佩英的学艺经历似乎和先贤的成长历程有那么几分相似。吴让之先有10年汉印摹习功底,又有邓石如为依归。邵佩英初学颜真卿,先有颜体篆籀之气熏陶,亦有汉印缪篆基础,后有吴让之圆劲小篆指引。事实上,邵佩英的这份热爱篆刻的“衷肠”还是经历了不少考验。

想习好篆刻,必先写好篆体字。清代“金石派”带着强烈的反思意味,文人们为了对长期柔滑轻佻的笔意进行批判可谓用尽解数。在刻意提倡古朴阳刚的青铜、石刻文字的潮流里,艺术家们灵感爆发,表现出来的面貌更是反差极大。当邵佩英决心暂时放下启蒙之师颜真卿,跳出楷书范畴寻找篆字方向时,他孤勇的身姿显得可爱又可赞。

“当我面对极为丰富的碑帖资料,我发现,赵之谦的字我不敢学,他把篆书写得如此飘逸,我真怕自己写不到位。赵之谦的篆书婉转曲回,我临他时常常需要搭笔,这种风格大约是不适合我的。”学习路上频频碰壁的邵佩英并未因此生出一丝消极想法来,当他求教孙伯翔之后,便发觉自己如梦中人被唤醒。“孙伯翔先生一句‘你的性格也许更适合吴昌硕’,便教我一下子看到了曙光。孙先生很直白地阐释吴昌硕,只说他的字‘没那么多弯儿,下笔圆转而果断’。在我看来,这是性情里的东西,似乎与我的个性暗暗相合。”邵佩英自学起吴昌硕来,上手极快,迅速找到了适合自己的书写路子。

邵佩英在金匮艺缘-韩天衡师生书画印作品展上。(2016年11月)

邂逅金文

吴昌硕的篆隶是写进骨子里的,他博览金石原件、拓本,临遍石鼓文,以至将篆隶笔意延伸至行草,笔势奔腾令人感叹。邵佩英顺着吴昌硕的脚步向上攀援,秦篆、石鼓,上溯至金文、甲骨,终于在这片浩如烟海的文字世界沉醉下来。“金文种类繁多,秦系金文、楚系金文,各有差异。秦统一之前,各个国家的文字都有截然不同的字形,这简直为我们的创作缔造了无数的可能。同一个字可以使用不同的字形,或者还可以尝试字形的嫁接改造,完全不需要受某一铭文的局限,这种创作实在是畅快!”

广义的大篆包含了甲骨文、金文和其他诸侯国所有古文字,《说文解字》中的“古文”和商周至春秋时期的金石器物将大篆流传至今。所以,一旦习书者选择秦系文字,定将得到时光彼岸的整个世界。邵佩英为自己有幸探入此地而高兴,同时也给自己平添了不少使命感。“文字学是通往那个神秘世界的大门,更是我们对文字追根溯源的桥梁。既然我已经摸索到了这秘境,那就要用足够的创意性、趣味性将它们带到现实世界,让更多人了解它们、爱上它们。”

邵佩英的书法、篆刻作品频频入展、获奖早已不是什么新鲜事,更难得的是在文学创作、文字理论上他亦有不凡建树。他不仅将自己创作的几百首诗词汇集成册,还在节假日时常常与亲朋同道互为唱和,如同一个传统文化艺术的发热源,引得周围一派温暖。更有不少人因为他的热情感染才开始了解金文、关注汉文字历史。

“虽然金文变化万千,但终究它是上古文字,可用之字越来越少。不过我乐于迎接这样的挑战,那是汉字美学最初的觉醒,怎能就此沉睡?”

热气腾腾的求知与反思

邵佩英现实中的学书之路并没有他眼中的笔墨线条那么浪漫。经历了“文化大革命”后期的影响,走在“实现四个现代化”的时代浪潮里,那时候,文学这件事显得有点格格不入。

高考刚刚恢复,考生们都肩负着“为中华崛起而读书”的使命走进考场,他们似乎下意识地就选择了更尊重现代科学。“上学的时候我就喜欢篆刻,但那时候不必别人提醒,在我自己心里它就仅仅是一个爱好而已。同学们结伴购买的许多书籍也都是数理化类的现代科学类书。即便,那些书里的内容都很浅显,但我们依旧认为,那才是真正‘有用’的东西。”校园里的邵佩英和当时所有的年轻人一样,都想着如何才能为祖国的四个现代化做贡献,传统文化的萌芽确实需要时间和耐心。

直到上世纪80年代末,90年代初,传统艺术迎来了一次井喷式发展,传统文化就此复苏。邵佩英久埋于心底的热情似乎也终于等到了释放的最佳时机。他甚至为了学习书法篆刻频频做出“疯狂”的事儿。

“那个年代,我们还都正值青春年少,求学心正旺。让我记忆深刻的是一个六月,偶然在报纸上看到有老先生要开讲座,我毫不犹豫地就蹬自行车冒雨前往,从北辰区到第二工人文化宫,那条路我们骑了好几个小时才到,到会场后发现讲座已经结束了。我们便赶紧拿着自己带来的印稿小心翼翼地围在先生周围,不好意思拿出来让先生点评,只趁着他为别人点评时赶紧记下些知识。那种如饥似渴的感觉至今难忘。”

除了“求知”,“反思”亦给邵佩英一段极富价值的经历。“在技校当老师的时候我经历了第一次投全国展,落选了。当时我的一个学生也如我一样落选。我便邀他一同前往北京观展。展览在天安门广场东侧的历史博物馆内(今国家博物馆),我们提前一天来到北京,在天安门附近找一家便宜的小旅馆住下,并探好了转天观展的路。那时候兴奋,两人在旅店里竟聊天至凌晨,一咬牙又起身兴奋地去看了升旗。”年轻的生活总是热气腾腾,让人流连,邵佩英忆起那段经历,是庆幸,是感恩。“看完升旗,吃过早点我们就到博物馆去了。看着别人的作品,发现我们投展的作品格式不对、装饰不对、边款不够等等问题,一下子恍然大悟。当我们得知作品集要到荣宝斋才能买到,就连饭都不吃地直奔荣宝斋……这经历真真让我在求学路上前进了一大步。”邵佩英感谢当时年轻的自己是这么的积极热忱,不抱怨、不失落。一切看来都像是最好的安排。

或许,唯有这样的性情才能支持邵佩英在缤纷的金文里永远燃着求知好学的热情,不厌其烦地解决频频出现的每个难题。“学习书法时间越长,我就越胆小,总是怕写错字”,邵佩英笑言,“别看我总是在微信里挑别人的错字,自己写完却常常‘强迫症’,总是要查上半天。毛主席讲人民是创造历史的主体,我们每个书法工作者本身也是在创造历史,若出了错岂不是要遗憾终生了。”如今的邵佩英已经多了不少中年的谨慎稳重,经历沉淀,或许邵佩英的心中会发出更柔和而更远焦的好学之光。

邵佩英在正大气象—孙伯翔书画展上。(2013年3月)

对话

新金融:你如何看待艺术创作和市场经营之间的关系?

邵佩英:作为书法从事者,我并不排斥艺术品走进市场。如果书法家的作品能够被市场接纳、收藏,就是对你艺术的肯定、对你劳动的认可。所谓“台上一分钟,台下十年功”,艺术形式虽然不同,道理都是相通的。表演艺术家一定是希望有观众买票来看表演的,书法家亦然。十几年甚至几十年的学习,是慢慢积累的过程。如今我掏出了我的“学有所成”,那么市场就要有恰如其分的认可。

同时,传统艺术品走向市场,更能走进人民中间,更是一种文化认同感的渲染。放眼更广阔的范围,一个国家想要在国际上获得尊重,并不只是凭借经济实力、军事武力,更多的还是文化软实力的影响。就如同西方国家他们乐于把自己的饮食、节日渗透到世界各地,这正是文化传播的一种方式。如果我们的传统艺术品可以在经济市场上得到足够的关注,也同样能够直接高效地向全世界传播我们的文化观念。

新金融:书法家协会、文联都是事务性繁杂的单位,你如何平衡工作和艺术创作之间的关系?

邵佩英:事实上,书法家协会不像向外界想象的那样,书法家天天来到协会就是写写字,搞搞创作。我们要承担起很多社会责任,比如弘扬社会正气的宣传活动、春节下乡为村民写春联活动等等非常多。书协是个桥梁,让党的思想得到贯彻,组织书法家去实践。面对这样的生活工作,唯有“用心”二字,用心工作才能做到位,用心才能挤出时间认真创作。

邵佩英。

艺术家小档案

邵佩英,1962年7月生,天津汉沽人。现为中国书法家协会篆书专业委员会委员、天津市书法家协会驻会副主席、中国文艺评论家协会会员。篆书作品曾获第二届中国“翁同龢书法奖”(全国十人之一),第四届全国楹联书法大展全国奖,2013—2015年度书法报·书法海选兰亭诸子提名奖;并入展全国第十一届书法篆刻作品展、第三届中国书坛兰亭雅集42人展,全国第二、三届正书大展,全国千人千作书法大展,全国五百人书法精品展,第一、二届中国书法家协会会员优秀作品展,中国文字博物馆全国篆书名家提名展;行书作品入展全国第七届书法篆刻展览;篆刻作品入展全国第二届篆刻艺术展。

(新金融记者 王若蛟)

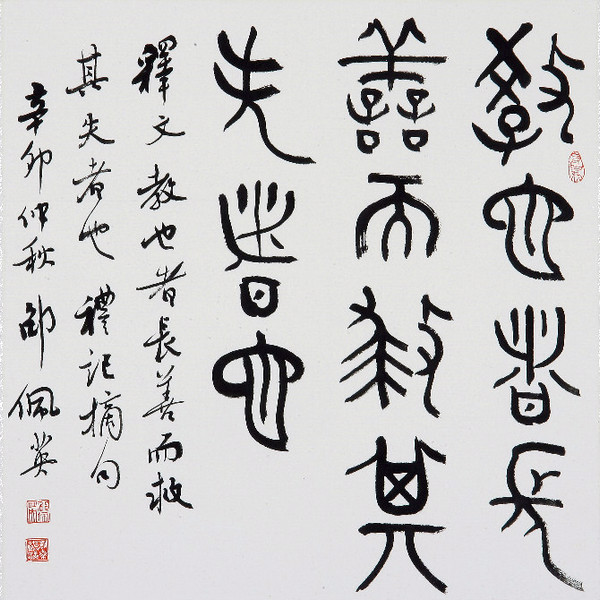

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

邵佩英作品。

- >>相关新闻

- • 姜昆:既是相声演员亦是书法家

- • 中国梦,艺术梦——书法进校园

- • “天津—上海书法交流展”在天津美术馆开幕

- • 北京京派书法研究会成立大会隆重召开

- • 辽宁省书法名家赴抚顺县走基层艺术采风

- • 纪念长征胜利80周年张义胜百幅书法精品展举办

- • 一位有思想力的书法家:张改琴

- • 天津—上海书法交流展11月1日在天津美术馆开展

- • 齐治源先生诞辰一百周年书法篆刻展在天津文联举行

- • 沙孟海学术研讨会论文评选揭晓 邵佩英入选

- • 小女生画出大气象-张晏卿山水画浅说

- • 北京举行全国篆书名家笔会“上元雅集”

- • 从汉代铜镜看篆书到隶书的演变

- • 王友谊篆书艺术大展在宋庄上上国际美术馆上演

- • 王友谊篆书艺术大展在北京上上国际美术馆举行

- • 篆情草韵婉约遒美—杨剑篆书《千字文》册页蠡测

- • 天津书法家邵佩英书法作品入展兰亭雅集

- • 天津市书法家邵佩英获“翁同龢书法奖”

- • 天津市第二届青年水彩画展览开幕公告

- • 天津美术学院领导代表学院祝福秦征先生93岁寿诞

- • 书画名家齐聚一堂共庆天津青基会书画院成立二周年

- • 天津画家写生团举办深入生活送温暖献爱心写生活动

- • 著名画家孟宪奎收刘惠利为徒 传授“三多”真言

- • 美国集邮集团公开发行津门艺术家马孟杰系列邮票

- • 中法艺术家交流展首次筹备会在天津美术网召开

- • 天津城建大学教授纪伟在全国环境艺术设计大展获奖

- • 鉴赏CHINA海外遗珍展开幕 罕见故宫同款古钟现身

- • 笔耕不辍30年 赵红岩书法个展亮相天津文联展览馆

- • 姜中立教授创作历史题材油画《红军医生龙思泉》

- • 霍春阳、董振涛作品入展“全国花鸟画名家邀请展”

- • 诗意丹青—胡振声绘画作品展在珠海开展

- • 文化应立天地间—专访鼎天国际董事长杜耕

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0