- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

宋画的风骨:笔墨老硬 无少柔媚

天津美术网讯 “对艺术而言,能发生最好的事情是与官方分道扬镳。”里希特总结得不错,反叛精神本身也是一种保持警惕的姿态,无论对于世事还是内心。

迄今为止世界各地已经有四十一家博物馆美术馆收藏了朱伟的近六十件作品,私人收藏的范围更广。批评家李小山曾经在文章中写道:“朱伟的水墨画放在任何场合都可以一眼认出,说明一点,无论从图式到表现性,他都最大程度发挥了水墨画表现力的边界效应。可以说,水墨画在他手里,已经不是一个画种,而是得心应手的母语,朱伟将他的母语发挥到了极致。我们看到过太多的粗制滥造,和太多贩卖小聪明的伎俩,那种依靠一点才情博取名利的家伙遍地都是,败坏的风气很容易腐蚀所有在场者。朱伟不信赖这种“在场”,他甚至用自我放逐和疏离来抵御那种焦灼和不安定感的侵蚀。朱伟的水墨画已被很多人追捧,但是他仍旧觉得“他们之中有不少人尚未真正理解他作品中的涵义。”

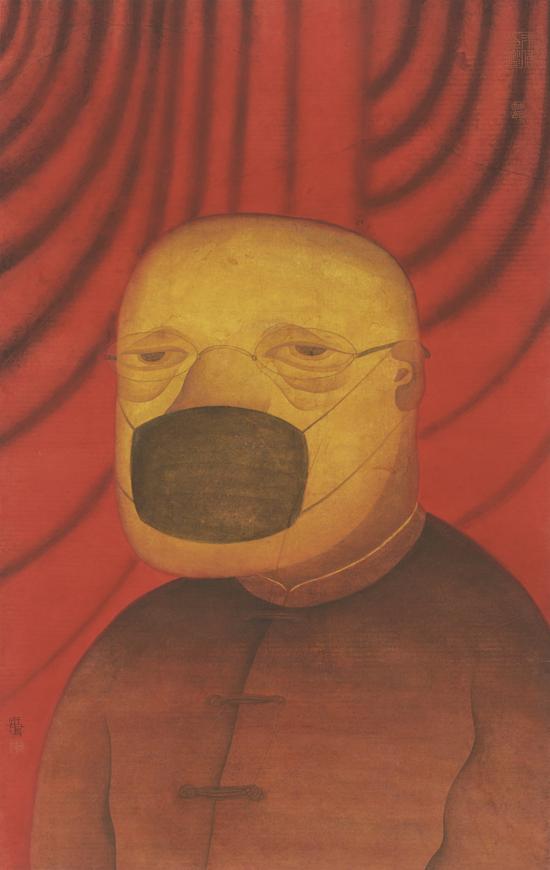

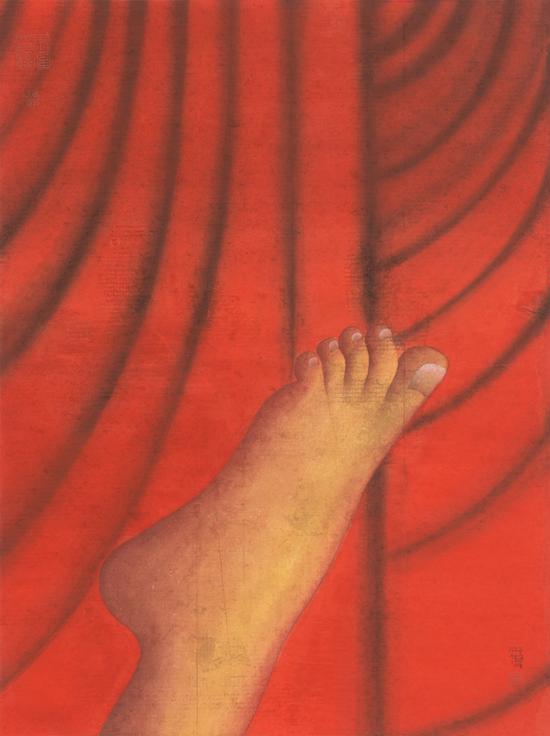

在朱伟最新的台北个展和2016深圳水墨双年展中,我们能够看见他最新《水墨研究课徒》系列的演进——同样的红色帷幕,同样的单一主体,在被做旧的熟宣纸上透出隐约的纹路质感,而安迪·沃霍尔的黄香蕉则从红色帷幕背景中凸显出来,让人看到朱伟标志性的“古为今用”的意趣。从1988年的《仿八大山水》开始,朱伟就沿袭传统的手法和文化思维,描绘对当下的感受,他觉得传统和当代并非对立,而应该是一股合力,传统没准能通过当下的养分重建某种文化信心。再一看朱伟的新作,好像能从“黄香蕉中”跳出《地下丝绒与妮可》(The Velvet Underground & Nico)专辑封面的即视感,在这张处女作中,地下丝绒乐队(Velvet Underground)表达了对城市生活中一些现象的看法:键盘手约翰·凯尔以他那乾涩、沙哑的犹如破碎的玻璃一样的嗓音将1960年代美国青年对于现实的迷茫、反叛的态度表达得淋漓尽致,当然内容指向的是现实中政治、文化与自由的不协调。朱伟将这样的“黄香蕉”放在红色帷幕的背景中,既指向商业也指向社会。

传统水墨画以线为主,手法、造像、颜色等等都是配合线的走势和气韵而生。在朱伟看来,线是有弹性,也是有言说性的。用西方的透视思路辅助中国的白描手法,则是在传统水墨思维上的一次倒退。他曾经在访谈中提到,“水墨画几千年运作下来一直比较顺畅,没受过什么疻,只是到了最近这几十年才遭受到了两次大规模的劫难:一是清末民初五四运动,水墨画饱受争议,说争议还算是好听的,其实就是要否定已有的文化,当中包括水墨画、包办婚姻、科举制度、跳大神等等这些倒霉蛋儿;另外一次就是解放后的国画革命,说白了其实就是水墨画西化,把素描带进水墨画,把透视原理带进水墨画,终于使水墨画变得非驴非马人不人鬼不鬼。”在色彩上,朱伟尽可能不用西画颜料,同时强调水墨中“墨”的重要性,他说“墨的成分一定要够,不然就成了一张水彩画。”精神上,宋代的范宽、明末清初的石涛和八大山人一直是朱伟的参照系。在《北京故事》、《甜蜜的生活》、《太上感应》、《梦游手记》、《乌托邦》、《开春图》、《隔江山色》、《红旗》、《水墨研究课题》等十九个系列中,我们既能够看到朱伟作品中“笔墨老硬,无少柔媚”的宋人风骨,也能感受到传统程式从象征性的背景中凸显,而产生强烈的间离效果,这种间离不仅是符号性的理念主张,更是艺术家用水墨语言实现了对意识形态的预言。

从德国汉学家米歇尔·康·阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)的表述中,就能看出中国画的思维和价值体系在世界文化系统中是如何被认同和普及的——“水墨画的本质是写意。写意是一种内在经验表达方式,对自我、对自然、对社会、对现实的经验。积累这种经验是非常艰苦的过程,中国传统艺术当中叫修养,没有这种修养,就没法把这个‘意’写下来。”朱伟的绘画一直践行着传统的手感和对于材料的意识,他一直没有离开这个“意”的土壤。同时他对于自我、自然、社会与现实的经验也来自于政治、经济、文化、意识形态巨变的大时代,这个时代不仅仅是85’或后89概念,更多的是在各种意识形态和现实挤压之下的人心。这人心以“古为今用”的方式呈现,就成了“曹衣出水,吴带当风”的《乌托邦》系列中衣纹线描、兰叶描的笔意;《隔江山色》中从倪瓒式的经典山水智慧中隐约散发的疏离感;《水墨研究课徒》系列中茫然若失的人物半身像,其以块状(宽厚的嘴唇、更深的法令纹、无焦点的眼神、方圆的体态)的人物构图,显现了疲惫、迟钝和中性的群像。同时这些人物更加向内、不再“叙事”,表现出中国传统美学中“淡然”的智慧和更深的社会政治因果。罗兰巴特说有范式就有冲突,而中性正好是击溃范式的利器。在极简和重复构图中,朱伟用中性的表现方式,将人物的状态抽离,保持了表达的最大势能。

经过五年的沉淀,从2012年起,朱伟开始了延续至今的《水墨研究课徒》系列,然而朱伟从来就与文人画无关,而实际情况是,近现代中国,特别是文革十年浩劫之后,已无传统意义上的文人,文人画成为一个伪命题。从1993年的《北京故事三号》开始,朱伟就单刀直入地讲故事,将带有指涉性的符号作为画面叙事的语言,从未回避意识形态的问题或身份,这可能是他的作品与文人画最大的区别,也是1960年代艺术家表达的标志性母题。确实我们也能从《北京故事》、《中国日记》、《新二刻拍案惊奇》系列中,看到朱伟式尖锐的水墨人物画风。“不管朱伟怎么感觉,他的绘画之所以成功盖因他的作品反映的就是这个时代。它们既使人联想到中国的生活新潮流,又联想到中国‘古老’的神秘气氛,那中国闭关锁国之前为外界所知的古典一面。同时这些作品也更给人一个机会一瞥对外界关闭时的中国。这使我们极为着迷,他创造出了这些水墨画图像。”评论家凯伦·史密斯在香港1996年10月出版的《ASIAN ART NEWS》封面文章中写道。“对艺术而言,能发生最好的事情是与官方分道扬镳。”里希特总结得不错,反叛精神本身也是一种保持警惕的姿态,无论对于世事还是内心。

如今朱伟开始拓展中国画的材料,将水墨设色画在“南方周末”上。他曾在文章中引用过里希特的话:“自杜尚以来,一切创作的东西都是‘现成品’,即使是手绘的东西。”无论是“南方周末”报纸还是笔墨设色,或是二者结合,变成报纸上的水墨尝试,都早已不是创新的概念,而是拓展水墨边界的尝试。正如批评家鲁虹所说:“朱伟最近创作了一批画,深为我所关注,在这些作品中,他不再用熟宣纸与绢作画,而是采用了人们司空见惯的报纸。由于画的是红色帷幕与相关符号,故其作品在观念的表达上更显深刻。熟悉艺术史的人都知道,大师毕加索与克利也曾经做过类似艺术实验。相比起来,后二者是在做纯形式的探索,朱伟却是借此强调人为操作的现代媒介对人们思想的控制。如果有人认为朱伟用报纸作画是在玩形式与玩材料就大错特错了。”任何一个既定的艺术形式,都没有所谓的界限,人们在不断地尝试新的技法和表达方式的同时也在拓展着技艺的边界。你可以将它看作是南方报系口径的转变与中国文化血脉呼应的前世今生,或者是单纯地尝试一种中国画的新媒介,这一媒介本身也是具有“传播性”和某种政治或文化属性的,同时还具有类似宣纸的绵韧,观者能够从稀薄氤氲的墨色中看到新闻稿的只言片语,和被“掐头去尾”的文化点评。其实更重要的是他要以此来纠正当下水墨还未曾当代却已滑向装饰化、精细化、类型化、商品化的趋势。

- • 第三届皓翔杯国画作品展在塘沽博物馆开幕

- • 柳营点墨书法展4月16日在天津图书馆开展

- • 王爱君绘画作品展4月15日亮相空港文化中心

- • 天津美院2014级研究生教学中期检查汇报展展出

- • 组图:何家英精品展将于4月15日在国家博物馆展出

- • 天津七位优秀青年画家作品展4月28日亮相青州

- • 组图:青年归来·天津美术学院青年艺术家联展开幕

- • 周安礼牡丹作品双城展4月16日在北京开展

- • 组图:神妙入染魂魄-画家卢津艺作品赏读

- • 天津印社社长孙家潭入选当代印人篆刻篆书精品展

- • 李寅虎个人作品展在滨海新区盛大亮相

- • 《启功·陈启智师生同书千字文》签售会举行

- • 天津金带福路文化传播中心落成 计划下月投入使用

- • 组图:天津书画家上巳节挥毫泼墨纪念兰亭雅集

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0