- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

特邀艺评人:吴为山(中国美术馆馆长)

潘天寿创作画面

潘天寿(1897-1971),画坛一代宗师,历晚清、民国和新中国三个历史阶段,在社会动荡、战争频发、文化冲突、时代更迭中度过了多舛的一生。正是风起云涌的外部环境,跌宕起伏的人生际遇,孕育了他铁骨铮铮而又温厚敦实的品格,也造就了他格局宏大、气象深穆、雅儒雄阔的艺术。

潘天寿适逾而立之年,便已开出“书画同源”古训中不同以往的理解向度,形成极富个性张力的艺术风格。熊秉明先生将此风格称为“基于楷书的静态造型美学”。楷书可谓最具儒家气质的文化符号,其中刚毅之道德意味和执着之生命情态恰与儒家的人格精神同构。元代以降,主流绘画的审美品格属于道、禅一路的阴柔恬淡,而潘天寿意在表达“道力苍茫”的美学特质,正应和了晚清以来中国画文脉的走向。儒家知识分子的自强、弘毅,历史感和使命担当成为他“强其骨”的精神支撑。

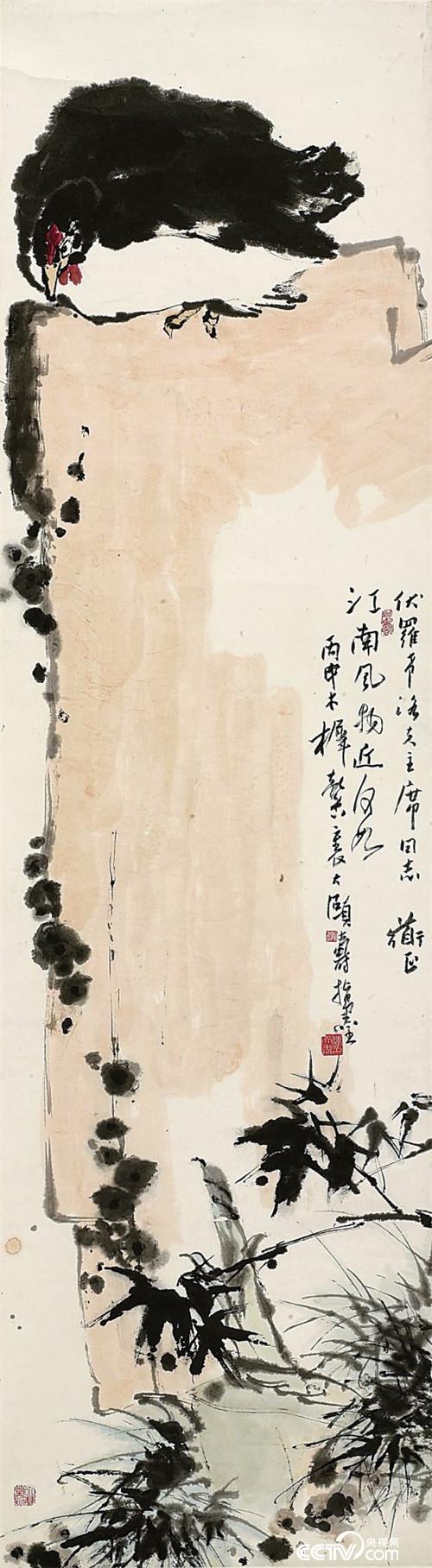

鸡石图

观潘天寿的艺术,其精神主要体现为三个方面。首先,潘天寿从不认为绘画是闲暇的遣兴之举,而将其视为可比肩立德、立言、立功的不朽事业。在潘天寿看来,中国画能够保存民族精神、体现爱国情绪,彰显国家实力,甚至发挥“救赎”功能。 推广优秀的中国画,不仅可以增加民族文化自信,还可以像西方科学技术一样为全人类带来福祉。所以,中国画研究是具有普遍性和科学性的学问,能够构建出系统化、公式化的规律知识,加之无以伦比的民族审美价值,完全可以与西方绘画进行平等对话。早在舞勺之年,潘天寿就立志做“中国艺术家”并终生不渝。当传统书画遭受虚无主义诘难之际,他坚定地守护着日渐式微的文脉,以卓越的见识和敏锐的判断,对认知和实践之间可能出现的断裂、当下和传统之间可能产生的冲突、本土文化和外来文化之间可能发生的对立,进行了深刻反思和有效探索,并在此基础上强调中西绘画应拉开距离,应凸显中国画的文化属性、自然属性和历史属性。其次,潘天寿始终抱有强烈的自主意识和自省意识。一方面,他藉由教学不断追摹历代大师杰作中的风格和技巧;另一方面,通过研究历史,对数千年来传统书画的发展流变谙熟于心。在艺途的求索中,潘天寿理性地审视着自己的探寻方向和方式,以对图式的极端性钻研考究,日益纯化绘画语言,使画面秩序丝丝入扣,图式与思想渐臻统一,在深刻的理性和勇猛的实验性中获得超迈。最后,他笔下的花鸟草虫作为人格之投射,远远超出普通玩赏范畴的审美意蕴。在文人士大夫和历代画工的艺术世界里,花鸟草虫往往是微不足道的品玩对象。而潘天寿独辟蹊径,运用如椽之笔开启巨幅花鸟画创作的先河。可以想见,当画家面对擎天立地的画幅,屏息敛神,挥斥方遒,将那些不起眼的花鸟草虫放大到令人惊骇的地步,若非有雄视千古的大格局、海纳百川的大胸怀、俯仰天地的大观照、澄怀味像的大体悟、悲悯众生的大境界,绝不能为之也!在此,传统花鸟画陶养遣兴、怡情悦性的审美意蕴被“立定乾坤、亘古千秋”的恢弘气势所替代,作品中回旋着造物主般撼人心魄的磅礴之力。

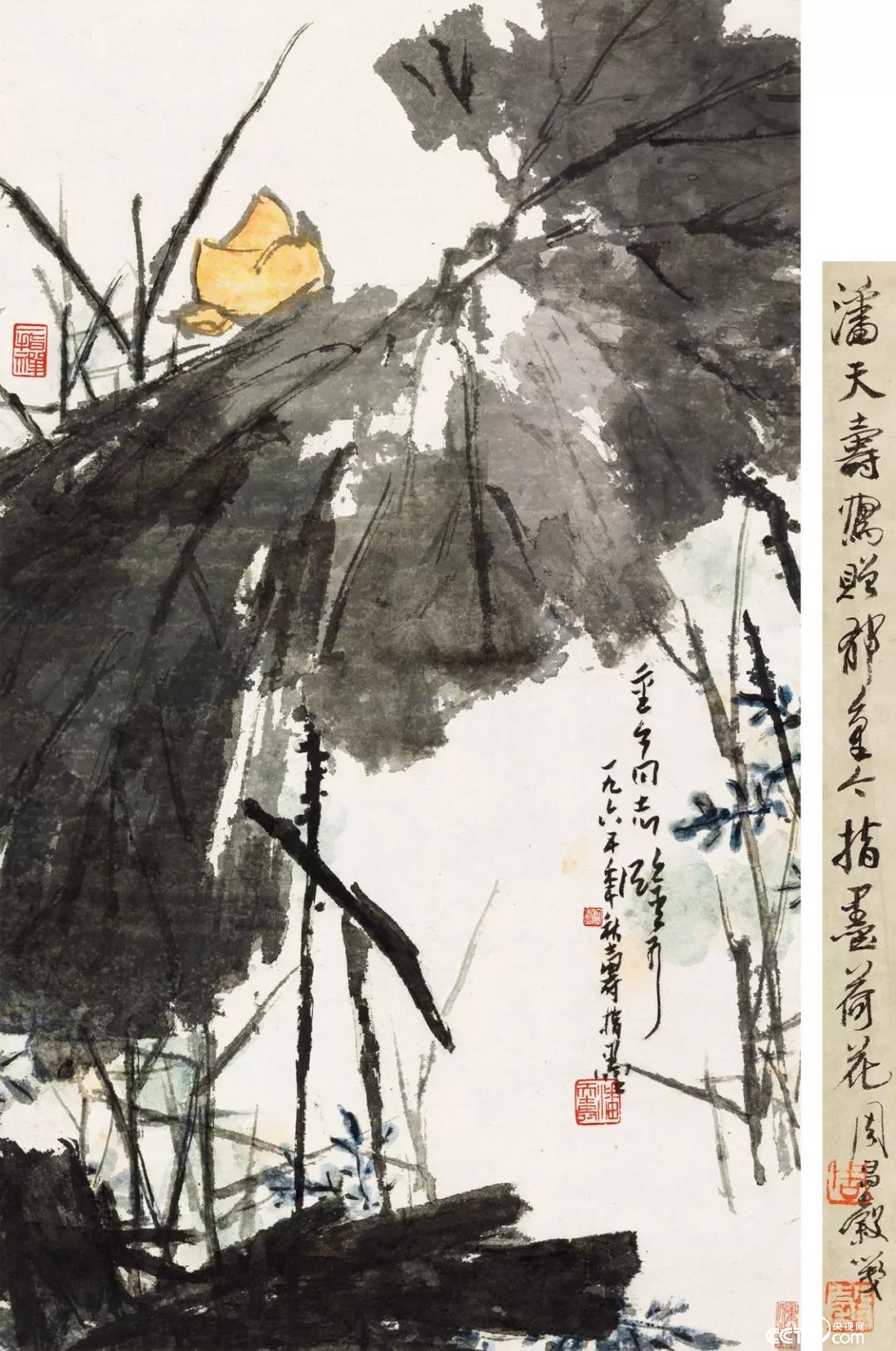

春塘水暖

跟随儒家人格理想潜移默化的引领,潘天寿沿着尽心、知性、知天一路走来,将胸中的浩然之气充塞于自己的艺术世界。他创造性地融合“奇美”与“壮美”两个审美范畴,既拓展了中国传统“阳刚之美”的内涵,也确立了中国审美文化史上的新视觉形式。其笔下的荒村古渡、断涧寒流、怪岩光树、奇松朱荷、篱落水边、梦乡绝壑、幽花杂卉、乱石丛篁、蛙虫鱼蟹、鹰鹤雀雏,无不冷峭崛郁,雄强奇僻,透现出画家逸群绝伦的风骨。其实,潘天寿作品中的“奇”本有渊源,八大山人、石涛、石谿都是他的师法对象。不同之处在于,他所创作的奇怪对象并没有悲情愤懑,而是充满了“思接旷古而入于恒久” 的高华古意和“至大、至刚、至中、至正”的浩然之气。于此,古意,是对时间的纵深度、秩序性的表达,或言对宇宙感和历史感的表达。浩然之气,则是由创作主体存、养、充、扩而直通于天地之间的凛然生命力。两者涵映生辉,共同玉成了“奇美”与“壮美”的构成的崇高人格。

黄荷映日

倘若用潘天寿自己提出的概念来形容“奇美”与“壮美”一体相融后的视觉特征,即“霸悍”。所谓“霸”,首先可以理解为一种“颐指气使,无不如意”的画面主宰力或控制力。潘天寿曾说:“要霸住一幅画不容易”,便是指对包括诗书画印在内的整体掌控能力。他不断重复同一题材进行实验,不放过每一个细节的斟酌推敲,无疑也是为了把对作品的主宰和控制程度推到极致。“霸” 还应该理解为一种由主宰力和控制力折射出来的自信。换言之,就是一种超越历史偏见的眼光和胸襟。 潘天寿能够抛开近三百年的南北官司,坚定信念、固执己见,始终在最充沛的情感中注入独特的审美风神,让作品透现出沉郁的诗境、生命的灵性和古雅的意趣,正是依怙此充满自信的“霸”气。所谓“悍”,总体而言是指强劲和勇气。 从南齐谢赫提出“骨法用笔”开始,线条就是中国画存在的重要基石。而线条所具有的力量感和道德意蕴, 自此也如影随形般地成为历代画学的共识。潘天寿深悉绘画应作为道德人格之载体。他通过线条的强悍、强韧、强劲;通过章法的开合、虚实、疏离;通过造型的淳厚、方正、意象;通过点苔的深雄、凝定、笃实;通过顶天立地的构筑,创造出苍浑遒劲的艺术世界,以此实现了道德人格的审美转换。除了特殊的视觉形式之外,“悍”还体现为一种超逸于视觉形式之上,既立足文脉规律又不拘常规的勇气。潘天寿从不轻易否定画学主流的标准,而是反复申述诸如“中锋”、“圆笔”、“静气”等规范的重要性。但在培养绘画风格的过程中,他却不趋时俗,深入传统钩玄抉微寻求创新。他突出方笔、侧锋、少水、贫墨,恰是对主流标准的突破,然而又合乎文脉逻辑,属于对传统的扬弃和再发现。是故,“悍”才能够取苍劲健拔而去率直颓放,存清警圆融而弃庸弱琐碎,得凝重酣畅而无单薄躁硬,达到了“即得险绝,复归平正”,成为对晚明以来中国画积弱之弊的纠偏。综上可见,“霸悍”的形成,并非仅潘天寿耿介方硬的个性率意使然,而是画家在深厚传统继承和独特个性审美之间觅得最佳平衡点之后的嘎嘎独造。它是从“无法”到“有法”再复归“无法”的过程,也是创作状态由自然到约束再臻至自由境界的过程。也正因为如此,潘天寿创造的“霸悍”,才会气力弥满,意态夭矫,既高华又清朴、既承继传统又契合时代。

拟八大鸜鹆图

沿循着对“一味霸悍”的不懈追求,潘天寿的画风具备了极高辨识度。这是画家将苦心孤诣营构的符号系统和卓尔不群的创新意识化为一种严谨的规范性创作的结果。我们可以将此规范总结为:明确“强其骨”理念,重在以“静”造境,以“气”养韵,突出线条主体,革新物象结构,抒写“大构成”的宏篇巨章。具体而言,意象的规范性,在潘天寿最富盛名的花鸟题材作品里得到了集中且典型的呈现。画家以方折造型意识铺展全局,由二维坐标系统规定空间。画面上常常可见一块以简略雄健线条勾勒的方正巨岩,鸦、鹫、蛙、猫、花、草围绕四周,喻示着有、无、动、静、生、灭的循环,端严嶙峋的意象组合,展现出充盈于天地之间的生香活态、机趣流荡的生生之理和深沉郁勃的生命精神。至于笔墨构图的规范性,则是运笔化圆为觚,骨力劲健;施墨多浓黑,少皴法,苍劲老辣,斩钉截铁;苔点如巨石凌空,掷地有声;构图则如建筑,塑构明晰,结体稳固而庄重;又为山崖峭立,奇峻挺拔,巍然而冷逸。潘天寿非凡的创新理念和灵活的融通技巧,淋漓尽致地彰显于其山水作品中。如上世纪50年代中期创作的《梅雨初晴图》,不仅继承了传统图式的精神,也赋予了强烈的时代气息:画面上既没有千岩万壑、重峦叠嶂,也没有殊形怪状、烟岚变幻,只是截取雁荡山一隅极为普通的农家院落。但令人称绝之处在于,作品虽然“外师造化”描绘现实场景,却规避了“一角式”山水的传统格式,巧妙地借用类似北宋“全景式”山水的构图,以一块夺人声势的方形巨岩占据画面大部分空间。这是画家有意识地用不同时代的视觉符号进行错置叠换,使日常小景经由“中得心源”而跳脱了原本的平淡,滋生出几分意料之外的崇高。笔墨方面,画家运用沉厚而简练的线条勾勒出山体轮廓,并于周边旋以错落有致的苔点,线点交织。曼妙的旋律和铿锵的鼓点,谱就一笔墨乐章。潘天寿还别出机杼地将表现推至微观世界,打破山水与花鸟的题材区隔,成为“我国现代绘画中的绝唱。” 如同为上世纪50年代中期创作的《小龙湫下一角》,画家采用了近似西方风景写生的焦点透视法,在坚凝石骨中,花草青翠间,一道溪水蜿蜒流过。水之潺潺、石之珞珞互映成趣,参差错落,秩序井然,自得天趣,仿佛山风拂面,清新幽远。在此,写意与工笔各得其神,青绿与浅绛相得益彰,“空山无人,水流花开”的意境呼之欲出。新中国成立之后,潘天寿深入自然、深入生活,去发现和拓展前人未曾涉及的题材和意境,创作出大量带有家乡土地情结的作品。这些作品超越了文人画的幽闭自闲,表现了艺术家对新的文艺思想和新山河的理解与歌颂,区别于传统中国画的笔墨,更不囿于对现实生活的表现描绘,成为画家对民族艺术和时代精神的情感归属。

罗汉图

画品源于人品,技艺进于大“道”。潘天寿还从似断非断,似续非续,似曲非曲,似直非直的指画线条和斑驳烂漫、凝重浓郁的指画墨色中,窥见指画生拙的审美品格与自己朴崛的人生情调之间的深层对应。当艺术选择经由人生态度的萃沥,自然可以从中得到鞭辟入里的哲性感悟。因此,潘天寿钟情于笔情指趣的相互参证,显然是其“运笔为常,运指为变” 观点的外化, 助他切身体会“常中求变以悟常,变中求常以悟变” 的辩证关系,进而将中国传统指画推至前所未有的高度。透过一幅幅雄肆苍古的指画作品,我们看到画家“使墨如使指,使指如使意” ,在身体直接面对纸墨并与之扑搏的过程中意参造化,左右逢源,通过积、泼、冲、破,点、涂、勾、勒,把本真自我最大限度地融化于无蔽的世界,更加直观地用生命去体悟大“道”的深湛节奏。潘天寿晚年所创作的寒梅冷月系列指画作品,是将自身与表现对象融为一体的不朽名篇。画家以千年梅树隐喻自己百折不回的人格,以霜雪寒寂的月夜暗指自己所处的艰难困局。画面中,老梅拔地而生,旋即倒偃斜起,曲折盘纡,反侧扭转,苦寻成长的方向,寸寸有阻挠,步步有摧残,时时有灾劫,周身布满密密麻麻的节、结、创伤、裂痕、窍穴、阴影,仿佛哭的眼睛,枯的眼睛、永不能暝的眼睛,它们无言追索,失声号啕。树巅上的细枝结着许多花蕾,像一串串梅子,像一簇簇珍珠,落入高悬的月镜之中。 传统中国画的月亮大都以淡墨渲衬,霁月光风,冲和恬淡。而这里呈现的,却是悲怆凄厉的真正黑夜。在万花枯萎的寂寞月夜里,老梅“气结殷周雪,天成铁石身”,艰涩忧郁却兀傲独立,喷涌出不可遏制的生命豪情,咏唱着高亢激越的生命赞歌!

鸟石图

潘天寿的一生,凭悲悯之心参悟世相,藉理性目光洞彻人间,恃非凡天赋铸就艺魂。他面对来自西方、来自现代、来自意识形态的冲击和要求,坚持发乎内心的真诚选择,坚信民族艺术的普遍意义,身体力行,守经达权,在集大成的基础上摧陷廓清,创造出极富生命意志的心灵图式,引领传统中国画超越“应物象形”的传移模写,走进主观、走进形式、走进通往现代的大门,以传统的自觉、自信,对造化和生活的拳拳之心,以匹配时代的陈述方式完成了从古典向现代的转化。他的理念,融汇百家所长,接续千秋文脉,映涵万古之道;他的作品,集隶家行家于一体,合南宗北宗为一家、融工笔意笔为一脉,纳青绿水墨于一炉,创山水花鸟为一科,沉郁凄哀、霸悍苍劲、清逸雅致。如今,当我们再次面对他那些极具创造性和启示性的作品,必将重见澄澈的内心世界,又闻深沉的文化心语,复感刚健的人生意识,再品味高蹈的人格理想,使生命退场之后的精神力量穿越时空睽隔,在新的历史语境中为我们回归精神家园指明方向!

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0