“我们能把玻璃粉碎,制造新的玻璃制品;把破烂的纺织品丢弃,或者把他们捣烂制作成纸张。几乎所有的物质,腐烂或者变形之后都会形成一种新的物质。只有瓷器,形成之后,便不再消失”。2012年冬天,英格兰南部,面对我们镜头,牛津大学的奥利佛.沃特森教授对瓷器如此评价。

果如其言,瓷器是可以触摸的历史。当我们与收藏在台北故宫那件“汝窑无纹水仙盆”初次相逢,便被其端庄和雅致深深吸引。那幻变不定、如雨后初晴的天青色,似乎就是大宋王朝文雅书卷气息和多舛命运的真实写照。

北宋 号称五大名窑之首的汝窑生产的无纹水仙盆 现藏于台北故宫博物院是唯一存世的无开片汝瓷

在这件瓷器上,我们可以看到中国人对于卓越的痴迷以及瓷器审美的至高境界。简单凝练的椭圆盆上,通体极其均匀地满布天青釉。古人对“天青”这种色感、釉料甚至炉温的精确把握,即便今天的人们也无法超越。宋代窑工用这种空前绝后的瓷器,准确传达出精细婉转、欲说还休的宋朝气韵。

毫无疑问,那些玲珑剔透、光可鉴人的中国瓷器在古代社会是一种奢侈品。于是,瓷器之路诞生了。往西,沿着丝绸之路向西亚和欧洲延延伸;往南,穿越中国南海、印度洋和非洲南岸,直抵欧洲。在过去两年里,《瓷路》当摄制组频繁进出一个个国家档案馆、博物馆库房、收藏者的家、古老的窑场后发现,在以中国为起点的瓷器贸易之路上,不仅充满着财富的诱惑,同样也遍布着生与死的挣扎。

摄制组在印度尼西亚勿里洞岛海域打捞唐代中国沉船碎瓷

荷兰代尔夫特,这个闻名世界的陶瓷小镇里,总是隐约感到有中国的影子。

白胡子的Brouwer先生,坐在一个由中世纪建筑改建而来的代尔夫特博物馆中告诉我们,早在十六世纪,这座远在北欧的小城便于中国发生了不可分割的联系。当年荷兰人以武力抢断由葡萄牙和西班牙人控制的东方航路,此后不仅从中国大量贩运瓷器回荷兰获取大量财富,更在代尔夫特开窑仿制中国青花瓷器。从那时开始,代尔夫特蓝便闻名欧洲。今天,虽然荷兰皇家代尔夫特蓝早已止步于陶的质地,再无改进,但无可否认,这种源于中国青花瓷的代尔夫特蓝陶,早已发展出自己独特的审美价值。

《瓷路》执行总导演董浩珉在荷兰代尔夫特博物馆采访研究员Brouwer先生

散落于世界各个角落的中国古陶瓷灿若繁星,如此的存世数量和产业规模,足以令任何古代文物相形见绌。如果把这些陶瓷按照时间排列,中国的朝代传承顺序便详细可见;倘若再仔细观察陶瓷的纹样和图案,历史上许多重大事件竟然呼之欲出。

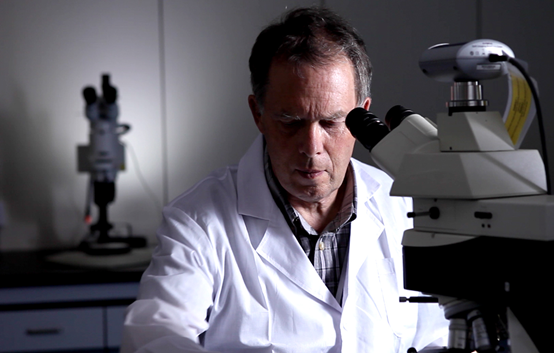

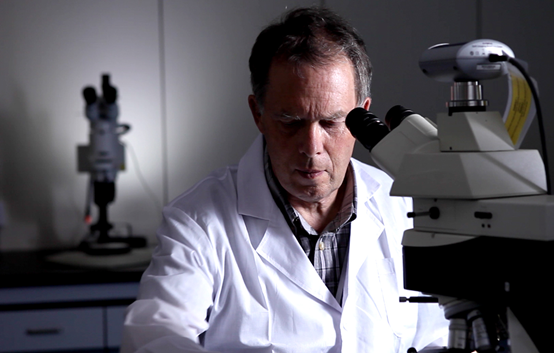

英国牛津大学奈吉尔.伍德教授在实验室分析中国古瓷成分

我们完全没有料到,那些在橱窗背后沉默的陶瓷,竟然有着令人震撼的过往。彩陶上神奇幻想将我们带回史前那段曼妙时光;三彩陶俑的流光溢彩,为大唐的开放和包容提供着不容置疑的铁证;汝定官哥钧,宋朝的亡国际遇和美学高峰皆被当年的窑工记录在案。更别提后世硕大的青花和缤纷彩瓷,似乎只有难以想象的辽阔疆域和极致繁华才能提供它们存在的理由。

元代 霁蓝釉白龙纹梅瓶 藏于中国扬州博物馆 目前仅存世三件

陶瓷,它们在过去也许仅仅是毫不起眼的花盆、碗碟、水瓶甚至冥器,但今天,当它们在镜头前紧密排列,成为群像的时候我们蓦然发现,瓷器身上的光泽反射出这个地球过去千万年的历史景象。我们似乎看到,这个星球上不同种族的人们,为了心中的理想和信念,为了描绘在瓷器上那些幸福的景象,不惜跨越高山和大漠,穿越危险重重的海洋。有些人成功了,而更多的人则消失在大洋和黄沙里。

《瓷路》情景重现剧照——丝路上的阿拉伯人

摄制组辗转欧洲和亚洲,寻找流落世界的中国瓷器。那些散落的历代瓷器将会是一面镜子,为我们映照出那些消失但值得铭记的伟大时代。我们用六集五十分钟的节目,向那些为中西方文明交流做出贡献的所有人致敬。