- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

冷门品种藏书票的热潮会来吗

藏书票

冬日的方家胡同十分清净,来往行人稀少。在胡同里穿行,需要留些心,才能在一片灰蒙蒙的墙壁之间发现一家不起眼的店铺。店铺门脸很小,玻璃门左侧有一块刻意做旧的铁质牌匾,写着“子安Print shop”的字样。偶有路人路过这里,推门而入,站在十平米的空间里,张望着满墙的铜版画、插画和海报,环顾一圈便又离去。

“真正会买画的顾客,80%都是外国人。”子安坐在店中,守着一屋子画,并不操心客流量。这是北京第一家经营外国早期铜版画、藏书票和插画原作的店铺,开了四年,店内所售的,皆是子安珍藏的外国版画和藏书票。有时遇到对版画感兴趣的顾客,他会热心地把店内的铜版画拓印机展示出来,给顾客讲解铜版画的制作过程。只有碰到喜欢藏书票的爱好者,子安才会把一个黑色大本子捧出来,里面装满了他十几年来收藏的藏书票。

子安已在世界各地收藏了上万枚藏书票 摄影 Sean

从2001年第一次在瑞士日内瓦的旧书店无意间买到第一张藏书票算起,子安已在世界各地收藏了上万枚藏书票。每获得一张方寸小纸片,他都会拿着放大镜仔细把玩,从主题、构图、技法上解读艺术寓意,又翻阅很多资料,考证藏书票的作者和票主之间的故事。用他的话说,“藏书票中的一个符号,一行三字经,一句暗语都是作者和票主之间向后人述说的谜语。”解读那些谜语,是子安收藏过程中获得的快乐。

“我很喜欢奥地利犹太裔版画家芬格斯坦,看他的作品,能体会到他的境遇和内心世界的变化。比如他1938年的‘死亡之舞’系列和‘战争边缘的记录’版画组画,作品里含有他对所处时代的反抗、妥协和无助,有一种世界末日即将降临的惨况。”子安说,在藏书票的方寸之间进行研究和探索,是一种深刻的乐趣。他所著的《西方藏书票》(2009年),《藏书票之爱》(2011年),以及译作《肯特传——肯特与他的藏书票艺术》(2014年),都是收藏乐趣之延伸。

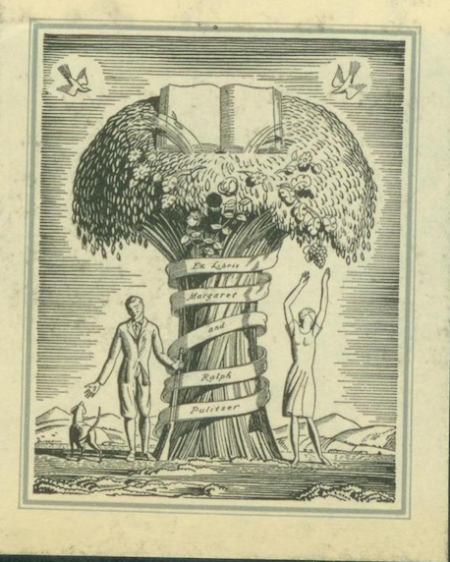

肯特设计的夫妇藏书票-定情的信物?

藏书票里的颠沛人生

在《西方藏书票》一书中,子安将美国版画家洛克威尔·肯特的一句话印在了封底,“藏书票是票主的人生缩影,反映了一个人的生活经历和人生目标。每一枚作品都是票主本人和画家共同合作所产生的私密的化学反应。”

对子安而言,一枚藏书票所具备的不止是艺术性、历史价值和社会文化生活史,也隐含着一段段人生故事,有时这些故事串联起来,就是一个时代的缩影。

以芬格斯坦为例,这位著名版画家一生创作过1500多枚藏书票,大部分都被文人名流所订购。子安藏有一枚萧伯纳的藏书票,是作家80岁时请芬格斯坦设计的“小丑主题”,萧伯纳曾说,“我在很多杂耍表演中不知道扮演了多少次小丑”。子安觉得,作家选择“小丑主题”,乃是一种自嘲,“萧伯纳曾在诗中将镜中的自我看作小丑,在他眼里,镜中的自我仿佛是小丑在人生的各种舞台上扮演的不同角色。”

子安发现,小丑的形象不止一次出现在芬格斯坦的作品中。1936年,芬格斯坦为作曲家斯特拉文斯基设计的一枚藏书票中,也有一位手持吉他、仰望星空的小丑。追寻斯特拉文斯基的经历,子安才意识到芬格斯坦的良苦用心——1920年,毕加索曾以舞美设计和服装设计的身份与斯特拉文斯基合作,将芭蕾舞剧《普尔钦奈拉》搬上舞台,“所以,与其说这是一张斯特拉文斯基的私用藏书票,倒不如说是作曲家答谢好友毕加索的一张纪念之作,是芬格斯坦将毕加索和斯特拉文斯基,甚至将自己的创作风格融合进‘普尔钦奈拉’中的变奏手法。”

作为那个时代最受欢迎的藏书票作者,芬格斯坦为文人名流设计,也为墨索里尼、邓楠遮等纳粹党徒制作书票。子安收藏过芬格斯坦为罗斯福、墨索里尼等人制作的藏书票,常常从作品背后揣摩出芬格斯坦的纠结心态,画家颠沛流离的窘迫、对自我的背叛、对现实的无奈与绝望,都呈现于每一枚藏书票中。子安查询过许多史料,在美国历史学家费尔斯蒂娜的报告中发现了芬格斯坦的名字,历史学家为这位逃亡到米兰的犹太画家写过一段话:“一位似乎被人遗忘,而富有冷峻幽默的表现主义版画家。来到意大利后,他在米兰生活了几年,不久被捕囚禁在费拉蒙蒂-塔斯亚俘虏集中营。1943年在盟军解放集中营时被炮火炸伤,抢救无效去世。”

子安拥有芬格斯坦不同时期的作品。画家早期作品以女人、孩童为主题,透着享受天伦之乐的安详心境,举家逃亡意大利时,有着灾难来临的预感,无奈而辛酸。在反战题材作品受到纳粹封锁之后,芬格斯坦放弃绘画,专注于藏书票的制作,子安认为,“他所做的每张藏书票和贺卡都像日记一样,记录了他的每段人生。

犹太裔版画大师芬格斯坦1936年为戏剧大师斯特拉文斯基制作的藏书票 供图 子安

等待另一次浪潮

最初,子安在留学瑞士和美国时,闲暇时间就逛旧书摊、旧书店,蹲在地摊前翻书,去古董店寻找旧书和藏书票。那些乏人问津的普通藏书票,常常几欧元就能买到手。工作之后,有了积蓄,子安才开始系统地按自己的喜好收集名人和大师作品,尤其喜欢一些冷门而罕见的藏书票。

早期收藏,子安更多是关注艺术价值和主题,并不在乎升值空间,“慢慢深入才知道,西方凡是受过教育、有一定身份地位的人,都会有藏书票,这个数量非常庞大。所以,除非票主是名人,否则价值没那么高。”子安说,藏书票起源于15世纪,在欧洲发展了几百年,20世纪初才兴起藏书票协会。作为私密性极强的冷门收藏,藏书票近年在西方的藏家都以老年人为主,“欧洲很少有新的年轻人加入,这个圈子在不断缩小。”

另一方面,中国上世纪80年代才有藏书票协会,可谓一个新兴的市场。有一种观点认为,中国藏书票的起源跟鲁迅有很密切的关系,鲁迅提倡新兴版画运动,在自己的日记中也多次提及藏书票。但在子安看来,当年藏书票的风潮仅仅局限在鲁迅曾资助的版画家,以及被影响到的学者、作家等人,只是一个很小的圈子,“一直到80年代,中国藏书票协会成立,这中间几乎都是空白。”

跟其他国内藏家相比,子安的优势在于没有研究国外文献时的语言障碍。他专事西方藏书票收藏,作品也多半集中于19世纪末期至20世纪前半叶,从写实、印象派到象征主义作品,印证着藏书票向新古典浪漫主义风格和新艺术风格的发展。他查找大量资料,将自己收藏的藏书票背后的密码一一解开,完成了两本书,又举办个人收藏展,普及藏书票的历史。

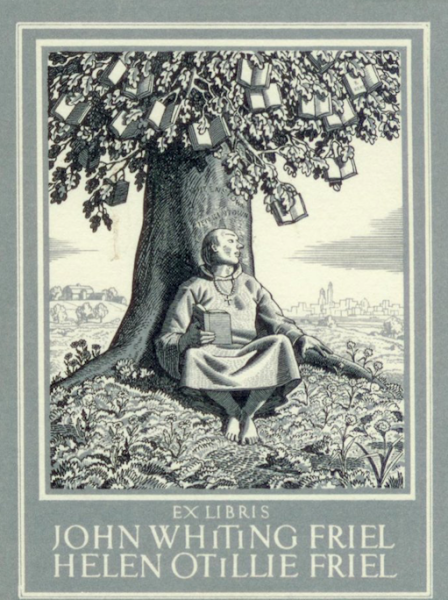

弗雷尔夫妇藏书票,肯特绘,木刻(1953年)

“2008年,我们在世纪坛做了第32届藏书票大会,我感觉藏书票在中国有一个上扬的势头,加上这几年出版社拿藏书票作为一个噱头,都在推动藏书票收藏的风潮。”子安说,从2011年起,他一直在忙碌于一件事,协助藏家马未都购入一批“从质量和数量上都非常罕见的藏书票”。

子安听闻荷兰海牙的一位老藏家打算出手自己“一辈子的收藏”时,找到了马未都,虽然后者从未涉及这项小众而冷门的收藏,却被惊人的数字所打动。马未都赴荷兰与藏家长谈,前后花了差不多三年的时间,终于将这批3.2吨重、多达13万张的藏书票整体运到中国,随之来到中国的,还有老藏家一生收集的一千多本各种语言的藏书票专著。

“这批藏书票,从16世纪的丢勒到今天欧洲版画家的新作品都囊括了。”子安说,光是整理这些藏书票,他们就耗费了半年时间,之后的翻译工作更是漫长而艰巨。马未都在接受央视采访时曾说,这批作品在观复博物馆展出时,“一定会让人震惊”。子安也相信,当这些珍藏分批在北京、上海展出时,必将带动起藏书票在中国的另一次浪潮。(作者 吴丹)

- >>相关新闻

- • 清代中国折扇大发展 有象牙玳瑁等材料

- • 2015吉祥文化金银纪念币将发行

- • 二十四节气邮票即将发行 新一轮贺岁纪念币有看点

- • 《杜鹃花》特种邮票1991年发行 全套8枚

- • 读书雅玩:书签成收藏新宠

- • 价值赶超金银的琥珀价格不断上扬

- • 难忘连环画里的《智取威虎山》

- • 绘画收藏之我见:不要排斥当代作品

- • 第三届中国工艺美术收藏年会在京举行

- • 卵白釉瓷:元代官府的高级定制瓷

- • 陈世五设计藏书票:偶一为之即成精品

- • 国际版画让观众艺术视野更开阔

- • “罗曼·萨斯托夫版画藏书票展”汉沽开展

- • “罗曼·萨斯托夫版画藏书票展”将在汉沽举行

- • 2014第三届广州国际藏书票暨小版画双年展

- • 天津滨海新区举办全国中小学师生藏书票展

- • 2014国际藏书票名家作品展在正观美术馆举办

- • "海韵天风:张家瑞版画•书票•记游作品展"开幕

- • 尤里·博罗罗维茨基版画藏书票展在滨海新区开幕

- • 藏书票:有故事的袖珍版画

- • 融信典当春拍25日开拍 津派书画家作品唱重头戏

- • 组图:天津书协硬笔书法研究会年度工作总结会召开

- • 于栋华博士毕业作品展在天津大学一得轩开幕

- • 天津美协副主席李毅峰:认认真真画传统就是创新

- • 孟宪奎与来访的威海书法家宋绪生到羽园交流

- • 尹玉璞画展在华侨书画院开展 60余幅精品亮相

- • 斯文在焉——路洪明王书峰书画展将在山东高唐举行

- • 于栋华博士毕业作品展将在天津大学一得轩举行

- • 美协“深入生活 扎根人民”主题活动走进大港油田

- • 墨法社会——李孝萱水墨展在三远当代艺术中心开幕

- • 文心诗境——魏云飞山水画展在天津宝坻举行

- • “西青区美术作品展”在天津图书馆开幕

- • 城市画派举行学习习总书记文艺座谈会讲话重要精神

- • 津鹿艺缘—天津美术学院名师精品书画2015迎春展

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0