- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

除了乾隆 还有谁喜欢在书画上放弹幕

其实,历代收藏书画的人,都喜欢在收藏的作品上钤盖图章。如果收藏者恰好又是一个书画家,那么他所钤的印章就会更加考究。《中国书画家印鉴款识》中记载,明代大收藏家项元汴有图章108方,而书画家中,高凤翰有190方。

晚唐张彦远所著的《历代名画记》一书中,记载了最早收藏钤印的人是两晋时的周顗印。只是在唐之前,主要是在古画装裱的背面或者画幅外、卷轴拖尾处签署收藏人、鉴识人姓名。偶尔可能会有一些摹本盖在画幅内的,比如收藏于台北故宫博物院的王羲之《平安何如奉橘三帖》。由于印鉴都不在画幅内,后来的收藏者再次收藏的时候,往往会裁掉前者印鉴部分,换成今人的印章。

唐朝时,鉴藏印已经钤入到书画本幅内。唐时冯承素摹本的王羲之《兰亭序》,正文的前后骑缝处钤有唐中宗的年号“神龙”长方印,而这种做法的最初原因是为了防止鉴藏印鉴部分被不断更换,钤印到画幅内,则无法割换,可以永远流传下来。至于在画上题款,则是南唐后主李煜首开,他当时在所收藏的古画和画院学生所做的画幅上常常会作题款。

北宋时的一些画家,比如崔白、郭熙、李公麟等,也有在画上写上简单款记的习惯。他们一般写的是姓名、岁月等不多几个字,有时会写上图名,他们大多会选择用小字写在边角或山石、树干上等隐晦的地方。比如崔白的《双喜图》,在最右边的树干上会写着“嘉祐辛丑年崔白笔”八字;再如郭熙的《早春图》中,画的左侧中部一个树枝下用小字写着“早春壬子年郭熙画”八字。

至于将制造“弹幕”发扬光大并且固定下来的则是宋徽宗赵佶,几乎在自己的画上无不提款钤印,前人和他人的画上也基本不放过,都要加写题款、钤入书画本幅内。宋徽宗在政治上是一个亡国之君,但是在艺术上却着实是一位天才。没做皇帝之前,赵佶就非常爱好书画,经常与驸马都尉王诜和宗室赵令穰等画家来往。即位后,凭借着君主的权力和地位,用尽各种手段来满足自己艺术上的追求和享乐。徽宗广收天下古物与书画,扩充翰林图画院,并且于崇宁三年(公元1104年)设立画学,将其纳入科举考试之中,用以招揽天下的画家。在他的主导下,皇家御府的书画收藏达到了登峰造极的地步。

一般而言,写在书画、碑帖、书籍前后的题记文字统称为“题跋”。从传世的徽宗“御画”和“御题画”来看,徽宗将画上的题款变作常例,更使其成为画作上应有的一个内容。如。《芙蓉锦鸡图》和《腊梅山禽图》两幅画上,都题有五言绝句诗一首,并题“宣和殿御制并书”一行。至于比较有名的《杏花鹦鹉图》上,在画前提上的诗序占据了画面的一半。

徽宗受到唐朝一些收藏家在古书帖前题写标签以及南唐后主李煜在无款的古画上补充画家和作品名款的影响,在他内府收藏的多个前人画卷前都会写题签,或者在画幅中加写题款。此时徽宗的心态大概是因为已经习惯画中必有题字,看到古人的画面无字觉得有所缺陷,于是就主动替古人补充写上了。

徽宗在补写题款的时候,并不破坏画面的构成。比如在唐韩幹《牧马图》中,骑马人、黑马、白马都面向画面的右侧,徽宗在图左侧书写“韩幹真迹 丁亥御笔”八字,下方印有花押“天”字。这两款字不仅不会妨碍画中人和马的视线,反而与其墨色轻重相对应,为画本身增添了张力,显得更加饱满。

徽宗在前人的画作上题款一般只写画家“某某真迹”,有的会再加写画名,然后是自己的署款或印记。虽然他在自己的绘画上常常会用一半左右的幅面题写诗文长款,但并不会在前代绘画本幅上无节制地题写长款。这主要是因为原画的画面空间本身就有安排,即使有的画幅上存在较大的空白处,那也是画面所需而不可以再填写的。

徽宗虽然开了在古画上补写题款的先例,但由于他本身的艺术造诣比较高,对于题款的画面构成关系有细心的斟酌,再加上其俊秀的书体,因此他在为古画补写题款和钤印时不仅不会损害画面,有时反而会增加美感。徽宗虽然在现实中是一名骄奢淫逸的昏君,但是在面对古画珍宝时,却表现出了异常谨慎的爱惜之意。

但徽宗对于古画的细心却并没有被后来者所体察和继承。靖康之变后,南宋的高宗皇帝赵构也开始在收藏的书法名画内钤印题跋。如欧阳询的《梦奠帖》墨迹,高宗在第一个字“仲”字旁钤“御府法书”印章,而此印的边角处压在了“仲”字上;在末行“随”字旁,也同样钤了这枚印章,也同样压在“随”字上。

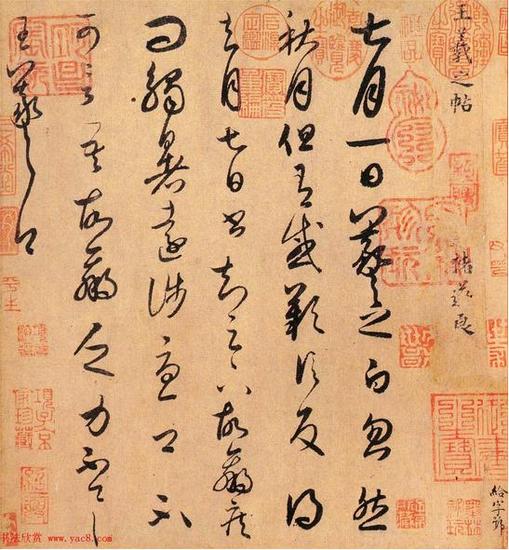

金章宗完颜璟与宋高宗赵构一样,都爱好将鉴藏印钤入到书画本幅内,并不考虑是否会对古书画造成污损。如王羲之《七月一日帖》中,在画幅首行“月一日”三个字旁钤“秘府”葫芦形印;在“羲”字旁钤“内府珍玩”印,印边也已经压到了字上;第五行和第六行之间空白处钤“明昌宝玩”印,印也压在了字上,整个画面看起来不但不协调,而且有碍观瞻。

元文宗图帖睦尔在位仅四年,但古书画上却常见到他的内府鉴藏印记。他的印记十分有特点,尺寸都十分大,几乎是前所未有。比如他的“天暦之宝”印8.5厘米见方,“奎章阁宝”印则更夸张,达到了10.5 厘米见方。在许多名画中,如五代赵幹的《江行初雪图卷》、宋徽宗的《祥龙石图》等,都能看到元文宗的大印。这些大印都印在了并不宽阔的画幅内,艺术感比较低,基本是为了满足皇帝对于艺术品的占有欲。

从传世古书画上的收藏印记来看,明朝的皇帝似乎对古书画并不十分感兴趣。一些曾经传入到明内府的古书画中,仅见到有明洪武内官署典礼纪察司的“典礼纪察司印”出现过。不过,明宫廷内对古书画的不甚留意,却使得民间的私家收藏得以发展,明朝以项元汴最为突出。

项元汴是浙江嘉兴人,其收藏生涯长达50年,收藏的历代书画名迹有上千件。“天籁阁”作为他艺术收藏的堂号,收藏丰富的盛名广传于江南各地。项元汴收藏书法名画的习惯就是在上面钤满鉴藏印章,有时多达数十方,堪称历代私人藏家之冠。

项元汴印章多,且无节制,更加讲不上规则,古书画本幅上的前端、后边,甚至是字里行间、画面之上随处可见。如元赵孟頫《鹊华秋色图》手卷,从前隔水、画幅,到后隔水和拖尾上,一共有属于项元汴的鉴藏印65方,其中22方都钤入到了画面中。

如果说,项元汴倾其资产收藏书画,表现出他对书画的热爱,但另一方面,他如此不顾对古画造成的污损而滥钤其章,则又显示出他对书画审美的严重麻木不仁。他的这种做法遭到了后人的批判,明末清初的姜绍书在《韵石斋笔谈》里就批评项元汴说:“(项元汴)每得名迹,以印钤之,累累满幅,亦是书画一厄。譬如石卫尉以明珠精镠聘得丽人,而虞其他适,则黥面记之,抑且遍黥其体使无完肤,较蒙不洁之西子,更为酷烈矣。”

项元汴的这种做法深深地影响到了后世一些收藏者,最为明显的要属我们所熟悉的乾隆皇帝了,至于乾隆有多么的无节制,您可以去故宫仔细观赏一下。

古人用鉴藏印或者题跋,原本是鉴别书画作品真假的作用,到了徽宗时,则更加注重画面协调,甚至为原本单调的画增加了平衡感。只是,随着后世一些收藏家的个人占有欲越发强烈,在画中钤印和题跋,更加带有宣告“占有权”的意味,完全背离了画作的初衷。(额尔瑾)

- >>相关新闻

- • 清明上河图实为盛世危图 大胆讽谏宋徽宗未接受

- • 故宫应对看石渠宝笈排队难:凭号牌参观

- • 六旬老人痴迷收藏火柴盒贴画:都是时代见证

- • 将《清明上河图》完全归为风俗画有些不妥

- • 写实社会风俗画有极大的历史价值

- • 拍卖市场版画逐年增多 价值回归成拍场新热

- • 上万元小叶紫檀茶台开裂:罪魁祸首竟是空调

- • 觅石、品石、藏石:业余生活的主要乐趣

- • 铜镜并非越古越值钱 春秋战国和汉唐是辉煌时期

- • 烟台一古玩店老板走私象牙获刑15年

- • 百年陈皮赛黄金:陈皮收藏该怎么玩

- • 清明上河图引发故宫跑 评:这也是一种公交心态

- • 《清明上河图》谜团多 原作曾在民间收藏

- • 听课并非成为收藏高手捷径 藏友不可求速成

- • 彩绘木雕博戏俑:朴拙之中见灵奇

- • 国博近藏集粹展诉说国宝回归路

- • 台北故宫南院年底开馆 将展翠玉白菜肉形石

- • 故宫院长单霁翔回应看展览排队过长问题

- • 《清明上河图》哪个版本价值最高

- • “清明上河图”走过的路:历史的画外音

- • 云淡风轻·张金荣国画展在滨海新区乾庄书画院开幕

- • “精学心悟”许敬书法展在鸿德艺术馆开展

- • 京津书画家雅聚津门 公益笔会献爱心助力孝行天下

- • 马树青在中间美术馆呈现“如何画出一幅性感的画”

- • 环太平洋地区艺术交流展开展 天津艺术家到场交流

- • 天津“海津书画院”揭牌 刘千友当选书画院院长

- • 诗文书画融合四人展在智慧山艺术中心开幕

- • 墨韵书香·梁崎、龚望书画展9月22日在圣和轩举办

- • 用实际成果说话—访天津画院院长贾广健

- • 书画艺术薪火相传 陈梅庵三代书画展受关注

- • 贾广健:向人民学习,是艺术家的必修课

- • 约亨·库布里克版画展在泰达当代艺术博物馆开幕

- • 组图:李勇政个展在天津滨海新区展出

- • 追踪大营客之路 天津文化交流采风团从新疆凯旋

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0