- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

藏书票载体式微渐消亡 重拾“初心”道且长?

高权 《夏天的风》

德国 库布里克《Traveling Princess》

俄罗斯 符拉基米尔《Europe And Bull》

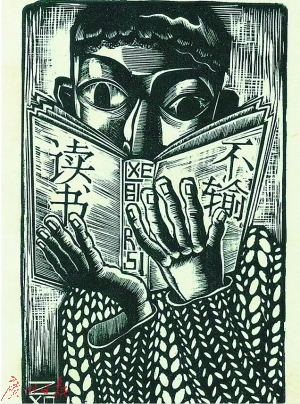

郑星球 《读书不输》

天津美术网讯 第四届广州国际藏书票暨小版画双年展在广州美术学院美术馆拉开帷幕。参与本届国际展评选的艺术家来自50个国家和地区,共1481名。在这个艺术作品普遍换上“巨人症”的年代,“小而美”的藏书票和小版画,让观众感受到久违的“精微文化”的温度;但同时,令不少藏书票的粉丝有些担心的是:当藏书票的载体——纸质书日益衰落的今天,藏书票的未来又将何去何从?它会不会完全被小版画取代,乃至消失呢?

藏书票:翩跹的“书上蝴蝶”

5厘米至10厘米见方,精致的图案配上藏书人的姓名、别号、书斋号等,张贴在书的扉页,这种正方形小版画就是藏书票。藏书票是为藏书的私人或者机构制作的小型艺术品,作为书籍持有人的标记,作品中一般包含拉丁文“Ex-Libris”和票主姓名,意思是“某某人的藏书”,贴在书的封面内右上角或正中央,或者贴在扉页上。通常使用版画技法来制作。

藏书票起源于欧洲的文艺复兴时期。目前所知最早的一张藏书票为木刻作品,制作年份大约是1450年,德国人卡纳班斯伯格所有。画的是一只刺猖嘴里衔一枝野花,脚踩落叶,并写着一行德文“慎防刺猖随时一吻”,意思是,未经许可,请勿私自翻阅。

藏书票大约在20世纪初传入中国,开始为一小部分文化精英所了解和喜爱。鲁迅、叶灵凤、郁达夫、李桦等文化名人都曾是藏书票的积极倡导者和收藏者。广州美术学院美术馆副馆长胡斌表示,在功用上,藏书票类似中国传统的藏书印,但又远比藏书印丰富。在媒介形式上,藏书票以版画为主,但是它又不是独立的版画创作。而在当代,随着技术的发展以及材料的多元化,手绘、电脑制作等也参与其中。在这次广州国际藏书票暨小版画双年展中,观众可以清晰地看到藏书票在当今世界的发展状貌。动植物、地域风情、历史人物故事与遗迹以及各种富有想象力的魔幻场景都成为藏书票表达的主要内容,而在技法和表达形式上也变得丰富。

因为尺幅的限制,藏书票的制作都非常的细腻讲究,让我们在一个艺术快餐化的时代体会到长期存在于我们的传统之中、却被我们所忽视的“精微文化”的温度。这也是此次展览特意将藏书票和小版画并列展出的原因。希望由此构成一个别具一格的、区别于那些艺术创作越来越大、患有“艺术惯性巨人症”的双年展。“我想,以此重建一种与精微文化的亲密关系,正是拥有‘纸上宝石’、‘书上蝴蝶’和‘版画珍珠’美誉的藏书票以及同样精巧的小版画所带给我们的深切体悟。”胡斌表示。

走向收藏化的藏书票正在丧失收藏性?

在展览以及随之展开的研讨会上,却也不时有人提出疑惑:藏书票看上去就是版画的缩小版,那么藏书票和小版画究竟是不是一回事?

如果说在诞生之初,藏书票因为具有“书卷气”而和小版画之间天然地划出了一条界线,那么在纸质书籍日渐萎缩,藏书票也因此和书籍变得越来越疏离的当下,这条本来存在的界限似乎变得模糊不清。

在一位藏书票创作者谈了自己制作的以56个民族和京剧为主题的藏书票的体会之后,来自英国的前西英格兰皇家学院的彼得·福特在研讨会上直言不讳地提出了他的困惑:“为什么要把它制作成藏书票而不是小版画?”在过去的十年里,福特一直是英国国际小版画展的组织者,英国的国际小版画展也吸引着世界各地的艺术家拿自己的作品去参展,包括中国的艺术家。在策展过程中,小版画和藏书票的关系一直困扰他。他感觉藏书票和书之间的关系越来越弱了,以至于他开始担心,藏书票在未来会不会完全被小版画取代?

在这次展览的前几天,展览现场的二楼短期陈列了一个特展,专门展出中国早期的藏书票。人们不难发现,越是早期的藏书票,和书的关系就越是密切。也正因此,这个“展中展”给中国艺术研究院博士杨灿伟以极深刻的印象。“和这些先辈们做藏书票时候的心态和立场似乎不太一样,现在的藏书票艺术家更多的是从艺术性、从形式语言上去考虑他们的作品,而忽略了藏书票的本质应该和书有关。这个早期的展览让我看到了先辈在藏书票创作中所做的努力。”

中国美协藏书票研究会常务副主席沈延祥曾经是当年藏书票研究会的核心组织者李桦的学生。他告诉记者,当年藏书票研究会的这几位老先生,不仅设计藏书票,同时也都是爱读书的人。李桦先生流传到今天的藏书票,上面没有签名,因为它完全是实用功能。现在的藏书票流行签名、编号,因为它需要流通,收藏功能变得更重要了。

当代藏书票重视题签,从某种意义上标志着藏书票褪去实用功能走向收藏化、商业化。而这其中又存在着一个悖论:走向收藏化的道路上,藏书票正在丧失收藏性。藏书票的实用性,使它天然具有私密化情感交流的特点。它是浓缩文化信息的微小载体,需要收藏者潜心解读埋伏于画面内的暗号。从方寸之间理出文学,历史,或是版画艺术本身的线索,亦或考证票主的生平,探究作者的艺术追求,挖掘书票背后的故事等,完成饶有趣味的“探密”式审美旅程。而当藏书票不再被读书人使用,不再被读书人注入真实的情感,它也就丢掉了自己最宝贵的东西。“以签名论真伪,以名气论英雄,以技法论价值”这些僵硬的标杆,不仅无法衡量出真实的藏书票之美,即便只是期待其成为一条通往收藏的捷径,也注定是一条南辕北辙的道路。

藏书票“虽小又好”

在实用性和收藏性间找到平衡

但即使在当代,仍旧有很多学者保持着参与藏书票设计的习惯,比如北大的陈平原教授。

陈平原这样描述自己和藏书票之间的关系:“我既不是画家,也不是艺术史家,我只是个喜欢图像的读书人。我的‘读图’更多地倾向于‘自娱’或‘证史’。我固执地认为,在所有艺术形式中,版画与书籍的关系最为密切。因此,所有读书人,爱屋及乌,必定天生地亲近版画以及作为其分支的藏书票。今日的版画及藏书票,其实早已走出书籍附庸,成为一种专门的艺术形式,有自己独特的发展路径。可是,我还是希望它不忘初心,‘常回家看看’——那里有更为广袤的沃土,也有更为庞大的受众。”

在陈平原看来,“重返书斋,与爱书人、读书人亲密交谈”也是藏书票创作给予当代艺术家的重要启示。“这里的‘书’,代表人类的整体知识,混沌芜杂但大气。随着高等教育的普及,众多受过严格专业训练的文学艺术家,往往技巧娴熟,但元气氤氲不足。这与学院教育中突出技术性,而相对忽略人文性有关。当下中国,综合大学的问题在于缺少合格的艺术教育,而美术学院则必须直面眼光狭隘的局限。在人文教育中凸显审美趣味的培养,让‘美术’重新获得人文的视野与境界。在这个意义上,以书为媒,让艺术与人文相互穿越,走出各自的藩篱,我以为必要且可能。”

陈平原相信,一旦找回“初心”,藏书票便不会消亡。而它所吸引的人群,也会从现在的艺术爱好者,拓展到更为广泛的“爱书人”。

“这其实也是藏书票与小版画的形式决定的——面积小、境界深,更适合于书斋把玩,而不仅是在展览馆陈列。这让我想起汪曾祺小说的接受史——上世纪八十年代,习惯于呼唤史诗的文学批评界,面对如此精致的作品,感叹‘虽好又小,虽小又好’。在作家,那是有意的追求——‘我对一切伟大的东西总有点格格不入’(《泰山片石》);在读者,则必须逐渐适应——精致与灵性,同样是一种不可多得的美。以小博大,以有限写无限,纳须弥于芥子,这本是中国诗、中国画的共同特点,也是藏书票与小版画成功的奥秘所在。”陈平原说。

和陈平原一样相信藏书票不会消亡的还有沈延祥。每年,沈延祥都会参加国际藏书票大会,发现来参加这个会议的人,虽然职业不同,但都是读书人。而且,他们似乎在藏书票的收藏性和实用性当中寻找到了一种平衡。

“美国藏书票协会主席就给我看过他的收藏:请一个艺术家做藏书票,印100张比较大的,用来供欣赏把玩,和别人交换;同样的图案再印一个更小一些的,数量更多,以使用为目的。很多藏书票艺术家也是如此。我认识的一位德国艺术家也是专门制作比较大的藏书票进行交换,但他也会设计非常小的藏书票,用现在的技术印了1000张、2000张,贴在自己的藏书上。据我的观察,越是优秀的艺术家,做出来的藏书票,无论是用来交换、收藏还是使用,它的内容和书的关联度也越高。至少有百分之八十的藏书票依旧如此。”沈延祥说。

破解背后的文化密码是最大乐趣

因为早期藏书票和票主有着密切的关联,所以早期藏书票很像是来自世界各地的微型文化驿站,经由它们而产生与当下知识世界以及过往历史韵事的幽深勾连,正是藏书票收藏的最大乐趣。

本次展览的策展人、广州美术学院版画系教授郑星球近期偶然收藏到一个芬格斯坦的藏书票。芬格斯坦是奥地利犹太裔版画家,在上世纪初的欧美已小有名气,各界名士都争先请他为自己制作藏书票,其中不乏音乐巨匠理查·施特劳斯、美国总统罗斯福、戏剧大师萧伯纳、作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基等。而郑星球所收藏到的是芬根斯坦为著名诗人邓南遮做的藏书票。芬根斯坦是犹太裔,而邓南遮是著名的诗人,同时也是墨索里尼的拥护者。他们是怎么认识的?芬根斯坦又为何愿意给邓南遮做藏书票?而在邓南遮世的那一年,墨索里尼又委托芬根斯坦制作了一枚藏书票,这里面又隐藏着怎样的线索?为了搞明白来龙去脉,郑星球查阅了大量资料。

然后他终于理清了这背后的故事:1924年,邓南遮辞去所有政府职务,和家人在与世隔绝的加尔达湖边过着深居简出的生活。而1936年,芬格斯坦恰好也来到意大利米兰隐居,二人的住处仅有百余公里的路程。于是有人便引荐芬格斯坦为邓南遮制作藏书票。在加尔达湖边隐居的这段岁月,邓南遮一直在深刻反省自己的人生。在1935年的遗作《密书》中,我们可以看到他对自己一生的忏悔:“目睹这惨淡而又痛苦的一生,我真想抹去自己曾有过的那些经历——如今想起来真令人毛骨悚然——真想抹去加布里埃尔·邓南遮这样一个人的存在,抹去这样一个文艺家和英雄的存在。”

芬格斯坦想必很好地领悟了邓南遮在这段时间的心境。他为他制作的藏书票中,邓南遮仿佛又回到了青年时代,而他不再同政治有任何的瓜葛,而是坐在加尔达湖畔的山坡,在无花果树下,弹着竖琴,唱着诗歌。

在这张小小的藏书票里面,包含着动荡的历史,以及两个艺术家的心路历程,人生轨迹、命运纠葛,以及内心最深沉的感悟。破解藏书票背后如此复杂的文化密码,在郑星球看来,便是着收集藏书票的最大乐趣。(记者 金叶)

- • 津门画坛名家走进武清 点评九月油画第四届作品展

- • “东方美”和“世界语”—程亚杰油画作品欣赏

- • “靓涌轩杯”少长咸集名家书画展12月9日在津开幕

- • 文化协同共画发展-京津冀名家邀请展在津开幕

- • 红色记忆—张耀来艺术文献巡回展12月6日亮相江西

- • 迎香港回归20周年津门名家书画展在香港荣宝斋开展

- • 华克齐:德育大车——追忆张德育先生

- • 传承与创新并举 天津美院剪纸艺术结业展精彩纷呈

- • 陌上花开—崔燕萍国画艺术展12月15日将在上海举办

- • 天性至情 回归本真——赏读崔燕萍的作品

- • 醉花东篱 彩墨溢香——崔燕萍花鸟画作赏析

- • 特写:天津书画名家、诗人送文化到冰洁庄园

- • 组图:东丽区第二届优秀书画作品展暨笔会活动举行

- • 心明如镜 手捻花枝说——女画家王艾筠自述

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0