- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

唐卡:好的画师越来越少了,传承难啊

天津美术网讯 格桑达娃36岁了,对一位唐卡画师来说,正处在创作生涯的高峰,却也不得不接受某些病痛的干扰。由于画唐卡时必须离画布很近,不免受到矿物质颜料的刺激,日久生疾,他的眼睛已动过好几次手术。这可以说是唐卡画师的“职业病”。

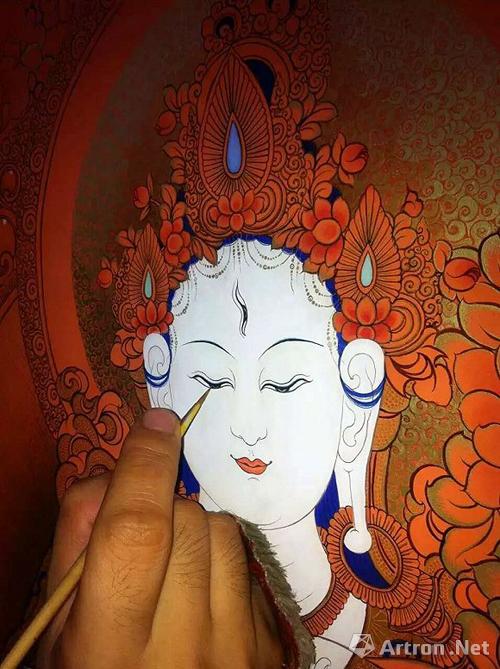

格桑达娃绘制唐卡

见到格桑时,他穿着传统藏服站在展厅中央,正观看两位喇嘛制作一幅色彩斑斓的坛城。两位师傅是专门从藏区寺庙请来的,这次在北京民族文化宫举办唐卡展,格桑费了许多心力。这些天,他的朋友圈也一直在“直播”坛城的进展:从展出第一天开始制作,每天花六七个小时,到第六天才宣告完成。

现场的坛城

坛城,也叫“曼荼罗”,藏传佛教里佛和菩萨的“家”,于此处他们证悟,获得真理,如圆轮一般圆满无缺。在藏区,制作坛城是一项庄重的仪式,只出现在节日或发生重大事件时。制作坛城的师傅也都是在寺庙修习佛法的僧侣。对格桑来说,这是他第一次在北京举办这么大规模的唐卡画展,意义自然非凡。

绿度母坛城,许多坛城也是以唐卡绘画形式表现的

“同时看到八十多幅唐卡精品,不要说在北京,就是在家乡也很难。”格桑说。

出家为僧,十年苦学

热贡吾屯下寺

格桑达娃的家乡在美丽的青海热贡,那里是画师眼中的“唐卡之乡”。格桑出生的吾屯下村,有数百年的绘画传统,几乎每家每户都有唐卡画师。村中男子有许多八九岁就开始跟随父辈学习唐卡。格桑是其中一个。

格桑的父亲就是画唐卡的。七岁,格桑在家中第一次拿起画笔,和他一起学习的还有哥哥。那时,吾屯下村没有现代化的学校,藏人唯一的教育机会就是到寺庙去。等兄弟俩都长大些,难题就来了:格桑和哥哥,究竟哪一个留在家中帮活,哪一个继续学习呢?爸爸对格桑说,还是你去吧,于是格桑被送去了当地的吾屯下寺。那年,格桑十一岁。在寺庙,格桑出家为僧,继续学习画唐卡,一学就是十年。

“唐卡不只是绘画艺术,它的理论很深。更重要的是学理论,学佛法。”格桑说。对藏人而言,每幅唐卡都是佛菩萨神圣的化身,不懂佛法的画师是画不出唐卡的。

大成就者彩唐(局部)

大威德金刚黑唐(局部)

吉祥喜金刚(局部),蕴含了悲与智双具的觉悟。智慧让人洞悉自我执迷的妄想,慈悲就是将极大法喜分享予他人。

格桑在寺庙拜过好几位老师,最重要的一位是夏吾太。打开格桑的朋友圈,最顶端的封面照片正是这位老师。格桑拜师时,夏吾太已经年逾六旬。在热贡,夏吾太和其他三位画师被尊为“唐卡四大天王”,夏吾太也是文革后,仅存的几位唐卡大师之一。

但格桑学画时年纪尚幼,不懂得这门艺术的意义,只是觉得老师为什么要求那么严格。“很辛苦啊!”格桑发出这样的感叹。在他的记忆里,每天学习都是从早上五点开始,每天之初并非学画,而是学理论。首先,“背经”。“背经”和寺庙里喇嘛念经还不一样,必须刻进心里,每天早上背一两章,一年下来就是四五百章。然后,是“传承”。所谓传承,主要是由老师传《大藏经》。从释迦牟尼到十八罗汉,再到今日万千信徒,佛法如何延续?正是依靠传承。

如今格桑回头看,觉得这些训练都是必须的。十一、二岁正是记性最好的年纪,尽管背经有很多地方还无法理解,但很容易把内容记住。等到十八、九岁画唐卡时,每尊佛和菩萨用什么手势,持什么法器,就烂熟于心了。

因为藏人长期过着四处迁徙的高原生活,一直把便于携带的唐卡当作佛菩萨的替代物,画师在绘制时就必须遵照严格的传统。很多传统是唐卡诞生初期就定下来的,比如唐卡佛像的度量(身体各部分比例)、手印(佛像的手势)、所持物。不同的佛像具有不同的特点,一个地方错了,佛就不是那个佛了。

白度母彩唐(局部),右手膝前结施愿印,左手当胸以三宝印捻乌巴拉花,双足结金刚跏趺坐。因双手和双足各生一眼,脸上有三眼,又称“七眼佛母”。

绿度母彩唐(局部),右手持乌巴拉花(蓝莲花),向外置于膝前,掌心向外,作施愿印,左手亦拈支盛开着的乌巴拉花,置于胸前作三宝印

《度量经》,是学唐卡必经之径。这本古书完整地规定了所有佛、菩萨、密修本尊的身体比例。在画师眼中,只有佛、菩萨的身体才能达到如此完美的比例,人无法企及。但唐卡又并非因此而缺少了变化。唐卡所描绘的佛、菩萨等多达639尊。它们又有各自的变身,如此演化,画师必须掌握上千尊佛、菩萨的度量。

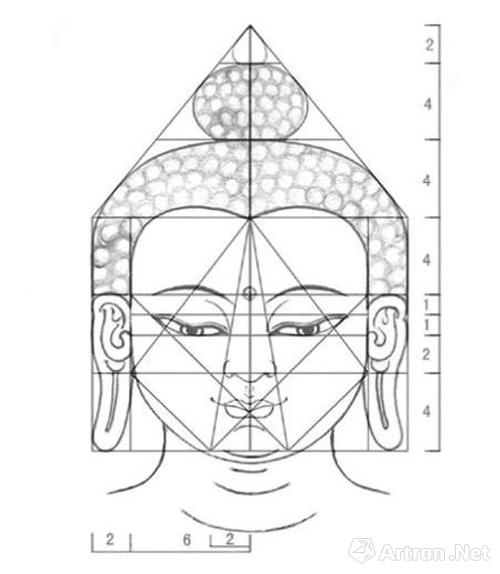

唐卡白描图中的佛陀头部度量图

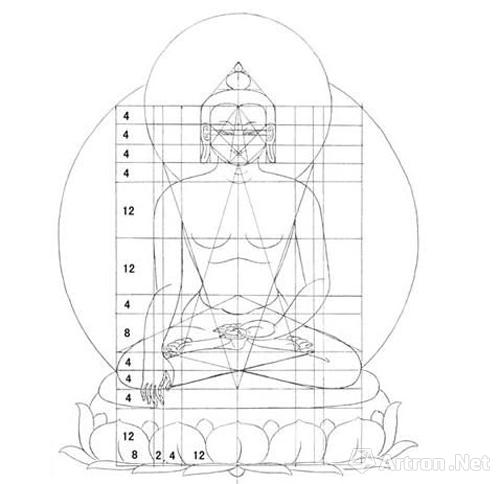

唐卡白描图中的佛陀全身度量图

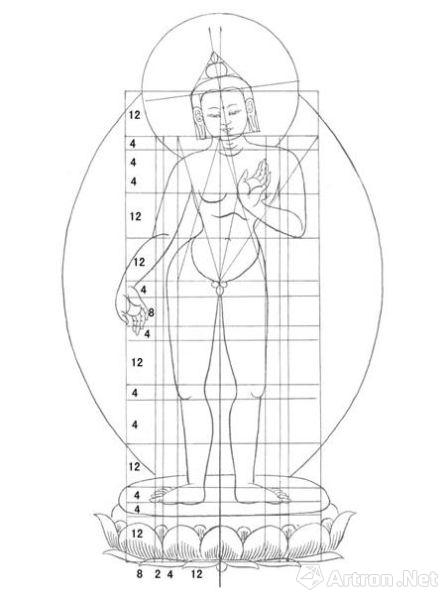

唐卡白描图中的佛陀站像度量图

把这些都熟练地掌握需要多长时间?格桑11岁正式入寺学习,出师是在20岁。

最初,像格桑这样在吾屯下寺学唐卡的孩子有十几个。但好些没有坚持下来。“寺庙的艰苦不是一般的。除了学唐卡,你要给老师做饭,洗衣服,给寺庙扫地,年纪小也是要做的。”格桑说。

一天下来,做完杂务,最后是睡前念《心经》《心咒》。现在每天早起,格桑仍保持着这些习惯。磕一百个头,念经,然后再画唐卡。

南亚游历,美国教学

20岁出师时,格桑和自己的家人参加寺庙修建工程,已经绘制过很多壁画和唐卡。他当然可以一直待在热贡,这个藏人口中的“金色谷地”。但年轻的格桑想,自己画的唐卡从来都是从书上看来的,为什么不亲自到佛的家乡去看一看?

“我讲你的故事,我就要了解你。去佛去过的地方,去他讲佛法的地方,他成佛的地方,他涅槃的地方。”格桑说。就这样,他只身一人开始在南亚的游历,一去就是三年。

尼泊尔,释迦牟尼出生之地。印度,佛教兴起的国度。格桑达娃在这些圣地中间,从保留下来的壁画和雕塑里,感受到佛自古以来的魅力。他感受到古代工匠精湛的技法和虔诚的心。

但参拜的路走的非常艰难。水土不服是一个问题,饮食、住宿也是一个问题,交通更是一个问题。“很多寺庙都在深山里,要走很远的山路。”格桑回忆道。大部分时候,他必须徒步前行。而天气总是多变的,有些月份暴雨连连,有些月份则非常干旱。

格桑那口流利的英语是从哪儿得来的呢?这源于一次奇妙的相遇。说来也巧,格桑游历期间,一支美国的研究队伍也正在南亚考察。纯属偶然地,格桑达娃和他们有了交谈,并成为朋友。受他们的邀请,格桑达娃最终飞往美国,开始在哥伦比亚大学的教学经历。

格桑说,唐卡在国外的受欢迎程度比国内高,有更多外国人热爱唐卡,愿意了解唐卡文化。如今,格桑有70%的客户都还是来自国外的。而在格桑后来开办画院的香格里拉,画师一半的唐卡由外国人购买,是个普遍现象。在美国待了两年,格桑一度想过留下。

“看唐卡应该像看书一样的。”格桑说。唐卡里边有太多好的文化,好的故事,但国内没有足够多的人愿意了解。站在每幅唐卡面前,格桑都可以讲上半小时。而每逢藏历节日或是自己的唐卡新作完成,格桑都会在朋友圈里仔细介绍它们背后的精神内涵。

有一张六道轮回图的配文是这样的:在八大热地狱中投生的众生,受着各式各样的大苦。在这些热狱里,众生会相互砍杀,但却不死去,只能经年累月地忍受不断地被杀害之痛苦,完全无法出离……在一张描绘尸陀林主(藏传佛教中的“墓葬主”)的唐卡照片后边,格桑写下几句来自《佛子行》的经文:长伴亲友各分离,勤积之财留后世,识客终离身客店,舍弃今世佛子行。

六道轮回图。佛教认为,世间众生因造作善不善诸业而有业报,此业报有六个去处,被称为六道。六道是佛根据业报身所受福报大小划分的。分别为:天道(化生)、人道、畜生道、阿修罗道、饿鬼道、地狱道(化生)。

尸陀林主彩唐(局部),为掌管尸陀林之神,所保护与掌管之地有八大寒林作为弃尸的处所。尸陀林主向人们展示人的最后结果,不过是一架白骨,启悟人们放弃对恒常的执着,找寻智慧寻求解脱大乐。

对于格桑这样的唐卡画师来说,唐卡不只是绘画。最重要的是,它和自己的信仰是统一的。在这个意义上,格桑坚持自己是一个传统的唐卡画师,尽管他画的是当代唐卡。“风格”可以变,但精神信仰不行。用机器印刷的唐卡,粗制滥造的唐卡是真正的唐卡吗?不是。唐卡必须慢慢画。画,就是一种修行。

千年传承,任重道远

格桑在唐卡面前

如果按西藏学术界的说法,是法王松赞干布用自己的鼻血绘制了第一幅唐卡——吉祥天母女神像,算来至今也有1400多年历史。但格桑说,唐卡历史比这个要早。西藏以前有本土宗教苯教,唐卡是从那里来的。

谈起唐卡的传承,格桑达娃则显得有些着急。格桑是“唐卡非物质文化遗产传承人”,他不希望看到唐卡走向没落。但现在,好的画师是越来越少了。“传承难啊!”格桑说。

唐卡的绘制过程非常复杂。绷制画布,打磨,素描底稿,上色晕染,铺金和勾金线,开眼,装裱。一幅平常尺幅的唐卡,一位画师要花半年左右的时间才能完成。这样的唐卡是个什么价?一两万。贵吗?格桑觉得,不贵。颜料都是山上的矿物质,由画师自己研磨。金色也都是纯金,技术都是手工的,典型的“慢工出细活”。没有诚心,没有智慧,学不下来。

唐卡使用矿物颜料和植物萃取的天然颜料。矿物质颜料是从晶体矿石提炼出来的天然结晶矿物,可使画面产生光泽

唐卡画师在研磨金色颜料

还有更重要的原因。这些年,藏区的现代化教育是搞上去了,有了小学、中学,好的学生还可以上大学,但到哪里去学唐卡呢?过去,唐卡和其它知识都是在寺庙里传承的。现在这个路子行不通了。

2007年,格桑来到云南香格里拉,在那里开办了一所唐卡画院。2014年,格桑的北京唐卡画院也办了起来。慕名前来画院学习的人的确多。格桑还记下了这样的一幕:今年8月份,一位满头白发的英国老人专程到香格里拉来学唐卡。这位老人说,学唐卡是他来中国旅游的梦想。

到目前为止,格桑在画院收过的弟子不少。但在他看来,这种画院模式仍然不是唐卡传承的最终之道。有人喜欢唐卡,爱唐卡的人物生动,色彩鲜艳,有人喜欢其中的故事传说。但他们来画院学习,也就是学上几个月。关键是,真正学唐卡,“要长期学”。像格桑自己这样一学就是十年的人,现在少之又少。

从去年开始,格桑就有了想法,要开办一所唐卡学校,把唐卡学习、藏文化学习和现代文化知识的学习合为一体。但现在,这一切还只是个想法。另一方面,要把唐卡传承下去,先把藏文化传播出去,这也非常重要。格桑决定从美国回到国内,其实就是抱着这样的心思。

北京的展览为时七天,格桑坚持每天都到民族文化宫来,亲自迎接来客。但采访当天,在偌大的展厅,在那些富丽的唐卡中间,参观者却显得寥寥。

2014年香港佳士得秋季拍卖会上,一幅明代唐卡以3.48亿港币成交,这也是唐卡拍品首次突破亿元。可要到什么时候,那些热爱唐卡的民众,才会如愿涌现呢?(冯睿)

- • 组图:东丽区第二届优秀书画作品展暨笔会活动举行

- • 心明如镜 手捻花枝说——女画家王艾筠自述

- • 清远出尘 格高品正—品读青年画家井卫强其人其画

- • 组图:“津皖有约”回津汇报亮相6号院广受好评

- • 余明善百年诞辰书法展12月6日在天津图书馆开幕

- • 南开大学天津校友会书法协会成立 唐曼清任会长

- • 九月·十年 九月艺术沙龙第四届油画展在武清开展

- • 书法家崔希鹏收徒陈罡旭 拜师仪式在金禧园举行

- • 组图:著名工笔人物画家李新禹喜收赵鹏为徒

- • 组图:著名书法家李颖逊新收四名新弟子

- • 凝固历史瞬间—姜中立油画《红军医生龙思泉》浅评

- • 孙其峰的艺术人生-传道授业,有教无类

- • 天津文联五年工作综述:牢记庄严使命 勇于开拓创新

- • 八千里路云和月—津门名家书画展将在香港举行

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0