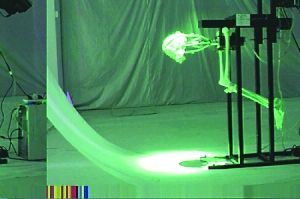

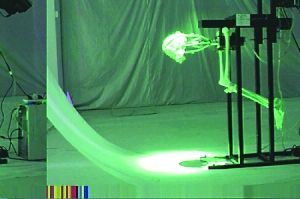

《我要下跪》 卓凡 2011年 摄影/陈文杰

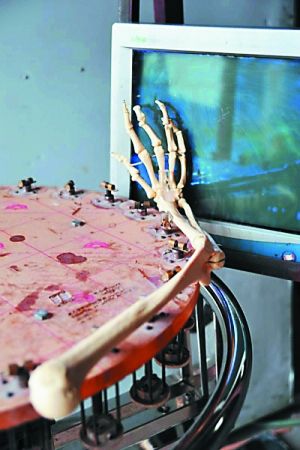

《我要下跪》 卓凡 2011年 摄影/陈文杰  《我要推开》 卓凡 2011年

《我要推开》 卓凡 2011年 摄影/陈文杰

数字技术、生物工程的迅速发展促成生物艺术的兴起。受国际新兴艺术潮流的影响,国内也出现了一些有关生物艺术、生理实验的展览和艺术家。

在上周举行的“对角线——华南师范大学美术学院研究生当代艺术展”暨“江衡创作奖学金”颁奖仪式之后,广州美术学院艺术与人文学院副教授胡斌在华南师范大学做了题为“生物、身体实验与当代艺术新趋势”学术讲座,为观众梳理这些借用生理科学技术,却区别于科学研究的当代艺术创作。

科学技术对于艺术的发展有着重要的影响,历史上,解剖学、摄影术与艺术的关系已经被反复讨论过。而对于当代艺术来说,一个新的课题就是,数字技术所带来的观念与语言的变革,以及我们如何来评判这种新的技术环境底下的艺术。因此,胡斌所选择的话题是一个可能还未引起足够重视的领域——生物艺术(Bio Art)中的生理研究。

生物艺术:艺术家创造新物种的梦想?

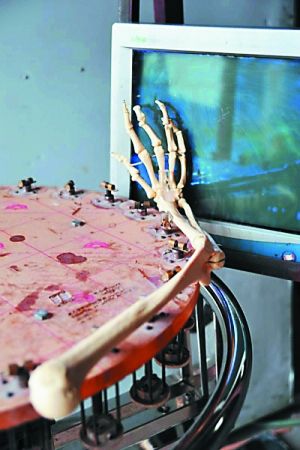

2011年8月,在广州53美术馆举行过一次让观众印象深刻的展览——《数字复制时代的“人·工·装·置”——卓凡作品展》。

在那次展览中,艺术家卓凡把现成品、已经成型的雕塑、可运动的机械零件、动力机装配起来,还从自己身体的血液中抽取干细胞放入模仿制作的骨骼中,赋予作品与自己之间以某种神秘的联系,这让作品看起来很像科学实验,又有种神性色彩。这些作品还不能被称为严格意义上的生物艺术,但已经涉及了生理研究。

事实上,“生物艺术”(Bio Art)这个新名词出现至今不到15年。1997年,美国当代艺术家爱德瓦多·卡茨在设计探索性作品《时间胶囊》时,才为这种艺术新形式取了名字。

伴随着生物技术的进步,人类逐渐掌握改变生物形式的能力,而艺术家在尝试媒介与语言的时候,也将目光投向了这种能力——促进细胞变异和人工培养,组织培养、克隆和转基因技术等,已经成为了生物艺术的重要工具。

在国外,生物艺术这一新兴艺术正在逐渐成为热点,不少艺术家从事这一方面的创作。

2000年初,爱德瓦多·卡茨在法国艺术家路易·贝克的牵线搭桥下,与法国国立农业研究学院的实验室合作,运用复杂的手段成功地培育了有史以来第一只转基因兔子阿尔巴。它体内有从水母中提取的荧光基因,白天看起来只是一只普通的白兔,到了晚上却能在黑暗中发出绿色的荧光。

阿尔巴的诞生引发了社会的巨大震动。这是人类有史以来首次有计划地制造了一个动物,而不仅仅是改变生物的生存环境促使它变异。

后来,卡茨又与一些艺术家合作,推出了系列生物制造计划《第八天》。西方神话传说中上帝用七天完成了造世,而《第八天》自然意味着艺术家想要接管上帝的职能,通过克隆和其他生物技术,创造生命。

在中国,2007年艺术家李山和张平杰在农业专家的帮助下,展示了他们利用转基因技术进行一个名为“南瓜计划”的项目。他们创造出了一种可以自身繁殖的新南瓜,实现了艺术家创造新物种的梦想。

生物艺术的出现,使艺术品不再是静止的陈设,一种全新的艺术样式诞生了。它有别于之前的任何艺术风格和流派,拥有着独一无二的艺术表达和更加宽阔的创作空间。然而,也伴随着前所未有的疑问。这些疑问包括但不仅限于:人与自然、机械的界限,人类个体身份如何界定?转基因类人生物的生命权如何评判?

生命的界限究竟有多远?

胡斌在讲座中介绍说,这些年,国内也出现了一些涉及生物艺术和生理研究的展览。如中国美术馆主办、张尕策划的“国际新媒体艺术三年展”。

2008年以“合成时代”为题,揭示在新物质性和新现实的问题情境下,人与机器、生命与非生命之间的紧张关系以及由此激发的力量和新的讨论。展览邀请了该领域最重要的实践者之一思迪拉克参展,他带来了六条腿的自控交互式行走机器人。

2011年以“延展生命”为题,探讨在人类生存环境遭遇全球性挑战的情形下,人与自然的命运问题以及生态技术所带来的有关生命的新解读,并对现代性所导致的生态危机和主体性偏执提出质疑,希望重塑生物多样化、物种共生的生态理念。

生物艺术领域的多个先锋人物的作品在此次展览上呈现,如爱德华多·卡克的通过转基因工程将牵牛花和艺术家本身结合的植物,奥隆·卡茨、爱珥奈特·朱尔的包括生物标本、生物反应器在内的组织培养与艺术项目“诺亚方舟”等。

同年,中央美术学院美术馆主办的“首届CAFAM泛主题展:超有机/一个独特研究视角和实验”,讨论了一系列超越身体、机器等所谓有机、无机界限的现象。以人类基因作画的艺术家凯文·卡拉克也在参展之列。

2013年,台中市的国立台湾美术馆,主办了“超级关系——2013国际科技艺术展”,以不同媒体和新形式“探讨物质与精神之间、现实与虚拟之间的超级关系”。

除了展出思迪拉克的以自身软骨组织在手臂培植耳朵的名作《手臂上的耳朵》,还有不少跟生理研究有关的作品,比如探索器官移植以及生与死之间的脆弱暧昧界线的《身体是一个辽阔的空间》(佩塔·克兰希、海伦·皮诺),将拟人化的脸孔与混种生物形体相结合的《衍练》(黄赞伦),将马的血清及免疫蛋白注入自己体内以获得类似马的生理特性的《愿马儿与我同在》(玛莉咏·拉瓦勒-尚泰),此外还有一些探索生理活动与数位图像、音乐关联的作品。

对于生物技术、生理实验越来越成为一种当代艺术工作方法的趋势,胡斌认为:“生物艺术使得有关生命界限的讨论被更尖锐地提示出来,这里面有质疑,也有怀着积极态度的为‘新生命’寻求对等地位的呼声。有些中国艺术家也加入到了相关的研究和讨论之中。比如参加了两次国际新媒体艺术三年展的吴珏辉,参加了‘超有机’展览的冯峰、陆扬等。我本人在2011年也策划了一个‘异体·异在——生理实验当代艺术专题展’,邀请曹晖、卓凡、李剑锋、黄一山、宗宁、陆扬等六位艺术家参展。我讨论的是不同媒材形式对于身体内部机能的研究,切入的角度是‘身体’,而不是生物艺术的概念,当然,其中有的作品属于生物艺术的范畴。”

一种艺术生理实验的小气候已经形成

在当代艺术中,“身体”这个词并不新鲜,但大部分作品关注的是社会环境与意识形态对个体的约束以及个体的纠结,可是在某些艺术家那里,他们如同生理学家一样对动植物及人的生命机能进行剖析、探测和实验,他们以一种近似科学研究的方式来呈现生命体的结构、变化及与外界的关联,在那些异样的、非常规的或者病变的实验操作中透射的是艺术家自身体验和社会感知的心理图景。

卓凡在广州53美术馆做个展的时候曾与信息时报记者有过一次对话,当时他说:“我小时候在医院大院里长大,医院是生与死的界点、病与健康的界点……小时候我也经常在医院看到断肢再植、假肢安装,这些材料本身是无生命的,但是它们植入人体之后,就变成了生命体的一部分。我看到这样一种机械外在物质对人体的入侵,感觉到生命与无生命之间的微妙界限。”

那次展览的策展人也是胡斌。不仅在卓凡身上,也在“生理实验”当代艺术专题展中的其他参展艺术家身上,胡斌都发现了对生命体原本属性的强烈关注。

在讲座中,他列举了大量进行类似工作的艺术家,如长期涉足身体话题的艺术家冯峰,透过身体来获得对于世界的认识。

“他凭借对身体各个部位的极具视觉震撼的展现,联想到一系列的以文明名义的霸权以及支离破碎世界景况。他还以改装身体器官与生殖系统来形成对消费社会症状的讽喻。在这里,身体是看世界的一个介质,曹晖的角度也近乎如此。他们都深入到了身体肌理的细致透射之中,而不是将其作为一个外在的整体存在的视觉表征。而像卓凡,则走向对身体的运行规则的机械复制,他复制了自己的骨骼,并从身体的血液中抽取干细胞放入模仿的骨骼中,再以此骨骼模拟人的一系列简单机械的动作,带有某种土法克隆的意味。”

近期广州美术学院涌现出来一个跨领域、跨专业的创作交流团体“天台小组”,他们创作的一些作品也涉猎生物艺术的范畴,其组员邓喆人创作的研制治疗悲伤药丸的《眼泪制药》和虚拟痘痘培植场的《人体殖痘场》,以假想的、怪异的医学实验来颠覆日常认知和审美经验。“这些现象表明,一种艺术生理实验的小气候已经形成。”胡斌说。

生物艺术家如何跨界工作

这些艺术家貌似在以一个业余科学家的方式在工作,有的艺术家的科学水准甚至颇高,那么,相关的科学研究,比如医学解剖、生理实验等,与其创作的关系是怎样的呢?

胡斌说:“有不少艺术家都表示了对这些知识作为工具借用性质的重视,当然,他们并不是要探究生理科学的问题。不管是来源于现实的医学实验还是历史书籍、影像资料的图像,他们都力求创作实践的知识与技术有所依据,而不是单凭个人天马行空的想象。但是,这种借用又不是直接的挪用和拼贴,它们均经过了艺术家的个人转换甚至亲身操作、试验。我们知道,90年代以来,挪用和拼贴现成的图像、物件成为中国艺术家极其重要和普遍的趋向。但在这里,艺术家们寻找的是一种可供持续探索的独特的工作方式。如果就身体题材而言,他们已经不是那种截取或复制身体样本及局部的元素化处理方式,而更多的是搭建一种思考框架,在这种框架里可以生发出无限可能性。”

除了对相关科学知识的借用而非臆想之外,跨学科协作甚至团队分工也成为他们的重要特征。胡斌解释说,现在一方面因为跨学科现象越来越频繁;另一方面因为给予创作的各种技术支持变得便捷,比如工作室式的团队创作,这些艺术家也可以实现整合多种资源的研究型的创作方式。“这样一种跨学科的协作带来的,不仅是不同的视觉经验和心理体会,更是对于艺术概念的重新思考。”

胡斌相信,“技术化生存、人机交互、跨界新生命已经成为当下的现实,和平共栖是我们要谋求的目标,艺术以其独特的方式介入到这种讨论中来,应该说,它给理解现在以及未来世界的生命构造注入了别样的想象力。”(冯钰)