- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

异类艺术家欧阳春:土豆 馍馍 男人和女人

超级画家驾驶狂热绘画机器降在陕西省长安县西杨万村的那片麦田里 240×540cm(三联画) 画布上油彩及实物拼贴 2008年

执着 180×180cm 布面油彩 Oil on canvas 2009年

画室 81×100cm 布面油彩 2007年

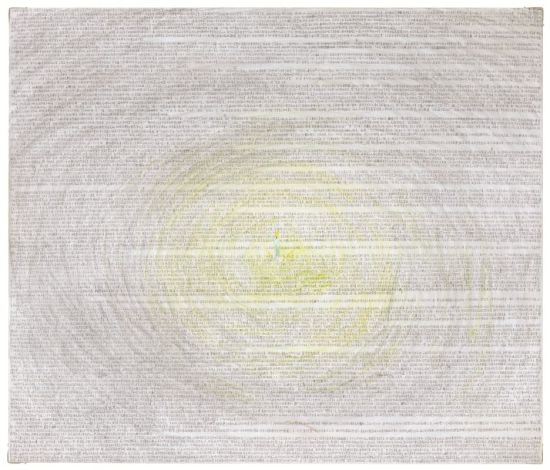

我的罗曼史No.2 145×170cm 铅笔 、油彩和画布 2014年

在徐震、刘韡这批出生于上世纪70年代,现在正值创作上升期的艺术家群体中,欧阳春算是异类。

他很土。不玩观念,不玩极简主义,偶尔弄一些装置、雕塑只是调剂,平时还在拼命地画油画——甚至油画作品本身也不够时髦,他的作品简单易懂,花花绿绿、有人物、有情节,仿佛是加强版的童话故事绘本插图。

他没有经过什么专业训练。当年他考西安美院考了三次没过,考美院研究生,三门课总共就得了40分,就这么度过十年没有任何卖画收入、全凭着一腔热情创作的日子。直到十多年前,欧阳春来北京才算正式走上职业艺术家的道路。

被问到认为自己是不是“当代艺术家”时,他说:“不知道。我的画比较土,但不知道算不算当代。有时候也要对先锋前卫保持警惕,因为我们追求的是本质,艺术不但要推动文化,还应该起到对人心的推动作用。”面对《第一财经日报》记者,他说:“每个艺术家在潮流中应该有个人的态度,我这里只表达自己的态度——艺术家应该警惕一切潮流,因为潮流都是有水分的。所以做艺术家和干什么都一样,万法归一,任何事情都要实实在在。”

他认为所有的艺术动机都应该特别简单,“任何一个光怪陆离的时代都是由土豆、馍馍、阳光、空气、水、男人和女人组成——艺术也都是关于这些,只是语言不同。现在我也就在提示这件事,大家都忘记了。”欧阳春的最新个展正在香格纳上海画廊展出,将持续至4月19日。

出于本能的绘画

本次展览展出的是欧阳春自2006年以来,八年间创作的关于“我”这个主题的布面油画作品。这些作品的内容无一例外都指向了他在西安的青春岁月,也是画家在走进艺术行业之前、纯粹出于本能而创作的成长历程。

“那是我最重要的日子,很愿意去铭记。无论是对我的人生还是对艺术家身份来说都很重要;28岁来北京之前,等于是在西安度过了我的青春。”他说。

1974年,欧阳春出生于北京,父亲曾在北京机械学院工作,后来因战备疏散政策被转移到西安。从那时开始,城市背景加上天生对艺术的敏锐,令他长成了一个桀骜不驯如野草般生长的人。

展览中有一幅名为《我的罗曼史》的作品,艺术家把记述自己真实经历的文字工整地抄于画布之上,如同抄写经文一样恭敬虔诚,伴随着稀薄的灰色油彩,和中间摇曳的烛光,暗喻着艺术家某段铭刻心中的人生经历。配合这件作品,他把文字真的印刷成册——阅读起来有西北文学的“地气”。“我总是有两个热得快,红色的烧洗脸水和洗澡水,绿色的烧开水,热得快前段有一个部分拧拧歪歪像麻花,热得快什么都好,就是老爱爆炸。”他写道。

每一幅画都像是他写给自己的回忆录。《孤独症》中无家可归的男孩遥望城市璀璨灯火,《低俗小说》里往事如同混乱插图般浮现于双联画面上。艺术家显然不避讳做出具体的刻画,甚至强调这种直白的叙述和表达。这种对学院派教育的反叛却无形中成为他有别于其他艺术家的珍贵特质。

“我的生活很孤寂。小时候一直生活在家属大院里,能体会同时期以及以前的人的孤独——那时候人们没有娱乐、没有钱、不能旅行、不能穿很多漂亮的衣服,人完全被体制化,生活在格子里。所以我需要不停地安慰自己,创作都是在跟自己对话,通过画画来找到慰藉。”他说,“我没法像观念艺术家一样去规划,因为我觉得这规划是一种目的,只有亲自去体会到快乐才能坚持画画到今天,否则早就改行了。”

生活里的空白

在欧阳春的作品《老鼠洞》里,他描绘了从一个破旧屋子里看到窗外繁华世界的景象,窗口旁边的墙壁上有一片空白。“那不只是恐惧,而是种刺激,生活给你的东西常常要胜于恐惧。比如被车撞时,又比如考虑到未来五年都没法赚钱时,你可能都会眼前一片空白。”他试图解释清楚,“比如我现在开辆路虎车,却经常做梦梦到我开路虎车了,这多逗啊,还是因为以前太穷了。”

他很乐观地预见资本最终都会建立在对艺术的理解之上。“我这人没有成功的概念,只有画画和养活自己的概念。但如果不商业化那吃什么?所有艺术家都在商业化,只是这与自己的精神、心理有怎样的关联,策略不同而已。”他提出一个很有趣的论点,即当代艺术世界需要艺术家具备综合素养。

“当代社会的整体文明程度提高,于是需要艺术家表达人最新的精神状态,即综合的、有力量的。画家既要能够养活自己,也要提高自己的综合素质,变成战斗机器而非画画机器,涉及到精神、文化、言说等整体系统。我深度接受这个现实。”

他认为自己以及同代艺术家虽然经历过“文革”的尾声,明白政治对人们生活曾经产生的影响,但无论先锋还是学术,他们首先要做的先把艺术还给人。“过去的艺术或多或少都与时代有着不可脱离的关联,有时候非常真实,有时候也会非常虚空。这可能是‘70后’艺术家在文化史上所能做的最好的连接。”

至于自己的艺术策略,欧阳春想了想:“踏踏实实好好当艺术家。坚持自己认为对的东西,能让自己感动的方式活着——没什么比这更好。”(钱梦妮)

- • 组图:张大功书画作品展在天津一鉴楼文化会馆举办

- • 津城收藏名家康树森:收藏是一种情结和记忆

- • 李毅峰赵均等画家谈“如何正确认识中国画的传统”

- • 著名书法家马魏华:我有一个关于“汉字”的梦想

- • 雕塑大师苏比拉克中国巡回大展首站亮相天津美术馆

- • 2015中国天津珠宝艺术收藏博览会国展中心举行

- • 周午生、霍岩作品联展将于4月4日在“集真阁”开幕

- • 程亚杰为李光耀的画像 生前一直悬挂在总理办公室

- • 走进简牍文化艺术沙龙举办 刘俊坡普及简牍书法

- • 天津著名书法家王承尧先生因病在津逝世

- • 自强不息 厚德载物——记书法家王承尧

- • 霍春阳新春花鸟画展在广州盛大开幕

- • “苏比拉克中国巡回大展”将在天津美术馆开幕

- • 水墨语境-书法国画十人展亮相西洋美术馆

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0