- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

芭莎艺术校园行川美站:丁乙解读抽象的力量

导语:“我想塑造蕴含着的力量,而不是爆发式的力量,是还没打出却有力的拳头。”——丁乙

2015年10月12日晚,2015“常青藤计划·芭莎艺术校园行”第三站在川美小剧场如期举行。作为史上参与人数最多的一次校园行讲座,座无虚席的现场使所有人感受到了作为抽象艺术大师丁乙的吸引力,首先《芭莎艺术》主编孙国胜感谢同学们的热情,感慨川美为当代艺术培养贡献了一支强大的川军。常青藤计划的发起人姜大方先生认为川美是一个有魔力的地方,有着特别不一样的校园人文和作品。油画系主任李强代表学校做了发言,感叹今晚丁乙老师的讲座是演播厅第一次如此爆满,也非常感谢丁乙老师与大家分享艺术经验。为期2小时的讲座,丁乙以自己为艺术家个案,分享了抽象绘画语言的形成、提炼、发展的实践过程。

丁乙:“我希望大家能从我的发展历程中,感受到一个艺术家的坚持,长期创作的一种愿望。当我们面对现实世界的远景的时候,是一种空间的关系,是一种传统的绘画语言,延伸我们所有和城市空间有关的部分。绘画,包含着材料,结构,空间,动态的关系,也可以是某种景观。”

精彩回顾:

立场与概念

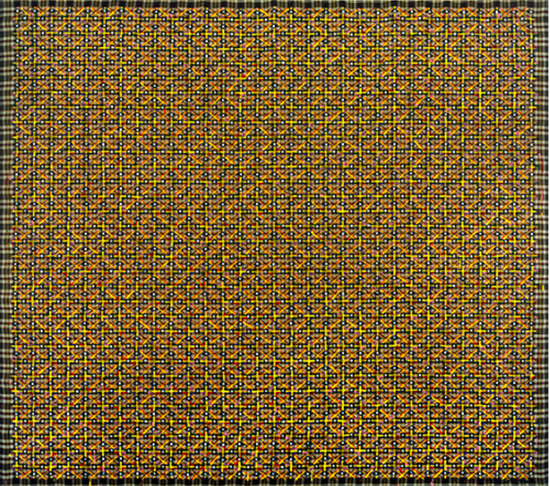

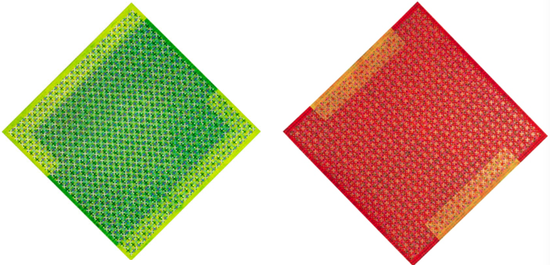

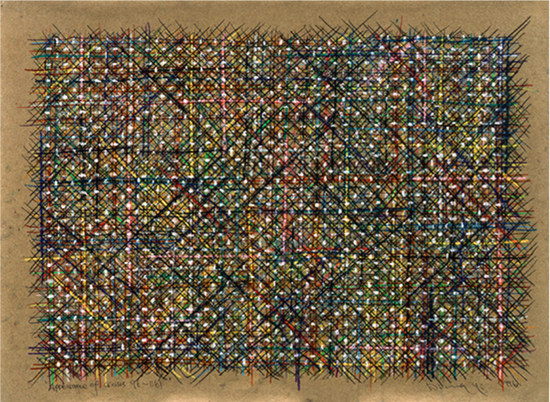

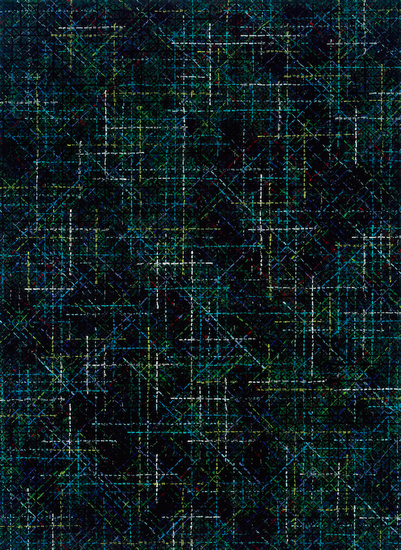

如何能够形成自己的艺术语言?对于我而言,需要的是重新起步和清理。从最简单的结构开始,从最简单的颜色红黄蓝和七色光谱开始,我需要的是重新起步。80年代这些抽象相关的创作,也都和现实有关。我认为中国的抽象艺术需有一种理性的声音而不只是表现性,“十示”是纵横的交叉,是跟我当时现实工作有关,在大学之前,我读的中专学的就是装潢设计,毕业后分配在玩具厂做包装设计,我们最常用的稿子就是亲手画的黑稿,与今天印刷方式有所不同,那就像十示型。后来我发展出了一套“混乱色彩”的创作理论,拿到什么颜料就进行某种色彩的创作,色彩是随机的,不考虑色彩的关联。这样的系统其实是在追求精确,而随着工作的持续,我希望不是表现绘画的精确,不一定是通过表面严谨的方式进行,更是领悟精神性的表现,从而到了第二阶段的口语化阶段。

口语化阶段

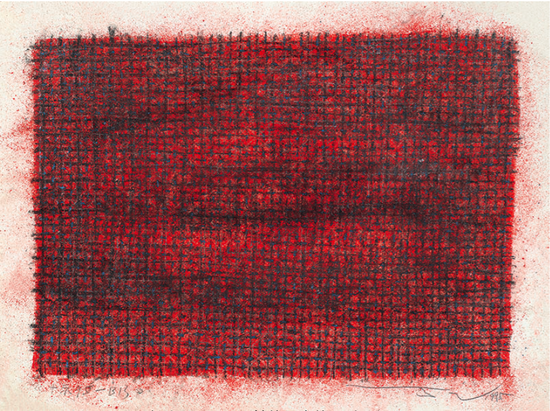

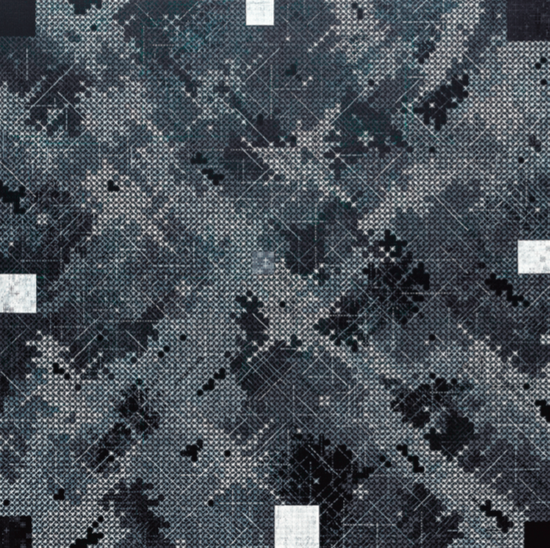

到了口语化的阶段时,绘画对于我而言越来越流畅和容易。到了1992年的第十张画,流畅性和口语化都达到了完美,所以我需要让绘画慢下来。1993年末我开始用粉笔和木炭在麻布上绘画,使创作连续性增强,包括在瓦楞纸上的创作都对绘画丰富性有所帮助。面对绘画的流畅,我希望找到一种阻碍使创作慢下来,使笔和画布的联系变得缓慢。

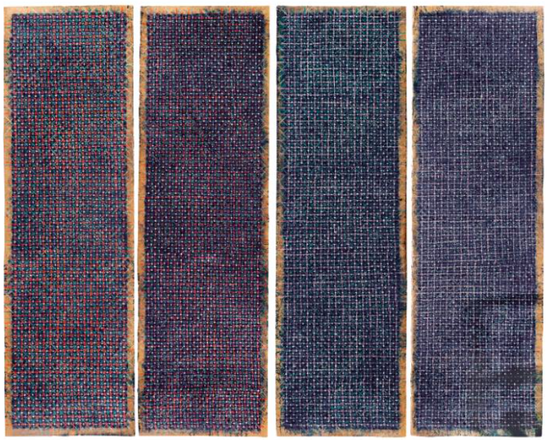

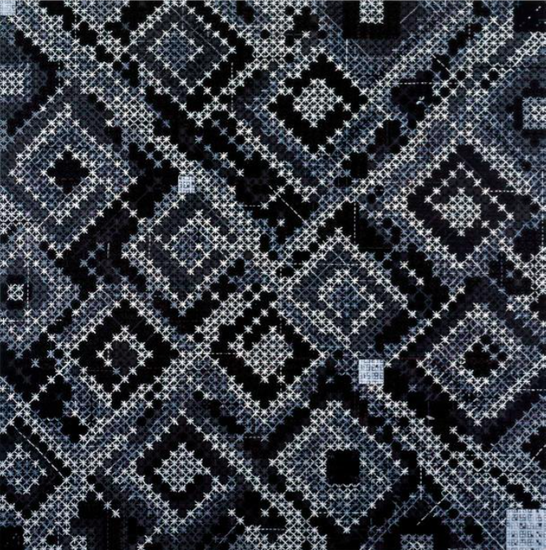

传统与反思

我从小生活在上海,我在大学期间学的是中国画。从十示开始,我一直强调我是当代的、国际化视野的艺术家,但是不可否认传统与我的联系。1997年创作的条幅与传统有一种表象上的联系,1999年的作品中瓦楞纸是我们家装修买的地板的包装盒,这样的创作形态经常会让人联系到中国传统文化,竹简、甲骨文等。由此可见,传统影响着我的创作,我在形似的基础上变形和创作,转变成新的符号,新的语言。

文化误读

在二十年前只画格子是非常奇怪的事情,当时邻居都以为我是花布设计师,经常被误读,但到了1997年这种误读对我已经不会造成任何打击了,我也就直接去布店买花布进行创作,后来人家又以为我是服装厂的,一直到今天文化的误读都会有。而艺术家应该学会从误读的关系中,找到可以利用的创作元素。

边缘性与材料性

1993年我的作品不断被国际艺术机构选中作展览,这些展览的简报都没有关于我的报道,使我意识到无论在西方还是东方抽象画都不是主流,做抽象不是能很快成功、很快成熟的,具有中国形象的语言更容易广泛传播,从这个角度上看做抽象是边缘的。关于材料性,在我的创作中无论是在格子布上面还是在纸上的作品,各种可能材料都被运用到创作中,牛皮纸,粉笔,木炭,金属质感,绘图纸都会尝试,这是可能性的实践,我在试图偏离原来的系统和轨迹,虽然突破是很难的。

时代与都市

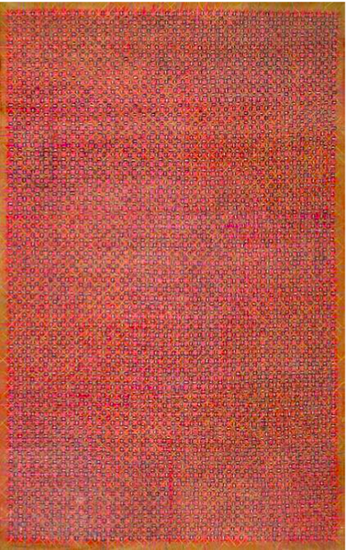

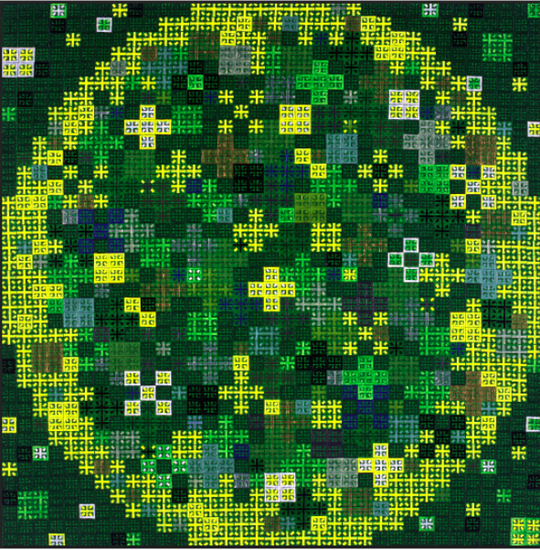

我持续了十二年荧光颜色的“十示”创作,而到1998年我突然意识到强大的社会变革、时代的变迁对于中国艺术家似乎没有影响。创作如果只从形式角度出发,不具有社会性,于是我首先从颜色开始变革,开始运用荧光、反光、金属的颜色,这是关于城市空间的印象、对比的意象性,这些意象都是和霓虹灯、城市灯光工程这个时代相关的。

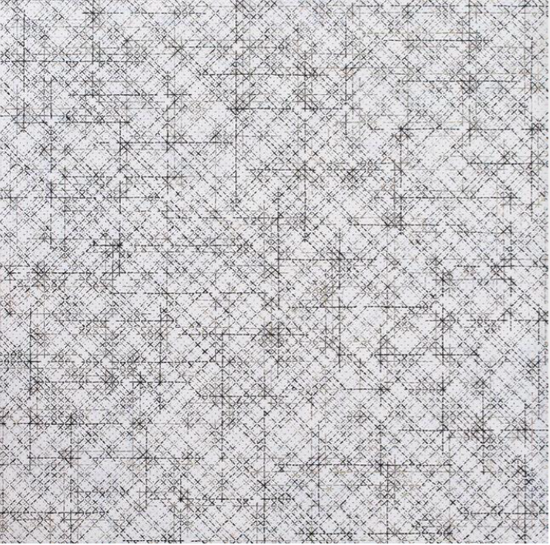

重回黑白

从1998年我对于城市化的向往到对于城市化的怀疑,回到黑白是我最近几年的转折。从黑白作品的描述,实际上城市的主题在远去,在宏观化和整体化中,有更理性的表述。

Q&A

Q:您这么多年艺术实验中“变”与“不变”是什么?

A:变的是社会,80年代这样的创作是有针对性的,“十示”并不直接对应现实,而是更加形式,80年代如何表现,今天如何用形式进行表述,今天意识形态本身也没有显得如此突兀,艺术的终极目标是什么?艺术的本真的问题,是艺术跟人内心深处的共鸣和碰撞,这样的东西才有生命。首先是要自己相信自己的创作状态是真实的、真诚的。

Q:对于你而言现在的挑战是什么?

A:每一个时期都有不同的挑战,都是没有终点的,年轻时需要形成某种风格是挑战,形成了某种风格又需要有所突破也是挑战,始终在追赶,在寻找自己的艺术的冲突和成功,人人都想成为毕加索,但毕加索想成为达芬奇,没有永远的成功。

Q:能否谈下您红黄蓝系列的创作与蒙德里安的关系?

A:蒙德里安在我的早期创作中给予了我灵感,但今天,他对于我没有任何作用,赵无极在蒙德里安之前也影响了我,80年代十分注重中西融合,赵无极的成功让我看到了一个范例。但有时候导师是你自己,你自己的能量是更加切身可行的,有时候需有拐杖,有时候需有扔掉,今天我更像做的是用自己的方法走向未来。

Q:您理性实践的目标是怎么产生的?

A:这是我工作的方法,我会进行并列性的创作,一张作品完成五分之四的时候下一张作品的灵感就产生了。我的灵感就来源于我的工作,我没有办法克服和表达的作品就会留到下一张作品中去解决。

Q:现今中国当代艺术怎样与国际接轨?

A:国际社会对中国概念的接受,是文化自信的问题,很多艺术家已经开始关注本身创作中的中国性问题,形成了某种新东方的文化表达。新东方不是翻译或者嫁接中国文化,而是运用现代的语言,文化的辐射面才能够宽泛,而不是仅仅依赖几个少数西方汉学家的推广。

- >>相关新闻

- • 艺术能够阻止圣战吗?沙特艺术家的希望与困境

- • 朱其:艺术家和评论家都需要一个知识结构的转型

- • 首届旧金山湾区亚洲艺术周亮相南海艺术中心

- • 重庆罗中立美术馆建成开放 全部被彩色图案覆盖

- • Artprize宣布2015年第七届获奖名单

- • 任日获得2015戈斯拉尔·凯撒林年轻艺术家大奖

- • 伦敦弗里兹艺术周开幕 各项艺术盛事精彩纷呈

- • “时代领跑者”美术作品捐赠仪式国家博物馆举行

- • 达利和马云是天生一对地造一双

- • 2015年度青年艺术100正式启动

- • 艺术与贫富无关:关乎心灵

- • 关于四川美术学院当代绘画创作新生态的一次观察

- • 四川美术学院新媒体作品展“活火”重庆开幕

- • 川美版画系与四川兴文县共绘百米抗战画卷

- • 为什么丁乙被认为是中国最具收藏潜力的艺术家

- • 副院长张杰:川美不排斥市场但也不刻意迎合市场

- • 丁乙:绘画一定要有观看性,一定要看不完

- • 《吴大羽作品集》出版发行座谈会在涵芬楼书店举行

- • 土豪还是中产 和他聊聊抽象艺术的点线面吧

- • 那个画了三十年花布的人为什么会被写进美术史

- • 贾广健 贾冰吾 朱懿参展皓月丹青中国画名家邀请展

- • 组图:“解衣盘礴”写胸中意气—记画家韩富华

- • 绘画的酸枣树——记油画家曹春生的艺术之路

- • “刚毅坚卓”西南联大四校书法巡展在南开大学举行

- • “丹青新绿——阚传好、刘奋强中国画展”18日开幕

- • 吴玉如、白蕉艺术津门研讨会在南开大学举行

- • 李毅峰艺术品读:踩着寻根路的学者型画家

- • 皮守东:山水师古法取造化 画竹流露心迹呈现生命力

- • 组图:中国风格—霍春阳、刘万鸣滨州作品展开幕

- • 王双成水彩艺术回顾展在天津举行

- • 当代碑学巨匠孙伯翔:师魏宗古 悠然自适

- • 张培础季平师生“水墨人物”盛宴在津开席

- • “豪森·汉丹第六届个人摄影展”泰达图书馆开幕

- • 画家庄雪阳在天津市侨联公益开讲国画创作及鉴赏

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0