- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

蓄素守中·梁铨三十年绘画作品展6月将在北京开展

图注:展览海报

2015年6月27日,“蓄素守中:梁铨三十年绘画作品展”将于北京蜂巢当代艺术中心开幕,本次展览将以全部五个展厅呈现艺术家梁铨自1982年以来的重要作品,对其艺术创作的脉络进行系统性的学术梳理,探索其艺术创作的路径及美学成因。展览由台湾著名学者王嘉骥担纲策划,展期持续至7月27日。

梁铨是上世纪“文革”后首批留美的中国当代艺术家,也是中国当代艺术中最早从事抽象创作的艺术家之一,他在创作中体现出来的中西方视觉文化的双重特色及互文性修辞成为其艺术风格形成的关键所在。他的作品通过形式的途径保持了对西方现当代的关注,却反向构建了一个与西方艺术有着差异性的美学框架。在汲取西方现当代艺术经验的同时,艺术家也借助这一途径,归返中国艺术传统的源泉,以此呈现当代艺术的东方高度。

出生于1948年的梁铨,祖籍广东中山,长于上海。1964年考入浙江美术学院(现中国美术学院)附中。1981年赴美国旧金山艺术学院学习版画。1984年归国并进入浙江美术学院版画系执教。1995年离开教职,转往广东深圳画院担任专职画师。曾参加“伟大的天上的抽象”展(中国、意大利)、悉尼双年展(澳大利亚)等重大国际展览,并在美国圣地亚哥大学、德国包豪斯档案馆、纽伦堡艺术之家等机构举办个展。

梁铨一直希望能在中国的文化传统之中,重拾文雅,于平淡中探精微,在自然中见天趣。1985至2000年间,梁铨创作经历了一个“五彩斑斓的经营位置”阶段,可以概括为“重彩时期”,这一时期的作品充满偶然性的异质对象拼贴,譬如以具有文化象征能指的印刷拓片,实际混合反映现象世界的多重文化符指,投射或隐喻他对家庭、社会、国家、历史、传统的种种不言明的感受与议论。2000年之后,梁铨以茶入画,微妙地将自己的哲学观和生活美学态度,兼容并蓄地融入创作之中。他的创作不再以现象作为观照对象,而转向个人心迹和生命态度的疏理,这才是他真正抽象的开始。从现象回归本质,由纷然杂沓复归平静淡默,梁铨寻得了知天命之后的创作归属。

利用茶色的不同变化,以及墨、彩并用的晕染拼贴,梁铨谱出细腻有致的抽象画面。这种形式表现,也使人联想中国古人对于瓷器的审美,以及在饮茶时,茶色与温润的瓷色中和之后,所产生的微妙色阶变化。而这种微观的色韵美学的确纯属东亚,甚至为中国特有。梁铨在创作上能与传统特殊的审美历史形成联结,已然是他对中国当代水墨和抽象艺术的重要贡献,亦值得深入探索及开拓。

回归创作材质自身的纯粹性,梁铨在撕、染、贴等基本手法之外,增加更多“裁切”的动作。同时,他也有意识地追寻一种以平淡作为出发点的色彩美学──可能是颜色上的轻与薄,或是墨色的单一与纯粹性使然,不一而足。驭繁以简,在看似裁撕均质,层迭有致的纸基底下,复杂的绉褶肌理与用色不知凡几,且充满感性,绝非机械性的套路复制。以此构成的画面,观者望之极简,近看平淡,细觑则变化无穷。

“面对这神秘的世界,我无力争强,就只能示弱。” 梁铨这一谦冲的说法与唐代诗论家司空图所揭示的“持之非强,来之无穷”的艺术思想,有着不谋而合之处。“反虚入浑”,回归本然,梁铨以“蓄素守中”[1]的态度,持续让我们透过他的创作,见到了虚怀若谷之风。

[1] “反虚入浑”、“蓄素守中”之说,皆见于司空图(837-908)《诗品》。

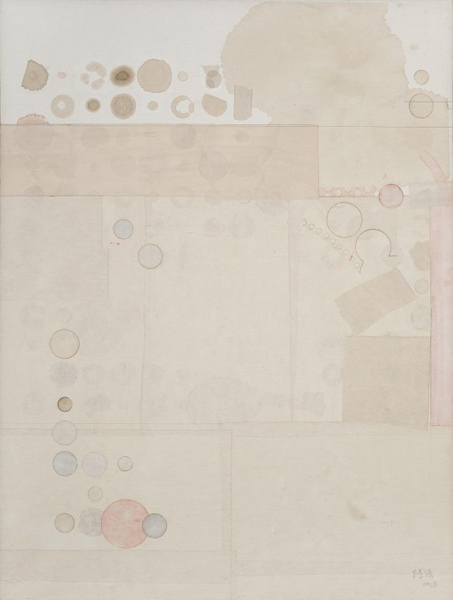

图注:梁铨 儿子 1989-1990 色、墨宣纸拼贴 120×90cm

蓄素守中:梁铨三十年绘画历程初探

王嘉骥

I.

梁铨,祖籍广东中山,1948年3月10日出生于上海。[1] 少年时期开始习画,1964年考入浙江美术学院(如今的中国美术学院)附属中学。根据校史,1963年起,随着社会主义教育运动在中国展开,美院组织师生下乡参加运动。翌年,运动规模扩大,“附中也将课堂搬到农村,只留少数教师维持上课”;于是,“刚建立起来的教学秩序又被打乱,刚制订的教学方案也被冲垮。”[2] 此时,正值梁铨入学之初,学校的情况和教育质量可见一斑。

不久之后,长达十年的文革狂潮于1966年5月掀起,浩劫更是铺天盖地而来。浙江美院附中被指为培养“修正主义苗子”的园地,“大批教师、干部遭到残酷斗争、无情打击。”[3] 1968年,浙江省革命委员会甚至撤销浙江美术学院附属中等美术学校的建制。[4] 这一年,梁铨从附中毕业;之后,被分配到农村的文化站工作。[5]

1976年,文化大革命终于结束。中断长达十年的中国高考制度,于1977年恢复。此时,梁铨虽有意续入浙江美院学习,却意外因为文革期间的附中生身分,而被排拒在外。[6] 无奈之余,他辗转进入美院油画进修班,学习了一年多。[7] 1977年,梁铨和三位附中同期的青年画家共同完成一组《红爷爷》、《红队长》、《红孩子》油画三联作──如今,成了他这一时期少数仅见的作品。[8] 服膺社会主义现实主义的美学意识形态,该作反映中国自1950年代以来,从苏联引进的结实厚重画风。为庆祝中共建军五十周年而作,画家将红军子民的英姿圣像化,除了表彰爱党爱国的气节与情操之外,严肃不苟的题材也彰显了一种早已制式化的政治宣传概念。

1978年,一篇以文革灾难为题的《伤痕》短篇小说,意外揭开了“伤痕文学”的序幕。影响所及,“伤痕美术”也在中国的学院内部酝酿,很快地透过1979年的“全国美展”形成风潮。未能成为浙江美院正式生的梁铨,对于这种以苦难和伤痛作为情感诉求的艺术,参与度似乎有限,也没有留下什么应和之作。反倒是,在1978到1979年间的一件习作当中,他以水墨为媒介,勾染了一幅带有学院派写实之风的西洋女性形象。不难看出,如何调和中西艺术的技法和语汇,可能还是梁铨此一时期有意探讨的基本课题。

II.

1981年,梁铨选择赴海外留学,以姑姑定居所在的美国旧金山湾区作为求学之地。该年12月底,他先进入伯克利成人语言学校(Berkeley Adult School)学习英语。几个月后,他顺利地以自己的作品集,通过“旧金山艺术学院”(Academy of Art College)硕士学程的入学申请。[9] 梁铨指出,为了学成返国能有一技之长,更具体地应用在教学的层面上,他特别专注于版画的训练。[10] 尽管如此,1983年5月,他拿到的硕士学位证书上,记载的还是“美术/绘画”(Fine Art/Painting)作为主修。[11]

梁铨在美国的时间不长,虽仅短短两年,对于湾区的艺术流派却很快地已有认识。他指出,在伯克利加州大学美术馆(Berkeley Art Museum)见到了德国重要的抽象表现主义画家汉斯‧霍夫曼(Hans Hofmann, 1880-1966)捐赠给该馆的一整批个人作品。同时,对于“湾区具象艺术运动”(Bay Area Figurative Movement)的知名画家,譬如理察德‧迪本科恩(RichardDiebenkorn, 1922-1993)、艾尔莫‧毕夏夫(Elmer Bischoff, 1916-1991)、琼‧布朗(Joan Brown, 1938-1990)等人的作品,他也有一定的了解。[12] 值得一提的是,1970年代前期,琼‧布朗曾经在梁铨后来入学的旧金山艺术学院任教过几年;之后,才转至伯克利加州大学(Universityof California at Berkeley)任教。[13]

就风格特质而论,湾区具象艺术虽然明显地属于一种半抽象的具象表现主义。其重要的成员,尤其是上述三位艺术家,他们在推动“具象运动”之前,同样都有过一段抽象表现主义的创作阶段。[14] 应该就是在旧金山留学时期,梁铨开启了他与抽象表现主义和具象表现主义的邂逅,继而在创作上结下了不解之缘。

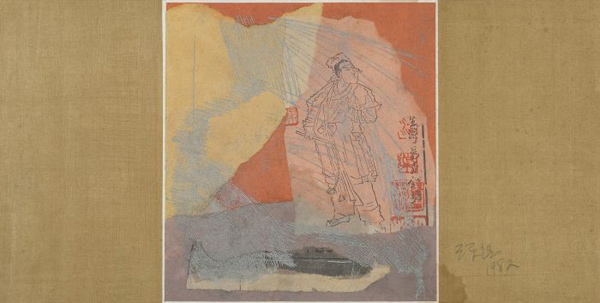

1982年的《向传统致敬》,是梁铨为了完成硕士学位之作。不难看出,他意在连结中国的传统与西方的现代。挪用中国晚明陈洪绶(1598-1652)《水浒叶子》木刻版画已见的英雄图像──“浪里白跳张顺”──以复刻版的残片形式,将其裱贴为画面的主体。同时,他也并入中国自来并无传统的铜版画技术。以铜版技巧呈现出来的看似影线(hatching),却又不无抽象书写意趣的主观线条,加上撕纸和染色双重手段营造而成的块面构成,堪称梁铨最早的抽象实验。只不过,此时的《向传统致敬》更明显地服膺于一种跨越中西艺术语言和技术屏障的文化企图。

III.

1984年1月,梁铨学成返国;之后,进入浙江美院版画系执教。1985年开始,梁铨持续在教学之余,进行个人的创作探索。他以纸本创作为主,仍然着重拼贴与染色,并在画面上描绘主观性的无定形符号,看似半抽象、半具象,甚至如图腾般的造形。这样的涂写方式,凸显了一种稚拙的童趣,使人联想起保罗‧克利(Paul Klee, 1879-1940)画作中,经常见到的梦幻和童騃气息。相较于克利同样重彩,然却倾向几何秩序的作风,梁铨从1980年代中期至1990年期间的作品,彷佛有着更多的自由涂鸦性格,图腾性的原始符号或图案象征也经常出现在作品当中。

梁铨在回忆时坦承,1985年发生在中国艺坛的两件事情,确实给他重要的形式启发。首先是,旅法画家赵无极(1921-2013)在去国长达37年之后,于该年5月,受邀返回毕业的浙江美院母校,开设了为期一个月的绘画讲习班。梁铨是参与讲习的成员之一,得以就近了解赵无极的绘画美学及艺术经验,继而对他的技法有所认识。[15] 众所周知,赵无极旅法初期,曾受克利风格影响,一度以中国甲骨文和青铜器上的钟鼎文作为灵感来源,将其转化为纯粹艺术的造形符号。梁铨作品中的拙趣,明显与克利有关,有时还从儿子的涂鸦得到灵感;[16] 至于图腾性的原始符号,或许不无赵无极的启示。较为不同的是,赵无极将早期文化的图案转化为纯粹的造形之用,梁铨则是模拟中国地区──特别是内蒙古阴山──发现的岩画,保留图腾符号的文化意味,制造了难以言喻的神话暗示及神秘感。[17]

另一富含意义的艺坛大事,则是美国艺术家罗伯特‧劳申伯格(RobertRauschenberg, 1925-2008)以“劳申伯格海外文化交流展”(Rauschenberg Overseas Cultural Exchange; 简称 ROCI)名义,于该年的11月,在北京中国美术馆展出。[18] 当时,中国艺坛正值“85美术新潮”兴起,追求前卫和现代艺术的学院内外青年,对于这位享誉西方的当代艺术家及作品,也抱持莫大的好奇心。为了一睹风采,梁铨远道自杭州北上。展中的“绢印绘画”(silkscreen paintings)让他印象深刻;劳申伯格使用的“丝网拼贴”概念,更对梁铨的创作起了作用。[19]

1985年或许可以看成梁铨返国之后的创作元年;一直到1992年左右,他明显经历了一段风格试炼期。回顾他这段期间的作品,尺幅普遍不大,彷佛是在小品的格局之中,好整以暇地进行个人的形式实验及摸索。想必是教学以外的自娱,所以,没有时间或完成的急迫性。这些作品带着一定程度的私密性,像是生活札记、心情随笔,或是时事感言。以纸为基材,撕、染、贴成为梁铨手艺劳动的最基本动作。据此敷迭而成的抽象画面上,梁铨再绘以各种书写性或符号性的笔触,乃至于心情涂鸦。为了丰富画面的层次、质感和形式变化,他也尝试新的手段,尤其是挪用善本古籍的木刻版页面,甚至是古书画的印刷图版,将其拼贴为画面的一部份。藉此,他为作品增添了一股发思古之幽情的历史感。

IV.

1990年,梁铨偶然在英国看到美国画家赛‧托姆布雷(CyTwombly, 1928-2011)的作品专辑。托姆布雷的涂鸦书写风格,让梁铨感觉极富文雅气质,颇为心仪,更确认涂鸦入画的可行性。[20] 除此之外,梁铨也尝试灼烧纸材,营造斑驳的质感。也有部分作品,响应了现实世界当下的事件,譬如1989年的《妈妈》和《儿子》等作。他用象征性的手法,传达个人对于中国那段特殊时期的忧惧。整体而言,梁铨这一阶段的作品,不是为了纯粹抽象的目的而作。相反地,藉由表现主义的手段,结合现成印刷品的拼贴,以及涂鸦和符号的绘写,他似乎在有意无意之间,指向文化与传统残缺所致的心理破碎感。

1989年左右,梁铨在原本较为深重、压抑的重彩风格之外,尝试发展新的形式章法和色彩配置。撕、染、贴依然是建置纸本画面的核心手段,水墨韵味更为丰富的淡晕或薄染,成为新的特色;也因为这样,抽象色面或色域的构成反而更见通透及层次性。其次,稍早直接而强烈的涂鸦笔触,如今变得细致、柔软、敏感,不仅具有减笔的自觉,也别具画龙点睛的诗意之趣。较为代表性的作品,譬如:《出水芙蓉──纪念香港回归》(1992)和《旅途日记》系列(1992)等。

同样从1989年开始酝酿,实际创作的时间跨越1990至1992年间,梁铨接续完成了一套三组,共计42幅的《中国册页》,并于1993年出版为同名画册。他在前言中写道:“我很喜欢册页,行云流水一样的高雅的表达形式。在我作品的内容中虽然潜伏着不少喧嚣混乱,欲念纷争的分裂空间,但我希望能用些象征性的符号来加以约束。人总需要理性,只有正当的理性才能带来文雅。”[21]

“册页”虽不过是传统文人作画的一种格式,内在却蕴含对于“高雅”美感的追求与理想。梁铨以“中国册页”之名创作,不啻表达了个人的美学倾向。值得指出的是,梁铨在不少作品当中,意有所指地裱贴中国艺术史名家的山水图像片段,或是从善本书撷取而来的史书残篇,甚至摹仿古代书家──譬如颜真卿(709-785)──的风格等等。诚如梁铨所言,这些“象征性的符号”既是“理性”的力量,也是“文雅”的见证。应该可以说,藉由各种断简残篇的文化碎片,梁铨等于也在针对断裂或失落的文雅传统,进行补缀、重修,至少表达个人的怀念与敬意。[22]

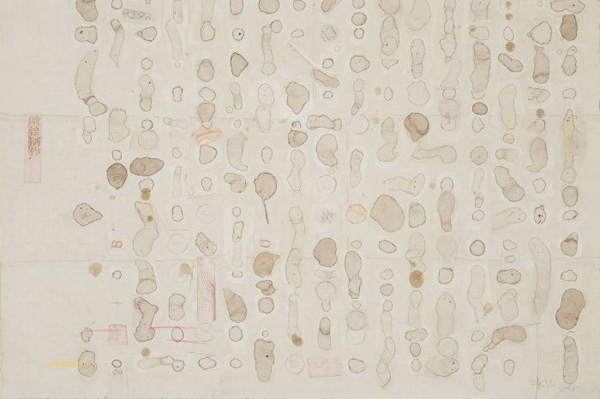

图注:梁铨 冷泉之三 2013 茶、色、墨、宣纸拼贴122×92cm

V.

如今看来,1992年堪称梁铨创作丰盛的一年。1993年之后,他意外陷入了一段低潮──高原期?──如今可见的作品不多。1995年,他毅然离开教职,转往广东深圳画院,担任专职画师。以目前已知的少数作品来看,直到1998年左右,梁铨似乎一直踌躇于风格如何更上层楼。原来的形式语言,大致已经发展到一个熟练的阶段,如何在原来的形式语言系统上,接续新的元素或语汇,甚至勇于自我叛离,另辟新径,以求不同?对于“知天命之年”即将到来的梁铨而言,他确实经历了一段创作生涯的尴尬期。

从杭州移居深圳,从专任教职到专职画家,梁铨因而有了更多时间,可以专注地面对自己的生活和艺术。在不舍弃撕、染、贴的原则之下,他尝试融入绘画性的笔墨。以1996年的《向传统致敬》为例,他在画中裱贴了更具个人笔法趣味的墨竹画面。同时,他增添更具抽象表现主义气息的墨晕。1999年的一件《无题》小品,可以清楚看到此一运用。不但如此,1996到1998年间,他在如今以《流星雨》命名的一系列作品当中,更有规模地在尺幅较大的空白宣纸上,直接进行各种水墨设色的晕染。不管画家如何运用手段控制或节制,水墨受其物性使然,必定自然渗透及窜流。或因此故,这套共计七幅的《流星雨》,大约是梁铨所有作品中最具淋漓与偶然效果的过渡之作。

确切可见的是,自2000年以来,他逐渐抛开之前发展已长达15年的重彩表现。侧重单一色彩的墨韵及层次变化,他特意降低画面整体的彩度,强化纸材染色拼贴后的半透明感。与之前重彩的逻辑不同,局部性或小块状的多彩拼贴反而成了点亮画面的神来一笔。举例而言,2000年的《红墙》和一系列《无题》画作,都是这一类型的表现。

继1985和1992年之后,2000年确实是梁铨艺术生涯的另一个转折点。他从原来不默认规则的撕纸方式,画面主要由不定形的色面拼迭而起,如今转而尝试几何形状的裁切,甚至订制预先打孔的纸材,成为新的造形元素。也在那一年,长期喝茶,不单是茶的爱好者,更将茶视为生活与文化雅艺之一,对品茶犹有感受的梁铨,蓦然灵机一动,实验着让茶渍的痕迹入画。

本质上,纸因茶渍的浸润而有颜色,这与他平日染纸的概念并无二致。只不过,当他把茶汤转化为一种形式媒介的可能时,他更着重茶迹在空白宣纸留下的不规则晕痕。于是,借着控制茶汤的水性渲染、流动,以及浓淡变化,梁铨在中国“墨分五彩”的传统美学之外,别出心裁地辟出了“以茶色为彩”的蹊径。相较于墨色,茶色明显更有平淡中的细微变化。就品尝的趣味来看,“墨”隐喻学养及文采,多了几分严肃性,“茶”则给人轻松、自然的联想,勾唤更多与文化生活相关的闲散美感。

茶除了用作颜料,梁铨也拿它和咖啡并置,令人莞尔地将东、西方的生活文化对比起来──正确地说,更像美学上的一种融合。在2001年的《茶和一点点咖啡》四联作当中,艺术家彷佛正在进行创作的实验。茶渍与咖啡渍的物质性不同,晕散开来的成色轻重显有差异。此作展现了即物的精神,为的不是显扬物质本性的不同,藉此重弹东西文化本质差异之类的刻板老调。相反地,在梁铨的撮合之下,茶与咖啡相安无事,且各自散发出顺其自然的艺术美感。或者,也像是茶与咖啡的对奕,观者目睹了一局另类的围棋游戏。

VI.

梁铨一直希望能在中国的文化传统之中,重拾文雅,于平淡中探精微,在自然中见天趣。2000年之后,他以茶入画,微妙地将自己的哲学观和生活美学态度,兼容并蓄地融入创作之中。诚如他稍早所言,自己过往的作品“潜伏着不少喧嚣混乱,欲念纷争的分裂空间”,反映了现实世界的扰攘,也有个人的匍匐彷徨。如今,从现象回归本质,由纷然杂沓复归平静淡默,梁铨寻得了知天命之后的创作归属。

利用茶色的不同变化,以及墨、彩并用的晕染拼贴,梁铨谱出细腻有致的抽象画面。此一形式表现,也使人联想中国古人对于瓷器的审美,以及在饮茶时,茶色与温润的瓷色中和之后,所产生的微妙色阶变化。而这种微观的色韵美学的确纯属东亚,甚至为中国特有。梁铨在创作上能与传统特殊的审美历史形成联结,已然是他对中国当代水墨和抽象艺术的重要贡献,亦值得深入探索及开拓。

在此之前,梁铨的作品看似抽象,实际混合了反映现象世界的多重文化符指,不免投射或隐喻他对家庭、社会、国家、历史、传统的种种不言明的感受与议论。2000年之后,他的创作不再以现象作为观照对象,而转向个人心迹和生命态度的疏理,这才是他真正抽象的开始。据梁铨自言,2000年前后,整理老家时,无意间发现外婆使用多年的一块洗衣板。水的浸蚀,连带人力与衣物搓磨的痕迹,自然而然地写入洗衣板的肌理之中,使得原本均质化的几何波浪纹路显出了与时间相关的人文记忆,或是沧桑。睹物格致,梁铨对于艺术作为时间和记忆的载体,与之共老,继而成为自然印记的恒常现象,幡然若有顿悟。

自此,偶然性的异质对象拼贴,譬如具有文化象征能指的印刷拓片,逐渐从画面退场。回归材质自身的纯粹性,撕、染、贴仍是基本手法,却增加了更多“裁切”这样的动作。同时,梁铨有意识地追寻一种以平淡作为出发点的色彩美学──可能是颜色上的轻与薄,或是墨色的单一与纯粹性使然,不一而足。驭繁以简,在看似裁撕均质,层迭有致的纸基底下,复杂的绉褶肌理与用色不知凡几,且充满感性,绝非机械性的套路复制。以此构成的画面,观者望之极简,近看平淡,细觑则变化无穷。

VII.

容或偶然,但值得比较的是,梁铨稍早曾经提及,也是他赞誉有加的美国湾区具象画家迪本科恩,自1967年以后,回归抽象创作,并在往后的20年间,持续以“海洋公园”(Ocean Park)为题,完成了高达130余幅作品。这批精彩的杰作,兼具几何感,富于敏感笔触与色彩层次。同时,在理性、冷静、文雅、抒情的抽象色面构成之中,迪本科恩还时而勾起各种不同天色、季节、气候,甚至大气氤氲的氛围感受。姑且不论迪本科恩系以油画创作,梁铨则是在宣纸的基材之上,持续进行复合性的纸本裱贴,这两位艺术家最终完成的作品,就形式的几何性,所创造出来的画面氛围,乃至于色彩上的美感,的确给人远亲近邻,彼此似曾相识之感。

不过,迪本科恩《海洋公园》系列和梁铨作品最关键的不同还在于,前者以实景作为依据,后者营造的则是意境,其视觉建构不以物质世界的形象联想为基础,而是注重绘画平面(picture plane)自身的结构自律性,抽象的纯粹度因而更高。除了以茶为题,梁铨经常使用清泉、溪流、河、海,乃至于浮云、星辰之类的修辞,为作品命名。文字标题虽然具体、具象,不少还是引自中国画史的山水名作,他的画面其实看不出再现自然即景的目的。更进一步说,梁铨呈现的虽是境界的想象,其美感是抽象的,但还是从生活提炼而出,带着自然的呼吸感,绝非一尘不染,或不食人间烟火。

2010年迄今,梁铨反复画过几次“潇湘八景”图,足见他对此一主题的爱好。艺术史上最早的《潇湘图》,据传是十世纪画家董源所作,描绘江南一带的山川风光。北宋末期的书画家暨鉴赏家米芾(1051-1107),曾以“平淡天真”之语,指出董源画出了唐代人所没有的特殊气息。[23] 梁铨对于传为董源之作的《潇湘图》中所见的“水天一色”之景,特别有感,认为当中表达了“精神家园”的想象。他写道:“《潇湘图》就是董源梦想中的家园……深邃、悠远,与一切都充满了距离感。”[24] 以“潇湘”命题,梁铨其实是与古人对话,除了致敬之意,也表露了自己以平淡为美的自然观和精神向往。

VIII.

传统的经典,文学、艺术、哲学皆然,是梁铨经常濡染,意在转化的典范。平凡生活的现实里,亦不乏隽永可掬的美感,依然也能成为他发想的题材。在近期的一篇自述当中,梁铨引用南宋善能禅师之语:“人皆畏炎热,我爱夏日长。熏风自南来,殿阁生微凉。”据此,他做了个人的诠释,指出:“在人人都追求激进浓丽的时候,独自品味,固守清淡,也是一种态度。”他期许自己,“与静默、无名和恬淡长相厮守,时刻提醒自己不必对这个纷繁嘈杂的世界过分的牵肠挂肚。”[25] 以禅宗信徒自奉,梁铨回顾自己在2000年前后的风格转变,写道:“我的画面不再固守面面俱到的‘满’,而转向对于‘空’的追求。”[26] 至于“空”的艺术境界,则必须由“艺术品的‘无规律’和艺术家的‘无为’”来加以实现。

身为艺术家,“无为”并非真的不作为,而是“无所为而为”。毕竟,创作艺术品的行为本身,已是一种作为。然而,在过程中,并不希望艺术的制作坠入固定、制式,或风格化的形式主义窠臼,甚至只是为了营生的利益而作。几乎可以这么说,梁铨心之所向的“空”,除了是风格上的不畏平淡与极简,更是一种对于“无目的而又合于目的性之形式”(德国哲学家康德之说)的坚持。唯有如此,“空”才有“丰富”可言,二者才有“统一”的可能。[27]

梁铨所指的“空”,并非物理世界的空旷,而是精神境界上的理想。值得玩味的是,他画中所见的“空”并不是“没有”,也不是真的“减法”。相反地,他是透过繁复的剪裁、烘染和拼贴的手段,在空无的画面上,逐渐构筑出一个以素色为底的几何抽象世界。首先,裁撕过后的纸条或纸片,经过色彩的烘染,其毛边凸显为鲜明的线条。逐层裱贴之后,毛边线条蔚为一条条或一片片几何色面的边界。而边界跟边界彼此交集、搭连、扩张,最终绵延出一种无穷无尽的视觉印象。同时,纸条和纸片在层迭的过程中,累积为褶纹般的肌理,其内部藏匿各种似隐若显的细微之色。就技法和形式双重而论,梁铨使用的其实是“加法”,最终却创造出一个超于象外的心境或精神留白世界,确实令人啧啧称奇。

梁铨曾经谦冲地指出,“面对这神秘的世界,我无力争强,就只能示弱。”[28] 此一说法与唐代诗论家司空图(837-908)所揭橥的“持之非强,来之无穷”的艺术思想,有着不谋而合之处。[29] “反虚入浑”,回归本然,梁铨以“蓄素守中”的态度,持续让我们透过他的创作,见到了虚怀若谷之风。[30]

[1] 出生日期为梁铨本人提供。

[2] 郑朝、周运鹏,《中国美术学院附属中等美术学校校史》

[3] 同上注。

[4] 同上注。

[5] 梁铨的自述,参见〈梁铨:在淡墨里面寻找空白的秩序〉,李琼波与肖潇采访编辑,《画廊》2009年11期,页30-35。

[6] 2014年10月1日下午,我与梁铨在台北紫藤庐所作的访谈。又,根据郑朝和周运鹏二位所撰,文革期间,“有些人利用附中一些学生的幼稚无知,使之成为一支破坏力很大的力量,如潘天寿院长被揪斗殴打、王流秋教授被百般摧残、图书管理员费芬被迫害致死,便是发生在附中的几个突出例子,这一切造成沉重的无可挽回的损失。”(引文同上注。)或因此故,浙江美院在高考恢复之初,仍对文革时期的附中生心有余悸。

[7] 梁铨的自述,参见〈梁铨:在淡墨里面寻找空白的秩序〉,见前揭注。

[8] 原作已无法得见,只能透过出版品所见的图版,略窥其貌。参见范达明,〈民兵传统/代代相传──评三联画《红爷爷红队长红孩子》〉

[9] 2014年10月1日下午,我与梁铨在台北紫藤庐所作的访谈。

[10] 同上注。

[11] 硕士学位证书数据为梁铨提供。

[12] 2014年10月1日下午的访谈。

[13] 参见Joan Brown Estate网站

[14] 可以参考Susan Landauer, TheSan Francisco School of Abstract Expressionism, with an introduction byDore Ashton (University of California Press and Laguna Art Museum, 1996).

[15] 2014年10月1日下午的访谈。梁铨指出,赵无极现身说法,当场示范,以及为讲习班成员修改画作的过程,等于直接为众人提供了有别于苏派画法的另一种可能。

[16] 同上注。梁铨模仿儿子的涂鸦,藉此入画的例子,譬如1991年的一件《无题》。

[17] 2014年10月1日下午的访谈里,梁铨提及在旅行的过程中,见到了内蒙古阴山的岩画,并以之入画。

[18] 有关此展以及在中国引起的效应,参阅Hiroko Ikegami, ROCI East: Rauschenberg’sEncounter in China, in East-West Interchange in American Art: A Long andTumultuous Relationship, eds. Cynthia Mills, Lee Glazer and Amelia A. Goerlitz(Washington D.C.: Smithsonian Institution Scholarly Press, 2012), pp. 176-189.

[19] 2014年10月1日下午的访谈。

[20] 同上注。

[21] 转引自夏季风,〈梁铨:心智之河──从去中心化的后现代主义到东方绘画诗学的归途〉

[22] 2014年10月1日下午的谈话当中,梁铨指出,文革过后,许多古籍善本散逸并沦落坊间,他购得一些,亦用于创作时的拼贴使用。

[23] 见于米芾《画史》;亦参见陈高华编,《宋辽金画家史料》(北京:文物出版社,1984),页28。

[24] 梁铨,〈潇湘八景〉,《库艺术》第18期(2/2011),页51。

[25] 梁铨,〈梁铨自述〉,《美术文献》第80期(2012年06期),页22-25。

[26] 同上注。

[27] 同上注。

[28] 同上注。

[29] 詹幼馨,《司空图〈诗品〉演绎》(台北:王记书坊,1985),页5-11。

[30] “反虚入浑”和“蓄素守中”之说,也都见于司空图的《诗品》。

图注:梁铨 迹 2007 茶、色、墨宣纸拼贴 60×90cm

梁铨:心智之河——从去中心化的后现代主义到东方绘画诗学的归途

夏季风

我们常常会发现,在他的作品中,不仅最好的部分而且最具有个性的部分,都是他前辈诗人最有力地表明他们的不朽的地方。

——T·S·艾略特①

向传统致敬

现在看来,艺术家梁铨创作于1982年的《向传统致敬》,在他五十多年的艺术生涯中,算不上是最好的作品,但肯定称得上是他最重要的作品之一。

梁铨对创作的要求一向苛刻,其程度有时候达到令人难以置信的地步。通常情况下,一件作品在完成后搁置三到六个月,之后都会再次进行修改。他认为艺术家在创作时候表现出来的激情,即便是内在的、不动声色的——从某种角度上说也可能存在着某种虚火和躁气,需要一定的时间去消解和平伏。除此之外,作品所在空间环境的变迁,也同时可能会改变他对作品的看法,尽管作品修改之处没有想象中的那么大,或许只有半厘米的位移,修改程度的细微甚至让人怀疑有没有这个必要性。

但有趣的是,当他在业已完成的作品上补上一根线条或者再拼贴一块材料后,前一刻的质疑转瞬成为你的羞愧:修改之处呈现了修改理由的必要性,与之前相比,修改后的作品显然更加和谐悦目,但如果不是艺术家道破,又有谁能明了这个仅存于艺术家眼中的隐秘?这大概是梁铨在长期美学实践过程中带来的本能反应,也是他内心难以言说的一种奇妙感受,正如伊夫·克莱因把一瓶“克莱因蓝”颜料倾入浩瀚大西洋,从此宣称大西洋比地中海更蓝了一样,与其说是对作品在物理形态上的改变,不如说是在艺术精神层面上的再次提纯。梁铨的《向传统致敬》创作于上世纪八十年代初,历经三十余年,除了时间留下的痕迹,没有作过任何修改,对于一个在作品中追求精神极度纯净乃至有洁癖倾向的艺术家来说,多少算得上是个奇迹。

出生于1948年的梁铨,祖籍广东中山,长于上海。自幼在少年宫习画并渐显艺术才华,1963年6月1日在《解放日报》上有生以来第一次发表水墨作品,次年考入浙江美术学院附中。1978年底作为文革结束后首批留学生赴美国旧金山艺术学院学习,《向传统致敬》正是他在美国这所现代艺术学院的毕业创作之一。据梁铨回忆,这件小幅作品是他系列创作中的一件,遗憾的是其他作品因为年代久远早已散佚。之所以称它重要当然不是仅指作品具有日常性的纪念意义,而是,这是一件让梁铨成为“梁铨风格”的作品,它成了艺术家那个时期创作转承的分界线。从某种意义上说,它就像一条河流——艺术家梁铨的心智之河,既缝合和连接了东西方两岸不同的艺术传统,又区别和确立了这两大美学体系的差异;它能让梁铨逆流而上,去追溯他创作中的美学渊源,也可以带他从西方后现代主义到东方绘画诗意创作的归途,显现了艺术创作未来无限可能性的开阔。它的格局和架构让人联想到倪云林一江两岸的经典含意。

梁铨进入旧金山艺术学院之前,在浙江美术学院附中受到的是当时风靡一时的苏派艺术教育。从他参加1977年“建军五十周年美术作品展览”的系列油画作品《红爷爷》、《红队长》、《红孩子》(与人合作)中可以看出,苏联“巡回画派”以及“新苏派”画风对他影响较大。作品呈现出“红光亮”特点,显示了那个时期提倡的社会主义艺术的新美学,画面中的人物红光满面,色彩明亮,笑容和阳光一样灿烂。但另一方面,这些作品与文革创作定律下形成的形象概念化、色彩矫饰化的表达系统保持着一定的距离,落笔刚硬,造型爽朗,画面的明暗层次主要由长短的条形笔触构成,倒是与日后他条状的拼贴冥冥中有些相似和对应。

与国内相对循旧保守的教学不同,美国的艺术学院特别希望学生具有实验性的创作精神,梁铨的毕业创作并没有完全按照当时流行的西方艺术样式来创作,正如作品题目《向传统致敬》传达的非凡意义一样,而是返回到中国的传统中寻找营养。梁铨重新发现自己的文化经验领域,并作为个人的艺术经验进行创作,源自于一次他在美国大都会博物馆的参观经历。身处西方后现代主义中心的艺术语境中,中国古代大师的经典之作,格外让他感悟到文化差异表达的重要性。

在《向传统致敬》中,梁铨选取了晚明陈老莲《水浒叶子》中的复制残片,和其他染色的纸张一起以版画技法中“薄拼贴”的方式,组合成一个类似块状山水性质的透视空间,最后通过铜版技法,把几组手绘的线条覆盖在已有的画面上——线条是接近灰度的银色,排列密集,用笔果断、凌厉,从作品整体上看,线条自身也构成了一个锐利的具有突围态势的视觉空间。如果单独把这个空间剥离出来,似乎与已有的块状山水空间,在视觉上很容易产生激烈的对抗与冲突情绪。但当这两个空间叠合在一起的时候,这种矛盾的关系反倒被相互消弭了,一种相辅相成的合理秩序出现在画面中,从而形成了一个新的双重空间,平和奇妙地并存在画面上。

梁铨在作品中对于空间关系的表现和探讨,正如《向传统致敬》中用到的其他技法和基本构成元素一样,差不多贯穿了他这之后的所有创作。其中撕纸、染色、拼贴等手法,越来越得到强化,而局部铜版印刷技法在他学成归国后,随着机械设备条件的限制,则使用得越来越少,取而代之的是艺术家更加直接也更加质朴和率性的手绘方式。这件作品还有一个容易被人忽略的地方,即它的不同于西方纸本的装裱方式,而是采用了接近中国传统书画的装裱方式。艺术家把最重要的确证作品的签名落在裱边棱本上。

在梁铨看来,中国书画最终完整展示的结果,其实就是材料混合的拼贴技术。从这个细节上大致可以看出他对于材料的态度:它既是材料本身,同时也是艺术家创作的手段和达到效果的目的,是笔墨。这个合二为一的倾向在他日后的创作中表现得越来越明晰。

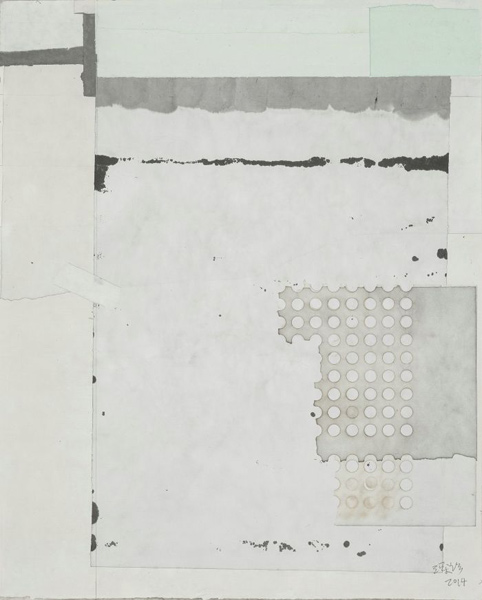

图注:梁铨 清溪渔隐图之三 2014-2015 色、墨宣纸拼贴 140x200cm

后现代主义的征程

“一直以来都以禅宗的信徒自居,但真正将之印证到自己的创作上,也就是这几年的事。翻看十多年前的作品,如烟的往事虚无缥缈得就好像没有发生过一样,那些五彩斑斓的经营位置和年轻时的豪情壮志,遥远得好像是别人的事。我已经从一个阶段迈向了另一个阶段。我的画面不再固守于面面俱到的‘满’,而转向对于‘空’的追求,风格转变之时,我的心情很平静,甚至没有任何心情。” ②

梁铨在十余年前《自述》中的这段话,至少坦陈了这么一个事实:在我们熟悉的轻逸和空寂的“梁铨风格”之前,他的创作经历了一个“五彩斑斓的经营位置”阶段。这个阶段的创作从时间上大致界定为1985年开始至2000年结束,按照作品的风格特征可以概括为“重彩时期”。之后,梁铨的创作从“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低”中的“满”,逐渐转向于“人闲桂花落,夜静春山空”中的“空”。前者杜甫带有世俗趣味倾向的“满”中有空,后者王维的“空”里有满,在平淡的禅宗意味中盈溢着丰饶。

考察梁铨“重彩时期”的创作,基本上可以看出西方艺术学院的训练,以及当时抽象表现主义和德国新表现主义对他的影响。他在创作上产生向中国传统寻找营养的意识,恰恰表明了他在潜意识里对于后现代主义西方作为中心的认同。事实上,西方的文化在当今世界是举足轻重的元文化,不可否认。就拿中国来说,眼下社会现行的标准,例如法律、建筑、交通、科技等等,包括当代艺术,无一例外不是西方文化输出的结果。这种元文化通过资本主义进程横扫全球,整合成只有一个令世界马首是瞻的西方中心。从某种角度上说,梁铨既是一个西方后现代主义运动的参与者,也是一个借助这个途径反其道通向中国艺术源泉的本土艺术家。尽管这条艺术之路的两旁遍布东方式的迷人风景,但不能不承认他保持了对西方后现代主义的关注与热情。

1983年,自美国返乡后的梁铨,执教于浙江美术学院(现中国美院)版画系。这座曾经聚集和培养了林风眠、潘天寿、黄宾虹、吴大羽、赵无极、朱德群等艺术大师的学府,也是“’85新潮美术运动”的重镇。1985年的5月,赵无极在母校举办了一个绘画讲习班,共有来自全国8所美术院校的27人参加。梁铨也是其中一员。很难确定旅法的中国画家赵无极短短一个月的绘画讲习,对同样从西方文化中心回来的梁铨有没有产生直接的影响。

审视赵无极和同样旅法的朱德群的艺术轨迹,他们两位都曾经浸淫于无处不在的中国传统文化之中,但离乡去国来到巴黎后,一度对“中国趣味”深恶痛绝。究竟什么是“中国趣味”,正如后来出于什么原因,让他们重新燃起了对故国文化的热情,不得而知。但他们不约而同地将中国的美学思想和现代艺术潮流融会贯通,走出了一条有别于现代西方画家以康定斯基为源头的道路,确是一个不争的事实。

或许,朱德群在接受法兰西艺术学院终身院士答谢辞中的说法,可以视之为他们共同转变的成因。“作为汉家子弟的我,有个特殊的使命要传达,即《易经》中哲理的再现……我一直在追求将西方的传统色彩与现代抽象艺术中的自由形态结合成阴阳和合之体,成为无穷无尽的宇宙现象……将阳的宇宙和阴的人类,描绘成共同进化的二元和合之体。在我的画面上,其色彩和线条从不是偶然的,它们相和谐地达到同一目的:激活光源,唤起形象及韵律。”朱德群的说法多少让人觉得过于宏观、概念、抽象,甚至带有玄学的成分,其中包含了西方人对东方想象的预设,从而给出一个东方人对西方世界应尽的艺术想象。如果允许猜测,我觉得这两位旅法艺术大师身处西方文化中心,内心始终存在着强烈的“他者”感受,出于差异化考虑以及必要的艺术策略,导致他们的绘画诗学,把西方现代主义和非西方的文化元素适宜而妥帖地作了结合。

与赵无极和朱德群不同,梁铨所处的环境和社会现实,让他把西方后现代主义思潮诚实地带到自己的作品中来。和那些在国内翻看画册试图追赶国际艺术潮流的“’85新潮”干将相比,梁铨在西方中心接受的美学训练,显然比他们更加清楚艺术系统这棵大树上的时序和定位关系。他不是以一个东方人对西方艺术的想象或者一知半解去描摹,恰好相反,而是一个东方艺术家出于对西方艺术的了解和迷恋在创作。梁铨运用后现代主义主旨本身反对约定成规的理念,使它的视觉转向自身,掘进中国传统美学富矿的内部,不去生硬抵触,拒绝,排斥,人为对抗,而是挪用,吸纳,利用和改造,重新赋予它具有巨大差异性的语义。

在1985年至2000年这个时期,梁铨创作了大量的色彩浓重的作品,主要以染色宣纸拼贴辅以手绘而成。其中,《中国册页》系列组画是这个“重彩时期”的代表作。这一批作品的尺幅都不大,接近传统书画册页的常规尺寸,每件一平尺有余,分为三组,每组十四开,单幅作品共计四十二件。有关创作《中国册页》组画的缘起,梁铨在同名画册的前言中说道:“我在(一九)九二年创作一些较大幅面作品的同时,也尝试作了一些册页。我很喜欢册页,行云流水一样的高雅的表达形式。在我作品的内容中虽然潜伏着不少喧嚣混乱,欲念纷争的分裂空间,但我希望能用些象征性的符号来加以约束。人总需要理性,只有正当的理性才能带来文雅。” ③

中西方双重传统的继承以及互文性(intertextuality)修辞,成为梁铨“重彩时期”创作的关键所在。在《中国册页》中,我们看到西方的色彩构成和中国的意象在画面上并置,一些传统绘画和书法的残片,涂鸦式的符号和线条,甚至火焚的痕迹,与染色的宣纸叠合在一起。梁铨表面上似乎表现的是一个喧嚣和纷争的纸上空间,画面中弥漫着愤懑和宣泄、理性和希冀的矛盾情绪,其实与上个世纪八、九十年代“狂飙突进”的反叛精神以及中国社会共有的危机心态可谓不谋而合。

有意思的是,梁铨在这个时期运用抽象表现主义的创作手法,远不如受到德国“新表现主义”的影响更多。例如画面中的块面重彩、即兴的勾勒、夸大的人体比例、拉长的四肢、不同的动作手势等表意和象形符号,容易让人联想起了德国新表现主义干将A.R.彭克的表现语言。这些符号同样也不可避免地让人想起贺兰山、阴山等山脉的中国岩画艺术。同在这个时期,他还创作了一些更为具象的作品,如1989年的《妈妈》、《儿子》,显然对特定的年份和事件,表达了内心压抑无可释怀的情绪;而《白马非马》则探讨了中国古老的哲学命题,试图以视觉手法阐述物质与意识的关系。当然,“新表现主义”的表现手法也源自于抽象表现主义,从这个角度来说,梁铨的创作方向和主旨还是归收于后者的范畴。

即便如此,梁铨作为中国当代艺术首批以抽象表现主义创作的艺术家,对当代艺术起到的作用和历史地位不可忽略,准确地说,他在西方后现代主义思潮发展的脉络上,为中国当代艺术的抽象表现主义带来一脉生机蓬勃的分支。他的作品很少设定具体的题材内容,追求自由表现、自由联想,强调感情的率性、天真,打破了几十年来官方展览倡导的“主题先行”惯有模式。他给当代中国的抽象艺术带来全新的意义和视觉经验,其贡献至今仍然没有得到应有的重视。

图注:梁铨 向传统致敬1982 铜版、薄拼贴技法 39×55cm

东方绘画诗学的归途

尽管梁铨“重彩时期”创作的重要性不言而喻,他通过形式的途径保持了对西方后现代主义的关注,作品当中也逐渐呈现出东方艺术美学的端倪,意在构建一个与西方艺术有着差异性的系统。但内在的差异性还不足以重现东方文化的多元化特征,并实际确立以亚洲区域或者以中国轮廓的元素为前提,引领东方文化的多焦点式去中心化进程,以期改变写作范式始终以西方对于东方想象和预设作为标准的艺术史。

然而,消解西方中心主义与构建东方中心主义同样困难重重,即便去中心化事实成立,此消彼长,终究会有一方沦落为“他者”的角色,从人类社会学层面上来看彰显的意义非常有限甚至失效。但对于一个东方艺术家具体而实在的个体来说,在现阶段去中心化的践行,至少在西方扩张所带来的全球化进程中,建立了一个多元化视角的当代文化样板。它既是抵挡文化一体化的屏障,也是一条抵达自我内心文化源泉的东方绘画诗学的归途。爱德华·萨义德在《东方学》中对东方的定义,至少给出了这条途径可行性的理论基础:“东方既不是欧洲的纯粹虚构或奇想,也不是一种自然的存在,而是一种被人为创造出来的理论和实践体系,蕴含着漫长历史积累下来的物质层面的内容。”

既然“东方”是一种被人为创造出来的理论和实践体系,那是不是意味着存在一条反其道通向西方中心的新途径?任何跨系统的文本间性(互文性)或多或少都包含着“谁吞食谁”的矛盾,但实际上更多的是建构了一个给予和获取的过程。在我看来,梁铨几十年的艺术实践——尤其是2000年以来的创作,不好说在将来可能会成为西方艺术新的源泉,从广义上给予启示和影响,但至少在去西方中心化道路上为艺术的多元提供了某种可能性。

如果说1985至2000年梁铨“重彩时期”的创作,并没有从根本上创造新的语言,只是在最大程度上带来符号学意义上的改变,那么这之后的创作,梁铨可以称得上是一个艺术意义上的改革者,而不再徘徊在西方艺术形式的边缘。在很长一段时间,梁铨希望自己的作品风格从“满”转向“空”——“这种‘空’和文人画的‘空’不尽相同。文人画的以‘空’表现‘实’,但是如果单纯想表现‘空’本身,又当如何行事呢?”④以画面来实现“空”的境界,成为他创作中悬而未决的一块心病。由于中国艺术家是亚洲后现代主义中的典型代表,这样的一种美学方向和视觉的架构成立,或许可以辐射以及延伸到亚洲地缘文化,为东方绘画诗学提供切实的参考。

导致梁铨风格发生巨大转变的契机,据艺术家自称源自于无意中发现一块被时间和外婆同时淘洗的洗衣板。2000年前后,梁铨的广东故土之行,不但让他的创作从此与遥远的祖先血脉有了联接,也开启了作品形态的新方向。洗衣板上极具立体感的条纹,静谧,平和,悠远,却又洋溢着线条的张力和美感,看起来微不足道,却如此细致而真实。梁铨恰到好处地把握住它的物理和精神形态,并运用到自己的创作中去。

与“重彩时期”的作品比较,梁铨在这个时期的创作虽然依旧以宣纸、色、墨、手绘、拼贴进行创作,但他在材料的形态上作了较大的变动:先前块状的宣纸,现在多数被撕成条状,夺目绚烂的重彩基本上被淡色所取代。梁铨放弃传统的笔墨程式,以淡墨染成的宣纸条拼贴图式,建构了一个理性而克制的抽象视觉世界。

从另外的角度看,他的作品也实现了线条、笔墨与留白的中国绘画方式。线条是拼贴形成的宣纸边缘,同样富于可控的规律和不可控的美感,一如洗衣板貌似天然实则人为的条纹;笔墨源于宣纸的晕染,除了被晕染稀释后的墨,同时还利用了水彩、丙稀甚至茶渍。他以细节的堆砌来实现“空”的境界,通过“以繁驭简”而达到中国绘画诗学中的留白。在另一方面,这种处理又是向内的,隐性的,艺术家极力把创作意图和痕迹隐藏在作品背后,让作品独立呈现作品自身的品质和精神维度,这正是梁铨想要追求的效果,“它最好能够给人以这样的一种感觉:看起来那位艺术家似乎什么都没做”。

梁铨在2000年后转变的风格,大致上可以概括为繁华落尽,灿烂翻为萧瑟,躁动归于静寂。这是他继“写实时期”、“重彩时期”之后的第三个创作阶段,综述作品的风格特征,可以称之为“空寂时期”。从某种意义上说,梁铨“空寂时期”的创作,是对自己前两个阶段创作的延续、覆盖、对立和否定的结果,更是否定之否定后的精神产物。

阐释梁铨的这一转变,可以看作是边缘文化向西方中心发生的话语新趋势的一种反应,也是艺术家对自我身份清醒的认知和意识上的自觉。因为活在当代,梁铨不会以墨守成规的传统技法去创作;也因为在美国受到了后现代主义思潮的影响,他自然而然地运用现代性去重塑自己内在的精神世界。“空寂时期”的作品标志着他与养育他的古老文化在现实世界中的实际相遇,真切踏上了一条东方绘画诗学的归途。这一切没有惊奇感,也没有晦涩含糊的纠结,只有久违的归属感带来的澄明与宁静。

所谓回归传统,现在似乎也成了时髦潮流。但我们不得不说大多数艺术家仅仅停留在对经典作品形态上的相似追摹,而不是如梁铨身体力行的那样,希望在精神层面与古代伟大的艺术大师建立文化共相和经验共享。梁铨试图从“原始”的文化中寻找东方化绘画诗学的元素,并剥离业已结痂成壳的固有文化经验,更加深入地挺进元文化核心,围绕它次第展开自己的创作空间。

在这个时期,梁铨创作了《桃花源记》、《溪山清远》、《潇湘八景》、《清溪渔隐》、《祖先的海》等一批作品,称得上是他“空寂时期”典型的代表作。“空”与“寂”既是作品画面的样态,也是艺术家在精神层面上追索的结果。正如他对倪云林的崇敬与欣赏,不仅仅折服于他平淡天真的作品表象——这么一来,在获得与自身背景的距离的同时,也意味着作品本身成为一道交流的屏障。而是通过这位简约派绘画大师的眼睛,以孩童般的纯真观看作品之外的世界。那是个外来文明入主中原、社会激荡的时代,也是一个东方性精神基础构建和生成的时代。只有洞悉历史特征以及艺术家个体在时代洪流中持守独立而逆向的审美趣味,并调频同步,梁铨才能体味到古代士大夫格调高洁释放出来的不绝回响。

考察梁铨作品中的文化意象,我们也发现其中的一些与古代大师运用的意象不谋而合,具有高度的共享性质。除了标题的象征性叠合之外,梁铨还有一系列个人的诗学辞汇:“澄明的、高远的、纯正的、边缘的、沉思的、安详的、谦恭的、洁身自好的、专心致志的、简单的、沉淀的、承担的、微弱的、重组的、变异的、独立的、秩序化的、无谎言的。”⑤可以说这些都是东方绘画诗学元文化的组成部分,每一个辞汇都独立代表着自身的词义,仿佛梁铨手中的纸条,井然有序地被他拼贴和排列在作品当中,架构出梁铨独特的当代美学倾向和精神气质。观看他的作品,我们甚至感受到现代都市的建筑,在密集的排列中与梁铨的作品产生了暗通款曲的对应关系,从而让枯燥的钢筋水泥的森林充满诗意与勃勃生机。

从去中心化的西方后现代主义到东方绘画诗学的归途,其路漫漫。梁铨不是参与随波逐浪的流行文化,而是意图在精英语言和“高雅”艺术领域的峡谷前行。他的创作并非有意给“有教养的”西方中心展示非西方的被边缘化的“教养”,也是给普遍粗鄙的中国当代艺术提供“另类的教养”。他的作品曾经无人问津,正因为如此,反而致使他更加肆无忌惮地追求理想。他让我想起一个内心孤寂然而丰盈自足的千年老人。

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”(唐·柳宗元)在兀傲不群的蓑笠翁的眼中,千山万径冰雪,活脱脱一个死寂冷清的世界,但他依然能感受到千山鸟飞、万径人踪的“绝灭”,恰恰证明了他内心世界的敏锐与鲜活。

梁铨就是那个蓑笠翁,孤舟,独钓,一江寒雪。

2014.8.28 北京

注释

① 见《传统与个人才能》,[英] T·S·艾略特,卞之琳译。

② 见梁铨《自述》,载于《祖先的海:梁铨2008年作品》,上海圣菱画廊,2008,P21。

③ 《中国册页·梁铨》,1993年8月第一版,浙江美术学院出版社。

④ 同②

⑤ 梁铨札记,2003年3月10日。

图注:粱铨 桃花源记 之一 2014 色、墨宣纸拼贴 50×40cm

展览信息

展览名称:“ 蓄素守中:梁铨三十年绘画作品展”

艺术家: 梁铨

策展人:王嘉骥

开幕时间: 2015.6.27 16:00

展览时间: 2015.6.27–7.27

展览地点:蜂巢当代艺术中心

- • 津派书画走向世界 马孟杰春节在联合国总部办展

- • 羊蹄辞旧 金猴献瑞—著名旅美画家卢东升猴年新作

- • 迎新春刘云生个人书画展在天津图书馆艺术展厅举行

- • 天津市凤和家政迎春送“福”活动在水岸华庭举行

- • 天津美术网向广大美术工作者、各界人士拜年

- • 精神追高,艺术求纯——董克诚之《格桑与卓玛》

- • 张蒲生、何延喆、马明春节前夕看望恩师孙其峰

- • 天津市体育局局长李克敏参观体育之光书画院作品展

- • 啃读诗文 潜情入画—评爱新觉罗·载庸十二幅画作

- • 天津大学留学生文化体验基地在国墨书画馆揭牌

- • 天津民建与河西政协新春送福活动在梅江书画院举行

- • 贺岁丙申—天津画院迎春美术作品展开展

- • 天津画院“深入生活扎根人民”送文化到静海

- • 第七届金土地书画展在王庆坨开展 丰富百姓文化生活

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0