- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

中国当代艺术中的荒原景观及其文化语境

一、荒野与荒原

要对荒原景观的概念进行较为清晰的认识,就必须引入另一个相关概念,即荒野。荒野的英文是“wilderness”,也可译为蛮荒。而荒原的英文是“wasteland”。两个单词的前缀“wild”和“waste”的含义对应了中文“荒”字的两个核心含义,形成既有一定相关性又有一定本质差异的关系。“wild”代表了野生的、野蛮的、荒凉的、未开化的自然景观,对其的视觉艺术表现在18世纪中期浪漫主义艺术中逐渐形成,并且在19世纪获得全面发展,在许多西方国家中产生重要影响。如果较为简单地追溯荒野景观在整个西方文化艺术中的审美发展历史,我们可以在文学,如荷马史诗中,发现一些对荒野的描写。荒野作为故事发生的环境,充满恐惧、神秘、动荡和危险,很少带给人愉悦感。之后荒野景观逐渐以田园风景(pastoral)、阿卡迪亚(Arcadia)的形式出现在维吉尔的《牧歌》中和文艺复兴艺术大师的画笔下,是黄金时代理想化的伊甸园,代表了宜人、丰饶而美丽的栖息地,有着浪漫和哀婉的气息,展现了人们对古代人淳朴生活的向往。到中世纪时期,伴随北方蛮族的入侵和民族大迁移,出现了像德国的《尼伯龙根之歌》、英国的《贝奥武甫》这样描绘北方原始民族英雄的史诗,使得荒野景观成为民族意识的发源地。

18世纪浪漫主义时期,荒野景观在视觉艺术中得到丰富表现。中世纪的废墟、德国的黑森林、英国的湖区、美洲和南太平洋的异域风景和原始文明等成为浪漫主义的审美对象。出现了如德国的弗里德里希、英国的透纳、加拿大的哈德逊河画派以及美国的表现西部荒野风景的画派等重要艺术现象,并且再次提出了相关的崇高(sublime)理论和如画观念。由于崇高具有不可把握性,展现了人类面对宏大自然景观的渺小、无力的状态,因此荒野景观往往被赋予超验和神秘主义的气息。

进入19世纪,对荒野的表现还深受自然科学认识的影响,伴随着地理学、地形学以及探险旅行的发展而兴盛,是科学、地质学和美学的整体反映,是来自对自然的忠实感知。因此,对荒野的表现往往是对国家领土中真实和独特荒野景观的如实描绘和全面保护,使其免受人类控制,免被文明侵蚀,使得这一类国家领土内具有独特性和崇高审美性的荒野成为宗教、美学和民族认同的价值归属地。典型的如美国西部自然遗产,尤其是以大峡谷国家公园和黄石国家公园为代表的独特地理景观的全面保护和展现。

荒野可以是想象的,也可以是真实的;可以是田园牧歌式的淳朴,也可以是崇山峻岭式的神圣。荒野最本质的含义是表现了一种典型心理状态,象征着一片远离文化、人类以及技术改变和控制的净土,是陌生的异域,带给人孤独、神秘、迷乱和困惑。荒野蛮荒、粗野、原始、强悍、富有活力的特性,让美国作家梭罗尤为神往,他在《瓦尔登湖》中把荒野蛮荒精神看作文明的发源地。他认为文明的征服者总是来自大森林和大草原的野蛮原始文明,是一群未开化、非理性的人,虽然他们的野蛮行为让人恐惧,但是他们简单淳朴的生活方式对于被现代工业文明中的喧嚣、繁杂所挤压和侵蚀,失去方向和内心焦虑的人来说也不失为一剂良方。他认为人类只有在原始、平淡的荒野中孤独生活和思考,回归朴素淡泊的心境,才能享受到内心的轻松和愉悦。梭罗笔下的瓦尔登湖为代表的荒野更为接近传统的西方的田园牧歌、伊甸园景观类型,和中国传统文人山水画所注重的桃花源式的象征隐逸的景观的联系更为密切。而北宋时期的宏伟山水则更为接近西方19世纪浪漫主义时期的崇高自然审美理念。而从中国当代艺术风景画范畴来看,董其昌所贬抑的北宗画派的遗绪在1949年后得到一定的复兴。典型的如20世纪五六十年代的毛泽东诗意图、红军长征等革命浪漫主义绘画,在“’85美术运动”时期则有北方画派以及尚扬、丁方描绘的黄土高原等。

相对于荒野景观在艺术中的悠久历史传统,荒原是晚近的发明,是西方现代主义文化的产物。荒野是远离人类文明的自然原始景观,而荒原却扎根在城市和现代化语境中,和人类社会密切相关,是人类文明的副产品。虽然城市的历史非常悠久,但对城市的描绘基本上侧重于其作为人类文明的代表所展现出的秩序和规范上。城市建立的初衷就是要控制自然、驯服异质,从而满足人们财产安全、商业贸易等基本社会需求,这种对城市秩序的追求成为人类心中永远的乌托邦梦想,是一种明显的“构想的空间”方式。在文艺复兴时期建立的以单点透视为标准的城市结构,就体现了人们对完美秩序的渴望。弗朗西斯卡(Piero della Francesca)的《理想的城市》一画是这一理想状态的明确呈现。这样一个建立在数学模型上的规整统一的空间模式在20世纪现代主义时期发展为功能主义的都市规划理论,尤其突出地表现在勒·柯布西耶(Le Corbusier)的城市规划及其纲领性著作《明日之城市》中。柯布西耶认为建筑师与城市规划者是一个“社会工程师”的角色,进行整体的带有乌托邦色彩的系统工程,从而避免大自然的混乱不堪,而直线和直角是秩序和统一性的保证,代表了崇高的目标。柯布西耶对理性和统一性的追求成为20世纪上半叶城市设计的主导理念,并且在今天依然有着极为重要的影响。但城市始终存在无法控制的一面,涌动着各种破坏性的力量,潜藏着代表狂欢精神的狄奥尼索斯,始终威胁着城市系统的秩序。而且,伴随城市的不断扩展和物质结构的日趋复杂,混乱变得越发难以控制。

早在19世纪的法国,就有像波德莱尔这样的象征主义诗人开始了对城市繁华背后的丑恶与人性阴暗面的展现,以及对现代城市混乱、污秽而又诡异的现象的深入描写。而左拉的自然主义小说以科学般的精确性对法国巴黎城市景观进行了真实、客观的刻画和描绘,尤其注重日常生活空间场景的自然、赤裸、毫不掩饰的展现。进入20世纪之后,艾略特的代表诗集《荒原》可以说是文学上描绘荒原的经典文本。“wasteland”中的“waste”一词非常传神地传达出了一种一战过后被消耗、压榨、蹂躏,最后被抛弃的现代文明荒芜、腐朽的风景,具有荒诞特性和世纪末的悲观气质。艾略特的诗歌和当时流行的风雅派诗人的田园牧歌式吟唱截然不同,敏锐地展现了现代城市生活和现代物质文明带给人的精神上的孤独感、隔膜感、无聊感和失落感,以讥诮和冷峻的笔调描绘了沉沦在现代都市深渊中的一群迷茫、空虚人物的内心世界。他们失去人生理想,玩世不恭,苦闷彷徨,处于外部世界荒芜、内心世界空虚的荒废境地,“一个人守着一座监狱”。荒原成为资本主义文明堕落和一代人精神空虚的代名词,是一片缺乏雨水滋润的干涸的“死地”,“没有实体的城”。

随着现代城市化进程的深入发展,城市中混乱、荒芜的一面引起普遍关注。文化评论家戴维斯(M. Davis)就把洛杉矶看作一个充满混乱和秩序的代表。他认为洛杉矶的怪异之处在于扮演着发达资本主义的乌托邦和垃圾场的双重角色,构成阳光和黑色的冲突对立,标志了令人鼓舞的经济发展、成功和永恒富裕的梦想和神话之地与黑色代表的一场噩梦,一块政治、道德堕落,追逐金钱,充满暴力的荒野的共存,展现了生活在城市中的不同阶级、种族、性别等的不同体验和矛盾。建筑师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)也将现代大都市看作一台复杂、神秘运作的机器,并且还在此基础上提出了垃圾空间(Junkspace)的概念。建筑的幻想不规则地融入了垃圾和废弃物遍地的贫民区的废墟中,混乱是社会生活中最基本的存在。复杂、扭曲、高低起伏、变幻莫测、奇异、荒诞……城市带给人们更多异样的感受,使人经历一场不可思议的冒险。洛杉矶这种多重、矛盾的世界在科幻电影《银翼杀手》中得到更为鲜明的展示。戴维·哈维在《后现代性的状况》一书中,对这部展现2019年的洛杉矶未来图景的电影进行了论述。肮脏潮湿的街道上非工业化和后工业衰落的老旧景观,堆积着各种语言、文化、高低技术的混合物,同时“在街头景象与内部混乱与衰败之上,高耸着高科技世界陡直上升的传送装置、广告、企业力量熟悉的形象,蒂勒尔公司庞大的金字塔式大楼占据着该市的一部分”。符号的混乱、富有争议性的意义和信息的混乱,暗示着支离破碎与不确定的状况正是存在于都市中的后现代矛盾的表征。

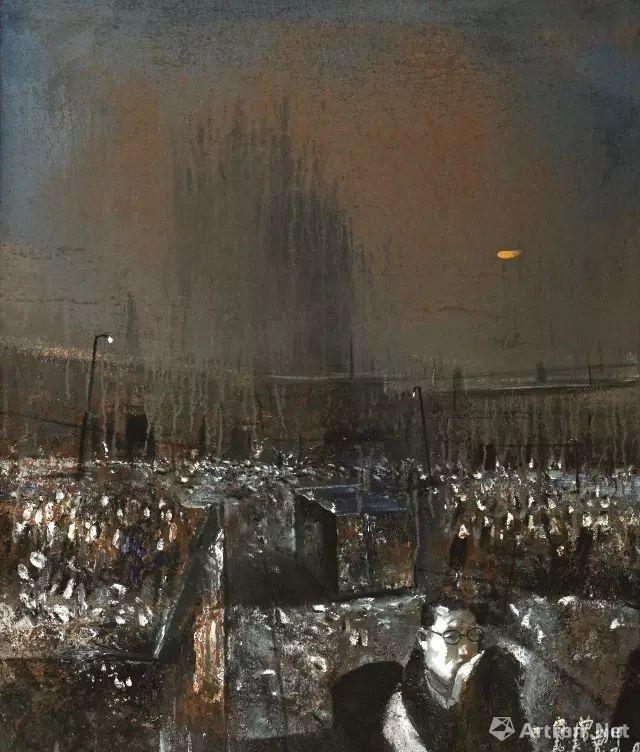

相对于文学、电影以及社会科学领域对城市荒原景观的阴暗、混杂状况的全面深入触及,从19世纪的印象主义开始的现当代艺术却在整体上依然偏爱荒野景观而鲜见荒原景观。以印象主义和后印象主义绘画为开端的西方现代主义艺术虽然不乏描绘现代都市的作品,但其总体上对形式变革和艺术自主性的追求,导致如同前述城市乌托邦建设规划思想的对艺术形式与精神乌托邦的追求,使得城市荒原景观一直未能成为表现主体。在立体主义、未来主义的艺术中,虽然在表现形式上显现出现代都市混杂、矛盾和多重的空间特性,但具体到对荒原景观的描绘还是阙如。另外,德国表现主义艺术,如桥社的凯尔希纳对柏林城市生活的描绘中还能够看到荒原景观的一些端倪。而20世纪初期产生的美国“垃圾箱画派”是较早的以写实手法描绘美国底层生活的城市景观的艺术流派,描绘了诸如经济公寓、贫民窟、码头等落魄、萧索甚至肮脏的荒原景观,借之来揭示资本主义大都会的阴暗面,具有一定批判意识(图1)。

图1: 乔治·贝洛斯《悬崖居民》,1913年

“垃圾箱画派”虽然在艺术语言上沿袭了欧洲印象主义、表现主义的手法,但在内容上开始摆脱对欧洲艺术传统的依附,第一次完全以美国的社会生活为主题,展现了美国本土性,开启了美国现代艺术的新纪元。正如文学一样,艺术对荒原的表现也更为集中在一战之后。其中德国战后表现主义,尤其是新客观主义艺术就聚焦于战后的苍茫荒芜的社会状况,从中能够看到一些类似荒原景观的展现,表现了对战争和西方现代文明的批判和反思。但随着西方国家逐渐从两次大战中恢复元气,经济逐渐繁荣,荒原景观又逐渐淡出艺术视野。

总之,荒原就是被人类文明所破坏、侵害、改造、蹂躏、践踏、抛弃的景观,充满了强烈矛盾和冲突,不同时空的事物杂糅在一起,形成最为荒诞诡异的奇观世界。

二、描绘荒原

中国当代艺术的历史发展过程呈现出一个鲜明的从荒野景观转入荒原景观的过程,转折点就是象征中国“’85美术新潮”高峰的“1989年的中国现代艺术大展”。大展之后,中国的政治、经济形态发生了巨大变革,以经济建设为中心的市场经济体制开始得到全面、深入推行,城市化成为发展的中心。体现在文化艺术上就是从形而上的宏大叙事模式转向了更为具体和个人化的叙事模式,商业利益也逐渐深入到艺术的体制中。人们对崇高精神的追求转向更为现实的对经济财富的追求,导致了曾经引领社会思潮的艺术家们在精神上产生了极大失落和感伤。这一状况尤其明显地表现在以“玩世现实主义”为代表的艺术家群体中,而荒原景观也开始在这一重要社会背景之下出现。

伴随着社会的转向变迁,艺术家的现实生存空间也发生转变,这也是荒原景观出现的直接因素。中国以社会主义市场经济为主体的结构调整,使得原本坚固的单位体制开始松动,开始变得混乱和富有活力,引发了大规模的人口流动,形成“国家身份地理学的壮观图景:被家庭、土地、户籍和祖国所束缚的人民,现在终于获得了空前的自由”。留学生、农民浩大的土地离弃运动,新兴城市引发的人口迁徙等,“最终凝结成了新流氓社会的辽阔版图”。而中国各地众多受到西方艺术思潮洗礼的艺术家也纷纷放弃稳定工作,聚集到北京,寻求着进入国际艺术圈的机会,成为这一“流氓版图”的重要组成部分。这些伴随着中国现代化和城市化进程而进入城市的流动人口,即是本雅明所说的“游荡者”(Flaneur)。城市的游荡者通过提供漫游的副产品——诗歌、摄影、电影、绘画、报道、随笔等文化产品来为“某一瞬间稍纵即逝的生活经历和都市生活世界所特有的持续性经验之间的裂缝搭建起了桥梁。我们获得了展示最高程度的现代性的大都市辩证图像。……‘游荡’是一种本真性的都市行走方式和文化活动,从哲学上讲,我们可以将其归结于后形而上的主体性”。游荡使得艺术家熟悉了迷宫般的城市。本雅明强调到,体验迷宫般的大都市是一种艺术。“迷宫”是对日常生活中体验的都市组织及其空间结构的描述,揭示了一幅高度凝练、不遵照某种逻辑秩序,而是关系到梦的结构的都市图像。游荡者代表了文化的“外来者”,他们丧失与原有地域文化的纽带,在迷宫般的城市中游走,在城市的边缘聚集,逐渐形成一个暂时属于自己的生存区域,寻找自身在这个城市生存的理由和身份的认同,这就是至今依然存在的艺术区。

从最初的圆明园、东村到之后的宋庄、798、草场地、黑桥等,艺术区成为溢出国家现代城市规划之外的新的空间生产模式,一种边缘、飞地的空间形态,塑造了不同于主流文化的精神状态,并且以荒原景观的图式展现出来,成为中国当代艺术中表现荒原景观形态的第一种类型的来源,即边缘叙事。首选主题自然是艺术家对自身艰苦生活状态的真实表现。典型的如摄影家荣荣,其在1993年进入名为“东村”的北京郊区村庄时拍摄的《东村系列》,记录了处于“荒芜之地”的一批自我放逐、有着波西米亚理想的行为艺术家所处的破败、杂乱的生活环境。张洹的行为艺术《十二平方米》,在一肮脏公厕中将身体涂满鱼油和蜂蜜,引来一群苍蝇聚集在身上,反映了东村恶劣的生活状况,以及艺术家们顽强的生存意志力。“像一种被从现实抽离出来的表演性人生的陌生之地”,不断地在每一个荒诞的破败而迷离的边缘角落可以随处像行进在邪途的天使一样在镜头前表演。上述作品都带有深深的反叛暴虐的意味,一种脱离原先社会关系和地域根基之后才能有的情绪。正是基于这样一种边缘和底层的生活体验,对小城镇以及底层边缘人物生活环境的表现成为荒原景观的主题。贾樟柯的电影《小武》通过对山西汾阳的普通人物生活场景的表现来获得游离于主流和反叛之间的边缘身份。之后许多独立影像都受其影响,纷纷以自然主义的手法拍摄杂乱无章的县城景观,拍摄工人、精神病人、“小姐”等社会底层群体,代表作有王兵的《铁西区》。作品的三个章节《工厂》《艳粉街》和《铁路》正好囊括了中国当代艺术家最喜欢表现的题材。摄影界也出现了关注县城底层社会的纪实摄影潮流,如赵铁林一直执着于拍摄一些“看不见的人和看不见的城市”,拍摄卖艺者、拾荒者、苦力、风尘女子和宋庄中的艺术家等漂泊在城市边缘的人物的破败如垃圾场的生存环境。郑国谷的《阳江青年》系列摄影作品则呈现了广东阳江新一代青年在这样一个急剧发展的中小城市中的成长环境和心态。“阳江青年”对当时流行的香港影视中不良少年的生活形态的模仿,展现了消费资本主义社会中“坏青年”的举动,表现了他们所活动的阴暗破败的角落——昏暗、充满尿骚味的地下通道、小巷。这类作品创造了一种青年亚文化的寓言影像,表现了中国社会转型时期青少年无名的伤感和无聊心态。而艺术家则徘徊在主流价值观边缘,通过对边缘景观的关注来获得自我身份认同。

第二类荒原景观来自对城市光鲜繁华背后的毫无特色、千篇一律,易被人忽视的公共空间的表现。其中最典型的就是城中村,破败的住宅楼、街道桥梁、车站、工厂、公园、围墙,城郊等。杨勇和刘瑾镜头下的青春女性总是在城市角落中徘徊游荡,她们生活其中的毫无特征、混乱无序、断裂和非连续的空间环境,展现了城市文化和历史记忆在社会巨变中瓦解和消失,喻示了处于戏剧性蜕变社会中的人的空洞、虚无、迷茫和孤独,展现了面对大都会无情残酷碾压下的人的无力、无助感。

图2 : 张小涛《通道》系列,2016年

而张小涛的《通道》系列作品(图2)以及影像作品《迷雾》,则以蝼蚁的低矮视角表现发生在地铁站、街道、涵洞等交通景观中的魔幻荒诞事件,把毁灭与重生、噩梦和现实纠结在一起。翁奋2001年的《骑墙》系列通过一个纯真少女骑在分割荒原和现代化都市的墙上,仰望海市蜃楼般的现代城市,来表现经济高速增长时期都市景象的快速变化和物质主义、消费社会对于年轻一代造成的青春虚无、都市冷漠以及个人孤独的感受。孟煌一段时间为郊区荒芜地理景观所着迷,以一种近乎修炼的方式在郊区的荒芜之地中创作,体验他所喜爱的诗人里尔克的诗中所表达的艺术精神。

第三类是对传统中国园林的现代性表现,将具有中国美学特质的园林转变为无法返回的荒原。在洪磊所拍摄的苏州古典私家园林的摄影作品中,通过局部手工着色的方法,使得园林的水系充满血色,而天空也漂浮着血色云层,从而将代表传统美学精神的空间转化为受到现代文明侵蚀的充满痛苦和魔幻的荒原空间,传统精神已经被荒芜抛弃,逐渐衰落凋零腐烂。徐弘的以“镜花园”为主题的系列绘画中,对于闯入空无一人的园林的当代人来说,犹如进入荒芜之地—— 一个异己的而非畅神的空间。而喻红2016年9月在中央美术学院美术馆开幕的“游园惊梦”展也对类似的仿古典园林进行了重构。作品采用立体、交错、魔方的空间结构,在一个大的废弃的公园里借助对中国传统寓言故事的演绎,包括盲人摸象、刻舟求剑、水中捞月等,还有盆中娇嫩的儿童和象征天津滨海新区爆炸的熊熊大火的对比,来述说着关于人性的敏感、脆弱、隔膜、无助、肤浅、自以为是的精神状态。多重时空的不同情节以戏剧化方式杂糅在一起,使得具有传统风格的被荒废的公园成为中国当代生活精神空间的隐喻,突出了空间中平和美好与荒诞戏谑、无知愚昧的冲突。2006年北京丽都公园内的孔画廊举办了“游园”展览,集中展现了20世纪90年代中期开始的一批以“游园”为主题的作品,其中既有传统园林空间,也有现代公园等相关空间。当代艺术对“园”的普遍关注既有对传统私人自治理想空间的渴望,更是对传统文化精神衰败和精神家园丧失的哀叹。

第四类是对城市废墟景观的集中展现。这是得到最多关注和表现的景观形态。艺术史家巫鸿在《废墟、破碎和中国现代与后现代》中提到,废墟美学在西方有着悠久传统,而中国传统中除了诗歌外,在视觉形象上是几乎不存在的,对保存和表现废墟是十分忌讳的,认为昭示不幸和危险。中国艺术中废墟主题的出现是西方化和现代化的结果。废墟形象通过游荡在圆明园、东村画家村的艺术家的随性笔触开始频繁和强烈地表现出来。值得注意的是这种废墟意识已不仅仅是传统的怀古伤今的喟叹,更多的是对现时的强调,是对暴力和破坏的关注,更具有现代的批判意识。废墟不仅是中国当代社会现状的描述,而且隐喻了整个中国所面临的现代性状况—— 一种不完全和不饱和的社会心理趋势,一种在心灵和物质方面的残缺状态。这种残缺状态在一些正经历城市功能剧烈转型的城市中表现得尤为明显。王家增的油画作品《城迹系列》和《工业日记》系列(图3)

图3: 王家增 《工业日记》,2010年

即是描绘了画家家乡沈阳铁西区转型改造后遗留的工人和破败厂房废墟,这是后工业文明下的异化的大工业区。画家对这种衰败景象的描绘不是以写实的表现形式,而是采用了一种隐喻的手法。他描绘了许多铁盒子,这些铁盒子的原型是工厂废料箱,是工业文明的产物,是人们厌弃的对象但又是依附对象,展现了东北老工业区的变迁过程和人的生存状态。汪民安在评论文章《机器监狱》中,认为铁盒子锻炼了人,塑造了充满压抑、呆滞,被标准化的生命产品,象征了社会是机器组成的监狱、牢笼,体现钢铁时代、现代社会状况。铁盒子是社会生产基础,也是社会管理基础,是管制机器,是韦伯所说的铁笼,让人孤独和隔膜。贾蔼力也展现了其家乡——工业城市沈阳那种沉重、钢铁般的环境,以此作为逃避和放逐心灵的灰色桃源,空气中弥漫着强烈金属味。(图4)

图4:贾蔼力《苍白的不只是你》,2012年

四川和重庆也面临类似的转型和衰败过程。陈秋林的表演摄影《无题》表现了穿着婚纱的都市女孩置身于四川工业区背景下的虚无感,而影像作品《废墟》表现了山城小镇城市化、现代化的感伤。贾樟柯和新生代艺术家刘晓东不约而同地记录了三峡移民这一中国最大的拆迁事件,真实展现了已成一片废墟的古城和曾经生活其中的人的命运。传统人性和文化意识在以三峡工程为代表的现代化进程中已经受到严重毁坏,消失大半,只是如废墟般残存,供人展示,情感的缺失和破碎依然普遍地弥漫在大多数人的心中。

三、独守荒原

中国当代艺术四类荒原景观的作品中,有许多接近乡村景观,邹跃进认为在中国都市中的乡村“是一些破旧和脏乱的地方,即未被改造的旧城。这就是我们能在中国的每一个城市里面都能够看到农业文明、工业文明和后现代文明同时并存的原因。或许可称其为‘第三世界的都市景观’”。这种独特的荒原景观形态不仅来自现实生活环境,在某种程度上是中国现代化进程中文化征候的真实写照,并且内化为一种基本的精神形态。尤其是对于许多1990年代末出现,被朱其称为“青春残酷”的“70后”艺术家来说更是如此。他们的作品鲜明展现了生活于“小时代”,缺乏共同的理想和精神纽带,只能追随自我感觉,处在碎片化、抽象化的焦虑痛苦情绪中的脆弱、不堪冲击的群体的真实感受。如李继开和韦嘉的作品中的男孩形象总是被置于混乱破败的空间,伴以随意的笔触,沉浸在童年梦幻中,充满了挫败感和虚无感;他们困在垃圾堆、废料场等组成的荒原中“无处可逃”,无法飞离,独自眺望着远方,旁观着无法预料的未来。

事实上,这种心灵荒原的状态不仅是“70后”艺术家的状态,而是弥漫在整个中国文化艺术阶层的心中,是1990年代末以来中国社会性质转向后意识形态、市民社会和消费文化的新的混合社会形态,即“小时代”之后的重要产物。“小时代”的艺术,精致但缺乏强大精神力量,观念和形式很自我但缺乏明显个性,呈现出表面繁华而实质平庸的状态,而且经过资本的疯狂收割,中国当代艺术也变成了荒原。“这意味着中国的文化状态正在接近世界性,资本主义的世界性对我们而言已是一个现实,即一个精神均质化和高级庸众的普适状态。”朱其赋予这种状态一个形象的空间比喻,即“安逸的离岛”。在当代社会中,一种生存之安逸又无聊、发展之停滞又心有不甘的复杂感成为自我主调,青年一代在思想上缺乏知识分子视野,不关心历史、政治和社会议题。虽然在离岛生活安逸,但又如同被抛入一个天堂陷阱,感受不到直接的痛苦,但还是有一种渺茫或孤独感。这个“安逸的离岛”中的人被隔离在现实情境之外,无法摆脱消费主义的“异化”和资本的文化霸权,在物质丰富、生活舒适背后的是难以掩盖的焦虑、伤感和无聊。这个“安逸的离岛”对大多数人来说,是现代繁华时尚社区的代名词,而对中国当代艺术家来说,则是一个另类的荒原。而且从目前的趋势来看,“离岛”开始逐渐重新寄居到中国传统山水画艺术闲适、出世的空间中,试图回归到老庄的虚静、无为的思想状态中,但依然无法掩盖内在的空虚和空洞。

纵观中国当代艺术的发展历程,当“’85美术思潮”在艺术语言和观念上以十年的时间经历了西方艺术的现代主义变革的时候,中国社会的政治经济现代主义变革还刚刚起步,但当中国当代社会全面进入市场经济大潮中时,当代先锋艺术遭到冷遇,不得不重新调整,摆脱了宏大叙事,消解了崇高、深刻,关注日常生活,强调自我内心的主观感受,正是这些断裂和不同步,使得荒原景观成为中国当代社会的现实图景和社会整体心理危机的典型形象,成为艺术的主题,成为无所适从、无根无基的社会生存状况的象征。社会学家安东尼·吉登斯在《现代性的后果》中提到断裂(Discontinuities),“指现代的社会制度在某些方面是独一无二的,其在形式上异于所有类型的传统秩序。”而理解断裂的性质,是分析现代性是什么以及其产生的后果的重要开端。“现代性以前所未有的方式,把我们抛离了所有类型的社会秩序的轨道,从而形成了其生活形态。……在外延方面,它们确立了跨越全球的社会联系方式;在内涵方面,它们正在改变我们日常生活中最熟悉和最带个人色彩的领域。”现代性的断裂和抛离改变了我们原先的生存环境、文化语境,毁灭了我们原本赖以生存的空间地域,把我们带到一个完全陌生的荒原般的世界中,一切都被迫重新开始,从头来过。

牛津记事(布上油画)25cm×35cm 2016年

而艺术家对“荒原”景观的执着和固守,一方面希望借助荒原这一“非地方”的想象,进入一个脱离具体的身份观念和地理界限的自由和想象的空间;另一方面来自对大众文化中庸俗景观的无奈反抗和拒斥,从而建构艺术家的虚幻精英身份。荒原是对固有边界的超越,是随意的、无条理和模糊划分的复杂区域,包括“国际自由城、无人之地、非军事化区域、防线、隔离区、边疆等”,这些地带是“零度地带(degree zero zone)”,也即我们所说的被抛弃的“三不管”地带、飞地,或荒芜之地。这些地点脱离了原本地理秩序的控制,漂浮在多元的身份之中,“是被排空的空间,身份规范在这里不起作用,已经被一系列无法预料的规则所替代”。荒原产生于现代文明遭遇危机之后形成的被毁灭和抛弃的心理状态,在西方主要来自对战争的反思和战后的经济危机,在中国,则是来自改革开放和市场经济带来的精神和社会的巨大变革所造成的过去和现代的极大断裂。荒原景观也从对真实社会环境的描绘转变为自我放逐的艺术家体现自身身份的重要载体,成为一个文化符号,而且还在发生着新的变异。但艺术家对荒原的孤独坚守,与其说是一种反抗异化的手段和回归传统隐逸文化的表征,不如说是对现实变革潮流的一种无法、也不愿介入的无奈退避,事实上正是齐美尔论述货币经济时所说的,是文化与人以及人与人之间淡漠、疏远和异化的典型表现。

注:此处为摘录,原文刊发于《艺术探索》2017年第4期。张皓:浙江传媒学院设计艺术学院副教授,研究方向:现当代艺术。(作者 张皓)

- • 静观-景育民作品展10月15日在798悦美术馆开幕

- • 禅风墨韵-赵寅书法作品展在天津图书大厦开幕

- • 封俊虎书法艺术探析:与“张裕钊体”的不解之缘

- • “瞳画杯”绘画大赛优秀作品展在河西区文化中心开幕

- • 天津美院女同学会纪念女画家范闻泽逝世三周年

- • 却把幽怀寄清荷—解析顾正主对荷文化的深邃理解

- • 青年女书法家唐曼清人行天桥下的特别雨中颁奖礼

- • “兰亭江南书画作品金秋天津展”10月12日开幕

- • 天津著名画家缪文杰在美国犹他州讲学、办展

- • 高清图:著名画家缪文杰美国书画精品展作品欣赏

- • 孟庆占画苑(青州)开馆暨中国画名家邀请展举行

- • 书画名家作品展在津落幕 将移师邢台市图书馆展出

- • 禅风墨韵-赵寅书法展10月9日亮相天津图书大厦

- • 似拙实巧 大气浑厚——赵士英的“伊隶”

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0