- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

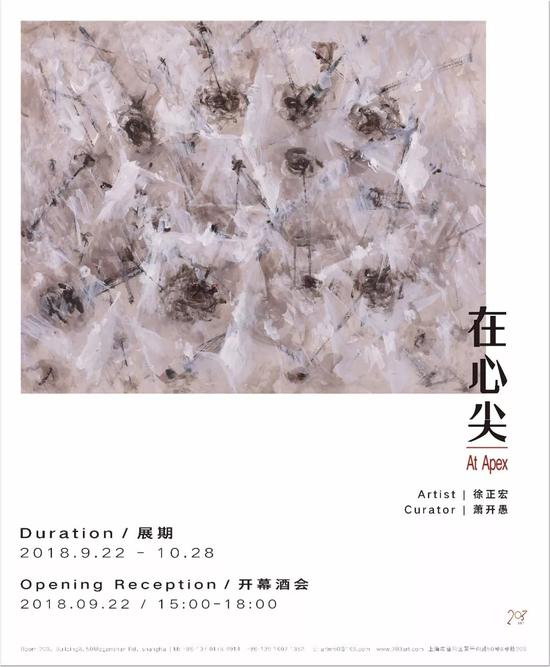

在心尖

开幕 : 2018.09.22 15:00

展期 : 2018.09.22 - 10.28

策展人: 萧开愚

地点 : 上海市普陀区莫干山路50号8号楼203

镜影中的分割线

文/萧开愚

当艺术的战场转移,艺术的战略战术随着武器弹药的与时俱进而与时俱进,站在潮头的艺术家和潮头一样堆满远近视野,纸布仍然吸引着色彩及其恋人。主流当代艺术家就像党代表或者巡视员一样深入厂矿企业和热点困局,排查并且报告社会问题,这艺术——出自、牵连着权益世界中人人有份的忧患——是非个人化的。从非个人化条款来看,作者意义上的个人,如果不是指批判性的立场和批判方式的创造,就等于自私、狭隘、猥琐的保健自摸。这样的外向立场特别是在诗歌上支配诗人的工作已经一百年了,从未妨碍另一些人、越来越多的人顶风作案,把自我当作不一定便宜、不一定简捷的似是而非的对象,使其由这个世界的微小狼藉变为这个世界可辨的微小图像。这份翻身反向的狭隘,可以看作是对法律覆面与自我研究的勉强区别,对拒绝狭隘的狭隘的平衡,接近当代艺术政治着眼的斗争意念。

徐正宏小时候画画,当兵复员回到上海工作,又做了一段生意,禁不住长期压抑本能的苦闷,终于停止正常明亮的运转,沉入地下室涂抹纸布。尽管生活在上海,具有看展览、了解艺术时尚的条件,来往朋友中有些执着的艺术家,横横竖竖争论不绝于耳,真不容易,徐正宏接受了自诩为上海的自然而然的某个小圈子的方向的影响,却须得免于其大同小异的方式的淹没。他的天赋体现在,他花了近十年时间摸索语言,就其目标范围而言,共同语言的倾斜产生自己的语言,他知道他后进,还得搞个特点。抽象绘画的语言就那些,点、线到面,或面上点、线,或为了面的点、线,直些、曲些,破一点、规则一点、覆盖一点,不是为了几何解析就是为了有所表露,如此而已,徐正宏找到了分割线。在此类似书法的、依靠点画的姿势区别彼此的存在的狭窄区域,语言不过是表情一类容易模仿混同而不是独特遗传的东西,分割线的出现,首先不是为了与人别过,而是为了毕现自我的身心撞裂。

在上海,画抽象画的人比较多,过去感觉洋气,现在显得土气,倒也没啥乖戾,每个地方的每个风气都无需辩护,健衰有时。一个地方很多人画抽象画久了,形成非平面排斥力量,就凝结了一堵高墙,强制后进者的进退。徐正宏试探直线的时候,试探到了他的心理块状,他的画面上第一次出现了直觉,但是,画面上的直线组合在画面中部切出一个大的块面,属于平面连续作业,越出平面的深度造成极硬或极软的造型,则抽具象两边都不认。同行根据自身约束理当不认,不认本是骄傲的事情,极可励志,同行不认意味着没有同行,那就看你能孤行多久了。按说抽具象的界限不仅早已过时,打破了无数代了,现在与市场挂钩,尤其抽象天然地与市场挂钩,界限又成了鲜明的保障,不从等于自外,确实伤脑筋。这里多说一句,抽象与市场的联系,实质是与更加广泛的墙壁的联系,表面上回避了社会急切需要的严峻判断和末日预报,亦即很多场所的不适应性,但更加广泛的公、私墙壁,实指更加广泛的历史理性,和孟德斯鸠说的知道改动恶的坏处比恶的坏处更坏就暂且不改的审慎相近,这种微观政治的集合貌似顽固地拖后腿,却代表着集体运筹的深邃。的确,艺术购买力大多攥在资本家油乎乎的手上,艺术家落到给资本家捧场的地步足够悲惨,艺术家无力改变作品的流向,用自己的心理裂痕对比资本家的心理裂痕,批评到达批评对象那里就不错了。

批评为什么不能出自病案,或是被批评者从病案中捕获呢?徐正宏用分割线,目的不在造型,他对几条线拼个形状、山野切割石块之类毫无兴趣,他在纸上画的线,碰巧是他的心理切分线,合一而自行延伸,自为折停。兴起接续之后,缭绕中几条直线刻切之后,出现了轻飘需得钉住的裁纸,似乎先于人生、似乎皮肉被锯或自裂的磐石,两者都是他心理的自况。就是说,他胸中或脑中钉着一张皱纸,未必求字,而是可能飘失,越是钉牢越是示意飘走,或者,与生俱来的荒石心理被——不一定是他自己——锯开了,开合同意,裂开表示恐怕合上。少许裂开保持精神解放的巨大希望,同时压缩复原的耗时,激活了石头内部密集的黑暗。确认自我恐惧,托物在否和托物现状的恐惧,封存在身上是证实活着的精神症状,表现在纸布上,是两边留情的犹疑,决断正是含带。线的直爽含蓄难言的曲解,恰是一份有所控制、编辑技术透露魂魄之惊的精神症候自白。徐正宏是言行和存身高度一致的人,他的艺术劳动与他的家庭生活分中有合,他在家中地下室画画,妻儿随时插足,他呢,以勉强表现甘愿,随时上楼打杂。他的日常担忧永远是二者完全混同,那样的话,相当于纸张飘失,裂石合龙,他的自证将再无凭据。不过,他的担忧同时指向二者彻底断开,在空间距离上分离,那样的话,纸上更无纸石,平面的自为滚动脱离心理自查的百般撕扯,也就无情了。就是说,徐正宏的艺术与他的心理真实出自生存关系,出自命理关系产生的感情。感情作为动物性的升华,要么受到世故的规律,要么格外汹涌,需要超越力量的疏导。在放弃形象、胜任反对思想观念的艺术家这里,朝向明确表现的感情常常退回在情绪的场所,任其以能量的方式在混沌中自动生成流向。徐正宏的线的粗细、直曲和密度接受理智的程度看似较多,数量和调色则只是直觉的呈现,比如在由三条直线切出一个角的这些作品中,斑驳的脏色和星块的分布,找不到什么顽强的理智强行干扰无意识的痕迹。而且貌似规划的三条直线,在其相交了的每一幅作品里都颠覆了艺术家的意志,徐正宏本想切分平面而又保持平面,切分的结果却是立体的构成,构成的角几乎只能是室内立墙柱托天顶的墙角。配合着肮脏色团腾挪星云的状态,天顶一角极易被辨认为旧教堂壁画脱落的忠实写真,这种三维推翻二维的达达式意外,显现了潜意识的顽强,暴露了潜意识中再也压抑不住的倾向。倾向或者意志,可以认作深处记忆的涌现,可以说成精神出路的必然,更可简洁归为宗教情绪的上位。一组沉着的作品,破损中展现疑似信仰既有考索之隐,更像萌发的宽床,说明着它们精神撞行的记录性质。

感情作为动物性的升华,要么受到世故的规律,要么格外汹涌,需要超越力量的疏导。在放弃形象、胜任反对思想观念的艺术家这里,朝向明确表现的感情常常退回在情绪的场所,任其以能量的方式在混沌中自动生成流向。徐正宏的线的粗细、直曲和密度接受理智的程度看似较多,数量和调色则只是直觉的呈现,比如在由三条直线切出一个角的这些作品中,斑驳的脏色和星块的分布,找不到什么顽强的理智强行干扰无意识的痕迹。而且貌似规划的三条直线,在其相交了的每一幅作品里都颠覆了艺术家的意志,徐正宏本想切分平面而又保持平面,切分的结果却是立体的构成,构成的角几乎只能是室内立墙柱托天顶的墙角。配合着肮脏色团腾挪星云的状态,天顶一角极易被辨认为旧教堂壁画脱落的忠实写真,这种三维推翻二维的达达式意外,显现了潜意识的顽强,暴露了潜意识中再也压抑不住的倾向。倾向或者意志,可以认作深处记忆的涌现,可以说成精神出路的必然,更可简洁归为宗教情绪的上位。一组沉着的作品,破损中展现疑似信仰既有考索之隐,更像萌发的宽床,说明着它们精神撞行的记录性质。就图式来说,色斑和细线并未因为几何块状的居中和前置而丢失本位,受到秩序的摆布加上一个观看的层次,取消不了无序自在的属性。注意力是不可靠的东西,一会儿就散了,转移了,隐在背景的模糊跳上前台,加倍受到打量,这是观看理论配合抽象画的边缘发挥,使被忽略和超现实的隐面从支配意义向支配行为的变动。另一方面,被结构性地安装在注意的焦点的东西,一定会引起疑惧,所以徐正宏无意中建筑的教堂,并不告示他已经解决了他的精神的痛苦,反而说明一个不断地形成的解决方案越破旧越晃眼,造成更加持续的不安。就是说,周围未被廓清,主体即不安稳,即只是假设,何况只是无意识的假设。当然,无意识的假设不如理智的假设有力,但可能更有发生和发展的空间的说服力。说不定焦虑中的天真就是幸运,纷纭里的地点含有自我,比较起来,纸布上留下疑点,为现在和之后组织了对照,对观看者重要得多。痕迹和针对痕迹的痕迹,这就是徐正宏的谨小慎微的战场的硝烟味。

就图式来说,色斑和细线并未因为几何块状的居中和前置而丢失本位,受到秩序的摆布加上一个观看的层次,取消不了无序自在的属性。注意力是不可靠的东西,一会儿就散了,转移了,隐在背景的模糊跳上前台,加倍受到打量,这是观看理论配合抽象画的边缘发挥,使被忽略和超现实的隐面从支配意义向支配行为的变动。另一方面,被结构性地安装在注意的焦点的东西,一定会引起疑惧,所以徐正宏无意中建筑的教堂,并不告示他已经解决了他的精神的痛苦,反而说明一个不断地形成的解决方案越破旧越晃眼,造成更加持续的不安。就是说,周围未被廓清,主体即不安稳,即只是假设,何况只是无意识的假设。当然,无意识的假设不如理智的假设有力,但可能更有发生和发展的空间的说服力。说不定焦虑中的天真就是幸运,纷纭里的地点含有自我,比较起来,纸布上留下疑点,为现在和之后组织了对照,对观看者重要得多。痕迹和针对痕迹的痕迹,这就是徐正宏的谨小慎微的战场的硝烟味。

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0