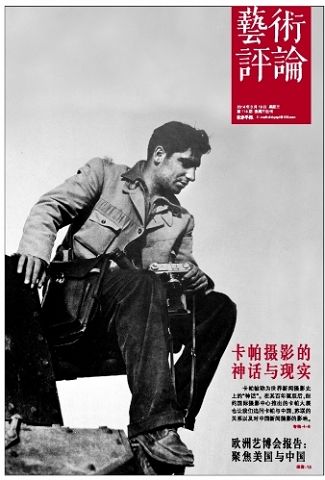

封面用图:卡帕于1938年在中国。

1938年4月,临近徐州前线,铁路运输为战争提供军队和供给。本版图片 1938年,罗伯特·卡帕作品

1938年7-9月间,汉口,一次日军的空袭之后。

台儿庄战役之后,一些受伤的士兵必须步行几英里才能到达火车路过之地。

1938年4月,临近徐州前线。

1938年7-9月间,汉口,一次日军的空袭之后,在被毁的家园前哀伤的妇女。

1938年,汉口的主要街道上,童子军们和士兵们扛着孙中山像游行以示抗日决心,队伍的最后跟着汉口的市民。

1938年,汉口的主要街道上,童子军们和士兵们扛着孙中山像游行以示抗日决心,队伍的最后跟着汉口的市民。

在日本空军的狂轰滥炸下的中国汉口

日军离开之后的汉口,红十字会救助站里嚎哭的妇女 (以上三幅皆为1938年卡帕在中国的摄影作品)

日军离开之后的汉口,红十字会救助站里嚎哭的妇女 (以上三幅皆为1938年卡帕在中国的摄影作品)

1938年的汉口,卡帕(左一)和伊文斯(中间西装者),电影摄影师佛诺

纽约国际摄影中心(ICP)正在展出“彩色的卡帕”大展(1月31日至5月4日),是对卡帕彩色摄影作品的首度呈现,也是对西方现代报道摄影先驱、在战争报道摄影方面具有开拓性贡献的摄影家罗伯特·卡帕(Robert Capa)百年诞辰纪念。《东方早报·艺术评论》以一系列专稿呈现卡帕与中国、苏联的关系以及对中国新闻摄影的影响。需要追问的或许还有——卡帕对于如今的中国新闻人与摄影又有着什么样的意义?

顾铮

去年是西方现代报道摄影先驱、尤其是在战争报道摄影方面具有开拓性贡献的匈牙利裔美国摄影家罗伯特·卡帕(Robert Capa,1913-1954)诞生一百周年。本来以为中国媒介会有些动静,可是我的估计错了。对于凡事“预”则“不立”,“不立”则“预”的中国媒体来说,居然没有什么动静。这是不是说卡帕对于如今的中国新闻人已经没有了什么意义?或许不是。在经过了一段时间的观望后,心中仍有不吐不快的郁积,于是击键草就此文,谨表纪念这位为中国人民的抗日战争也做出了贡献的美国摄影记者之意。

由于卡帕中国之行的档案材料没有完全公开,因此本文只能根据这样一些“旁证性”材料加以“拼凑”,如尤里斯·伊文斯(Joris Ivens,1898-1989)的中国之行中所记日记中的卡帕行踪,英国作家W.H。奥登(W.H.Auden)与克里斯托弗·伊修伍德 ( Christopher Isherwood)于1938年来华采访后出版的《战地行纪》、美国《生活》画报所发表的他的中国报道摄影作品,以及理查德·威兰(Richard Whelan)和阿历克斯·克尔肖(Alex Kershaw)等人有关他的传记中的中国之行部分等。

卡帕生平:新闻史上的神话

卡帕于1913年生于匈牙利首都布达佩斯,本名安德烈·弗里德曼(Endre Friedmann)。1931年,青年弗里德曼因参加左翼政治活动而被迫亡命德国首都柏林。他一度曾在柏林的一所政治专科学校注册上课,所修专业是新闻。后因生活所迫,弗里德曼进入一家图片社做暗房助理。1932年11月,因图片社一时抽不出人手去哥本哈根拍摄被驱逐出国的列昂·托洛茨基(Leno Trotsky,1879-1940),弗里德曼被临时抽派上阵。初出茅庐的弗里德曼不负所托,成功拍摄了被斯大林驱逐出国的托洛茨基初次在西方世界露面的影像。就在弗里德曼的事业刚现转机时,1933年,身为犹太人的弗里德曼却因为纳粹上台而不得不逃离柏林以躲避德国的反犹运动。

弗里德曼辗转来到巴黎后,生活非常困顿,有时甚至不得不与朋友一起去偷面包果腹,而光靠喝糖水度日则是他的家常便饭。但也就在这段物质贫困、精神丰富的时间里,他结识了摄影家安德烈·柯特兹(Andre Kertesz,1894-1985)、 大卫·西蒙“契姆”(David Seymour,1911-1956)、 亨利·卡蒂─勃列松(Henri Cartier-Bresson,1908- )等人并结下深厚的友谊。这些人后来在战后与他一起组成了著名的摄影记者自主经营的摄影图片社“马格南”。也是在这段时间里,弗里德曼邂逅德国籍犹太人流亡者盖尔达·波霍利勒(Gerda Pohorylle,?-1937)【后改名盖尔达·塔罗(Gerda Taro)】。两人不久坠入爱河,弗里德曼教会了盖尔达使用相机的技术, 而盖尔达则成了一个子虚乌有的美国摄影家“罗伯特·卡帕”的经纪人,向各报刊兜售其实是弗里德曼拍摄的照片。从1936年开始,弗里德曼就用“卡帕”这个名字发表作品。我们也许可以说,“卡帕”这个响彻摄影史的名字也是他与盖尔达的爱情的成果之一。

就在“卡帕”这个名字开始崭露头角的1936年,通过普选上台的西班牙共和国政府由于内部政见分歧而失去了控制国家的能力。同年7月, 右翼军人佛朗哥(Francisco Franco)在西班牙法西斯政党的支持下,悍然发动武装叛乱。但是,佛朗哥的倒行逆施受到了支持共和国政府的西班牙人民的激烈抵抗。西班牙从此进入了长达三年的内战。当时,希特勒德国与墨索里尼意大利从军事、经济上支持佛朗哥叛军,而斯大林苏联则全力支援西班牙共和军,结果,这场内战演变成为一场两大意识形态——共产主义与法西斯主义的、通过双方代理人展开的殊死搏斗。

而他在西班牙前线拍摄到的《倒下的共和派士兵》,则成为了战争摄影史上最为著名的照片,尽管这张照片至今仍然疑云密布,人们无从确认这张照片是否摆拍而得。但这张照片成为了他的通行证则是肯定的。同时,这张如此著名的照片也成为了他背负一生的无比沉重的十字架,他最终只能以在新闻摄影现场的一死来卸掉它。

在结束了对西班牙内战和中国抗战这两场战争的采访后,欧洲局势更趋恶化。已有“当今最伟大的战争摄影家”之誉的卡帕不得不又一次开始他的流亡之旅。这次他的目的地是纽约。卡帕一到纽约后,马上开始与《生活》画报的合作。在美国参战后,身为匈牙利裔美国人,他一度作为敌国侨民在美国的自由受到限制。但他仍然找到机会奔赴欧洲战场,与进攻西西里的盟国军队一起用降落伞做飞将军从天而降,也与登陆诺曼底的美国大兵一起抢滩,以自己的冒险行为为他的名言“如果你的照片不好,是因为你靠得不够近”作注。而因为自己的传奇性经历,卡帕在报道战争的同时也使自己成为一个颇具新闻性的人物。

二战结束后,卡帕本愿自己成为一个“失业的战争摄影家”,但他仍然身不由己地拍摄报道了第一次中东战争和印度支那战争。酒、色、赌一样不缺的卡帕,需要大量的以冒险为代价的金钱来维持自己的日常开支。因此,作为一个虽然已经有点厌战的著名战地摄影记者,他仍然无法拒绝奔赴火线的召唤。1954年,在越南的太平省,代替别人来到这里采访奠边府战役的卡帕踩响了一个地雷,终于成为新闻史上一个永远的神话。

台儿庄战役和武汉战役

1938年1月21日,卡帕登上一艘名叫“阿拉密”号的客船从法国马赛港起程赴中国。与卡帕一起来华的还有伊文斯团队的电影摄影师约翰·佛诺(又译弗恩豪特,John Fernhout)。卡帕是应荷兰电影导演尤里斯·伊文斯(Joris Ivens,1898-1989)之邀作为其影片《四万万人民》摄制组的照片摄影师与电影摄影助理来华的。卡帕此行先是去香港与已经先期抵达香港的伊文斯会合。在香港会合后,他们三人搭飞机飞武汉市,开始在中国的拍摄之行。

在船上,他们遇见了同船来华的英国诗人奥登与伊修伍德。奥登和伊修伍德后来在他们合作的《战地纪行》中对于同船的卡帕和佛诺有生动的描绘。他们写道:“(我们在从马赛到香港的旅途中就认识了他们俩。真的,就因为他们那些嬉笑玩闹,捏屁股啊。‘噢,什么啊!坏蛋!’的大呼小叫啊,还有那些没完没了的妓女的笑话,他们成了二等舱的活跃分子。)卡帕是匈牙利人,但比法国人更法国﹔矮壮,皮肤黝黑,眼袋下垂,黑眼圈,眼神气活像喜剧演员。他才二十二岁,却已是一个著名的新

时的《生活》画报甚至把它与滑铁卢、葛底斯堡、凡尔登等历史性战役相提并论。因此,卡帕急切地想要拍出好的照片。在台儿庄,他们见到了在前线指挥战斗的李宗仁将军,而卡帕也拍摄了李宗仁的肖像。而在孙连仲将军所在的战地,他们爬上了炮兵观察哨,看到了四英里外的日军阵地。这可能是伊文斯团队离日军距离最近的一次。当然,他们还遭遇过日军飞机的轰炸。4月6日,台儿庄被中国军队收复。他们于4月8日回到台儿庄城里,后来几天一直在那一带拍摄。

1938年5月23日那期的《生活》画报发表了卡帕拍摄的四个版面的台儿庄报道,这些照片标明是由卡帕拍摄。在这些照片里,有展现中国军队出动的场面,也有表现哨兵们站在城墙上守望敌情的画面。在这期画报的版面中,还有他拍摄的中国军人操作重炮的画面。这个画面的得来,在伊文斯的日记中有所记载。他说:“卡帕作为副摄影师获得了第一次教训。前来检查的官员杜将军为了显示他的重要性,阻止近距离拍摄大炮。这根本是扯淡。这种大炮是德国人在1933年制造的,已经广为人知。而军队权威人士则站在我们一边,因此我们拍摄了这个画面。”这段文字其实还说明了伊文斯与卡帕在中国工作的额外的困难,那就是除了需要面对危险的战火之外,另一个重大困扰是来自国民政府方面的监视。在武汉的国民政府安排那时已经深得宋美龄信任的、后来被称为是蒋介石的“特勤总管”的“新生活运动”总干事黄仁霖为伊文斯团队安排“一切”。这所谓的“一切”,包括了对于他们的严密的监视。黄仁霖甚至安排了一个现在尚不可考的摄影师“CHUCK”跟随伊文斯团队拍摄。凡是伊文斯团队拍摄过的一切,“CHUCK”都要跟着拍摄一遍,以便政府方面能够全面把握这个团队拍摄了什么。

而置身于不断受国民政府监视困扰的伊文斯团队的卡帕,还有着另外一层深深的苦恼。那就是电影人与摄影人之间的专业分野所引起的不被重视的痛苦。在台儿庄,卡帕的沮丧达到了某种高度。他在给他的好友、编辑彼特·柯埃斯塔(Peter Koester)的信中说:“总的来说,我是这个远征队的‘穷亲戚’,这引发了我的许多困难。他们是很好的团队成员,但电影是他们的私事(他们让我这么感觉到),而静照则完全是次要的……台儿庄的照片不错,但这真的是很不容易拍到的,想想在你身后有一台大大的电影摄影机,有四个检查员在我们周围,然后你还得帮助胶片操作者。”这番话明显地表现出了电影与摄影这样两种不同媒介在相处时的不睦关系。也因此,他逐渐萌生了离开中国之意。顺便说一下,卡帕是一个喜欢写信的人,在中国期间,除了给柯埃斯塔写了不少信之外,他还给在美国的母亲写了不少信。这些信至今保留在纽约的国际摄影中心,但还没有公开。

4月14日晚上,伊文斯团队坐一列旧火车离开了台儿庄,结束了为时10多天的采访拍摄。由于火车里挤满了人,他们无法再躺下。而卡帕则是躺在了车厢地板上的反光板上。总的来说,伊文斯团队在台儿庄没有拍摄到太令人激动的片段,卡帕同样也没有到手令人印象深刻的照片。而这与战场上的中国军队非常保护(也是受命监护)这个拍摄团队有一定关系。

影像中的人道主义

成就了战争摄影

被美国人称为“中国的芝加哥”的武汉,在抗战中一度成为了国际媒体的焦点。因为中国政府部分机关迁移至此,使得这个城市成为了战时中国的临时首都。而日本军队则欲夺取这个当时中国的第二大城市。人们寄希望于武汉这个“中国的马德里”可以阻止日军的侵略脚步。历时四个月的武汉战役,最后以武汉失陷告终,国民政府西移重庆。中国的抗战由此进入了更为漫长的相持阶段。

在武汉期间,卡帕拍摄到了中国政府进行战争动员的场面。在卡帕于武汉拍摄的一张特写肖像照片中,一个头戴钢盔的中国少年士兵高昂头颅,传达出一股中国人民抗日的凛然之气。后来,这张照片被1938年5月16日那期的美国《生活》画报用作封面照片,封面左下角还压印“中国的保卫者”字样。而这一期的中国战事报道的七个版面,则用来刊登他于3月12日在武汉的所见。通过这样召唤国际同情的视觉呈现方式,卡帕把中国人民的抗日决心与呼吁传达到了世界的各个角落。

台儿庄战役后,为了阻挡日军进攻武汉的步伐,蒋介石下令炸开花园口段黄河大堤。这个毁誉参半的决定给敌我双方都带来了巨大损失,而卡帕也在7月初奔赴现场拍摄到了一些照片。回到武汉后,卡帕还拍摄到了最高国防委员会的会议情景。这是讨论重大军机的中国最高国防机构第一次向媒体开放拍摄。他拍摄到了蒋介石在主持会议时的情景。同时,在武汉的八路军办事处也向他开放。卡帕因此拍摄到了中共军人开会的照片。从照片看,他甚至可以较为自由地从比较高的视点俯视会议的进行,因此拍摄到了周恩来等坐在桌子边上看叶剑英正在指点军事地图的画面。此外,他也拍摄到了倚靠着门框的周恩来形象。在武汉,他还发展出与史沫特莱的亲切关系。除了两人都有种奔放不羁的相同气质因此相互吸引之外,卡帕还期望与中共关系密切的她能够帮助他弄到去延安的介绍信。

在刚刚从香港抵达武汉不久,奥登与伊修伍德就在董显光举办的新闻发布会上见到了卡帕。他们从卡帕那里得知伊文斯团队的计划。在两人的《战地纪行》中,他们写道:“在他们动身前往西北地区前,他们要在此等候他们的装备,装备正通过铁路托运过来。他们打算拍一部以一个少年士兵、一个在八路军某支游击队里的‘红小鬼’的生活为题材的电影。”后来,他们又多次在各种场合相遇。一次,在汉口的史沫特莱家,他们再次见到了卡帕。“我们到的时候,卡帕、博古两人正和她在一起。……卡帕和其他人刚从台儿庄回来。他拍了很多照片,伊文斯的影片已拍好了一个完整段落。但卡帕不甚满意。他发现中国人的脸不怎么上镜,若和西班牙人相比较的话。显然他很想回西班牙去。‘我想在七月十四日回巴黎,’他满怀憧憬地说,‘在街上跳舞。然后出发去马德里……’可与此同时,他还要陪伊文斯和弗恩豪特去延安和西北地区。他想让我们帮他把那些未经审查的照片寄到美国去,然后在那里出版成书。‘你会赚很多钱的!’博古说道,爆发出一阵哈哈大笑。”

1938年4月29日, 卡帕在武汉拍摄到了他在中国拍摄的最为人们熟悉的一些照片。那天,日本侵略军为了庆祝日本昭和天皇的生日,以汉阳兵工厂为重点目标,对武汉发动了大规模空袭,在空袭警报响彻云霄的时候,卡帕冲上武汉街头,拍摄了武汉市民在街头观看中国空军与日寇激战长空的许多场面。在他的照片中,既有中国人民为空中激战而心事重重地观战的情景,也有在得知中国空军击落二十架日机大败日寇的消息时欢欣鼓舞的场面。如果将卡帕在1936年11月拍摄的有关马德里空战与武汉空战的照片放在一起,人们就会发现,卡帕通过这两场发生在欧洲与亚洲的两个不同国家的空战场面,向世界上千千万万的读者传达了这么一个重要事实:在西班牙与中国这两个不同国家中发生的战争的性质是相同的,即都是人民与法西斯主义的殊死决战。这是同一性质的战争在两个不同空间中的同时性展开。

在同年7月19日的另一场日军对武汉的空袭中,卡帕再次以自己的战争影像证实了自己用照片得出的上述结论。日寇在这场空袭中对居民区也实行狂轰滥炸,成千上万的平民在空袭中丧生。身为伊文斯摄影队一员的卡帕在空袭结束后迅速奔赴受害最严重的地区,拍摄日寇狂轰滥炸后的惨状。卡帕在这次拍摄中拍到了一张后来广为人知的照片《蹲着的女人》。蹲坐在已成一片废墟的家门门槛上恸哭的中国女性的身影成为中国人民深受日本侵略苦难的缩影。而当人们将卡帕拍摄的在马德里空袭后丧失家园茫然不知所措的西班牙女性与武汉妇女的照片放在一起时,马上产生的联想便是,在战争造成的灾难中,首当其冲蒙受重大牺牲的便是妇女与儿童。

还是在他写给柯埃斯塔的信中,卡帕提到了他拍摄的这些照片。他说:“不幸,我的报道相当不完美,因为我们的‘电影远征队’在其他地方还有拍摄任务,因此在干了十分钟活后他们就把我拉回了旅馆。所以这个故事是不完整的。我本想要在下一天去完成它(日机每天都会来),但20日一天只响过一次警报,没有轰炸。”除了自己的报道工作与团队的电影拍摄之间的矛盾之外,更令他困惑的是一种工作伦理上的疑虑。在另外一封给柯埃斯塔的信中,卡帕更直言:“慢慢地我觉得自己越来越像只鬣狗。即使你知道你工作的价值,这也会让你变得神经质。每个人都怀疑你是个间谍或者怀疑你以其他人的痛苦为代价来挣钱。”这个疑虑可能终其一生都不会有明确的解释,只要你从事的是这种性质的工作。而他在工作中的死亡似乎还了他一个清白。

在卡帕的战争摄影中,除了第一线的男人(主要是士兵)之外,还出现大量的妇女与儿童形象。他通过自己拍摄的战争中的妇女儿童影像来含蓄地提醒人们,即使是战争摄影,其根本立足点还是在于人以及人所展示的人性。对卡帕而言,报道战争的最终目的就是为了传达一种对人的根本理解与关心并唤起对生命的尊重与爱。这就是他与其他那些根本无视人的基本尊严,一味渲染战争残酷的战争摄影师的本质区别。其实,简单地将卡帕说成是一个战争摄影家是有失公允的。他的摄影是基于一种人道主义理想的战争摄影。他报道战争是为了最终消灭战争。如果说他是战争摄影家的话,那也是一个反战的战争摄影家。是卡帕的战争影像的人道主义性才最终决定了他能成为有史以来最伟大的战争摄影家。

在武汉,伊文斯团队经过努力,争取到了去西安拍摄的许可。伊文斯计划在那里寻找机会直奔延安。不过国民政府方面非常清楚这个团队想要拍摄延安方面的企图,因此他们在西安期间,由董显光和黄仁霖拍给他们的电报还在强调:“夫人要我告诉你,中国只有一支在蒋委员长指挥下的军队。在你的影片中要注意不要宣传其他部队,只能突出中国军队。”

在西安,他们还领教了中国式“宣传”的本事。一天,在发生西安事变的原地,当伊文斯“站在蒋介石被绑架的山上的石头上,看到一千多英尺的山下有一座典型的、四周有围墙的中国小城。在中间的空地上发生了一件什么事”。他们赶紧下去,看到了后来伊文斯在日记中描绘的如下景象:“四名学生站在一个小庙外面。他们用一个原始的传声系统和肥皂箱做成了一个土制的扩音器。他们唱歌鼓动人们参加抗日战争。男人、女人、士兵、儿童、鸡、猪是他们的听众。整个集市非常活跃,这些人基本的潜在力量——中国各处都可看到——被这些学生激发起来了。这是一个很伟大的表示。但是不允许我们拍摄,因为怕它会给人们一个印象,以为中国群众是肮脏的、没有组织的!我们和检查官争吵起来。还是不行。争吵愈来愈厉害。检查人员把手放在镜头前。事情就此定局。”

然而,更惊人的一幕发生在第二天清晨。早晨7点左右,团队的中国伙伴通知他们出门,因为他们已经安排了一件“非常精彩的事”。据伊文斯描述,“在一个没有任何典型的中国东西的大广场上,他们聚集了大约一万人。一切都安排得有条不紊,孩子和孩子在一起,男人和男人在一起,自行车和自行车在一起。四只亮晶晶的扩音喇叭,还有四十个学生(昨天只有四个)面向群众。‘你们的好机会,’他们对约翰和我说。‘这和你们昨天要在集市上拍的那个小场面是大不相同了。”

伊文斯一针见血地指出,“伪善的检查官员认为拍摄一万人的场面宣传效果更好些。”当然,既然来了,也只能拍摄了,用以表现“团结”,并且切入了在香港拍摄的孙夫人宋庆龄的镜头。伊文斯对此做法有点心虚,因此不忘在日记中辩解道:“但是在精神上,在剪辑中,她是在那里的,和她的人民在一起。”

在中国期间,卡帕还尝试了用刚刚出世不久的彩色照片来报道中国抗战。7月,他请求经纪他照片的图片社PIX给他寄送彩色胶卷。他在9月收到了彩色胶卷并且拍摄了日军空袭武汉后的市面惨状。很快,1938年10月17日出版的《生活》画报,以两个版面刊出了他拍摄的彩色照片。在用彩色胶卷拍摄了武汉的苦难之后,他离开武汉去香港。9月22日,他已经到了香港。从香港,他搭乘飞机辗转回到巴黎。

卡帕的中国之行为中国人民的抗战保留了许多珍贵的历史影像,但这场摄影之行,于他实在留有太多遗憾。其中最大的遗憾是他没有能够去延安拍摄中共领导下的八路军。

与伊文斯一样,他也有意去延安去拍摄那里的情景。因为斯诺的《红星照耀中国》(汉译《西行漫记》)已经成功地为中共造势,引起许多西方记者的探访兴趣。但实在是因为运气不好,他没有获得成功。在伊文斯与佛诺于8月离开中国后,卡帕成为了一个自由人,但中国当局认为他身份已经变化,需要再作登记并且申请旅行通行证。繁琐的手续,也令卡帕望而生畏。而更令卡帕感到遗憾的是,在拍摄延安这件事上已经有人胜过他了。那人是他早先在“迪福特”图片社的同僚瓦尔特·博斯哈特(Walter Bosshard),他不仅在延安拍摄了许多照片,而且还拍摄了一部片长20多分钟的黑白纪录片。因此,卡帕离开中国,在某种意义上说是他决然求去,因为他在获得有关延安的“独占性”影像方面已经绝望。

他的影响早就开始了

当人们习惯性地问卡帕对于中国新闻摄影的影响为何时,其实他们往往预设为改革开放后他被介绍进来后开始产生的影响。

不过,在下面引用的给柯埃斯塔的信中,我们可以发现,早在1938年,在中国战场,他就已经在影响中国的新闻摄影了。他说:“我在这里正开始一个由几个年轻摄影家组成的团体。我将在欧洲继续同样的事。……我不知道卡蒂-布列松和契姆在干什么,和他们也可以做些事。……如果我们能够形成某种组织,但我绝对不希望是一个常规的经纪社,我会喜欢它的。……最近我能做的就是教导这里的几个年轻人做出好活,在我离开后那将会很有意义。”卡帕写这封信时年仅25岁,但他的远见与着意当下的志向是很明确的。想来,他信中说到的在教导的对象应该是中国的年轻摄影家。这么说来,他在中国的影响其实早就开始了。而由他作为发起人之一的、成立于1946年的并不“常规的”马格南图片社,其实早在他的这封信就有了最初的构想。