- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

班宗华与高居翰通信50年 争论50年

我第一次写信给高居翰是在1962年,那时我在斯坦福大学学习中文,已经决定硕士阶段要研究中国艺术史。

卡希尔(高居翰原姓氏 Cahill 的音译)教授当然已经是这个领域的权威,他的著作《中国绘画》在 1960 年出版,影响力和普及程度惊人。关于我的研究生教育如何进行,我向他征求意见。他用他一贯的周到向我说明了这一领域的情况,包括中国艺术方面的著名学者各自的优势和弱点,以及摆在我面前的多种可能性。最终他推荐了一个一年的课程,这一年我将跟着他在弗瑞尔艺廊学习,能够得到由他负责管理的助学金,接着我会进入哈佛大学攻读罗樾(Max Loehr)的博士,罗樾是他在密歇根大学的导师。

结果我忽略了他非常完善的建议,选择了另一个课程。这是我与高居翰第一次意见相左,我们在其后 50 年一直意见相左。后来我逐渐意识到,不同意高居翰有点像不同意上帝;他讲的话在中国绘画领域具有如此权威,以至于人们一想到自己与他持不同意见就几乎颤抖。但我天生的本能一直都是不信任权威,这种本能也存在于我们历史的根基里。

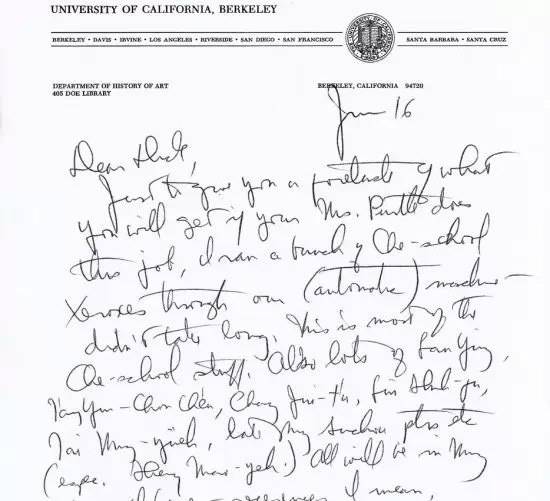

高居翰写于1992年6月16日的便条 论述了一个正在计划中的项目

在那些遥远的日子里,人们手写或用打字机打出信件,装进信封,贴上邮票,从邮局寄出;在我与高居翰第一次通信后的数十年中,我收到他如此多的信件,其数量现在还令我吃惊。他无疑是一位超级写手,比任何一位中国绘画领域的作者都好得多,对于每一个阶段、每一个流派的中国绘画,他都非常了解,因此他的信对我来说是独一无二的教学形式。那一时期他确实是这一领域的权威。他也同样喜欢争论,不必说,他庞大的知识储备使得与他的争论既令人害怕又让人获益。关于中国绘画及其学问的争论,贯穿了我们持续超过 50 年的通信。

几乎所有的来信中,都有他对其他学者及其著作直截了当、毫不客气的评论,因此不适合在这里发表。但是,为了表明我与他通信的性质,我附了一则手写于 1992 年 6 月 16 日的便条。其中他论述了一个计划中的项目,把在伯克利 (指加州大学伯克利分校)图书馆里找到的一本日本的老拍卖目录中所列的全部中国绘画拍摄下来。最后,当时的一名硕士生裴珍妮(Jennifer Purtle)承担了这个项目,信里提到了她。这封信展现了高居翰对于艺术史家必须寻找和更好地利用的视觉研究材料的准确感觉、他对同事与学生接触这些材料的持续性的鼓励,以及他对新项目自发的热情。

还有许多篇幅更长的、漫谈式的来信,包含着对我所写的东西合理而尖锐的、有时是有策略的批评,对我文章的修改和改进建议,对其他学者刺骨的评论,对自己旅行和经历的回忆,对他学生的看法,以及对生命和艺术的哲学反思。作为我发给他的所有东西的回应,他会发来他看到的出版物。

看着这些通信,我惊讶于他毕生能够投入在这些问题上的注意力和思考——还不包括持续不断地在半个世纪中引领了一个学科的学术生产,以及日复一日的教学和演讲。他毫无疑问是这些年来我最严肃、最细心的批评者,只是有时候他顾不上我的感受(在这个问题上,我也一样不顾及他的感受)。近年来我们当然通过电邮沟通,邮件往返持续到约一年前。在失去联系一阵子后,我和我的妻子凯瑟琳在温哥华参加了他的 80 岁生日庆典。我在这里影印了他 2010 年 11 月 22 日写给我的邮件。邮件中,他评价了我那年在上海博物馆主办的期刊上发表的关于元代画家孙俊泽的论文,那一期里也有他自己的文章。非常典型地,他衷心同意我论文里的一些东西,还发现了应对过去那些尚未解决的争论的新方法。现在看来这真是一份令人感动的档案。

高居翰于2010年11月22日写给班宗华的邮件

高居翰给我的信件反映了他作为中国艺术史家的学问,那只是他对我的帮助的一方面。和他一起欣赏中国绘画是另一种独特的经历,每一个认识他的人都会分享。他和我对艺术的看法不同,但是出乎意料地,我们对许多基本事物的看法是相同的,我们都喜欢欣赏各种类型的中国绘画。偶尔我们会相处一段时间,第一次是在 1970 年一起去台北“国立故宫博物院”,最后一次是上世纪 90 年代中期在北京待了一个星期。在后一次旅行中,有人拍了那张我附在邮件里的照片,严寒中我们和曹星原在故宫。这让我得以以另一种方式铭记他。

永远不会再有人哪怕是有一点点像高居翰了;很难想象今天的中国艺术史领域如果没有他、没有他所贡献的一切会是怎样。在他的网站上,他记得我偶尔会因为他对我说的话或写给我的东西而生气。是我的错,Jim。

作者:班宗华(Richard Barnhart):当代著名中国艺术史学者,曾执教于耶鲁大学、普林斯顿大学,并且为印第安纳波利斯艺术馆、大都会艺术馆作顾问。最著名的作品是《大明画家》(Painters of the Great Ming),但还未有专著被翻译成中文。

- • 画坛伉俪王慧智、苗延荣中国画全球巡展香港启幕

- • 天津第一届葫芦文化艺术节获奖作品专场拍卖会举行

- • 天津市高级书画师霍然:笔走龙蛇间的心灵交谈

- • 美术界深入生活扎根人民创作工作推动会召开

- • 津门实力派画家贾冰吾、柴博森、闫勇联展

- • 大风堂艺术传人慕珍赵同相举办迎新春书画展

- • “怡泉+C”可口可乐第三届原创设计节颁奖典礼

- • 中国(天津)第一届葫芦文化艺术节开幕

- • 白鹏、徐展作品联展在“集真阁”开幕

- • “金石永寿——曹志宏书法篆刻展”在滨海新区举行

- • 天津著名水彩画家石增琇和他的水彩情缘

- • 天津市著名书法家马孟杰将赴纽约时代广场挥毫

- • 天津市美协画家“大地行”走进静海送书画下乡

- • 马魏华:为汉字颂德立命

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0