- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

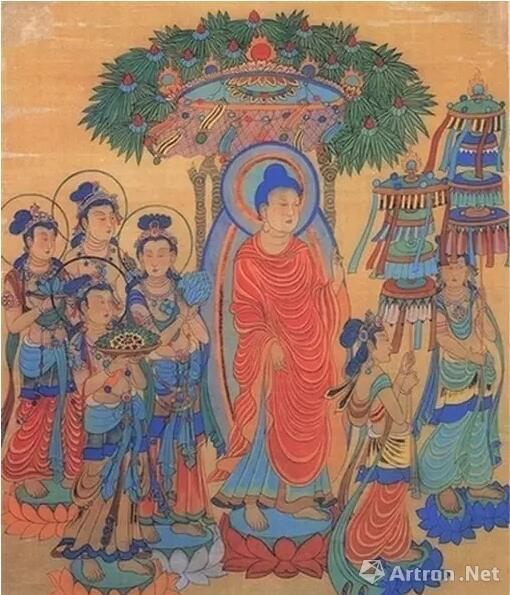

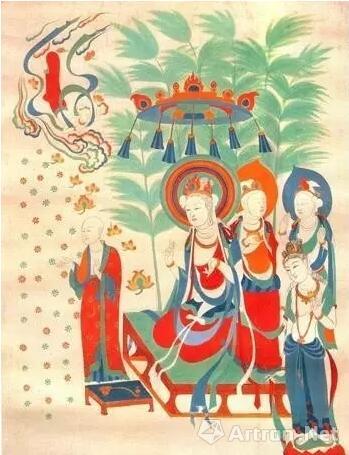

张大千临摹敦煌壁画功过到底哪个大

张大千(Chang Dai-Chien),男,四川内江人,祖籍广东省番禺,1899年5月10日出生于四川省内江市中区城郊安良里的一个书香门第的家庭,中国泼墨画家,书法家。

20 世纪50年代,张大千游历世界,获得巨大的国际声誉,被西方艺坛赞为“东方之笔”。

他与二哥张善子昆仲创立“大风堂派”,是二十世纪中国画坛最具传奇色彩的泼墨画工。特别在山水画方面卓有成就。后旅居海外,画风工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩,开创了新的艺术风格,因其诗、书、画与齐白石、溥心畲齐名,故又并称为“南张北齐”和“南张北溥”,名号多如牛毛。与黄君璧、溥心畲以“渡海三家”齐名。二十多岁便蓄著一把大胡子,成为张大千日后的特有标志。

他曾与齐白石、徐悲鸿、黄君璧、黄宾虹、溥儒、郎静山等及西班牙抽象派画家毕加索交游切磋。

1983年4月2日,张大千在台北逝世。为了纪念张大千,以此文,以飨读者。

民国三十年五月的一个清晨,蜀地的阳光还未散射大地,湿热还未笼罩人心,正是一天中最清澈的时候,张老师大千携夫人及子侄门生五人浩浩荡荡地走向了他人生的又一座高峰。他轻抚长髯,闭目养神,可内心却是波涛汹涌的凌云壮志和焦躁不安的迫不及待。八千里路云和月,敦煌的名字,在他心里念了千遍万遍,他说:莫高窟,老夫来也!

那一天,到达千佛洞的时候,天未拂晓,张老师提灯入洞,顿时浑身一震,半晌才回过心神。等一番探察完毕,张老师站在洞口,向着那业已升起三竿的太阳,极目远眺,他说:我要让千佛洞名闻天下,也要让莫高窟记下老夫的威名。

就这样,张老师找了一处较为宽敞的洞窟,安营扎寨,研习壁画,成了千佛洞的主人。这一留,便是前后近三年时光。然而,这一留,却是毁誉参半,亦仙亦魔。

这时候我们便不得不提及在莫高窟发现史上另一个十分重要的人物。十九世纪末,和大清王朝一样饥不择食的湖北麻城农民王圆箓,一路逃荒流浪,推开了敦煌石窟的大门,在这里安了家。这是一个穿着土布棉衣,目光混沌的凡夫俗子,与挥斥方遒,青衣长髯的张老师相比,他原本低微得不值一提,但谁都没想到,四十年后,大师却是遁着他的脚步,与他琴瑟而合。张老师为了高蹈的艺术而来,王道士为了安身立命而来,虽然目的各不相同,却殊途同归。

如果天下太平,王道士在湖北有一亩三分地,那他肯定是一个勤恳的好农民,他的认真在对石窟的看管上表现得淋漓尽致:他把光照较好,位置较佳的几个洞窟重新粉刷了一遍,又自己动手,叮叮咣咣重塑了他的天师和灵官。其后的很多年,每天早上,王道士都是按时上班,以一己之力,修栈补道,清理积沙,从不懈怠。

但并非所有的辛劳都能换来伟大的成就和令人尊崇的功德。二十世纪初年的那个五月的清晨,王道士一不小心发现了宝藏,从而开启了对他来说荣耀余生的天门,他凭着那些经卷、织绢、写本和画卷,结识了达官显宦,结识了国际友人,他的人生从此便被载入史册,变得不平凡起来。

人尽皆知,是人为的灾难成就了千佛洞,是残缺让莫高窟更加耀眼。而巧合的是,千佛洞的灾难,似乎总与五月有关,与清晨有关。

张老师肯定没有在意过莫高窟对岸的王圆箓圆寂塔,不然他肯定会在其后的研习过程中心头一紧。与王道士一样,张老师对洞窟的保护也算是尽心尽力,应该说张老师是继承了王道士的衣钵,他立了两大功:一是为了方便探洞观画,他修路开道,二是为了便于查考,他给309个洞窟做了编号,这些工作,整整耗去了他五个月的时间。张老师最初的想法其实很简单:他要将壁画原作的色彩和尺寸笔法一一复原出来,以求全部真实,也算是对伟大艺术的致敬和传承保存。他这一做法得到了于右任老师的赞赏和鼓励。作为国民政府监察院长的于老师,与张老师多年交好,他的支持无疑是张老师大胆工作的动力和后盾,一句话便是一张通行证,恰如当年斯坦因哄骗王道士说他是唐僧的信奉者一样,从而骗了不少财物。这二者其实异曲同工。

其后,张老师从青海塔几寺重金雇用了五位喇嘛画师,并呼唤了其他子侄门徒十余人前来助阵。当先后七十八辆驴车的物资浩浩荡荡开进大漠戈壁之时,正逢寒冬,硬朗的冷风和飞舞的沙石都算不了什么,内心狂热的张老师缓缓行走在大漠戈壁,心境自是孤傲不已。民国三十一年春,张老师与他的团队开始了长达两年零四个月的突击临摹,用掉石青石绿等颜料一千余斤,最终得画276件,这些作品先后在兰州、成都展出,轰动一时,张老师因此华丽转身,名噪海内外。

然而,个人的成就在伟大的艺术面前就显得渺小微弱了许多。张老师在尽情施展才华和抱负的同时,与王道士一样,对洞窟壁画进行了破坏。张老师酷嗜北魏隋唐,临摹时常将上层剥落,对壁画破坏较大,一时引得各界名流激愤不已,讨伐者甚众,张老师的身誉也因此大为折损,成了与王道士同出一辙的石窟罪人。

没错,是道士王圆箓打开了石窟封存瑰宝的大门,使中华文明的结晶损毁遗失无数,我们完全可以像余秋雨老师说的那样“把愤怒的洪水向他倾泄”,将那个无知而又畏畏缩缩的小道士钉在耻辱柱上。但对王圆箓而言,这显然不太公平,石窟是他的家,他也曾为看家护院奔走疾呼,但躺在风雨飘摇大船上的官员们,又在干什么呢?他们一面对那些宝藏叹为观止,一面又贪念十足,将文物视为他们交友和贿赂上级的台阶,又有谁来管石窟的死活?这笔账,算在小道士头上,未免有些过重。

那么,我们尊敬的张老师又该不该肩起这笔文化重债呢?答案是肯定的——如果我们痛斥王圆箓,就也有理由痛批张老师,这与他日后的辉煌毫无关系。但这笔账,如果真的还要算在张老师头上,亦未免有些过重。

纵观二十世纪初的那几十年,中国就像是喝酒断片,在那个时代失声了,且不说王道士的无知和无奈,单就张老师而言,他所处的时代,正是中华民族生死存亡的紧要关头,自由主义大行其道,人的欲望被无限放大,有恃无恐。而张老师是什么人?——一个有理想而有钱的画坛新宿,一个于右任这样的政界要人的好友,一个振臂一呼应者云集的显贵大腕,他走在人生的十字街头,看到的是满目苍夷,日寇横行,一个看不到“家国”的艺术家,他还能想到多远,他所做的,仅仅是人之本性而已,换做是谁,都难免如此。所以,如果硬要说张老师毁坏壁画是大罪,那于老师和马呈祥等一些军政要人作为无形的怂恿者,怕是也要记上一笔了。王道士和张老师的过错,其实是那个时代的悲哀,是整个中华民族的悲哀,算不到任何个人的头上。

——由此可见,国家之重要,制度之重要。

大凡人心,有约束才能有善念。

- • 天津山西商会会长张世伦:朴墨心画给人心灵的启迪

- • 何家英:探寻中国当代工笔画的复兴之路

- • 雅品清心-津门水墨八人邀请展在青州宋城开幕

- • 松·清—刘皓山水画展在北京中信国安艺术馆开展

- • 从心所欲不逾矩-读况瑞峰先生八体书千字文近作

- • 郑连群水境花鸟巨制画展亮相天津日报美术馆

- • 天津“北悦草堂·春秋文化艺术中心”揭幕

- • 春秋文化艺术培训学校小海地分校隆重开业启用

- • 《况瑞峰书八体千字文》签售及书法展4月18日举行

- • 美丽中国文化之旅-张大功作品展4月16日亮相青州

- • 段铁军毛里求斯摄影作品展16日在天津美术馆开幕

- • 天津美术馆2017年“连环画”特展志愿者招募启事

- • 自然科学与艺术潜能-朴墨心画展在津沽书画会开幕

- • 纪念白寿章诞辰120周年巡回展在天津开幕

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0