- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

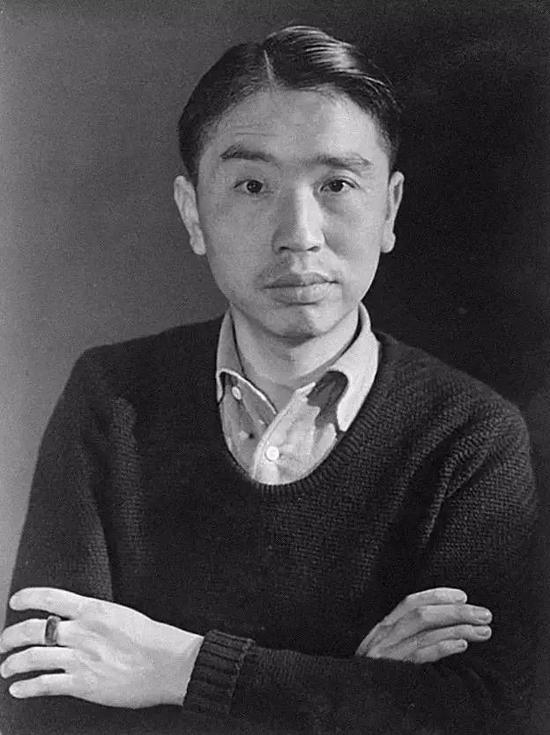

常玉:像个孤儿一样守护着安静的世界

天津美术网讯 梵高一生郁郁不得志,他的画在有生之年几乎无人问津。而常玉不同,他的穷困潦倒,很大程度都是拜个性的孤独清高所致,是他主动选择了自己的命运。

黄永玉在书里讲过一件关于常玉的趣事:五十年代初,中国文化艺术团来巴黎,访问毕加索,也访问了常玉。那时候常玉五十多岁,已经过了声名鹊起的时期,受访的原因大概是因为二者相识。

代表团中有位画家劝他回国,还可以做个美术学院的教授,不至于像现在这样住在暖气不足的阁楼,靠一年卖两三张小画勉强维生。常玉只回答说:可是我早上起不来床,也做不了早操…… 这样的理由可谓不算理由。

再早几年,吴冠中对常玉有更为直观的第一印象,“当时在巴黎男人很少穿红衬衣,他显得很自在,不拘礼节,随随便便……他说哪儿舒适就呆在哪儿……给我的印象是居无定处的浪子。”

常玉二十岁即赴法,比徐悲鸿晚两年。徐励精图治,在巴黎国立美术学校攻读油画和素描,同时游历西欧,几年后回国奠基下中国现代美术,可谓是端正的人生路线。

而常玉,未进正规美术学院,早年在大茅屋画馆,一家私人开办的业余美术学校学习,后来也未继续。他浪荡到六十多岁,因为煤气中毒在巴黎去世,这期间只回国过两次。

常玉去世后,在他朋友的回忆里,还可以看出他的个性剪影。“如果常玉喜欢你,他会给你名片。然后当你发现所谓的名片,其实是他用过的地铁票或公交车票上,优美的写下名字与电话号码时,他会看着你惊讶的表情得意的笑。”

有人曾经提出过一个疑问:天才是自知其天才的吗?像常玉这样破釜沉舟的生活,是清楚自己会赢得身后名,还是真的不在乎自己的作品最终会流落到何处?

他去世后,作品成捆的在拍卖市场出售,仅值数百法郎。后期因为穷困潦倒,使用劣质颜料作画,也给后来的保存带来了很大的问题。

黄永玉用《世说新语》里的一个句子总结他:“我与我周旋久,宁作我。” 这句话出自东晋名士殷浩之口。魏晋之风清朗陶然,那个年代,既有陶渊明“悠然见南山”,又有竹林七贤吞石服药而不入世的狂放。形容常玉其人,其作品,恰如其分。

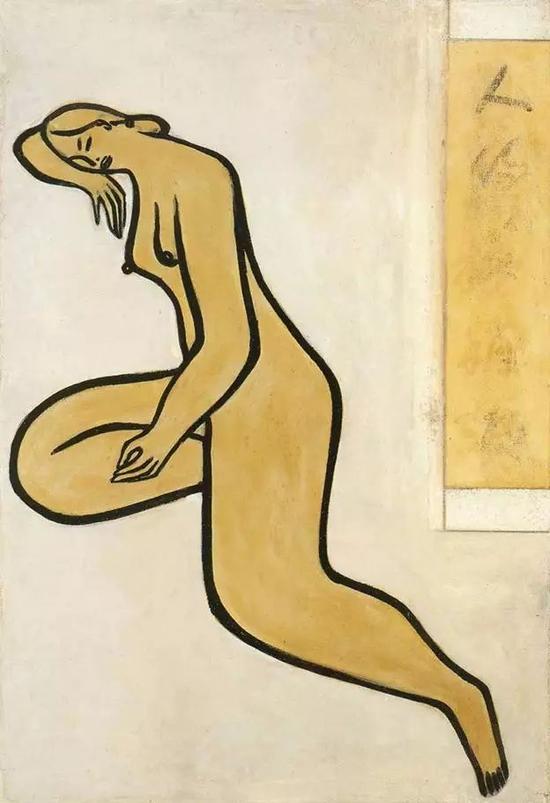

裸女、花卉和野兽是常玉作品中的三大主题。纵观近十年来常玉作品在拍卖行的成绩,多数都以八位数高价成交。2011 年,他的《五裸女》由罗芙奥拍卖公司在香港拍出1.28亿港币(约合人民币1.07亿元),刷新了华人油画的最高成交价。

人们总把常玉和梵高做比较,都是生前穷困潦倒,死后名声大噪的艺术家。我认为二者虽然同归,但殊途而行。

梵高是逐日的夸父,是自我精神世界狂躁的信徒,艺术是他在狂奔中解渴的大河大泽。 常玉则更像水,南音中的流水,清逸从容。他从不画自画像,作品中充满“无我”的禅念,仿佛无论去往何方,他都不在意。

有评论家根据他的人生经历,把他与贾宝玉作比。都是出生富贵,心思稚纯的公子哥,却同样落得“白茫茫大地真干净”的结局。

但常玉与梵高不同的是,梵高一生郁郁不得志,他的画在有生之年几乎无人问津。而常玉不同,他的穷困潦倒,很大程度都是拜个性的孤独清高所致,是他主动选择了自己的命运。

早在 1925 年,常玉的作品便入选秋季沙龙。又在 1932 年被列入《1910- 1930 当代艺术家生平辞典》。如此发展下去,功名利禄都将接踵而来。但是常玉对这一切都毫不在乎。

他常常把画送人,也不愿出售。他跟请他画画的人约法三章:一是先付钱,二是画的时候不许看,三是画完拿走不提意见。这一方面是因为常玉个性随心所欲,一方面也是不满于当时画商对艺术家的垄断和打压的经营方式。

试想,如果梵高在生前也遇到这样的机会,他会是什么样的态度呢?也许梵高不会是今天的梵高了。

常玉假如知道他今天“东方马蒂斯”,“身价最高的华人画家” 等等的称号和标签,恐怕也只是一笑了之。

常玉本名常幼书,1901 年出生在四川顺庆(今天的南充市),排行第六,家庭环境优渥。他的父亲常书舫为当地画师,擅画狮子和马。

常玉随父学画,也学小提琴,九岁即师从大儒赵熙学习书法,诗文。常玉的大哥常俊民,二哥常必诚经营生意,都对常玉非常支持,爱护。

他早期的生活状态,可谓风流随意。常玉的朋友王季岡这样形容:“……有时家款未到,无多余钱,转啃干面包,喝自来水度日。唯一值钱的照相机,时常存入当铺,或向我告借几十万。待家款到,再赎再还……

其人美丰仪,且衣着考究,拉小提琴,打网球,更擅撞球。除此之外,烟酒无缘,不跳舞,也不赌。一生爱好是天然,翩翩佳公子也……”

三十年代后,常玉的兄长生意失败,常玉失去经济来源,生活跌入谷底,但不改我行我素的个性。他和画商签订合同后,把画商支付的订金挥霍一空,到了交画的日子却什么都交不出来。

命运的安排丝丝入扣,客死他乡是一种悲剧,一生潦倒也是一种悲剧。如今我们无法揣测出一个完全真实的常玉,但却能从他的画作中看到一份稚纯的赤子之心。“一个人应该活得是自己并且干净。”

晚期的《聚瑞盈馨》,是 1958 年参加法国 Jossone 三年展的代表作。花枝峥嵘,有书法气派,飘渺的花瓣一起向光线延伸,用色富丽却不俗。似乎是反映他儿时的生活。

南国长大的艺术家和文人,骨子里总透着一股难觅出处的淡然和柔和。江浙的柔和与中原地带的,又有些许不同。前者是甜美的,细腻的;后者却是掺杂着倔强的,多几分酣畅。南国的柳是纤腰,花是浩浩荡荡。这一切都留在常玉的画作里。

他笔下的花儿状态各异,徐志摩曾记下常玉的话:“上天拿着一把颜色往地面上撒,玫瑰、罗兰、石榴、玉簪、剪秋箩,各样都沾到一种或几种的色泽……”

于是他像一个捡拾落花入画的人了;小动物则被放到广袤的背景中,翻腾的豹和马,自由而舒展,透出“万物静观皆自得”的悠然。

他一生钟爱女人,描述近千张裸体速写,即使不吃饭,也要请最美的模特儿,为了看,却没有丝毫的淫荡。他笔下的裸女体线条夸张圆润,匮乏细节,流淌着纯真的爱欲和幽默的想象力。

常玉生前最后一幅画,是一只在沙漠上奔驰的象:“象”有禅宗的意味,在悉达多的故事里,享乐和苦难,都是通往涅槃的道路:如果你拥有豪华富裕,是否还有勇气遁入山林。

西方人把常玉归为“野兽派”,将他与马蒂斯作比,其实是一个文化差异的误会。常玉的画,恐怕只有中国人才能真的理解,才懂得将其和“八大山人”的鸟兽,以及“金石画派”联系起来,以及中国文人骨子里的闲云野鹤的清高潇洒。

正如他本人说的,“我的生命中一无所有,我只是个画家。关于我的作品,我认为毋需赋予任何解释,当观赏我的作品时,应清楚了解我所要表达的……只是一个简单的概念。”

这个世界每天都有新的东西,尤其是这座城市。这一场不散的宴席上,堆着流水的灵魂,日日夜夜热闹非凡。

我凭借儿时南国的相似回忆,和共同的巴黎生活经历来揣测艺术家的心。在如今,蒙帕纳斯的街道依旧如故,一代一代旅法的华人艺术家逐渐增多。

有艺术家说,应该要努力入席。可是我欣赏半个世纪前,就已经离开这里的常玉。

在许多人都狂热的扑在上面,往嘴里大塞佳肴,畅饮美酒的时候,他却像个筚路蓝缕的孤儿,静静的站在一边。守护着自己那个简单安静,又与世无争的世界。

- • 大悲禅院智如法师做客竹间书院 讲述“智慧人生”

- • 冯骥才:若不把自己的文化当回事 那谁也救不了

- • 冯骥才获“中国文联终身成就民间文艺家”荣誉称号

- • 我眼中的世界-摄影课结课摄影展在考拉空间开展

- • 天津政协人物画研究院第二届作品展开幕

- • 张佩钢画集《行深般若》付梓 饶宗颐大师题写书名

- • 天津市楹联书画院迎新春-院士作品大展开展

- • 天津知方书画院揭牌 著名书法家张长勇任院长

- • 真迹书画交易平台-翰墨卢浮宫1月21日在津启幕

- • 滑寒冰水彩画精品展第一回“写生印记”开幕

- • 中国扬州八怪研究院天津院走进东丽文化惠民

- • 戊戌迎春·津门六家书画展在天津空港文化中心开幕

- • 红色文艺轻骑兵-天津书法家走进机场边检站送福迎春

- • “天津二JI”荣获2017中国书画十大年度人物

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0