- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

爱德华·蒙克:被死亡和精神疾病诅咒的艺术创作

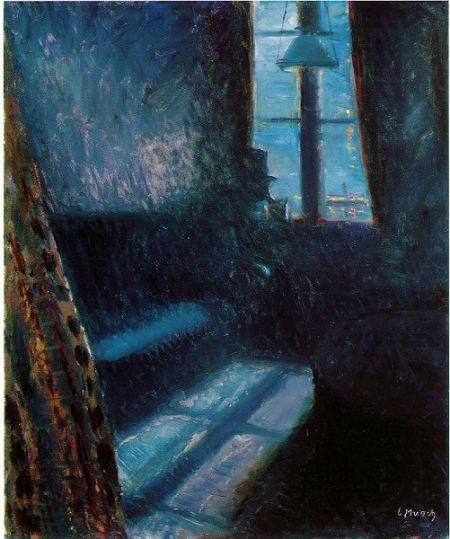

《圣·克卢之夜》(The Night of St. Cloud,1890)

《死去的母亲和孩子》(The Dead Mother and the Child,1897-1899)

爱德华·蒙克(Edvard Munch,1863-1944)的人生前半段被一连串暴风骤雨般的死亡所淹没。连续不断的缺失造成了蒙克生命的持久伤痕,死亡也成为他艺术创作的主轴。

五岁时,蒙克失去了母亲。十四岁时,蒙克的姐姐苏菲死于肺结核。妹妹劳拉在非常年轻时就患有严重的精神疾病。1889年,他在巴黎获知了父亲的死讯。1895年,弟弟安德列亚斯在结婚后不久去世。

当母亲去世时,身为医生的父亲为没能拯救妻子而感到内疚不已。父亲病态的虔敬、对神鬼的痴迷使整个家庭笼罩了一股阴郁气氛。与此同时,少年蒙克始终受到病痛所困扰,不过这也让他没有成为一名工程师而走上了艺术的道路。

蒙克第一件重要作品《病孩》(The Sick Child,1885-1886)描绘了一个女孩的垂危形象。这是对于姐姐苏菲的回忆,亦是对母亲的怀念,而蒙克本人对于死亡的恐惧心情也隐藏在其中。

当年,《病孩》以《习作》为名参加了挪威克里斯蒂安尼亚的秋季画展,引起了很大反响,也收获了很多争议。艺术评论人安德雷斯·奥伯特甚至直截了当地宣布:“这幅习作只是摈弃不要的改坏了的草稿。”

《病孩》所受的指摘将会长久地伴随着蒙克的创作——粗粝的线条、明显的划痕——这种粗糙的感觉不仅是受到了印象主义的影响,更是艺术家表达内心感受的一种尝试。

早些时候,蒙克曾来到艺术中心巴黎参加“沙龙画展”,但他对于当时画坛肤浅浮华的风气不以为然。“他们需要在墙上挂上一些好看的画幅——他们不是为自己创作这些画,也不是为了讲故事。”在他看来,一幅画重要的是要有灵魂,“需要在某个主题打动他时,画出他所看到的真实面目。”他在日记里袒露心声。

“我总认为,这些自然主义画家里没有一个画家在体验他们作品主题的时候,达到我所画的《病孩》这类痛苦主题的程度,这不仅仅是我自己坐在那里——而且有我最亲爱的人。”

蒙克声称《病孩》这幅作品他自己重画了二十多次才找到表达的方向。而在此后的四十年里,他又多次重画了这个场景,而今留下的油画就有6幅。

当蒙克的艺术生涯逐渐起步——他于1889年来到巴黎求学,死神再次莅临——他得到了父亲去世的消息。

那年冬天,蒙克创作了《圣·克卢之夜》(The Night of St. Cloud,1890)。作品描绘的是蒙克的房间,靠窗户边坐着一位孤独的人影,正在凝神眺望着远处的微光。房子被阴暗所笼罩,窗的影子投射在地上,好似一个巨大的十字架,似乎预示着死亡。

“把灯点亮,我看到自己的影子从墙壁延伸到天花板。通过壁炉上的镜子,我看到自己的脸。我和死亡共生——和我的母亲、姐姐、祖父和父亲,还有死神。当记忆的阀门被打开,即便是最小的细节,也一一浮现……”

记忆是蒙克创造力的源泉。父亲从来没能完全接受母亲去世的事实。蒙克年轻的心灵更加难以负担一连串的死亡事件。他需要一生的时间不断回顾、消化。

在《死去的母亲和孩子》(The Dead Mother and the Child,1899)中,蒙克终于回顾了生命之初的那一场死亡。5岁的时候,母亲躺在床上逐渐失去呼吸,他六岁的姐姐苏菲睁大空洞的双眼,她的双手遮住了耳朵,试图挡住死亡的无声嘶吼。

死亡在年幼的孩子心中留下了持久的印记,并将化作对于生命的焦虑感触伴随其一生。当姐姐去世,容纳这份生命焦虑的容器仅剩下蒙克自己。

在奥斯陆还有一幅《死去的母亲和孩子》(1897-1899)。这幅作品中,母亲病榻的另一边还有五个人,但女孩孤独地落在这一边。父亲已被悲伤所淹没,无暇分担子女的痛苦。身为子女,他们内心的焦虑和悲哀无处安放,无法分享,无法诉说,也无法治愈。人类所有的痛苦归根结底都重不过一粒小小的海沙。

母亲的床边留下了红色阴影,似乎暗示着咳血的症状,这抹红色——日后也将出现在《呐喊》的云端——与女孩的红裙融在一起,似乎暗示着母亲将疾病和死亡一同传递给女儿。

三场死亡,三幅图像,无论蒙克是否在场目睹了这些生命逝去的过程,他都以粗粝的笔法传达出每一次失去对他心灵产生的刻骨铭心的痛楚,也是他对于自己人生最坦诚的自白。

命运的无情也体现在《遗产I》(Heritage I,1897-1899)中。母亲哀悼膝上气息奄奄的孩子,因为自己将梅毒传给了他。也许这是蒙克在巴黎性病医院看到的真实场景,然而,同样隐喻了母亲将死亡传递给孩子。母亲的子宫,作为生命的摇篮,同样也是死亡的摇篮。

“我继承了人类两大最可怕的敌人——肺结核和精神错乱症。疾病、疯狂和死亡是自幼缠绕在我身上的三大恶魔。”

人们评价说蒙克的作品有一种病态的超敏感性。蒙克一度害怕自己成为疯子,他深信疯狂源于家庭。父亲喜怒无常和狂热的虔敬都隐含疯狂,更令蒙克害怕的是,妹妹是精神病院的常客。

作为弗洛伊德的同代人——蒙克比弗洛伊德仅小7岁。他们不约而同地对人的精神状态充满关切,并将之追溯到生命之初。《忧郁》(1891)、《绝望》(1892)、《焦虑》(1894)、《嫉妒》(1895)等作品见证了他的深刻感受与思索。

在《绝望》(Despair)中,主人公是天上地下孤独无匹的个体,周边的自然对于他的失落也无动于衷,所有的活物、动的物体都远离他而去。每个人都是一颗孤独的星球,对于蒙克来说,这样的体验并非源于独处或冥想,而是生活中的痛苦经历。这幅画是《呐喊》的序幕。

《呐喊》已成为现代人类焦虑内心的永恒象征。在该作品中,艺术家呈现了穷尽心力寻找到的内心苦楚的表达方式——即便只是粗略的勾勒。蒙克的孩题梦魇仿佛“一个巨型爆炸”,震撼了他的人生。自然母亲也在声波中变形,逐渐扩散出去。蒙克的呐喊得到了自然的回应。与此同时,天边如血的云彩暗示了母亲和姐姐咳血而亡的过往,死亡从未远离。

面向死亡的思索和感受同样产生了无尽而深邃的创作图景。在蒙克的主题中,死亡和性爱同样不可分离。《吸血鬼》(The Vampire)是另一幅他不断描摹的图像,男子蜷缩在女子怀中,任对方的红发覆盖自己的身体,任对方的嘴唇紧贴自己的脖颈。他笔下的《马拉之死》(The Death of Marat)显得粗糙、血腥,然而却同样充满性感意味。

被死亡和精神疾病所诅咒的生命——这样的主题贯穿了蒙克的艺术创作,也铸成了他爱情的悲剧。

蒙克和挪威最大酒商的千金图拉·拉森的爱情迟迟不能开花结果,原因是幼年经历让蒙克对于自己的婚姻充满恐惧。1902年,一次争执中,枪支走火打伤了蒙克的两根手指。这一事故也最终导致了蒙克在1906年精神完全崩溃。

1906年起,蒙克多次因精神疾病、酗酒问题进入疗养院休养,然而收效寥寥。1908年,蒙克进入精神病院治疗。他在雅各布森医师的病院待了八个月,接受了当时很时髦的电疗。

电疗似乎改变了蒙克的性格。离开医院的时候,他已经在挪威画坛占有一席之地。与此同时,他的创作也开始从内心转向外部自然。同时,他依然保持着对于死亡的兴趣,《垂死的树干》、《林荫道上的凶手》是这一时期留下的作品。

在蒙克生命的最后十年里,他似乎在期待了一生之后,终于可以全身心地迎接死亡的来临。

在《夏绿蒂·柯黛》中,年轻的女模特拿着一束花,里面藏有一把刀,这把刀本是为马拉准备的,不久就要击中蒙克自己。

在《自画像》(1940)里,艺术家背对窗户,表情严肃,嘴角下垂,两眼锐利而坚硬。像是对早已等候在窗外的死神一种挑衅。此时,战争的阴云正笼罩着世界,死神在欧洲大陆纵横肆虐。(作者 朱洁树)

- • “画说天津”重大历史题材创作研讨会

- • 苍劲恬然凝重朴实—李克玉书画作品评析

- • 水墨计(肆)十二人展将启幕 天津美院薛明入展

- • 王书平:与潘基文谈画的“东方鹰王”

- • 《光环的背后:我与名人》首发签售会11月2日举行

- • 百年书香 艺术精品——《华世奎书法作品集》出版

- • 天津文化旅游周暨东方艺术展在东京开幕

- • 圣地·后素—姚景卿姚铸国画精品展寿光举行

- • 书画家梁旭华的艺术世界:以字入门缘定山水

- • 挖掘传统 借古开今—薛永年谈李毅峰的山水画艺术

- • “荷语—郝跃先个人作品展”在天津空港经济区开展

- • 韩必省书画作品展暨慈善捐赠活动在北京举行

- • 天津美院教授著名画家何延喆80年代山水画课徒稿

- • 天津艺术家张羽:毛笔皴擦掉了当代水墨精神

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0