- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

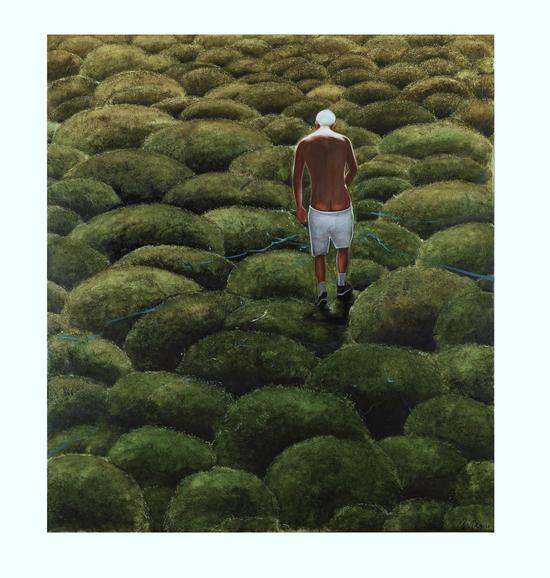

宋易格:在写实与虚幻之间作画

封面故事 | 宋易格:在写实与虚幻之间作画

天津美术网讯 在伦敦画廊 Marlborough Fine Art 的个展 “宋易格”中,艺术家宋易格展示 一批新作。展览开幕前夕,《So Figaro》特邀著名编剧李樯写下她眼中的艺术家。在李樯看来: “她并非不写实,但并不写实; 她并非不古典,但并不古典; 她并非不先锋,但并不先锋。她似乎非常满意消失在意义建立的时刻。 ”

关于绘画,我依稀记得有过几次萌动,类似于人生经验当中的 “性启蒙” 。

有次是在一个高中同学的单位宿舍里,我大学寒假从北京回家去探望他。昏沉的天气,他宿舍里黑黢黢的,他一边捣鼓着煤球炉,一边亢奋又抑郁地讲述着绘画理想以及不得志的沉闷生活。他从当地的师范学院毕业后分配在一所职业高中教美术。

讲到某个激愤处,他翻出一本皮埃尔·博纳尔 (Pierre Bonnard)的画册给我看,我看到了那幅 《逆光下的裸女》一个健硕的短发女人,双手拢在乳前,她侧着背站在房间的浴盆旁,仰头挺胸迎接着窗外的阳光。窗户上遮着半透明的纱帘,不知道是什么季节,也不清楚是一天的什么时辰。房间墙上嫩黄花朵的壁纸, 荷叶边柔媚红花的沙发套, 女人的闺房, 在澄亮和煦的光照下像个温室。这女人像是异常的人种,不用吃喝,只靠光合作用就可以满足地生活。我对身旁男同学的怜悯之情顿时消散,感觉他也置身在博纳尔的光照里,手捧一个金碗正在乞食。

还有一次,我得到一个礼物。朋友去欧洲游玩,从挪威买回一个笔记本送我。是那种旅游纪念品商店里的货物,笔记本的塑料封面上印着一幅画。我第一眼看到时,内心 “咚咚”直响,心里有种被揭穿的心虚,类似于 “无地自容”的感觉。我即刻认为我内心的某些隐秘被这位朋友窥见了 。他选这个礼物给我,是对我的善意暗示。笔记本封面上的画,是一个光头的吸血僵尸站在一座桥上,双手捂着双耳似乎听到了什么致命的声音,他因为这个声音就要死了 。他身后的天空上是噩耗般的血腥的红云。

我事后才知道,画上的不是吸血僵尸 ,而是一个人。那幅画是爱德华·蒙克 (Edvard Munch)的 《呐喊》 ,人和画是挪威人心中的国宝,是他们的 “特产” 。我当时的内心有一个吸血僵尸 ,每天都处在恐惧当中,像惊弓之鸟。似乎随时随地都会被生活吞食。我还年轻,挣不到钱,看不到出路,害怕失败,回不到过去,逃避明天。我像生活在电子游戏里,在枪声大作中,仓皇地闯关,生死就在一瞬之间。还好,现在画里那个吸血僵尸被我杀死了 。

画家对我而言,像是地球上一个偏僻国度,不知什么时候才有机缘去旅游。我无意间认识了宋易格,很像偶然得到一次免费旅游的机会。

我第一次看到宋易格的画,是在她租住的家里,同时兼做工作室。推门进去,迎面撞见墙上挂着一张圆幅画作, 《一双鞋》 。画上除了一双鞋,暗黑的墙和地板,什么都没有。那是一双男士的高帮皮鞋,左右颠倒着站在地板上。鞋的颜色很 “刺激” ,紫里带红,红里带紫,似乎还带荧光。男人或女人应该都不会选择这样的颜色。这颜色很轻佻张扬,但又黯败萎靡,像是动物的内脏。这双鞋的主人似乎不在家,屋里很静穆。这双鞋终于有了独处的时刻,坦露出真实面目。两只鞋各怀心事,悄然梳理着乖张的前途与命运。这双鞋仿佛是两个貌合神离的人,搞不清它们之间的人物关系。我避开这幅画,像避开宋易格的私物,进入客厅 。

客厅里放着另一张画: 夜晚,两只豹子背身坐在两根枯木上,身下是黑夜一样宽阔的河。它俩眺望远方。枯木上有一滩橘红的痕迹,不知是什么分泌物。这幅画叫 《爱情》 。这两只豹子几岁了 ,画上看不出。这两只豹子是初恋吗? 这是它们约会的地方?或许它们相爱已久,在此回忆往事? 它们背身,看不到面目,就没有证据。既然是爱情,那戏码相似。起承转合,别离生死。我认为这是两只老豹,这个夜晚是它们的弥留之际,最重要的是,它们还在一起,这是它俩最后的结局。

宋易格有两幅关于少年的画,我都有自我镜像的投射。一幅是 《鹤与少年》 ,另一幅是 《大鱼》 。

《鹤与少年》具有日神精神。通天一样的台阶上,一个半裸的少年,眼目低垂地俯首站在一只仙鹤面前。那只茁壮的仙鹤,仪态雍容地站在台阶下的河水里,脉脉注视着少年。鹤是世间智慧者,少年是人间迷惘者。这是一个问道日,是永恒的一天。这画有一种玄思的气氛,但一种浓郁的虚无感破坏着这种气氛。鹤与少年,在一问一答之间,日月入怀,万般疑难。那一层层的阶梯,通向的是无尽无穷的深奥之处。

《大鱼》 ,那条鱼快要大过那少年了 。少年捧着收获的大鱼站在暗河之中,仰天大笑。他的喜悦简直像誓死一样,有种 “暴徒”的征兆。他的生涯刚刚展开,但他似乎把他的快乐一次性押注了 。这幅画的底色斩钉截铁地一黑到底,只有少年与鱼像是在亮烈的追光里,这如同一次 “豁免” ,不知是惩罚还是恩赐,可是不祥之物在黑暗中慢慢聚拢而来。少年的快乐太挥霍了 , 这是要代价的, 但这种快乐是避之不及的。这少年是个酒神。

这种茂盛的欲望感, 在宋易格 《茂盛的仙人掌》里达到了窒息的程度。画上一葱葱的绿色仙人柱,像喝了绿色的血一样剑拔弩张,那种欲罢不能有着自毁的气息。一些仙人球散落在仙人柱的根部,像仙人柱的战利品。仙人球青青黄黄,有采摘过的也有生长中的,像轮回。一条透明的小蛇,匍匐在紫色的土地上,是这块土地的操纵者。它的出现是有出场音乐的。画成紫色的土地,是哥特式音乐的旋律。

宋易格有幅作品的题目很大,叫 《生命》 。这么恢宏的题目,她只画了几只叠摞在一起的箱子。

箱子从大到小是金字塔状, 最上面是一颗人的骷髅头。这么化繁为简,从容不迫地描绘生命,任何长吁短叹儿女情长都没有余地。就这样了 ,旅行结束了 。箱子里盛载什么都不重要了 ,无论是必需品,还是奢侈品。箱子或尘封,或丢失,或易主,旅人藏身其中,挥手告别。我第一次从绘画作品中体味到如此理性的伤痛,不动声色,坚如磐石。

来看看宋易格的 《舞会》吧。在灰色的幕布前,6 个手挽手的男女,身穿华丽的睡衣,人手一只气球遮蔽住容颜,集体接受着观赏者的检阅。这种心怀鬼胎的亲密,万众一心的疏离; 这种密不可宣下的光天化日,乔装打扮后的坦然相见,这是只有人类才有的主题舞会,每个人都有了 “哲学”上的风度。

宋易格参加了这次舞会。她是一个小心翼翼的放肆者,一个模棱两可的确定者; 一面冷漠自私地奉献着,一面虔诚无我地破坏着。她用绘画者的身份,冒充成纵火焚烧艺术的人。

在这场舞会上,她不小心遗落了她的道具——在她那幅 《第三性》里的那双翅膀的标本。这双翅膀的鸟还未灭绝,这种鸟还在被鸟类学家寻找踪迹。科学家只是从现存的翅膀标本中发现,这种鸟的翅膀不同于一般鸟类。这种鸟的翅膀一雌一雄,一强一弱,难以想象,这种鸟是如何在飞行中驾驭平衡。

通往一个艺术家的道路上,需要路标,或自行设置路标。但宋易格的路标被她删除掉了 。她并非不写实,但并不写实; 她并非不古典,但并不古典; 她并非不先锋,但并不先锋。她似乎非常满意消失在意义建立的时刻。

没有一个艺术家不是蛮横的艺术独裁者。他们建立自己的帝国,拥有自己的法律,制定自己的体制,但他们无法掌控存亡的时间。他们有多少朝圣者,就有多少反叛者。他们或许国运昌荣,或许是一个被迫的继让者,恐怕也许是个落寞的流亡者。

- • “红色记忆·张耀来艺术文献巡回展”在江西开幕

- • 天津举办首个以“湖社”画会为主题的学术性展览

- • 2016年天津弘毅画室美术模拟联考今日正式开考

- • 李旭飞农历丁酉年台历欣赏:寄情山水 亦古亦新

- • 余明善百年诞辰书法展开幕 余派书风的正大气象

- • 津门画坛名家走进武清 点评九月油画第四届作品展

- • “东方美”和“世界语”—程亚杰油画作品欣赏

- • “靓涌轩杯”少长咸集名家书画展12月9日在津开幕

- • 文化协同共画发展-京津冀名家邀请展在津开幕

- • 红色记忆—张耀来艺术文献巡回展12月6日亮相江西

- • 迎香港回归20周年津门名家书画展在香港荣宝斋开展

- • 华克齐:德育大车——追忆张德育先生

- • 传承与创新并举 天津美院剪纸艺术结业展精彩纷呈

- • 陌上花开—崔燕萍国画艺术展12月15日将在上海举办

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0