- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

“中国油画界的色彩大师”的融合之道

天津美术网讯 “他的作品使用的是油画语言,但作品内里洋溢着中国文人情怀,其写意油画看似接近西方表现主义,其实有着清晰的个性辨识度,将他的艺术与世界优秀艺术放在一起,能让人一眼认出,噢,‘This is China!’‘中国油画!’而这种‘东方艺术’恰恰又保持了鲜明的西方油画特有的质感。”这是传记《激情不灭--艺术隐士陈钧德的成长史》对油画家陈钧德的描述。

《山村秋色》, 2012年, 100×120cm,中国美术馆馆藏

由中国美术馆、中国美术家协会、上海戏剧学院联袂主办,中国美术馆馆长吴为山任总策展人的“陈钧德绘画艺术展”,于2017年8月22日在中国美术馆开幕。

《自画像》,1963年,50×40cm

出生于1937年的陈钧德是中国当代重要的油画家、美术教育家,在相当长的时期,他却自甘边缘与淡泊,潜心于油画之路的探索,或许可算得上是一位隐士画家。

事实上,陈钧德出道颇早,1960年毕业于上海戏剧学院舞美系,师从颜文樑、王挺琦、杨祖述、闵希文等教授,此后却一直执着于以“边缘人”的角色探索中西艺术融合之道。而他的幸运在于,由于身处上海,在那些特殊的年代,林风眠、刘海粟、关良这些落难而不堕其志的老艺术家,曾悄悄向年轻的陈钧德传授艺术:林风眠曾当面示范传授画作的“灵动与透气”,刘海粟则赠其《芭蕉樱桃图》,鼓励他在画布上的挥洒与探索。

关于艺术隐士陈钧德

文/丁曦林

遇到陈钧德之前,我对油画的认识仅仅停留在“视觉艺术”上。着手写陈钧德传记时,由于查阅了大量资料,油画的丰富性才为我渐渐展开。油画本身富有的魅力让我惊叹不已,尤其当我意识到它与铁路、电灯、自来水、有轨电车、电话、公园、电影院、交响乐团、西餐馆等等一样,作为曾经的“舶来品”,有力地推动了上海从乡村生活向都市生活的跨越。这样的意识让我极其兴奋。从这个角度看油画,它很具魅惑,作为一种普世性语言,它是艺术文献,又是生活镜子,也是财富象征。《蒙娜丽莎》就是绝佳案例。她对法国的意义,绝不止是卢浮宫镇馆之宝,也是法国乃至欧洲的文化象征,她曾经帮助戴高乐和肯尼迪缓解法国与美国分歧,充当了冷战高峰时期的利器,为国际政治关系史留下一段佳话。

那么,我研究陈钧德的成长经历,发现了什么?一言蔽之,发现了一部折射西方现代派艺术流入中国坎坷命运的个人史。梳理这位知识分子艺术家的成长经历,我发现许多沉睡于历史的“有趣的细节”,发现了艺术家的长成与城市社会文化间存在的微妙关系。

《梦境》,2011年,200X300cm

“他的画总让人眼前一亮,在当代中国画坛,油画家陈钧德是一位特立独行的人物,他为人低调,不论在失意或得意的情况下,都潜心钻研艺术,投入绘画创作。语言的严谨而自由,是陈钧德油画艺术最重要的特点。他是在接续一个断了油画传统,从中可以看到上世纪三十代上海油画界的味道。”

——邵大箴

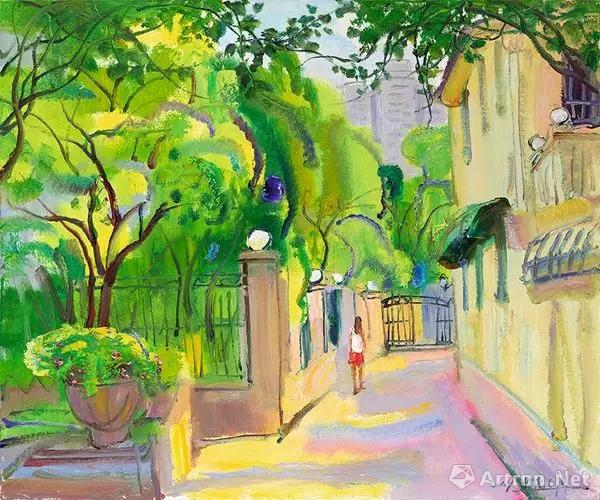

《清阳澄夏》,2008年,60x70cm

譬如油画,传入中国迄今不过百年有余,悠悠百年像一条辽阔大河,许多艺术家在这条岁月河上漂移、浮沉、嬗变、冲撞、融合,构成了波澜壮阔的奇观。作为外来现代文明大潮冲击乡村中国的前滩阵地——上海,多少时髦的新经济、新生活,包括现代意义上的银行、医院、报纸、照相馆、咖啡馆,甚至还包括日常生活中的老虎窗、火柴、肥皂、化妆品等等,均由这里形成风潮后,再辐射内地。陈钧德在上海这座城市伸根很深,他的艺术血液里流淌着上海的DNA,他一直以“第一代”油画家林风眠、刘海粟、关良、颜文樑等为楷模,钦佩前辈既做传播西方传统艺术的“盗火”英雄,又是孜孜探求西方艺术本土化的苦修行僧。

《花果图》,2015年,120×120cm,中国美术馆馆藏

“你想到陈钧德,就一定会想到大都会上海;想到上海的油画家,就一定会想到陈钧德。中国油画家运用色彩,不乏深厚者、不乏沉稳者、也不乏凝重者,但却很少有像陈钧德这样焕发出你内心热情的色彩。他作画,是根据感情的需要,在画中将高纯度的色块组合,使其在冲突对比中获得平衡和谐的关系,产生交响乐般的节奏。他的画,造型极其简炼,线条跌宕起伏,笔法轻松流畅,散发着纯真的童趣,洋溢着生命的朝气,传达着内心的欢快情绪,从而也感染着他的观众。

——贾方舟

陈钧德执着于纯艺术创作,个性极其鲜明,趣味和感觉非常特别。他不像梵高,生存状态如同农民,日出而作、日入而息的唯一诱惑就是绘画,画画是梵高的生命全部,他处在狂热而人格分裂的状态下,追逐光色变化的瞬间奇妙,以怪异、癫狂的“太阳恋人”形象不朽于世;他也不像安迪·沃霍尔,颠覆传统的纯手工创作,在工厂流水线里打造波普和观念艺术,代表着美国二战以后新崛起一代的艺术消费态度;他更不像杜尚,嘲笑人类的传统审美,惊世骇俗地为传世名作《蒙娜丽莎》添画胡子,还将日常生活中的男用小便池当作自己的作品送出参展。他经历曲折,却算不上跌宕起伏;他个性极端,却没有痞到留长发、着奇装、吸大麻、反审美的放荡不羁的摇滚程度,他的作品从未被真正冠以“什么派”、“什么主义”,但他是一个典型的独头,在经历“反右”、“文革”等过程中,在部队、工厂、研究所等颠沛中,他的艺术信仰屡受冲击,但他始终不变的是约翰克里斯多夫式的个人奋斗以及对现代派绘画与民族文化融合的探索,他不攀附权势,不谄媚资本,坚持独立人格,为了艺术理想甘愿忍受与整个时代背离的困境,因而取得卓著的成就。尤其令我感佩的是,他的作品使用的是无国界的油画语言,但作品内里洋溢着中国文人情怀,其写意油画看似接近西方表现主义,其实有着清晰的个性辨识度,将他的艺术与世界优秀艺术放在一起,我感觉像朗读泰戈尔的诗歌,能让人一眼认出,噢,“This is China!”“中国油画!”非常难得的是,这种“东方艺术”恰恰又保持了鲜明的西方油画特有的质感。

《日映岚光轻锁翠》,2008年,120×120cm

《桂林山水图》,1980年, 84x87cm

记述和研究陈钧德及其作品,只有放在历史的坐标里才看得清楚,看得明白。西方现代派艺术传入中国之初,其面目并非装束优雅、纤毫毕现的古典模样。确切地说,印象派、后印象派、野兽派、立体派、抽象派等等,才是中国油画百年长河的源头。饱受西方滋养的前辈大师,如林风眠、刘海粟、吴大羽等等,早就狂热于研习西方现代主义艺术,并极力倡导中西融合的探索。1930年代初,以“艺术运动社”、“决澜社”为代表的一批现代画家,以狂飙运动冲破画坛的庸俗陈腐,掀起新兴艺术运动。1937年,随着日本入侵中国,西画的命运与民族沦丧中的救亡图存捆在一起。至1949年,这股大潮形成了分流,追随林风眠、刘海粟等纯粹欧美日留学派倡导中西融合道路的一脉,如赵无极、朱德群、潘玉良、常玉等等,转回法国继续探索,在国际画坛发出璀璨光芒。而大部分人,包括林风眠、刘海粟、吴大羽、关良等,在苏俄写实主义独霸艺坛的中国内地,饱受动荡和摧残,及至“文革”,这一正宗遗脉,沦落成了上海滩个别冷寂公寓里的“地下文化”。

《侧卧人体》,2007年,97×145cm,中国美术馆馆藏

西方现代主义绘画在中国遭遇全面封杀的时期,恰恰是陈钧德得到林风眠、刘海粟、关良、颜文樑等“第一代”油画家私授最多、暗自引导他延续探索和发展的重要时期。这是陈钧德的幸运。当然,陈钧德自身天赋卓著,对莫奈、雷诺阿、西斯莱、毕沙罗、塞尚、马蒂斯、德加等色彩、构图、光影处理等方面的理解和把握,很早就显示了与众不同的锐度和深度。而罕见的机缘,让他有幸受到几位老一辈艺术家的言传身教,结合他自身桀骜不驯式的个人奋斗,随着长时期默默积淀,他的艺术愈发显示出既与前辈一脉相承,也在多方面实现了独创或超越,他的抒情写意风格,美得罕有匹敌,连印刷专家也惊叹“他的色彩很难逼真地复制”;他将东方深厚的文人情怀、清高精神与西方艺术家常有的狂热和钻研,浑然于自身,将西方表现派、野兽派的夸张外放与中国文人画的气韵神采奇妙地融合,画面纯净如洗,色彩明亮奇崛,构筑了一座奇幻的精神楼宇,极大地丰富了中国人的艺术性格。

《金辉秋韵》2013年,70×90cm

《水镇渔歌》,1982年, 84×87cm,中国美术馆馆藏

《夜曲》,2010年, 50×70cm,中国美术馆馆藏

据悉,展览呈现在中国美术馆五层展厅,将展出至8月31日(逢周一闭馆)。

- • 著名书画家肖培金到津南区开展书画公益讲座

- • “对话·空间—京津保美术作品展”在雄安新区开幕

- • 笔墨当随时代——著名画家高杰的艺术探索

- • 刘荫祥:说两句大写意的“写”

- • 传承津派国画艺术 天津花鸟画八家精品展开展

- • 体育总局宣传司副司长曹康参观天津体育文化作品展

- • 薪火相传-孙其峰师生展9月9日在玉泉山美术馆开展

- • 视频:画家马寒松倾情出演第十三届全运会宣传片

- • 艺术+科技 景育民设计第十三届全运会主火炬塔

- • 岳黔山贾广健刘泉义马小刚中国画巡展9月6日亮相香港

- • 王书平、李耀春等专程观看城市画派绘津城主题美展

- • 添彩津城、助力全运—城市画派主题美术展在津举行

- • 宁夏美协名誉主席张少山做客金带福路文化传播中心

- • 巴赫对全运会体育文化作品展高度评价 喜获特殊礼物

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0