一个多月前,弗朗西斯·培根的画作创造了新的拍卖纪录。正在南京艺术学院举行的培根“首次中国大展”,让你一窥他的作品为何会成为全世界最贵的艺术品。

一个多月前,弗朗西斯·培根的画作创造了新的拍卖纪录。正在南京艺术学院举行的培根“首次中国大展”,让你一窥他的作品为何会成为全世界最贵的艺术品。 天津美术网讯 作为弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的“首次中国大展”,南京艺术学院美术馆举办的“向培根致敬——贝瑞·焦尔收藏的弗朗西斯·培根‘马厩’画室作品展”难免有点令人失望。展览中不仅没有看到培根的任何一幅“三联画”,甚至连大幅的油画作品都没有,大部分是他在照片、印刷品上看起来相当随性的涂抹以及类似草图的纸上手绘,更像是个“文献展”。看展的时候,还听到有人迷茫地询问:“哪里有培根的画啊?”

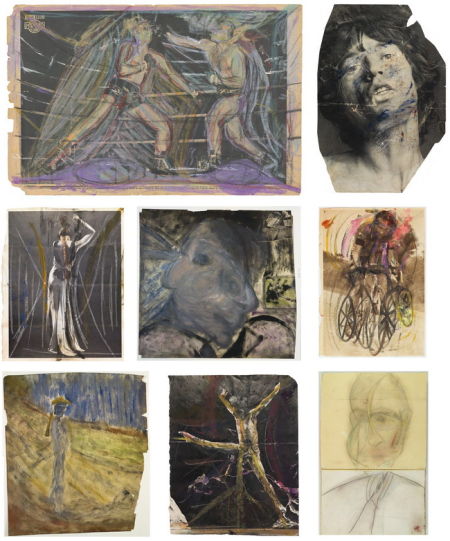

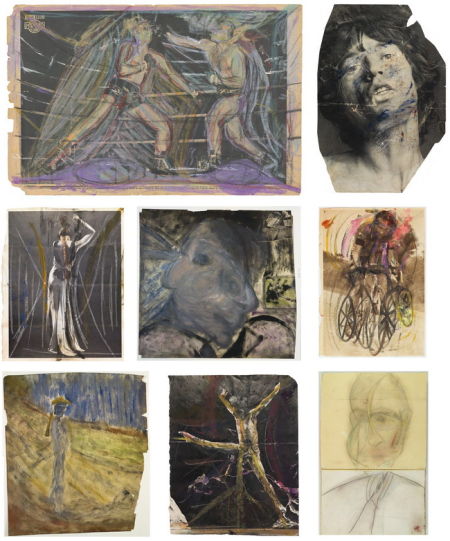

直到展览开幕式结束,贝瑞·焦尔(Barry Joule)捐赠给美术馆的培根原作《法国体育报纸上的拳手们》被挂到展厅,观众们才终于找到了焦点,尽管这显然不是艺术家最有名或最好的作品。另两幅可算成品的画作是《米歇尔·莱利肖像》和《斗牛》(判断依据是培根在上面签了名),但它们并非原画,而是平板印刷品。

然而,也不能说这是一个没什么意思的烂展览。相反,它非常有趣,对一个普通观众来说甚至非常重要,因为培根的艺术不仅不容易进入,还有点可怕,而来自“马厩”画室的这 80 余幅作品仔仔细细地描绘了进入培根的路径。如同培根自己所说,“不可能谈论绘画,只能围绕绘画说点什么”,这次展览正是道出了围绕他绘画的那些东西。

弗朗西斯·培根和早于其三个多世纪出生的英国著名作家、哲学家和政治家同姓,两人确有亲戚关系,不过培根极少提及自己杰出的家族,因为他是从家族里出走的“异端”——15 岁时,培根被父亲发现正试穿母亲的内衣,于是遭扫地出门。他最初以室内装潢和制作家具为生,事业发展得很顺利,不过 1929 年,在伦敦的画室画了最初的几幅油画后不久,他便决定做个真正的画家。作为艺术家的成功迟迟未来,直到 1944 年,他创作了伟大的三联画《以耶稣受难像为基础的人物三习作》。

培根于 1961 年搬入“马厩”画室(7 Reece Mews,London SW7),此后一直住在那里直至去世。1992 年 4 月前往马德里之前,培根把“马厩”托付给了晚年结交的好友贝瑞·焦尔,画室中大约有 1500 件作品及文献。众所周知,培根是一个不需要准备草图的画家,他喜欢这样自我介绍:一个直接画画的画家,没有任何中间途径。“马厩”里的作品不能叫草图(因为它们不是为某一幅画准备的),却也证明他的油画不是凭空完成的。由于收藏条件不足,贝瑞·焦尔把绝大部分作品捐赠给了伦敦泰特美术馆,自己持有其中 100 件。他们签署了协定,美术馆承诺精心存档、完整研究和编目所有物件。当时,这是泰特历史上最大的一宗捐赠,《泰晤士报》估算总价值约 2 亿英镑。

此次贝瑞·焦尔带来了他自己持有的大部分作品和文献,但未动用泰特美术馆收藏的那些。展览大致可以分为三个部分,一是小尺寸的纸上绘画和拼贴,均为人像练习,重点是梵·高的肖像;二是充满了线条、划痕、抹擦和着色的印刷品(在吉尔·德勒兹的专著《弗兰西斯·培根:感觉的逻辑》[广西师大出版社 2007 年版]中,这种绘画的准备性工作被译为“图形表”,即“线条、区域、无意义、非再现性的线条和色点的可操作性整体”),从中隐约可见培根成品油画里的形象;三是培根的照片与影像,绝大多数是贝瑞·焦尔在“马厩”中拍摄的,其中组图《培根的绘画过程》(摄于 1982 年 6 月)是世界范围内首次完整展示。

展览中令人印象最深的是具备了“图形表”特征的对印刷品的“再创作”或者说是“毁坏”。从培根选取的印刷品中,可以看出他对运动的迷恋,拳击、自行车、跳远、足球都是他研究的对象。他会在画面中加上大量线条,这些线条或是强调了运动员的动势,或是赋予画面另一种结构,总之信息的丰富性被削弱了,画家本人最直接而强烈的感受得到了凸显。而此类感受中最重要的,便是“肉”在某种力量的作用(比如被拳头击打)下扭曲、溃烂以至于变成一摊几乎不成形的血肉模糊之物。

展览的作品部分大致可以分为两类,一是小尺寸的纸上绘画和拼贴,均为人像练习,重点是梵·高的肖像;二是充满了线条、划痕、抹擦和着色的印刷品。 另一些政客和名人的宣传照,则更像是被粗暴地破坏了,满是划痕和污点(其中有一张纳粹头子戈培尔的照片,展签上误为戈林)。看不出培根具体要做什么,这些动作似乎是无意识无目的的,但经过他“特别之手”的拿捏,我们在媒体上常见的那种图片的“俗套”被消解了,人们不得不另找角度观看和理解它们,从中也大致可以看出《米歇尔·莱利肖像》这样的画是如何发展出来的。如德勒兹所写:“图形表是一种混沌、一种灾变,但同时也是一种秩序或节奏的萌芽。”

培根油画中频繁出现的“嚎叫”主题,也非常显著地体现在这部分展品中。《嚎叫的野黑蝙蝠》、《嚎叫的狒狒》、《奥德赛台阶上嚎叫的护士静帧》(来自爱森斯坦的电影《战舰波将金号)、《在大众汽车旁嚎叫》、《嚎叫的教皇》……大量嚎叫的瞬间被他定格,而这样的瞬间往往也正是肉体极度扭曲变形、失去固有形象轮廓的时刻。尽管他不画草图,但他撕下印刷品或照片,直接用笔刷和油彩来修改,缩短了正统的素描(草图)程序。培根没有受过正统的绘画训练,程序对他来说并不重要,重要的只是完成了的画,而且他希望一把抓住真实,为此,“你们知道,画家什么都盗用”。

通过那组位于中心位置的梵·高肖像系列作品,大概可以粗浅地理解培根所谓的“抓住真实”,以及“混沌中秩序和节奏的萌芽”。8 张肖像中,有几张比较具体,而且场景似曾相识,但有几张模糊得只有一个几笔画成的人形,竟也不用看展签,一眼就能感觉到是梵·高。外行当然难以解释他是如何做到的,他自己也认为“不可能谈论”,因此早就告诉观众可以自由诠释他的画。当我们正在铆足劲推介这位艺术史上极为重要、在中国却知名度不高的画家时,著名艺术评论家霍兰德·科特(HOLLAND COTTER)却在《纽约时报》最新专栏中吐槽:“2013 年,拍卖行也做了他们该做的事:把更烂的艺术品用更贵的价格卖出去——比如弗朗西斯·培根画的卢西安·弗洛伊德画像,真实无聊的二人组。”

培根于1961年搬入“马厩”画室,此后一直住在那里直至他去往马德里。

培根于1961年搬入“马厩”画室,此后一直住在那里直至他去往马德里。 从这个角度来讲,试图从此次展览中抽丝剥茧地分析培根的作品,好像又有点和他作画的观念背道而驰。难道一个普通观众不是应该先喜欢或讨厌某个画家,再决定要不要深入了解他吗?毕竟这只是培根在中国的第一次个展,很多人可能只是刚刚从一个多月前的新闻上知道他的画去年打破了拍卖纪录。因此这些文献固然有研究层面的重要性,也确实有点超前了,很可能当你真的站在那张昂贵的《弗洛伊德肖像画习作》三联画面前,会发出和霍兰德·科特一样的感叹呢!

B=《外滩画报》 J=贝瑞·焦尔(Barry Joule)

B:你为培根拍了很多照片,他喜欢被拍摄吗?

J:他无所谓,没什么问题。我认识他时,他已经很有名了,如果他在伦敦或巴黎,经常会被人认出来,或者在画廊被人拍照。但我是唯一拍到他作画的样子的人,我很幸运。通常他作画时是没有别人在场的。他很爱玩,但干活很认真。

B:你们是什么时候成为朋友的?你觉得为什么培根会那么信任你?

J:我们成为朋友有两个原因。一个是我搬到伦敦时,刚好租住在他家附近,大概离他家只有 20 米,所以我是他的邻居。有时候我会去“马厩”帮他修理一些东西,他喜欢和我聊天,有时候他一边画画一边和我聊。

还因为他不会开车,所以我常常开车送他去参加画展,或是去一些地方。开车送他的时候,那么小的封闭空间里只有我们两个人,他又不喜欢听音乐,所以我们一路聊天。在伦敦或巴黎,通常他都被很多人围绕着,不会有这种深入交谈的机会。我对他谈的话题很感兴趣,还会问他很多问题。我没有学过艺术,所以一直在向他学习,不仅在艺术上,还在生活上。他十几岁就离开家,一直过着“街头生活”,他知道什么是生活。

1992年4月前往马德里之前,培根把“马厩”托付给了晚年结交的好友贝瑞·焦尔,画室中大约有1500件作品及文献。

1992年4月前往马德里之前,培根把“马厩”托付给了晚年结交的好友贝瑞·焦尔,画室中大约有1500件作品及文献。 B:听说他喜欢去酒吧,还喜欢慷慨地为别人买单。

J:是的,他很慷慨,会为所有人买单。他对存钱不是很感兴趣,过得很简单,没有车,没有大房子,没有私人的船和飞机。我认识他时他已经相当富有了,但他不是紧紧看着财富的人,他宁愿拿现金买香槟、去好餐馆吃饭。他还很好赌,不停地赌,但并不总能赢。培根也经常把钱分给需要的人,但他提供帮助的时候很低调,不宣扬,也不求回报,现在看来是很不寻常的。他甚至还帮画廊筹钱买画。当然,他帮助的大多是认识的人,但他认识的人太多了。

B:这次展览也展出了你与培根的谈话,你录音的时候他知道吗?你是有意识地留下这些记录的吗?

J:基本上我是有意识的,因为我意识到我有很多机会接触他,这很难得。我 1978 年认识他,1982 年开始录音,相识 4 年后,他对我有了足够的信任。每隔四五年,我会和他长谈一次,像记者一样准备很多问题。为了这次展览,我把总共 5 个多小时的音频做了剪辑,剪成两分钟左右、只围绕一个话题的对话,我觉得效果不错。我和你一样,有一个小录音笔。培根喜欢喝酒,我们开始聊天,他便拿出酒来,结果喝着喝着就忘了录音笔的存在。有趣的是,通常我会以严肃的话题开始,比如梵·高、伦勃朗等对他的影响,喝了一杯又一杯后,谈话就失控了,我们会谈一些疯狂的事情,关于生活的事情。我计划有一天把所有录音提供给泰特美术馆,这样人们就可以听到了。当人们喝酒的时候,往往能卸下戒心,谈得更自由一些,也能谈出更多真实的东西。我很高兴我录下了这些,也很高兴我拍了很多照片,因为我知道这些记录是一种证明,证明他的作品是真实的、重要的。

培根的照片与影像,绝大多数是贝瑞·焦尔在“马厩”中拍摄的,其中组图《培根的绘画过程》(摄于1982年 6月)是世界范围内首次完整展示。

培根的照片与影像,绝大多数是贝瑞·焦尔在“马厩”中拍摄的,其中组图《培根的绘画过程》(摄于1982年 6月)是世界范围内首次完整展示。 B:这次展览基本上没有展出培根的油画作品,作为观众还是挺遗憾的。

J:没错,对培根来说,只有完成了的油画才是重要的,不是这些准备工作,这只表明他是如何走到最后那一步的。他不关心这些绘画(Drawings),一生都没有展出过它们。但它们也足够重要,从另一方面来说,它们展示了艺术家从何而来,展示了他为最终的艺术所作的练习。培根对完成了的油画非常重视,精心装裱它们,运到画廊之后,他还会再去检查,看一切是不是完美。那些三联画,每幅之间的距离都是精准的 12 厘米。他不喜欢为作品编故事,不喜欢和作品有关的叙述,只是要呈现它们。他对作品的控制非常严格。

B:因此他也毁了大量他不满意的油画,你见证过他销毁自己的画吗?

J:我就是那个帮他销毁油画的人!在成为他好朋友的同时,我也成了他的油画的销毁者,大概是 1982 年。必须仔细销毁的原因是,那时候他已经很出名了,他的油画能卖出很好的价钱。他为买家定制作画,一半被收藏了,一半被拒绝了,被拒绝的那些,如果不完全销毁,人们会在夜里去垃圾堆里翻出来,拿去卖。所以我会用刀把画面划破,折断木框,放在塑料袋里,从切尔西区开车到伦敦市中心,看着别人把它烧掉。太可怕了,我完全不想做这件事。他大概有一半油画被销毁了,其中有一些我还很喜欢。他曾经试图完成一幅三联画,是西班牙作家费德里科·加西亚·洛尔卡的肖像,纪念他去世 50 周年(1986 年),他画得很用心,但最终没能完成,所以决定销毁它。我很喜欢那幅画,但那不是他想要的。噢,杀了我吧,那太难了!但我还是照做了。

尽管培根不画草图,但他习惯在印刷品或照片上直接用笔刷和油彩来修改,缩短了正统的素描(草图)程序。

尽管培根不画草图,但他习惯在印刷品或照片上直接用笔刷和油彩来修改,缩短了正统的素描(草图)程序。 B:能说说培根最后把画室和那 1000 多幅画留给你的情形吗?

J:很难描述。我应该是最后一个在伦敦见到他的人,那天我送他去机场,他要飞去马德里。就是那天早晨他决定把画室留给我,连同成箱成箱的画和书。我也不知道为什么他这么做,有时候人们也不知道为什么送别人东西,我以为我只是暂时帮他保管,我不知道他去了马德里之后就死了,我以为他回来之后会把画要回去。可是他 10 天后就死了。这就给我留下了问题,因为他说过他从不画草图,可是突然我有了 1500 张相当于草图的绘画!我不知道该怎么办,他对我太慷慨了。后来我把画给一些艺术机构看,他们都觉得这些绘画很重要,展示了他为油画所作的准备,于是我决定展出它们。第一次是与毕加索的联展,因为毕加索和培根做类似的事情,会买来报纸,在上面涂涂抹抹,但很多人不知道。所以我策划了这个展览,在都柏林把毕加索和培根对报纸的“改造”展出。

B:为什么你选择把大部分绘画捐给泰特美术馆?

J:这些画对我来说太多了,保存它们又需要很好的条件。培根在世时也曾把油画捐给泰特美术馆,我想那是对的地方。我们签了协议,我留下可以随意支配的 100 幅,死后再由泰特接手。

B:你选择留下这 100 幅,有什么特别的原因吗?

J:一是我喜欢梵·高,他也喜欢梵·高,所以和梵·高有关的大部分画作我就留下了。另外,我也喜欢看拳击比赛,喜欢滚石乐队。梵·高、音乐和拳击,我留下的都是对我比较有意义的。

B:真希望下次可以在中国看到培根的油画!

J:我觉得那正是我要做的下一件事!我正在考虑,很希望可以成行。不过操作起来会比这次展览复杂得多,你知道,今年他的作品价格涨得更高了,向美术馆借油画的成本很高,安保要求也很高。希望下次可以在上海举办培根的展览。(文:韩见 图:南京艺术学院美术馆提供)