- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

帕慕克梦想成为画家 怀揣素描本走进基弗工作室

诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克(左)在安塞姆·基弗(右)的工作室。

天津美术网讯 我经常幻想用艺术铺就我的幸福小径。从7岁到22岁,我渴望成为画家,花了好多时间练画,特别是青春期那段。家里人很支持我。我有一间摆满了老家具的画室,在伊斯坦布尔某幢公寓里。我计划有朝一日成为著名画家。

20年后,这个梦想未能成真;我在伊斯坦布尔写小说、发表小说。不过,比起现有的一切,艺术仍然为我保留了一个有关幸福未来的承诺。

整个1980年代,不管什么时候看到像安塞姆·基弗这样的大艺术家的作品,我都会被一种情绪紧紧抓住,这种情绪介于嫉妒和错过理想生活的无限悔意之间。不过,一部分的我很清醒,懂得这种幸福是自己力所不及的。与我童年和青年时代的信仰恰恰相反,沉溺于形象和白日梦并不能提升艺术成就,基弗令人敬畏的作品证明了这点。每道雄劲笔画中蕴含的力量和画家身体的存在感,都是我们称之为艺术品的奇妙等式的本质组成。我的身体、肩膀、胳膊、手绝无可能创造其中之万一,基弗艺术的力量让我屈服于这一痛苦的现实。

可是,模仿基弗,或某天成为一个熟练画家的梦想,仍在我头脑一角时隐时现,就像一桩我希望自己能够忘记的罪行。这份愉悦的蠢动被基弗作品部分地激发了,它们摆在基弗巨大、梦幻般的作品旁:基弗年轻时创作的“书”,这让作家和藏书家倍感亲切。

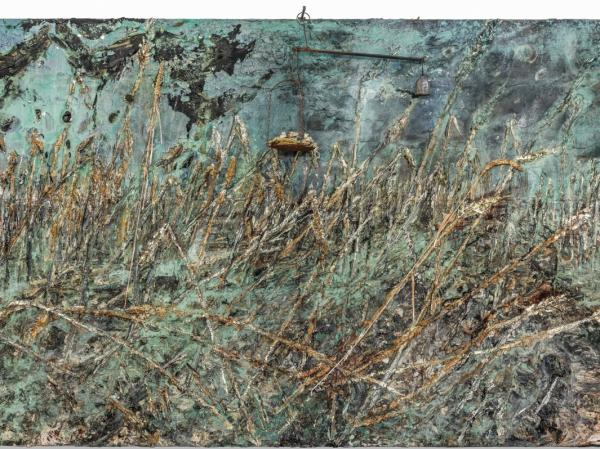

安塞姆·基弗作品《莱茵河》(the Rhine,1982-2013)

在基弗的美学中,书和它所携带的文本是圣洁的。他的艺术通过强调字母、词语、文本的“物性”(借助海德格尔的概念)透露了这一点。当我们看着艺术家近年来雕刻的这些书,从铅片到其他金属,它们告诉观者其自身的圣洁性如存在于文本中一样,亦存在于质地(texture)中。所有这些书——不论是纸的、金属的还是塑料的——拥有一种能力,它让我这样的作家产生一种幻觉,不是文本让书本神圣,而是质地。

基弗的书似乎在告诉我们,要超越词语的表达和象征,关注书本身的质感。这好比盯着一面墙,要感受它的整体,而非一砖一石。(基弗喜欢研究墙壁,然后单独地画每一块砖,就像他对砖厂很感兴趣,但是我们观察他的作品时,无需看每一块砖,甚至一面墙——我们注意到的是它的质感。)我想这就是他杰出才华的关键;抑或他神乎其技的绘画提升了这种印象。

安塞姆·基弗作品《带翼之书》(Book with Wings)

我能确定的一点是,这种文学的质感也从基弗的书渗透到了其他作品中。山脉、平原、森林、德国传奇、废弃的铁轨和公路,在他描绘的景象中,艺术家邀请我们读他的画,好像它们是书本一样。这种从基弗的书中溢出且阐释了他作品的质感,将其一切作品转换为可供我们阅读的东西。我们发现自己看着他画的树、铁轨和山脉就像文本一样;秘密就隐藏在我们正在阅读的那些生动、活泼,令人惊讶的表象之下,尽管读懂它们其实并不容易。

经营基弗作品的画商Thaddaeus Ropac带我去参观艺术家位于法国的工作室时,我满脑子都是以上那些念头。在开出巴黎的车上,我焦虑又兴奋,像第一次去看电影的小男孩。2008年,我在萨尔斯堡曾与艺术家有过一面之缘,并且我已经在博物馆里和书本上熟知他的作品。也许看到工作室里的作品,会有新的情感体验。也许有一天,我会放弃小说,把余生献给绘画。

但当我在巨大的工作室中看到艺术家的新作时,一股仰慕之情油然涌出,我被击倒了。我很了解基弗的艺术;我曾经看到过像眼前这些罂粟花和孩子气的飞机雕塑这样的作品。看到作品上那些熟悉的手迹,内心感到极大的欣慰。像以往一样,基弗在画面上留下手写的提示,为我们指出激发他灵感的传奇故事、文本或诗歌(英格伯格·巴赫曼,保罗·策兰,亚瑟·兰波),提醒我们每幅画下蕴涵的典故或历史。

安塞姆·基弗作品《冰与血》(Ice and Blood,1971)

安塞姆·基弗作品《摩根索计划》(Morgenthau Plan,2013)

我在基弗的大工作室里兴奋地踱步,沉醉在所见之中,我一再思索热爱这些画作的原因,也许就是画家构建词语和图像、传说、景观之间亲缘关系的能力。所有词语、字母、树丛、山脉、脆弱的花朵和遗弃的道路都是独立文本的一部分,但都有共同的质感。我极其希望可以读懂这些画作和它们遒劲的笔触。我也知道,不管在面前这些词语和图像之间来回打量多少遍,我从没能穿越地平线,翻越这座满是标志和字母的山,找到平静。那种词语和图像、文本与艺术之间的无限张力,正是基弗作品的心脏。

一开始,基弗的画看起来似乎满是词语。但是想想艺术、想想世界,我们才明白自己看到的东西比阅读词语和字母更能带来乐趣。看一幅画,实际上是在阅读,这可能吗?以书当画或是以画当书,这又可能吗?

文本和意象都来源于取之不尽的神话。在我所知的艺术家中,基弗可能是最有才、最有野心,也是最有文学素养的,或许这就是为什么他的宇宙如此强烈地吸引我。

伫立在他巨大工作室里的杰作前,我心中的那个少年一直告诉我,我仍然有可能成为一名画家——我也可以通过艺术来表达心曲。但另一方面,成年的我,那个快乐、满足的作家,试图提醒我,我用小说与基弗用艺术在做同样的事情,我应该在个人期待上更加谦逊和现实一点。所以,被环绕四周的美妙作品搞得眩晕的我,只得小小地哀悼了一下儿时的画家梦。

安塞姆·基弗作品《著名的夜之指令》(The Renowned Orders of the Night,1997)

那天晚上,Ropac在他塞纳河边的家里举办了晚宴。他与我和基弗互相挨着坐下来,然后对客人们说:“他们俩一个想当作家成了画家,一个想当画家成了作家。”我们都笑了。但说实话,对我来说这没什么好笑的,我现在还想当画家。因为这个我喝了不少白葡萄酒,服务生戴着雪白的手套,一杯接一杯给我斟满。

不一会儿,我就轻飘飘了,开始琢磨口袋里的日记本。本子上有一些我满怀热情精心绘制的小画。我应该拿给身旁的大画家看吗?他一定会懂我的。

这么做可能还是不大妥。大伙儿会嘲笑我的。我会看起来很滑稽,像托马斯·曼《托尼奥·克罗格》里那个站在晚宴的人堆中间庄严背诵诗歌的士兵一样。也许我可以晚些时候找个僻静的角落偷偷拿给安塞姆看。他和蔼又善解人意,肯定会对我的艺术天分表示尊重。

但我头脑中还有一个更加固执和现实的声音在对我说:怎么回事?如果你一定要画画,就在自己家画呗,没人看得见。别想寻求任何人的赞赏——尤其是著名画家的赞赏。

整件事情的微妙之处在于,我开始憎恶客人们的谈笑风生。安塞姆也在跟他们聊,享受着美好生活为一名成功男士所提供的一切。有那么一刹那,我觉得自己被世界抛弃了。我加入了聊天。我下决心一定不给他看我的画。但一股无法抑制的冲动,让我的手伸进外衣兜里。

然后,基弗转向我。他看起来有点羞涩、犹豫。

“我写过一本书,你知道吧,”他说。“我想请你指教。”

“书名是什么?哪里出版的?”

“叫《笔记本》(Notizbücher),还没有英文版。”

跟着是长时间的沉默。此刻,我觉得更喜欢基弗了。他不只是一位伟大的艺术家,他更加深刻。幸好我没拿自己的画来烦他。也别说,我这辈子第一次在意识到自己成不了画家之后仍然感到内心平静。

晚餐没有持续很久,客人们沉浸在巴黎的夜色中。窗外,风雨交加。我内心激动不已。我想沿着塞纳河走走,整理整理思绪,好好回忆一下在基弗工作室度过的这一天。看过的一幅幅迷人画作,带神话和文学色彩的种种景象,如同自己过往的记忆般奔涌而来。我很好奇他的书是什么内容,他自己写的那本。但我能想到的只有他非凡的画作,有时候——就像我们崇拜某人时都会做的——我觉得它们就好像是我画的一样。(文/奥尔罕·帕慕克戴戈翻译)

- >>相关新闻

- • 《白俄罗斯艺术展》中国妇女儿童博物馆开幕

- • 英国以色列西班牙三国艺术家入围史上最大BP肖像奖

- • 男子收藏两百册俄文艺术书:图书馆也难找到

- • 那些风华绝代的民国女性艺术家们

- • 80后买家热捧新生代艺术家作品

- • 2015全球艺术品市场报告:安迪·沃霍尔居2014榜首

- • 人人都是艺术家:饱暖理当思美育

- • 翠西·艾敏的天价床遭受各种恶心吐槽

- • 宋向光:美术馆应该关注在地城市的艺术

- • 揭示小野洋子的7个事实 你将会改变对她的看法

- • 海外街头艺术:从亚文化到掘金产业

- • 非裔艺术家艺术展呈现百年前美国黑人北迁征途

- • 意大利艺术家莫兰迪和他三个妹妹:四个独身者

- • 艺术家伊尔迪科科瓦奇赢得8万美元的宝格丽艺术奖

- • 林曦明:大师不死艺术必死

- • 双葫临门:朱万章、扈鲁绘画联展在北京开幕

- • 芝加哥艺术学院喜获单笔价值5亿美元捐赠

- • 2015威尼斯双年展终生成就奖花落加纳艺术家

- • 将要被淘汰的几类书画家

- • 达芬奇素描涉及美学人类学生物学:就怕学霸会画画

- • 纪振民、姬俊尧山水画小品展12日在天津图书馆开幕

- • 庞黎明水墨肖像画展暨作品研讨会举行

- • 景德镇陶瓷艺术品鉴会在风泉清听艺术馆举行

- • 北京宋庄职业画家原创作品展将在西洋美术馆举行

- • “津门画语”津门书画院第五届年展开展

- • 首届京津冀著名女画家邀请展天津画家展风采

- • 刘俊坡书法作品8日沧州开展 呈现58幅简牍书法力作

- • 牧野:画出老北京“爷们儿”的旧城情结

- • 首届天津市工艺美术大师作品暨精品展圆满闭幕

- • 天津市首届牡丹花展暨名家绘画艺术作品展举办

- • 他解其中味——评津门著名画家马寒松其人其画

- • 马寒松自述:我画《浅笑村闲画》的缘起与愿景

- • 天津女子画院举办为地震灾区募捐笔会

- • “京华烟云”牧野作品展在京开幕 开启老北京的回忆

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0