- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

旧金山现代艺术博物馆:世界性的当代艺术收藏

天津美术网讯 旧金山现代艺术博物馆(San Francisco Museum of Modern Art)是坐落于美国旧金山的一座非盈利的当代艺术博物馆,其建于1935年,是美国西岸第一座收藏当代艺术的博物馆。当前,博物馆收藏了超过 33,000多件作品,涉及绘画、雕塑、建筑、摄影、设计及影像作品。进行扩建以后,与2016年5月14日重新开放。

从海特-艾什伯利(Haight-Ashbury)街区到硅谷,相较于本身狭小的城市面积而言,旧金山对于文化发展的规划显得有些不成比例的宏大。尽管科技产业在这里蓬勃发展,但旧金山仍属于美国较小型的城市之一。

于今年5月14日重新向公众开放的旧金山现代艺术博物馆(San Francisco Museum of Modern Art,SFMOMA)规模之庞大,使它成为旧金山在提升文化影响力方面勃勃雄心的最佳典范——博物馆宣称自己拥有着世界上最大规模的当代艺术收藏,而看 上去这似乎并非言过其实。

图片:Courtesy of © Henrik Kam,courtesy of SFMOMA。

乍看之下,这栋耗资3亿美元(约合19.42亿元人民币)、由挪威建筑事务所Sn?hetta设计的博物馆新馆确实十分成功,既充满魅力又能显示出博物馆的 野心。而由马里奥·博塔(Mario Botta)设计、空间过于局促的SFMOMA旧楼现在看来已经完全融入了这艘文化巨舰之中。

博 物馆扩建之后,不仅让策展人们有了7层楼空间用来施展拳脚,并提供了足够多的空间让参观者们漫步在宽敞的艺术走廊上,或是在井然有序的小道上不断邂逅惊 喜。博物馆不仅拥有室外平台,还有省事儿的斜梯连接着各个楼层,而馆内的一处庭院则被种有当地花卉的“绿墙”围绕着,让人能够在此享受充足的自然光线。

所以,这样的一间博物馆到底是怎样的?19个展览在这栋庞然大物内同时开幕,因此很难归纳出个所以然来。然而,旧金山艺术博物馆重新启动后的美学氛围似乎与旧金山的嬉皮-科技风有些格格不入。

当 然,你还是会在旧金山的“异类”处发现它迷人之处。例如,在一个专门展示加州北部地区艺术的展区内,展出了湾区具象派画家琼·布朗(Joan Brown,1938-1990)一幅怪异又可爱的布面油画。 前景中的艺术家优雅端庄地站立着,而悬挂在她后方的画却呈现了她游向阿卡特茲(Alcatraz)岛时波涛汹涌的场景。

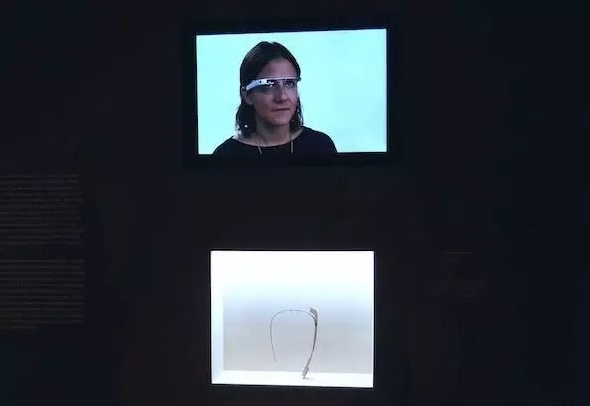

在 新博物馆的设计展厅中,策展人们为了迎合体现科技的发展,不幸将谷歌眼镜视为了设计界的偶像和致敬的对象。一个小型显示器中,录像里的女子正戴着一副谷歌 眼镜展示它的声控功能。(谷歌问:如何用西班牙语说“博物馆在哪里?”)而受到策展人们力推的本尊——谷歌眼镜,则被供奉在下方的圣盒中。墙上的文字试图 对为何这件备受指责的谷歌产品会出现在这里进行合理化解释,上面写道:“在如今的数字时代,它推动了图像传递的移动性、动态化和交互性。”

不 过,对SFMOMA重新开幕后的主基调起着决定性作用的,既不是旧金山过去的嬉皮风格,也非现其在高新技术聚集地的定位,而是由一对家产万贯的藏家夫妇所 决定。正是在Gap品牌的创始人多丽丝与唐纳德·费舍尔(Doris and Donald Fisher)夫妇将他们庞大的艺术收藏捐赠给博物馆后,SFMOMA决定进行声势浩大的扩建以展示他们的珍贵藏品。因此,这整个景观实际上成为了费舍尔 夫妇意志的体现。

当你从位于霍华德街(Howard Street)的入口进入博物馆后,便能看到唐纳德和多丽丝的名言“照亮”了你:“我们希望通过分享于我们意义非凡的艺术作品来回报我们所热爱的城市。” 顺便一提的是,唐纳德作为Gap的创始人,多年来一直是维护劳工权利活动人士的攻击对象之一。当他2009年去世时,他在使用血汗工厂劳动力以及坚定地支 持旧金山一项激进的纯商业项目方面的形象,至少与他在艺术方面一样知名。《旧金山周报》(SF Weekly)在他去世后,为此用一篇文章概括了他的公众形象,唐纳德作为一切改革观点的反对者:“(他的去世使)这座城市的温和派和保守派运动失去了他 们坚定的守护者。”

费舍尔的藏品总数多达1100件,从中精选的270件作品占据了博 物馆的三个楼面,质量也无可挑剔。三楼的“走进美国抽象艺术”(Approaching American Abstraction)着重展示了费舍尔所收藏的20世纪中期一批伟大的抽象主义艺术家的作品,其中包括了埃尔斯沃斯·凯利(Ellsworth Kelly)、理查德·迪本科恩(Richard Diebenkorn)、赛·托姆布雷(Cy Twombly)和布赖斯·马登(Brice Marden)等,而五楼的“波普、极简和具象艺术”(Pop,Minimal,and Figurative Art)的名单则包括了查克·克洛斯(Chuck Close)、罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)、安迪·沃霍尔、丹·弗莱文(Dan Flavin)等人。此外,一些由安东尼·格姆雷(Antony Gormley)、亨利·摩尔(Henry Moore)、托尼·克拉格(Tony Cragg)和安尼施· 卡普尔(Anish Kapoor)等创作的现代英国雕塑作品也在五楼展厅稍作亮相。六楼的“1960年后德国艺术” (German Art After 1960)则带来了一众令人兴奋的德国艺术家作品,像是格奥尔格·巴泽利茨(Georg Baselitz)、西格马·波尔克(Sigmar Polke),格哈德·里希特(Gerhard Richter)以及汤玛斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)。

尽 管这些藏品的总体水准着实令人惊叹,但总有那么一些事情让你感到困扰不已。过了一阵后,你会意识到这堆如此一流的珍品其实就如同被收藏的奖杯一样。唐纳德 喜欢“大型而有力量的艺术作品,”他的儿子在4月28日的媒体预览上这样说道。而已去世的收藏家本人的说法似乎更为精确,他在自传中写道:“我的(收藏) 准则之一就是,绝不会购买一件在拍卖会上卖不出去的作品。”

这样的品味也许能够帮助解 释费舍尔的收藏中有一些令人费解的缺憾。比如,用一个技术性、艺术史专业的术语来说,这里的艺术作品是一场真正的全男性艺术家的“香肠派对” (sausage fest,指以男性为主的聚会等),只有一个用于展示女艺术家艾格尼丝·马丁(Agnes Martin)创作的方块网格抽象雕塑的空间看上去如教堂般宁静。

当你从市场获取任何提示时,你同时也复制了市场中存在的偏向性。

旧 金山现代艺术博物馆馆长尼尔·贝内兹拉(Neal Benezra)将博物馆与费舍尔夫妇间的协议描述为:“公共与私人领域的合伙关系”。总体而言,博物馆目前都无法与新涌现的超级富豪私人藏家在市场上一 争高下,所以两者间的这一标志性合作被视为博物馆的运营新模式。而实际上,SFMOMA也将把费舍尔的这些艺术藏品留在博物馆内“至少”长达一百年。

贝内兹拉在一次访问中解释了协议中涉及未来操作的条款:协议说明今后博物馆可以将费舍尔的藏品和博物馆的永久收藏混合在一起作展,但是作为对费舍尔夫妇收藏生涯的纪念和赞颂,博物馆必须每十年像这次一样将他们的藏品进行展出。

这 样看来,费舍尔夫妇收藏中明显存在的偏向性以及艺术作品本身的影响力至少要在博物馆中持续发挥到2116年。这对于一个几乎奉“扰乱”为信仰的城市来说, 如此长的一段时间简直是糟糕透了。到那时,艺术史还会继续在谈论像安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)那样虚张声势的新表现主义?它对于我而言,现在就已经过时了。

如今,任 何一家有着公民意识的艺术博物馆除了要积极争取富人们捐出他们的艺术作品之外,都在如何赶上不断多元化的参观人群方面碰到了一些小小的麻烦。“我们很清楚 几年后西班牙语就会在加州大规模盛行,所以对我们来说很重要的是在博物馆使命中将墨西哥和中美洲地区也考虑在内,” 贝内兹拉对我说,“ 而且,用政治语言来说,我们还希望能够定位在面向亚洲。这样一来,任何一家纽约的博物馆也许都没有像我们这样的地缘多样性优势。”

然而,博物馆的首批展览中完全不见丝毫如上所述的考量,反倒是以欧美为主的费舍尔藏品压倒性地站在了博物馆展览的中心位置。

SFMOMA 的全新扩建和开幕无疑是一项浩大的事业,这也意味着它展示的作品之多让我无法一一详述,只能在这儿一笔带过:博物馆永久性藏品经过重新布置后,展出了从亨 利·马蒂斯(Henri Matisse)精美的《戴帽子的女人》(Femme au chapeau,1905)到马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)经典的厕所-艺术雕塑,《泉》(Fountain,1917)等一系列现代艺术的代表作。另外还有更多狡黠机智的当代艺术和新媒体作品在 顶层楼面展出,而博物馆的摄影展厅号称是全美最大的致力于展示摄影作品的博物馆空间,也许也是新博物馆中我最喜欢的部分。

通过这样的匆匆一瞥,这些空间的特色体现了一些最敏锐的策展理念,以及一些最令人动容或惊喜的艺术作品。

我 稍微掠过了那些艺术作品的介绍,是想在最后聊一下关于旧金山(艺术圈)的整体环境。如果你说在这个重新开幕的博物馆中找不到任何一件喜欢的作品,那是十分 失礼的一件事。博物馆的开放作为一件大家喜闻乐见的消息一定会受到人们的欢迎,因为在一般情况下,旧金山的其他艺术新闻很多都是关于艺术家不得不背井离 乡,和那些挣不到什么大钱的工人阶级一同被迫离开这座高速发展的城市。

如果你真的要认 真看待这个问题的话,不妨将奢华而浮夸的旧金山现代艺术博物馆新馆看作旧金山本地艺术圈的一座昂贵墓碑。于我而言,那就像是现代超级博物馆的诅咒:不平等 性意味着那些使超级博物馆得以成真的富豪们却试图将他们本该真正服务的艺术群体排挤了出去,剥夺了他们的资源而用于服务自己。随着博物馆规模的日趋扩张, 这样的局面也会因为社会阶层分化的日益明显而变得更为紧张,就像是光亮的背后总有阴影跟随。

这 样的例子真实地近在眼前。正位于新SFMOMA对街的是旧金山芳草地艺术中(Yerba Buena Center for the Arts),目前那里正在展出由艺术批评人克里斯蒂安·弗洛克(Christian Frock)策划的“拿起这把锤子”(Take This Hammer)。展览调查了一系列旧金山艺术家和艺术团体参与创作艺术的抗议行动,而围绕的话题恰恰就是我刚才提及的那些问题。比如“反驱逐绘制地图项 目”(Anti-Eviction Mapping Project)所呈现的动画地图,直观地表现了一套反映湾区各种变迁的图景。蕾贝卡·索尔尼(Rebecca Solnit)在所附的册子内写道:“这是一个被金钱冲击过后的城市图片”。3.9艺术家团体(3.9 Artist Collective)通过鲜明的广告牌风格作品,愤怒地谴责了旧金山黑人居民被迫迁移的事实。

这是一场粗犷而混乱,有时候又有启发性、令人不安的展览。如果你不希望对于艺术的未来或者是这座城市的未来只剩下批评和指摘,那么现在最重要的事情就是思考一下这场展览所传递出来的那些挣扎和困难。我猜,唐纳德·费舍尔一定会很讨厌这个展览。

- • 南北湾画廊开馆 打造最具文化气息的城市艺术空间

- • 第三届“滨海杯”国际设计大赛初评工作结束

- • 霍春阳在四川美术人才高研班:国画应慎谈“创新”

- • 百中国画院建院十年“一路欢歌书画作品展”将举行

- • 康永明山水画展览将于9月8日在乾庄书画院开幕

- • 笔墨禅境一孟昭晏诗书画展将在书天艺苑举行

- • 韩中文化交流协会会长河太逵到访金带福路文化中心

- • 山水精神—洪潮中国画全国巡展广东顺德开幕

- • 有乐法师:朴墨心画是心灵表达,是绘画的最高境界

- • 13米高巨幅朴墨禅画在沈阳西塔护国延寿寺开光

- • 李瑾传拓精品展首亮津门 “我拓我家”接地气

- • 我家的三个展览—写在《我拓我家》开幕之际

- • 津门国画家金秋办展 水墨丹青尽显神韵

- • 有一种墨叫“五色具”——论纪振民和他的画

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0