- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

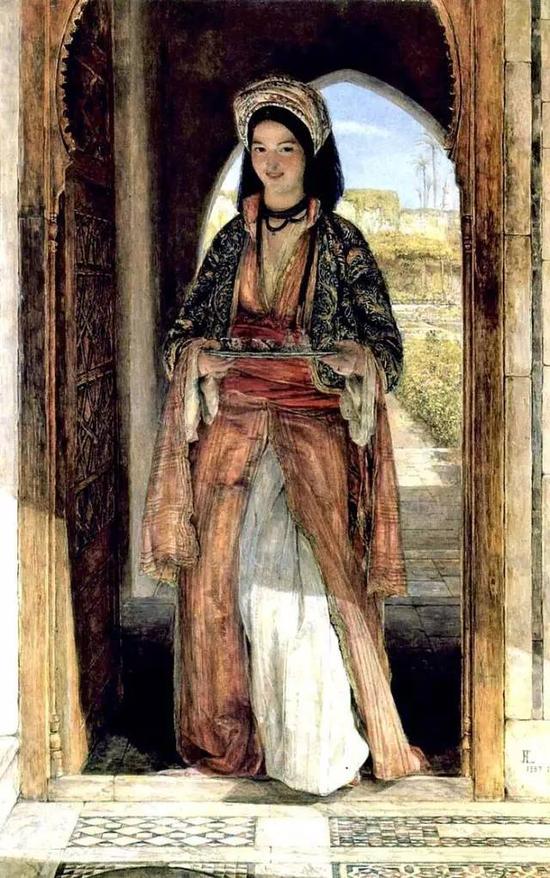

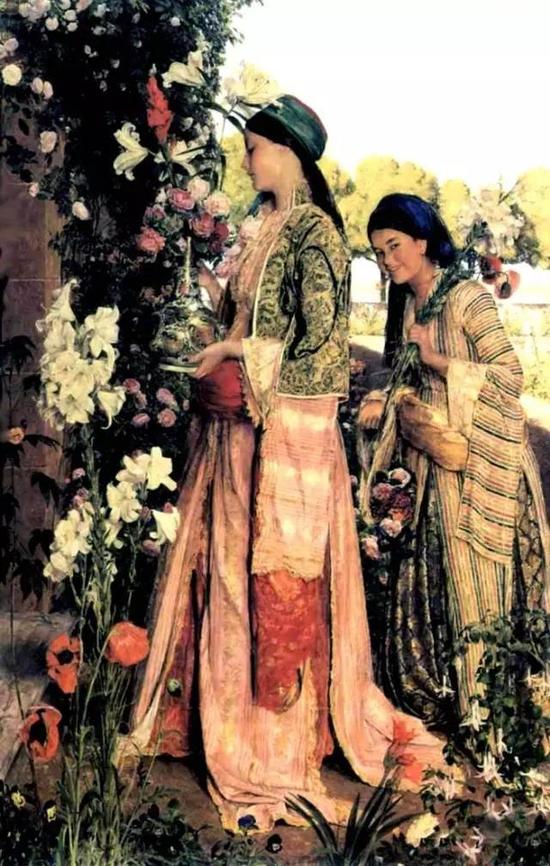

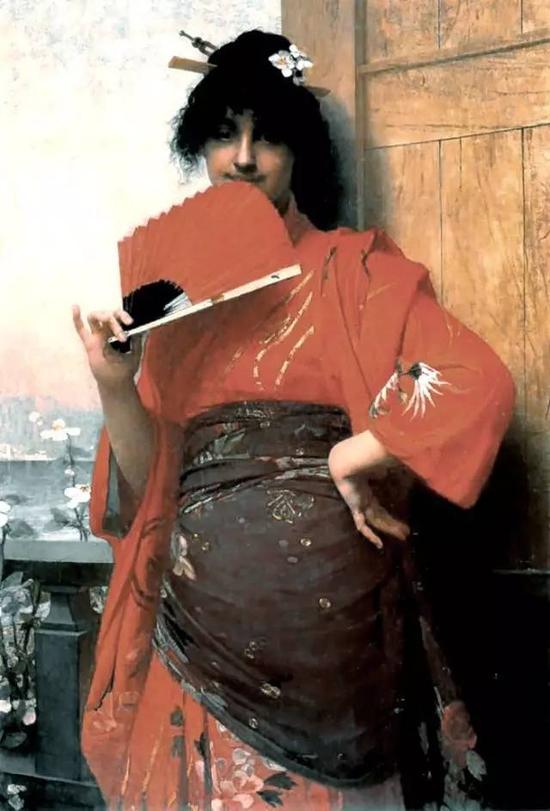

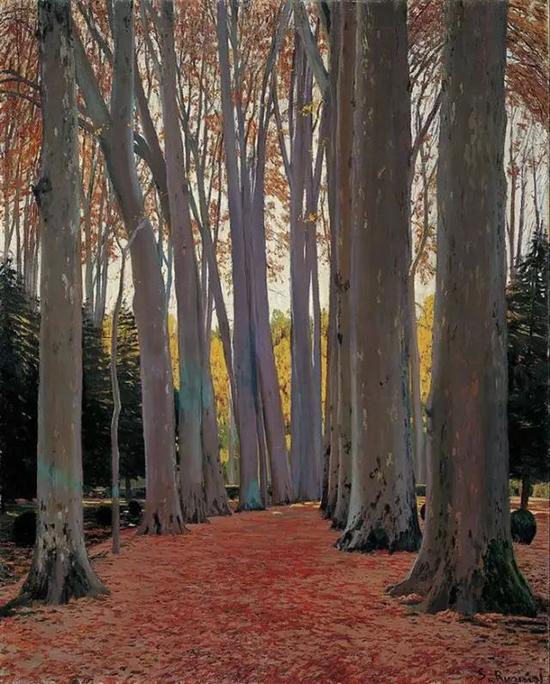

十九世纪欧洲绘画史里的油画高手作品

19 世 纪 ,在绘画或雕塑中,“风格”的惯例所起的作用不这么突出,于是有可能以为传统的中断对那些艺术形式影响较小,然而事实并非如此。虽然艺术家的生活在那之前也不曾无忧无虑,但是在“美好的往昔”却有一件事可说:没有一位艺术家需要问问自己到底为什么来到人间。在某些方面,他的工作一直跟其他职业一样有明确的内容。总是有祭坛画要作,有肖像要画;人们要为自己的上等客厅买画,要请人给自己的别墅作壁画。在这一切工作中,他都可以按照多少是既定的方法去工作,把顾主期待的货品交出去。的确,他可以干得稀松平常;也可以干得无比绝妙,使接手的差使不过是一件卓越佳作的来由而已。然而他一生中的职业多少还是安全的。

Abbott Handerson Thayer

而艺术家在19世纪失去的恰恰是这种安全感。传统的中断已经给他们打开了无边无际的选择范围。要画风景画还是要画往日的戏剧性场面,取材于弥尔顿(Milton)还是取材于古典作品,采用达维德的古典主义复兴式的克制的手法还是采用浪漫主义大师的奇幻手法,这些都由他们做出抉样。但是选择范围变得越大,艺术家的趣味就越不可能跟他的公众的趣味相吻合。买画的人通常心里总有某种想法,他们想要的是跟他们在别处看见过的画几乎雷同的东西。

在过去,这种要求很容易由艺术家给予满足,因为尽管他们的作品在艺术价值上大有区别,同一个时期的作品却有许多地方彼此雷同。既然这时传统的一致性已不复存在,艺术家跟赞助人的关系就频频出现紧张状态,赞助人的趣味在某种程度上是固定不变的,而艺术家则觉得他不能满足那种要求。如果他缺钱花不得不遵命的话,他觉得他就是在做出“让步”,失去了自尊,也失去了别人的尊敬。如果他决定只听从自己内心的呼声,拒绝一切跟他的艺术观点无法取得一致的差事,他就有忍饥挨饿的危险。这样,性格或信条允许他们去循规蹈矩、满足公众需要的艺术家跟以自我孤立为荣的艺术家之间的分裂,就在19世纪发展成鸿沟。情况更糟糕的是,由于工业革命的崛起和手工技艺的衰落,由于缺乏传统教养的有产阶级的兴起,再加上贱货次品生产出来冒充“艺术”,公众的趣味就受到了严重的破坏。

艺术家跟公众之间的不信任一般是相互的。在一个得意的企业家看来,艺术家简直跟拿着很难叫地道货的东西漫天要价的骗子差不多。另一方面,去“惊吓有产阶级”(shock the bourgeois),打掉他的得意感,让他茫然无所适从,这在艺术家中已经变成公认的消遣方式。艺术家开始把自己看作特殊的人物,他们留长发,蓄长胡子,穿天鹅绒或灯心绒衣服,戴宽边帽,系松领带,而且普遍地强调自己蔑视“体面的”习俗。这种情况很难说是健康的,然而可能是不可避免的。当然也要承认,虽然艺术家的生涯中布满最危险的陷阱,但是新形势也有其补偿之处。那些陷阱是显而易见的。那种出卖灵魂、迎合缺乏趣味者之所好的艺术家迷路了。同样迷路的还有一种艺术家,他夸大地宣扬自己的处境,仅仅因为他的作品根本找不到买主就认为自己是天才。但是说这种局面危险,仅仅是对意志薄弱者而言。花费那样高的代价换来了广阔的选择范围,摆脱了赞助人奇思异想的约束,这也有它的优越之处。大概艺术还是第一次真正成为表现个性的完美手段——假设艺术家有个性可表现的话。

在许多人听来,这可能像个悖论。他们认为凡属艺术都是一种“表现”(expression)手段,他们的看法有一定的正确性。但是事情不完全像有时设想的那样简单。显然一个埃及艺术家没有什么机会去表现他的个性。他的风格的规则和程式那样严格,很少有选择的余地。这实际等于说没有选择的地方也就没有表现。举个简单的例子就能明确这一点。如果我们说一个女人在穿衣服的方式中“表现她的个性”,我们的意思就是说她做出的选择表明她的鉴赏和嗜好。我们只要观察一个熟人买帽子就可以了,设法搞清楚为什么她不要这顶而选择另一顶。那总是关系到她怎样看她自己和她要别人怎样看她,这样的选择行动都向我们透露她的某些个性。如果她不穿制服不行,也还可以留下一些余地来“表现”,不过余地显然小得多了。风格就是这样一套制服。

的确,我们知道,随着时间的进展,风格给予艺术家个人的选择范围扩大了,艺术家表现个性的手段也增加了。人人都能看出,安杰利科修士跟马萨乔是不同类型的人物,伦勃朗跟弗美尔·凡·德尔弗特也是不同的人物。可是这些艺术家都不曾有意识地做出抉择来表现他们的个性。他们不过是附带地表现一下个性,就跟我们在做每一件事情时表现我们自己一样——不管是点烟斗,还是追公共汽车。认为艺术的真正目的是表现个性的这种观念,只有在艺术放弃其他目的之后,才能被人接受。然而,随着情况的发展变化,艺术表现个性已是既合理又有意义的讲法,因为关心艺术的人在展览会和画室中寻求的已经不再是表演平常的技艺——这已经非常普通,不能吸引人了——他们想要通过艺术去接触一些值得结识的人:那些在作品中表现出真诚不移的人,那些不满足于邯郸学步、先问是否有违艺术良心然后下笔的艺术家。在这一点上,19世纪的绘画史跟我们前面接触过的艺术史有相当可观的差别。

在以前的时代里,通常是那些重要的大师,那些技艺至高无上的艺术家,去接受最重要的差事,从而变得非常出名。只要想一想乔托、米开朗琪罗、霍尔拜因、鲁本斯甚或戈雅,就明白了。这并不是说绝不可能出现悲剧,也不意味着每一个画家都在国内受到应有的尊敬,但是大体上讲,艺术家跟他的公众都有一些共同的认识,因而在判断优劣高下的标准方面也有一致的意见。只是在19世纪,在从事“官方艺术”的成功的艺术家和一般在身后才能得到赏识的离经叛道者之间才出现了真正的鸿沟,结果就是一个奇怿的悖论,适当今历史学家对19世纪的“官方艺术”的了解也微乎其微。

的确,我们大都十分熟悉“官方艺术”的某些产物,那公共广场上伟人的纪念碑、市政厅的壁画和教堂或学院里的彩色玻璃窗。但是对于我们来说,这些大都已经变得十分陈腐。我们已经视若无睹了。就像我们不去注意旧式旅馆休息室里还能见到的那些模仿昔日著名展品的版画一样。将来很可能出现那样一个时代,到那时这些作品被重新发现,而且可能再次把真正的次品跟佳作区分开来,因为那些艺术作品显然并不像我们今天通常想像的那样空虚和俗气。然而永远颠扑不破的真理也许是,自从法国大革命以来,艺术一词在我们心目中已经具有一种不同的含义,而19世纪的艺术史,永远不可能变成当时最出名,最赚钱的艺术家的历史,反之,我们却是把19世纪的艺术史看作少数孤独者的历史,他们有胆魄、有决心独立思考,无畏地、批判地检验程式,从而给他们的艺术开辟了新的前景。

在这个发展过程中,最富有戏剧性的事件发生在巴黎。因为巴黎已经成为19世纪欧洲艺术的首府,跟15世纪的佛罗伦萨和17世纪的罗马的地位十分相似,世界各地的艺术家都到巴黎来跟艺术家学习,更重要的是,他们还参与讨论艺术的本质:当时在蒙马特区(Montmartre)的咖啡馆中一直盛行这种讨论,艺术的新概念就是在那里经过苦心推敲形成的。

19世纪前半叶最重要的保守派画家是让-奥古斯特·多米尼克·安格尔(Jean - Auguste Dominique Ingres, 1780-1867),他曾是达维德的学生和追随者;他跟达维德一样,也喜欢古典时期的英雄式艺术。他教学时,在写生课上坚持绝对精确的训练,鄙视即兴创作和凌乱无序。他的作品表现出他自己精于形状的描绘和冷静、清晰的构图。不难理解为什么会有许多艺术家羡慕安格尔技术上的造诣,甚至在跟他意见不同的地方也尊重他的权威性。但是也不难理解为什么当时比他热情的人觉得不能忍受这样圆熟的完美性。

- • 传承“李氏山水”攀新高峰 赵树松艺术研讨会举行

- • 海洋画家郭文伟再次赴河南讲学开展文化交流

- • 中国非遗传承研培计划-天津美院“泥塑”培训班结业

- • 积卅年之功攻取《霍扬碑》 王树秋书法艺术研讨会举行

- • 对话魏碑—王树秋书法展开幕 孙伯翔助阵爱徒

- • 中国书画等级考试2017下半年全国统考天津考点开考

- • 传世经典《芥子园画传图释》近期将陆续隆重推出

- • 对话魏碑-王树秋书法展11月19日在西洋美术馆开幕

- • 乌拉圭当代艺术展在天津美院美术馆开幕

- • 李旭飞的山水之境画展在天津美术学院美术馆开幕

- • 《纪振民·姬俊尧艺术高原行》新书发布

- • “中国传统宫廷绘画展”亮相纽约曼哈顿

- • 天津美协水彩画专委会第十一届年展开幕

- • 天津市楹联学会走进海天书画院宣讲十九大精神

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0