- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

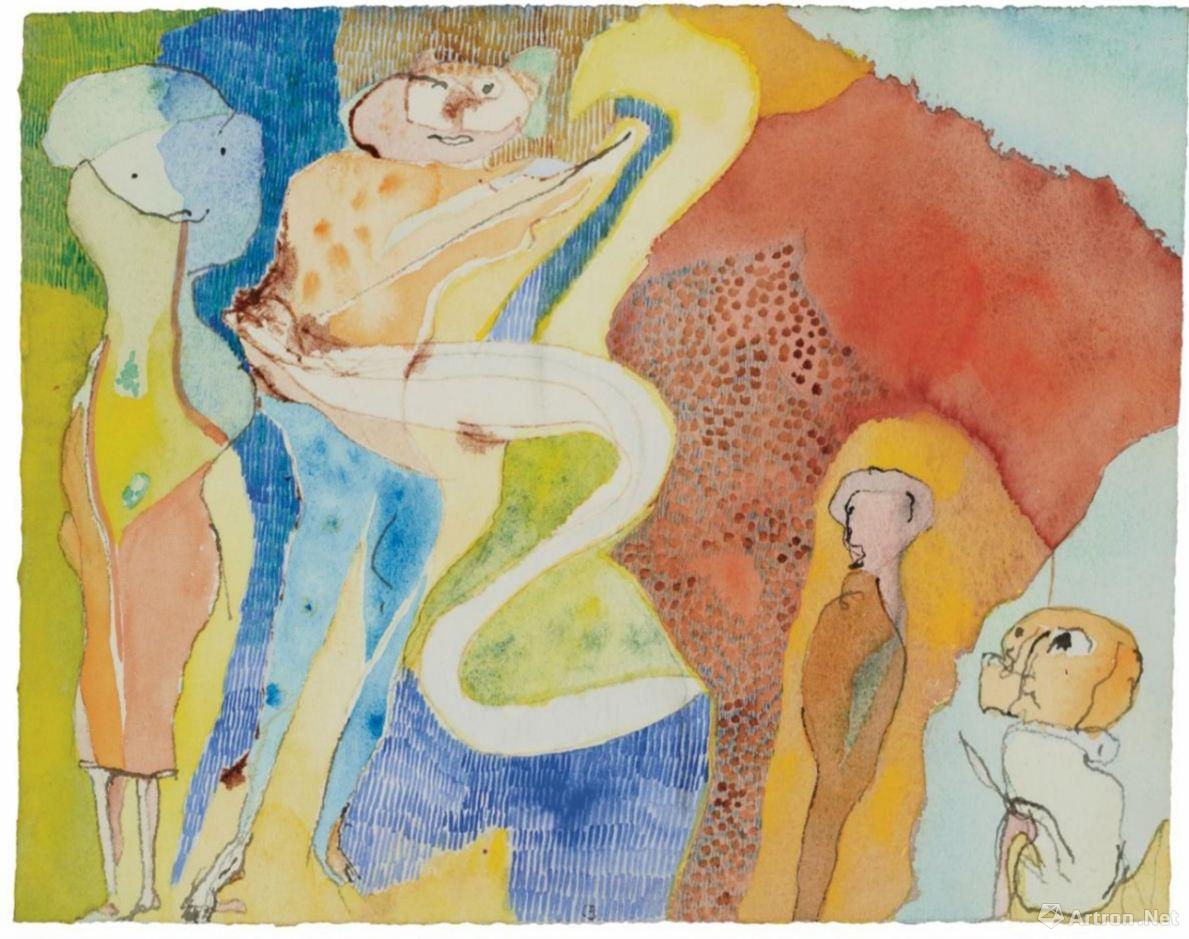

格尔哈德·阿尔滕伯格

20世纪的德国艺术常常被战争的创伤、死亡和覆灭的阴影所笼罩,例如第一次世界大战的杀戮、记忆和感受,不但为表现主义注入了更为深刻的内涵,也催生了达达主义和新客观主义,暴力、玩世不恭和攻击性的内容大量出现在魏玛共和国时期的艺术中;与此相反,纳粹时期的艺术却热衷于为战争竖立纪念碑,以民族主义和爱国主义的狂热激情,歌颂奉献与牺牲;第二次世界大战结束后,从魏玛共和国时期延续而来的德国现代艺术开始沿着不同的美学道路分化,而在冷战的铁幕降临欧洲之后,艺术受到不同意识形态的影响,呈现出明显分裂的趋势,国际化的西德艺术投入了抽象的怀抱,而苏联式的社会主义现实主义则成为东德(确切地说是整个东方集团)所奉行的审美教条。然而,即便是在“政治挂帅、思想领先”的特殊年代,仍有一些崇尚精神自由的东德艺术家,以一种相对温和的态度和迂回的策略,在国家审查的边缘地带坚持个性化的创作。这些艺术家的存在,否定了简单的东—西对立,亦即具象与抽象、现实主义与现代主义的二分法。他们所创作的表达内心创伤和自我反思的画作,与官方认可的艺术形成了鲜明的对比。格尔哈德·阿尔滕伯格便是其中极为独特的一位。

阿尔滕伯格,《夏季公园的鸟》,1955

格尔哈德·阿尔滕伯格(Gerhard Altenbourg,原名Gerhard Strch),1926年出生在图林根州的略迪辛-施尼普芬塔尔(Rdichen-Schnepfenthal),幼年时随全家搬到了阿尔滕伯格(他从20世纪50年代中期开始把这个城市的名字作为自己的姓氏)。1944年,18岁的阿尔滕伯格被征召入伍,所幸得以于战争结束前退役返乡。他开始以笔名从事写作,同时跟随画家和雕塑家埃里希·迪茨(Erich Dietz)学习。此时,他开始在被称为包豪斯“蓝4” (Blaue Vier)——费宁格(Lyonel Feininger)、雅弗伦斯基(Alexes Von Jawlensky)、康定斯基(Wassily Kandinsky)和克利(Paul Klee)——绘画传统的基础上,沿着新的方向发展自己的艺术。1948年至1950年,阿尔滕伯格进入魏玛建筑与造型艺术学院 (Hochschule fr Baukunst und bildende Knste)学习,开始凭借其精细的用线条组成的根茎状形象,追随马克斯·恩斯特(Max Ernst)和理查德·奥尔策(Richard Oelze)的超现实主义绘画风格。1952年,他在柏林鲁道夫·斯普林格画廊(Galerie Rudolf Springer)举办了第一次个展(在1951年至1961年间,阿尔滕伯格将其大部分作品留给了这个画廊),并在柏林的“法国之家”(Maison de France)与阿努尔夫·莱纳尔(Arnulf Rainer)和格尔格·格雷斯科(Georg Gresko)共同展出作品。在1955年的第一届卡塞尔文献展中,他被沃尔斯(Wols)和杜布菲(Jean Dubuffetand)的作品所打动,并感受到波伊斯(Beuys)的亲和力。1957年,国立林德瑙博物馆(Staatliches Lindenau- museum)举办了他的第一个博物馆展览。1959年,阿尔滕伯格参加了第二届卡塞尔文献展。他在西德的第一次展览于1964年在汉诺威的布鲁斯伯格画廊(Galerie Brusberg)举行,这次展览使他获得了更广泛的认可。1966年,他在慕尼黑的“伟大的艺术展”(Grosse Kunstausstellung)上荣获“布尔达平面艺术奖”(The Burda Prize for graphic art),并于1967年在第二届达姆施塔特国际素描展中获奖,随后又于1968年获西柏林的威尔-格罗曼奖(Will-Grohmann-Prize)。为纪念艺术家60岁生日,于1986—1987年间在民主德国莱比锡、德累斯顿和柏林举行了大型回顾展,随后于1988年分别在不来梅艺术馆、图宾根艺术馆、汉诺威施普伦格尔博物馆和西柏林艺术学院举办了展览。阿尔滕伯格1989年因车祸于迈森离世。其作品被包括纽约现代艺术博物馆在内的许多重要的博物馆收藏。

阿尔滕伯格,《约翰·海因里希·凯特林尼》,1971

阿尔滕伯格是一位多才多艺的艺术家,终生致力于绘画、雕塑、版画和诗歌创作,他的创作显示出惊人的连续性。第二次世界大战的创伤导致了其早期的作品被一种幻灭感所主导,后来通过对自然、文学和远东哲学的研究,他获得了一种更加宽广的精神维度。阿尔滕伯格拒绝遵循官方倡导的政治化和教条化的文化政策,始终坚持个人化的创作,在其职业生涯的早期,就在西德为这些作品找到了收藏者。

阿尔滕伯格在1949—1950年创作了三幅以《瞧这个人》为题的作品。《瞧这个人I (垂死的战士)》(Ecce homo I,The Dying Warrior)是对刚刚过去的历史事件的一次相当个人化的质疑。作品的主题取自《圣经》约翰福音第19章,“这个人”就是耶稣。艺术史上对这一主题的表达,一般都是根据书中所描述的头戴荆冠、身着紫袍的耶稣形象,而阿尔滕伯格的《瞧这个人I (垂死的战士)》却是借用欧洲人耳熟能详的主题,隐喻当下的痛苦与屈辱,表现刚刚经历了劫难的人类灵魂的状况。画中,一个瘦弱的像是被剥了皮的男人因极度痛苦而扭动,一手抓着自己的胸口,另一只手则引导我们注意下面的虚空。与奥托·迪克斯(Otto Dix)在第一次世界大战期间描绘堑壕战的场景不同,阿尔滕伯格并不是要渲染战争的血腥和残酷,而是要表达思想上深刻的反思。这个形状怪异的巨大人物,是用“神经纤维束”和“根纤维”般的线条构成的,但仔细观察便会发现,这个由神经纤维束构成的人物,是画在已陈旧发黄并且遍布图形的纸上的。事实上,这是由两张画有士兵、坦克、装甲侦察车、车辆和火炮等符号的纸拼成的,而由这些“符号”组成的“军事训练场”是阿尔滕伯格10岁时和稍晚一些绘制在这两张纸上的。这种从孩子的视角对军事装备所采取的天真无邪的描绘,在二战中变成了可怕的现实。在战争的最后一年,阿尔滕伯格曾作为对敌坦克防御兵被派往已经溃败的前线,被迫见证了人们如何去糟蹋生命和土地。战争结束后,当他再次看到这张纸的时候,感慨万千,心绪难平。他通过二次创作,把它变成了一幅生命的风景画。他用深黑色的蜡笔在军事场面的轻铅笔画上创造了一个巨大的人物形象。

对第二幅《瞧这个人》(Ecce homo)的描述也是由战争记忆引发的。画中人物的形体由抽象的“符号”所覆盖,军事人员通常用这些符号来表示地图上的地貌特征和村庄单位。人物肩上标着253号的星星非常醒目,它是一个与阿尔滕伯格当初服役的军团号码近似的数字。他以带有表现主义风格特征的弯弯曲曲的轮廓线,勾勒出这个巨大人物反常地运动着的四肢。这幅作品暗示的是《圣经》中判处耶稣死刑的古罗马犹太行省总督本丢·彼拉多(Pontius Pilate)。根据《圣经·新约》所述,彼拉多原本就不认为耶稣犯了什么罪,并且由于耶稣是他儿子的救命恩人,更加不情愿处死他,他也曾极力为耶稣开脱,但最终却在仇视耶稣的犹太宗教势力的压力下,下令将耶稣钉死在十字架上。这个故事告诉人们,耶稣之死,一是死于犹大的出卖;二是死于嫉恨他的犹太祭司和长老以及被他们影响、煽动的希律王和犹太民众的“民愤”;三是死于彼拉多因私欲和怯懦而对邪恶势力的顺从。下令钉死耶稣的彼拉多最终遭到了报应,下场凄惨,先是他那被耶稣所救的独子一命呜呼,之后,他本人也屡遭诬陷,一再被流放,后来在听到自己被罗马皇帝赐死的消息后,在绝望与疯狂中自焚身亡。他的尸体捆绑着巨石被丢入河里,却依旧无法下沉,漂浮在河面上被鱼群吞噬。后来,一位诗人在名为《致彼拉多》的诗中写道:“懦弱/像一只蜷伏心头的蜥蜴/随时伸吐红色的细舌/撩乱人脆薄的意志/它迂回缠绕的身躯摇晃摆动/吸引任何陷入迷惑者与之共舞/然后在萦绕不断的旋律中双双腐朽/将灵魂折价换来的权力之舟/承载着残骸无边漂浮/在历史的洪流里翻腾/搅动出悲怆的白沫。”

在第三幅《(如同木偶的)瞧这个人》(Ecce homo,as Marionette)中,外轮廓线也是决定性的,这是一条几乎完整的线,它仿佛在身体周围循环流动,逐步建立起身体并把它作为一个宽度不断变化的类似于绷带的框架固定在一起。

我们看到,无论是“垂死的战士”还是“黑暗的彼拉多”,都是由艺术家小时候创作的梦魇般的战争场景和人物图画所构成,包括了他从战前到战后的个人心路历程的变化,因此,也可以将这一系列作品解读为一种艺术家自我参照的肖像。

这三个人物在形体姿态和皮肤上的标志图案都是相似的,这可能意味着伤口或伤疤。这种联系也是艺术家最初的打算,他曾谈道:“形体的存在被转变为一个结构上的关联,一个(在战场上的)符号的联想。”他希望通过一种撕裂,一种自我剖析,看见被遮盖的破碎的记忆。

这三幅《瞧这个人》构成了当时将近25岁的艺术家有关“人类展示”系列作品的第一个顶峰。在这两年的创作中,阿尔滕伯格刻意避免了任何与自然有关的东西,以建立他的黑白世界。尽管在很大程度上这是一种抽象的绘画语言,但却包含了具体的与观者情感上的交流。例如画中人物的眼神,并没有表现出虚弱或暗淡,而是充满机敏和活力;还有向上的手臂,这是在阿尔滕伯格的作品中反复出现的一种姿态,它的含义是最多样的。它决不意味着放弃自我,而是绝然相反,是艺术家在反智和专制的政治环境中,为了保持自己的立场而建立的一个防御体系。

作品中由特定元素呈现的细节,强化了画家想要表达的这种情感,但若不深入了解那段历史,一般观众难以想象。例如德国学者安妮格瑞特·衍达(Annegret Janda)在《格尔哈德·阿尔滕伯格的人类展示——瞧这个人》(Gerhard Altenbourg's Human Show: Ecce Homo)一文中提到,画中人物的小帽子不是规格一致的制服的一部分,它所象征的,是在战后危机时期,由妇女们创造性地将羊毛或织物零布头缝在一起的平民的头罩——阿尔滕伯格也曾戴过一个这样的头罩。《瞧这个人》系列是画家1949、1950年时的自我写照,也是那个身处“一个不确定的未来的阴影所笼罩的时代”的全体德国人精神状态的缩影。回顾痛苦往事并没有削弱阿尔滕伯格的意志,抵抗和承受身体和精神上的痛苦,反而增强了他的力量。他似乎在努力与对手斗争,以此作为他创造理性生命之作的动力。

在东德批判形式主义的热潮中,阿尔滕伯格发展出了一种奇异的隐喻手法,那是对于个体心理状态的视觉转换。他采用了战前现代主义的形式语言,创作出奇异而令人印象深刻的作品。阿尔滕伯格创作了一系列评论这个年轻国家的政治现实的作品,有时是讽刺性的,有时是令人恐惧的。在1955年的水彩画《形式主义者的蛋》(Das Ei des Formalisten)中,他将东德文化政策的全能教义作为表现的主题,而标题则借用了西班牙“哥伦布竖鸡蛋的故事”。阿尔滕伯格展示了一个能让人回忆起笼子的房子,他画了一幅建筑的立面,并把它“镶嵌”到一个被人所占据的巨大的椭圆形的蛋中。这个同样被打开的蛋的立面,看起来像一个居住着古怪居民的细胞,里面的一幢带有柱廊和加盖屋顶的建筑,让人想起20世纪50年代流行的“文化之家”。阿尔滕伯格想要表达的是,当艺术家描绘出一幅与客观现实相似的画面时,就会自动面临一个进退两难的局面,因为绘画毕竟不是客观现实。事实上,这幅作品暗示了社会主义现实主义创作的困境:如何定义“现实主义”,又如何定义“社会主义”?这幅画暗示了在社会主义现实主义主导的东德画坛,艺术家创作一幅画而不被指责为“形式主义”是绝对不可能的。

阿尔滕伯格是德国战后真正独立的艺术家之一,他的那些始终拒绝意识形态制约的作品,因其所透露出的深刻反省和悲悯之情而直抵人的灵魂。这种具有普世意义的作品,总是可以穿越历史、政治和体制等人为设置的种种屏障,彰显出长久的历史价值。

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0