- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

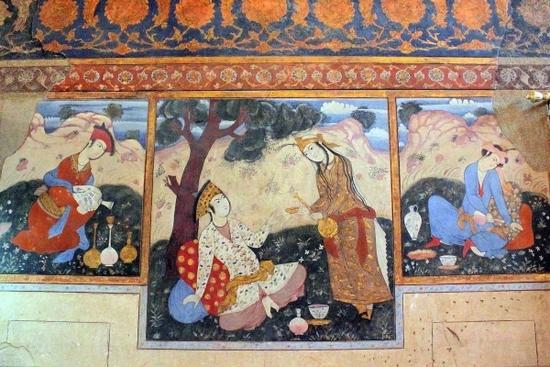

天津美术网讯 阳光炽烈,狭长水池尽头的就是那座据说是纯波斯风格的宫殿了。视线没障碍,可以毫不费力地掠过百余米的碧翠水面,再穿过二十根通透空灵的柱子——哦,不对,是四十根,另一半明明在水里映着呢。经过池边,那石柱上托举着狮子头的女石像那么健康自然地坦裸着上身,一头卷发柔美活泼,与一旁毫无威严感的狮子对置着,很有喜感。

坐标伊斯法罕,眼前这座的四十柱宫建成于1647年。那正是萨法维王朝时期,波斯细密画也到达其巅峰。这个王朝诞生了最杰出且长寿的细密画大师贝赫扎德,他生活的年代也正是欧洲文艺复兴前期。曾有人把他与乔托和波提切利相提并论。

殿内墙上细密画是它最好时光的见证。那幅表现“塔赫马斯普一世接见印度国王胡马雍”的大画看得我神往。 画上,主客两人居于正中,塔赫马斯普的两边坐着萨法维王朝的达官显贵、排列着骁勇战士和猎鹰,胡马雍身后是手捧礼物的侍从,坐者为吹拉弹唱的乐师。这幅作品的结构几近对称。据说,那是因为塔赫马斯普一侧的官员要比胡马雍一侧多,为了保持画面的平衡感,细密画师们在这位印度来访者侍从们的旁边并排画上了更多的音乐家。在我看来,倒是这些音乐家和他们手中的笙管笛箫的有趣度远胜了威严的武士与兵器。把酒当歌,以酒侍客。有些细节真是好笑,喝多了的客人放浪形骸,那份自信、自得、自在几乎要跃出墙面,又像是邀你上墙去同饮共唱。

与歌舞升平的题材相比,我更爱另一面墙面上那些眼含春波的波斯男女情侣。他们的神情、持酒具的姿态、衣纹色彩,似可窥见古波斯过往的风情。

这个城市有过它自己的细密画大师——谢赫·穆罕默德。他能够在画中加入只属于诗歌的激情,重拾远溯至成吉思汗时代几被遗忘的古代技法,先于众人,勇敢地画出了亚历山大偷窥裸体、席琳在月光下沐浴这样的禁忌题材。他还画 乘着飞马的先知、搔痒的国王、酒醉的教长。最厉害的是,他最终让整个细密画界接受了这些形象。也同样是这位大师, 在晚年时却认为自己前三十年间所画的每张图画都是污秽而渎神的。他不惜彻底推翻自己一手创造的艺术,奔走于各个城市,在宫殿、图书馆和藏宝阁里搜寻并销毁出自他手的所有抄本。他焚毁了阿巴斯·米尔扎王子位于加兹温的庞大图书馆, 只因为里面收藏了千百本他画的书册。这位极度痛苦而悔恨 的大师,最后竟然在那场惨烈的大火中被活活烧死。

这一切听起来真是惊心动魄,复又叹息不止,让我站在这些大画前好一阵回不过神来。

但倘若不了解菲尔多西的《列王纪》、鲁米的《玛斯纳维》、萨迪的《蔷薇园》和《果园》,甚至连哈菲兹的抒情诗也没读过几句的话,恐怕是无法明白这种绘画与文学的交 融,也无法进一步明白情爱是如何定义宗教的崇高感的。

表现哈菲兹情诗的细密画在很大程度上是“借助世俗的爱情表现宗教的虔诚,烘托出神爱的崇高”,这是大师们甘冒失明的危险而渴望达到的细密画的最高境界。奥尔罕·帕慕克在动手撰写《我的名字是红》之前花掉六年时间大量阅读,观看各种美术作品,他说:“我不觉得那是调查研究,相反,我乐在其中,非常享受。”

据说,四十柱宫内的所有壁画全部使用天然颜料绘制而成,一些是矿物质颜料,比如活性白土、有色矿泥甚至金粉。一些是西亚特有的诸如胡桃木、茜草这样的草本颜料, 还有一种奇特的动物性颜料。壁画中还会使用纯度相当高的阿什拉菲金,再由阿拉伯胶糅合而成。 经过了细密师的配色,我们才得以看到那些玫瑰红、印度 绿、番红花黄,那些赤橙黄绿青蓝紫的马儿、山丘和天空, 以及永如白昼一样明亮的夜色。

我经常端详从伊朗拎回的两样东西:一样是细颈圆身钴蓝色的花瓶,另一样是寸余长的牛骨首饰盒。 我钟情于花瓶的色彩和纹样,更轻叹那首饰盒面小画舒适养眼的细密画线条。

那只花瓶,基本上是把波斯清真寺的主色调带了回来。那些色调和纹样同样妆点着清真寺的穹顶和墙壁,色彩也同样被用于细密画,特别是工匠频繁使用的经典蓝和绿。产生这种色彩的钴蓝,来自本地。这种钴蓝的技艺后来也经由波斯匠人传入中国,催生出后来广受欧洲贵族迷恋的青花瓷。?

直到今天,我还清楚地记得挑选它们时的情景。穿着白衬衫、蓄着浓密胡须的中年画师穆罕默德先生从他的小画桌后起身接待我们。店铺不大,但有两层,就在伊斯法罕伊玛目广场旁边有着拱廊的小巷子里。几十米开外就是世界第二大广场,眼下它叫“伊玛目广场”,但并不妨碍人们 有时习惯叫起它的曾用名,“国王广场”,那是伊斯兰革命前的名字。

广场在英文里一律标成Naqsh-E Jahan Square。Naghsh是波斯语中的“窗户”,Jahan是“世界”的意思。穆罕默德做起生意来很有耐心,不卑不亢,还颇有几分诗人的骄傲。 画师的神情好像在说,经他手绘制成的细密画自是物有所值。他打开玻璃柜,取出一只牛骨小盒,指着盒面上的小画 不紧不慢地说:“就凭这幅小图,它应该配得上你最心爱的那件首饰。” 那是一只仅有黑金两色的细密画盒。

画面中,两匹体格健硕的高大骆驼从清真寺门前走过,气宇轩昂地经过一个普通的夯土院落,背上满是辎重。骆驼们看起来神情怡然。不过寸余长的空间,居然被绘进了五个人物,分列在前景、中景和远景。那种平顶的土夯房在今天伊朗乡村依然常见,也屡屡出现在阿巴斯的电影中:干燥通风的二楼露台可以晾晒被子,敲打波斯地毯,还可与下面的过路人闲聊天儿。

悬挂在墙上的那些玻璃框里,细密画描绘着熟悉的古老故事和场景,也有些画面是日常生活。其实,退回几百年,细密画并不是为了让普通人买回家去,挂在墙上装饰他们的生活。它们的主顾是贵族和皇室,目的是为了荣耀神明,所以每位细密画师会把心中的虔敬,化为松鼠尾毛笔尖的每一笔线条和每一次用色。

数百年前,与书籍插图无关的“仿细密画”是一种贪图个人小利牺牲艺术水准的行为,为正统所不齿。萨法维王朝有位疏于政务的君主塔赫玛斯,他以君主的权势,令身边迅速聚集起大批与这门艺术相关的才俊,上至诗人、宫廷画 师、书法家,下至着色、格线、镀金和装订的专精者。但最终,这位君主却突然隐遁到宗教世界中,其直接后果是那一大批在宫廷画坊里创造过奇迹的大师及他们的学徒无不陷入潦倒。与之相生的,就是这门以“崇高感”为己任的艺术,也不得不以某种败相卷进滚滚世俗红尘之中,在世相中变得粗鄙起来。?

“他们有些人北上进入了乌兹别克,有些到了东边的印度,有些则到了伊斯坦布尔。有些人转行做了别的工作。有些人则投靠了相互为敌的各个王公和总督,开始在他们手下 绘制一些巴掌大小的书籍,其中最多也只有三五页插图。到处可见书写潦草、仓促绘制而成的廉价书本,正好符合那些普通士兵、粗俗帕夏和娇宠王子们的品味。”

帕慕克在《我的名字叫红》里这样写道,“有一些尚未放弃绘画的大画师则制作单张图画贩卖,那些画甚至不属于任何一本书,不属于任何一个故事。观察那些单张图画时,你不会去考虑它是哪一个故事的哪个场景,你会去欣赏图画本身,纯粹是为了饱饱眼福。”据说那个时期,战争和交媾的图画最抢手。

廉价引发成本的一降再降,有些人干脆只在未上胶的粗纸上画黑白画,连细密画最以为傲的色彩都省了。?

“女士,请来看看,”我的思绪被不知什么时候走过来 的穆罕默德的声音打断,那片牛骨上已经多了一张生动的脸,我猜那是一位先知或智者。虽是寸余之作,但帽子、头 发、须髯、五官皆生细腻之感,让我想起那句“豆人寸马,须眉毕现”。“这个送给你,”画师这回笑盈盈地说。我立即转身买了那只牛骨首饰盒,算是投桃报李。

不久前某天,我在北京东四一间老房子改成的小酒店里见到了一位来自乌兹别克斯坦的年轻细密画师。他刚刚从厦门的“世界手工艺博览会”上回来。那些美丽的细密画摊满了他整个床铺。他说,可能是因为很多中国人对细密画的了解非常有限,所以好奇的人很多,现场很热闹,但买的人非常少,那些躺在床上休息的细密画此次只好陪他一起打道回府。他那有点挫败和失落的表情溢于言表。我不知如何安慰,便鼓励他开个网站,打开推广和销售的思路,他礼貌地笑笑说:“时间还是要用来多画画吧。”后来,我又看到了他在大英博物馆里与那些伟大的雕刻合影,去日本仓敷市参加伊斯兰艺术展,照片里的他,脸上倒是挂着盈盈笑意。

帕慕克曾说,“我把我看过的细密画里不可胜数的细节都放在了小说里。。。。。。不过今天西方化的大趋势下,很少有人记得他们了。我的小说是想对这些被遗忘的故事和无数美轮美奂的图画致敬。”的确,几百年过去了,细密画的辉煌似乎永远静止在了某个时间的坐标上,无法超越。?

这门艺术始终是手眼心脑的细密合作,费时日、吃工夫的特性是不变的,变的是时代周遭,后者足以颠覆当代细密画师的学习方式、社会身份和谋生手段。从前,他们是 “细嗅蔷薇”的安静匠人,为皇宫贵族和宗教场所绘制订件,是这个艺术品类生态链上本分的一环,内心饱含的是对信仰的莫大虔敬,日以继夜,不少人终成大师。今天的细密画师则大多在学校学习,主顾们,也早已今非昔比。(作者 崔薇)

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0