- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

木版水印:完美再现国画神韵的手工印刷术

天津美术网讯 车水马龙的延安西路上,一栋深灰色的现代化建筑二层一间教室大小的工作室里,十数人或坐或立,日复一日从事着一项古老的技艺——木版水印。不知是因为氤氲的水汽,还是每个人脸上那种心无旁骛的神情,这间屋子里时间的流动好像和外界不太一样,显得有些隔绝。

朵云轩自开业起即奉行“新裁别出,精益加精”之宗旨

一百多年前,一家名为“朵云轩”的笺扇商号在上海河南路上开张。“朵云”是书信旧时的雅称,店如其名,商号所经营的业务极尽江南文士之风流,奉行“新裁别出,精益加精”之宗旨,制售各色名笺、名扇和文房用品。朵云轩自创立起就从事信笺、画笺的木版水印印制,技艺传承至今,就有了开头朵云轩木版水印室中如今每日上演的场景。

木版水印源于雕版印刷术,可以追溯到隋唐时代,宋元时多用于书籍插图印刷,到了明末,胡正言的十竹斋创造出“饾版”、“拱花”等复杂工艺,木版水印更臻丰富精妙。“饾”为堆叠之意,“饾版”术即彩色套版套印技艺,即按画稿上的不同色彩雕制成不同模版,再对照原作,给各块版上色依次进行套印或叠印。

利用“饾版”术复制水墨画可以达到乱真的境界,因此木版水印作品素有“次真迹一等”的美誉。这项技艺不仅是保存传世名作的手段,普通人也因此可以欣赏和收藏国画大师们的杰作。 朵云轩是国内最大的木版水印机构之一,另一家是北京琉璃坊的荣宝斋,有“南朵北荣”之谓。

钱松岩《爱晚亭》木版水印

林玉晴是现在水印室资历最长的师傅,也是“朵云轩木版水印技艺”的非遗传承人,做水印已经四十多个年头,2008年退休后仍被返聘回来带徒弟。她曾听单位的老师傅讲起一桩轶事。当年,画家钱松岩(1899~1985)得知朵云轩想要复制他的水墨画《爱晚亭》,欣然出借原稿。复制完成后在朵云轩的商铺里售卖,钱松岩竟上门兴师问罪,说“人家告诉我你们把我的画卖掉了!”工作人员解释无果,拿出悉心保存的原稿给他看才平息了风波,更令人称奇的是,他甚至觉得木版水印好过原作。

为什么木版水印无法被机器印刷替代

画家本人的不吝称赞是对木版水印这项工艺的肯定,背后是木版水印技师们经年累月磨砺出的手艺和无限的耐心细致。傅雷在1960年写给傅聪的家书中说:“木刻水印在一切复制技术中最接近原作,工本浩大,望珍视之。”

宋人《消夏图》木版水印,纵24.5cm,宽15.7cm。

印制宋人《消夏图》的66块饾版。

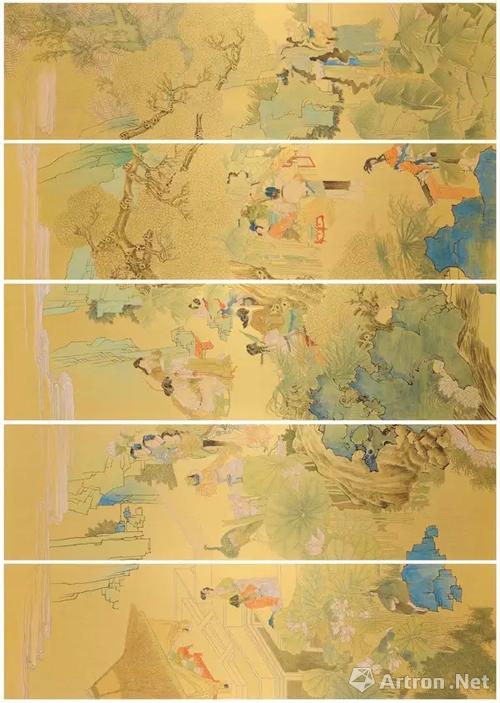

木版水印的三道工序(如果细分则有三十多道),勾描、雕版、水印,对技术都有极高的要求,通常由不同的人承担,而每面对一幅新的作品,需要的技术在细节上都会有所不同,所以哪怕一辈子专攻其中一项,在职业生涯的尽头也仍需不断学习。印制一幅画作的整个过程耗时极长,少则几月,多则数年。朵云轩上世纪50年代末印制的小尺幅作品《宋人消夏图》,纵24.5厘米,宽15.7厘米,分版就达66块之多,套印数百次;2010年完成的献礼世博之作《群仙祝寿图》挑战了木版水印有史以来的最大尺幅,并首次采用金笺纸这一材质,作品总宽720厘米,高206.8厘米,分版超过2000块,制作历时8年之久。

“镂像于木 印之素纸”的木版水印被称为印刷术的“活化石”,意指其数百年来无论工具或技法都仍与古代印刷如出一辙。时至今日,木版水印的基本工具仍由技师亲自制作,并通过口传心授,代代相传。譬如水印所用的棕刷、棕耙,雕版所用的拳刀、圆刀等等皆是如此。但作为一门技艺,木版水印又从诞生之始就有着顺应时俗的韧性。明人李克恭在胡正言的《十竹斋笺谱》序言中指出木版水印的第一要义,即“画须大雅,又入时眸”,朵云轩在复制画作时,也都会选择艺术造诣突出,又符合当代人审美的作品,因此木版水印又有着穿透时光的现代魅力。

然而,作为一门纯手工技艺,木版水印不仅需要投入大量的人工,在用料方面也十分考究,成本居高难下。为最大程度还原原作,选用原作所采用的绢、宣纸、高丽纸等材质,以传统的国画颜料和有一定年份的油烟墨、松烟墨进行印刷。不仅如此,由于木制雕版容易磨损,一套版至多也只能印百余份,与追求效益的现代生产方式完全背道而驰。另一方面,除了少数在收藏市场上被争相竞逐的名作,大多数木版水印作品的售价并不高,甚至与机器印刷的高仿品无异。

朵云轩木版水印中心主任郑名川。本文人物图片均为澎湃新闻记者李丹摄。

朵云轩木版水印中心主任郑名川是毕业于中国美术学院国画系的70后,2000年大学毕业就入了行,专攻勾描,《群仙祝寿图》的摹稿就出自他之手。2008年非遗申请成功的时候,纪实频道曾为朵云轩木版水印拍摄了一部纪录片,郑名川始终记得里面的一句旁白:“木版水印看价格就像一群大厨辛辛苦苦做了一桌菜,最后卖了个盒饭价。”

无可否认的是,随着技术革新,现代印刷品在图像层面的准确度也许会胜过木版水印。并且,木版水印的受众范围很小,事实上,听说过这种工艺的人都很少,何况不论用于收藏还是装饰,艺术爱好者们都有非常丰富的其他选项。如果不是人们文化传承的自觉,木版水印技艺或许会在市场竞争中淘汰、消亡。

但是,手工制造有着机器生产无法替代的东西。郑名川认为,翁同龢后人、著名收藏家翁万戈对木版水印的评价十分中肯,翁万戈说,现代印刷品印得再好也是印刷品,但木版水印的作品还是美术品。木版水印的最大优点是水墨、色彩可以渗透到纸背,这是油墨浮于表面的机器印刷无法做到的,传统材料的采用使得木版水印作品能够保存的时间更久远。更重要的是,其中所包含的人的情感和温度,让水墨画难以捕捉的神韵得以灵动再现。

林玉晴和她的四十年水印生涯

尽管完成的木版水印作品上不会留下技师们的姓名,但是他们的价值却会融入作品之中:专业的收藏家们会知道荣宝斋或是朵云轩的某一幅画印过几次,哪一次印得最好,不同批次的作品在拍卖时的价格有时相去甚远。而要成为一名手艺精湛的木版水印师,需要付出的努力是难以估量的。

林玉晴正在印制张大千的写意画《泼彩山水》

林玉晴眼下正在印制的是张大千的写意画《泼彩山水》,采用高丽纸,分60多块版,每一块版要重复印好几次,完成需要大半年的时间。“这种很厚重的色彩画家是用一小碗一小碗的颜料直接倒在画纸上的,我们没法这样做,所以要一层一层反复地印,做出层次感,很费时”,她一边介绍,手上的动作却没有放慢。每印完一块版,还要用蘸水的毛笔将木版的轮廓留下的印口跟画面衔接起来。因为画幅大,需要从早到晚站着工作,但经过了四十多年的水印生涯,她已经习以为常,并不感到十分吃力。

水印的技巧说起来似乎并不复杂,用棕刷、毛笔把水墨和颜色掸刷在刻好的木版上,将画纸覆盖其上,以棕耙砑印,如此往复成千上百次,最终叠印出肖似原画的作品。但实际上,看似简单的几个步骤中玄机密布:每一次套版时手工固定的位置都要非常精准,每一次拉开纸张时的力度和方向都要做到完全一致,任何的失误都是差之毫厘失之千里;掸色、砑印的手法、色彩的运用、水分的控制处处都是学问。因此,即使是刻得上佳的木版,不同的水印师傅印出来效果都不一样,而且并不仅仅是熟练与否的差别。

林玉晴1972年参加工作的时候还只有18岁,梳着两个大辫子。因为姐姐去了黑龙江农村插队,爸爸去了贵州,她得以留在上海,被分配到朵云轩的木版水印室从事水印工作。

“刚开始是三年学徒,不好谈恋爱,不好请假,工资第一年十七块八毛,第二年十九块八毛,第三年二十一,三年才能满师。如果中间谈恋爱,领导要找你谈话延长半年,甚至于开除。那时候环境也很苦,冬天天气冷,要生火炉,一个房间生三个炉子,一天下来鼻子里都是煤灰。头顶上四个喷雾器从早到晚在上面转,房间里像澡堂子一样,云雾缭绕。” 回忆起四十多年的往事,她十分感慨,仿佛旧日光景就在眼前。

从刚进单位开始,林玉晴就是当年那批水印师中的佼佼者,四十年光阴流转,如今还在印画的只有她一个人了。“每个人对画面的理解是不一样的,有天赋的成分,一定要有悟性”,林玉晴说。她刚参加工作的时候,会在下班后自己学习书法、画画,她认为这对提高水印技艺很重要,“不一定要画得一模一样,但至少每个画家的特点、他用笔的基本方法要理解,画稿的来龙去脉、层次感,关关节节都要搞清楚。只有看清楚了,才能在版子上做出来。”她还庆幸自己那一代师父多,工作中只要有心就可以学到各个老师傅的长处。现在,水印的工作环境比起过去有了很大的改善,她每日所做的就是尽己所能把毕生经验传授给年轻的徒弟们。

林玉晴自始至终都觉得做水印是一件很开心的事情,就像在版子上作画,尤其是印写意画时,十分轻松惬意。一张画完成如果出来的效果好,那种快乐的心情更是难以言喻。水印和技师的心情和身体状态也有很大的关系,“心情好的时候做出来的东西很活,身体不好的时候印出来是没有灵气的。”她看起来比实际年龄年轻得多,说话间也总是带着温和的笑意,快乐显然不仅是她工作的秘诀,也俨然成为了她人生的底色。

“因为喜欢,也就做了一辈子。” 林玉晴轻描淡写地总结了自己一生的工作,就像在陈述一个平平无奇的事实。

木版水印室的年轻人们

林玉晴是朵云轩的木版水印中心硕果仅存的50后,另外还有几位60后、70后的大师傅承担较为精难的雕制、印制工作,而近几年,80后、90后的年轻技师逐渐占了多数。对于在计划经济年代参加工作的那代人来说,坚守岗位直至退休或许并不少见。然而,在充满了喧嚣与躁动、到处是诱惑和选择的当下,选择进入这个行业的是一群怎样的年轻人?他们又能否将木版水印这样一门古老而寂寞的技艺作为终身事业?

90后水印师陈婕

陈婕是林玉晴带的其中一个徒弟,是个90后,但已经有8年的工作经验,是年轻一代的水印师中入行最早的。她参与过《群仙祝寿图》的印制,现在大多数时候已经可以独当一面。2007年的时候,她因为老师的推荐过来实习,那时候的水印室除了林师傅还有很多老师傅,做活的时候感觉像手工劳动课,觉得蛮有趣的。“本来快高考了,我当时冒出个念头,想着为什么别人都上大学我就也非得上大学呢,上完大学不还是要找工作吗,结果就直接留下来工作了。”工作后意识到艺术功底的紧要,她还是利用业余时间,先读了书法专科,又学了国画。陈婕觉得这份工作虽然有时候有些枯燥,可每次印新的画又是完全不同的体验,表面重复单一内里却又充盈着新鲜感。

她开玩笑说自从做了这份工作,自己现在已经跟社会脱节,跟一般的90后完全没有了共同语言。爱好也变得像老年人一样,喜欢去早上五点半开始摆摊的古玩早市,还有就是去看画展。朵云轩印的木版水印作品时常会被借去展览,她有时间都会去看,因为那些画“在水印台上和装裱好了以后挂起来感觉是不一样的”。

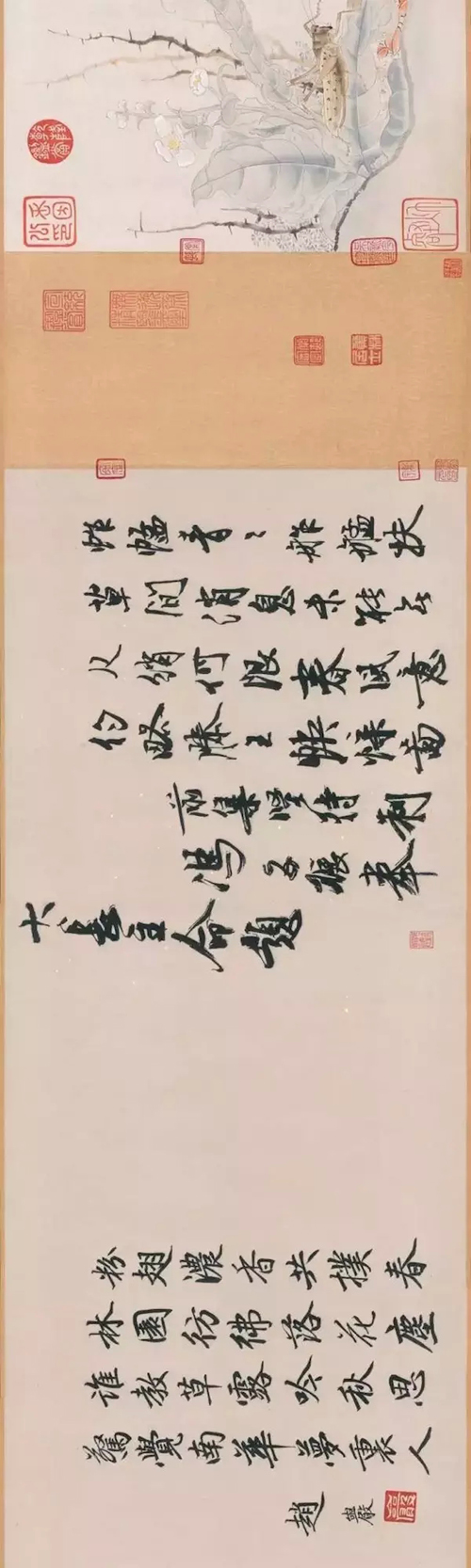

去年,她特地请假跑去故宫看人气爆棚的“石渠宝笈”特展,每天排很长很长的队进馆,“我本来是想去看我们这边印的《写生蛱蝶图》,年代久了画总归会有点斑驳,看到的印刷品会有一点失真,比如蝴蝶翅膀上的纹理,淡一点的颜色可能看不出来了,看到真迹观察仔细的话就可以看出来到底有没有那一笔。”不巧的是,她去的时候正好遇上展品更替,“这幅画前一天撤掉了,就差一天。”

朵云轩木版水印中心“传习室”

国画专业出身的孔妮延自2007年大学毕业就开始从事勾描,现在已有9年工作经验,朵云轩新近的代表性作品赵昌《写生蛱蝶图》就是她勾的。不算图章,这幅纵27.7厘米、横91厘米的手卷共分了114块版,分版、勾描用了两个多月,勾、刻、印整个周期耗时两年。分版的基本原则是一色一版,由于画面中的蛱蝶色彩丰富,又要纤毫毕现地模仿原作的笔触、深浅,一只小小的蝴蝶就分了15块版。

早年,勾描师会先用透明玻璃纸覆在原作上面描摹,然后再把雁皮纸覆在玻璃纸上摹。因为市场经济的作用,现在的名画全都价值连城,已经几乎不可能借出来了,所以现在一般直接将雁皮纸覆在复制品上面摹。雁皮纸是一种半生熟的宣纸,是最适宜用于勾描的纸张,现在市面上已经无法买到,孔妮延刚工作的时候计算过,朵云轩库存的雁皮纸足够用到她退休。

孔妮延说,勾描的最大难点在于重现原作的笔法,要做到形准、神像,如果不懂画理是摹不来的。除了国画基础和线条功夫,还必须对书法、篆刻有深刻的理解,“摹印章首先要理解书法的起笔运笔,和每一笔之间的衔接,有些线条的变化是因为刻章的刀法导致的,所以也需要懂篆刻。”仅仅是在《写生蛱蝶图》这一幅画上,就有39枚不同年代、字体的印章。

在孔妮延看来,勾描这份工作对于一个以国画为志业的人来说是再好不过的。通过长期描摹名作,不仅可以练习线条功夫,并且可以反复去领悟古代名作。“越是优秀的国画家,他的临摹往往是贯穿一生的。”

80后雕版师王东巧正在刻版

王东巧在大学里学的是版画专业,毕业后的前三年在杭州学雕版,来朵云轩专攻木版水印的雕版步骤也是第三年,目前还在刻信笺的阶段。勾描控制的是笔,水印控制的是水墨、颜料,雕版控制的则是各式刀具。雕版师的工作就是要把勾描好的稿子原模原样地刻出来,把勾好的雁皮纸用浆糊反贴到梨木版上,通过揉搓去除纸质纤维令墨色更清晰地显现出来,等待阴干,接下来就是纯粹的手头功夫了。

要做到“运刀如笔”绝非易事,而勾描的时候画出一根细线条只需一笔,刻的时候却需要在原本就细如发丝的长线条两侧各拉一刀,让线条凸现出来,并且必须在刻的时候能够感受到线条的弧度和变化,否则刻出的线条就会显得呆板。王东巧现在已经可以十分自如地刻画细线条,但她自承还没有达到很高的技术水平,未来还有很多难关要攻克,所以并不会对这份工作感到厌倦。要接手像《写生蛱蝶图》这样高难度的作品,至少需要十年不间断的练习。

其实,木版水印室的这群年轻人性格旨趣各异,投身木版水印的机缘也并不相同,但无一例外都以虔敬的心情传承着这门技艺。用“一辈子只做一件事”的职人精神来形容他们身上闪现的光芒,或许有些言之过早。但是,他们认真、执着、从容地从事着手中的工作,并日复一日不断钻研,努力做到最好,这就是不折不扣的匠心吧。(记者 朱凡)

附:朵云轩木版水印作品:任伯年《群仙祝寿图》、赵昌《写生蛱蝶图》

任伯年《群仙祝寿图》

赵昌《写生蛱蝶图》

- • 教学有道人如其画——纪念萧朗先生逝世六周年

- • 郭书仁、张大功师生中国画作品展6月5日在吉林开展

- • 中国首个移动概念美术馆落户天津高新区智慧山

- • 著名邮票设计家邵柏林向天津邮政捐赠史料

- • 组图:天津书画家“易县太行山采风行”活动举行

- • 津皖翰墨缘-天津优秀画家作品展在黄山开展

- • 2016中国-东盟美术院校绘画艺术联展在天津开幕

- • 组图:国际知名艺术家程亚杰先生赴柬埔寨考察

- • 吉庆有余·刘国胜、李增亭花鸟画作品展将在津举办

- • 90岁高龄著名画家赵兵凯先生专程到金带福路参观

- • 天博推出明代中期吴门书画特展 文人雅士“画与书归”

- • “在花园”天津美院2016毕业创作展-产品设计篇

- • 向经典致敬 河东区首届临帖展在天津图书馆开展

- • “在花园”天津美术学院2016毕业创作展-本科篇

-

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

-

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

-

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

-

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0