- 公告

- 展览

- 讲座

- 笔会

- 拍卖

- 活动

天津美术网讯 大足石刻是重庆市大足区境内所有石窟造像的总称。开凿于初唐,历经晚唐、五代,鼎盛于两宋,余绪延至明清。迄今被公布为各级文物保护单位的石窟点多达75处,造像5万余尊,是集中国石刻艺术精华之大成的石刻群,堪称中国晚期石窟艺术的代表,与云岗石窟、龙门石窟和莫高窟相齐名。

大足石刻艺术之冠宝顶山,对于其主持建造者——南宋高僧赵智凤,七十余年营建,浩大的工程,却不见专门的历史典籍记载,亦没有常见的建造题记,也几乎没有详尽的史料记载。随着某一日嘎然而止的开凿声,停下了大规模的开凿。沉寂在山野之中,与野草杂树相伴,“大足石刻作”为石窟艺术史上最后的“绝唱”,历经朝代更迭、时代变迁,到底是谁发现了它,将它首度公之于众,逐步重回大众视野?

从重庆深山中走出的“世界遗产”

申遗成功近20年后,大足石刻“四百工程”(在全球举办大足石刻百场展览、百场讲座、百馆赠书、百集微视频展播活动。)在2018年6月于三峡博物馆正式开启,随之同月29日在四川美术学院美术馆开启高校首站——“回向:大足石刻图像与历史文献展”。展览主题“回向”意为:回小见大,回旧见新。“回到大足石刻一些微小的雕塑,见到背后宏大的价值体系和艺术特色;回到历史,见到与未来之间的跨越。展览试图让我们的观众在今天去体验大足石刻在时空跨越当中的特有的价值与特征。”大足石刻研究院副院长刘贤高对雅昌艺术网说道。

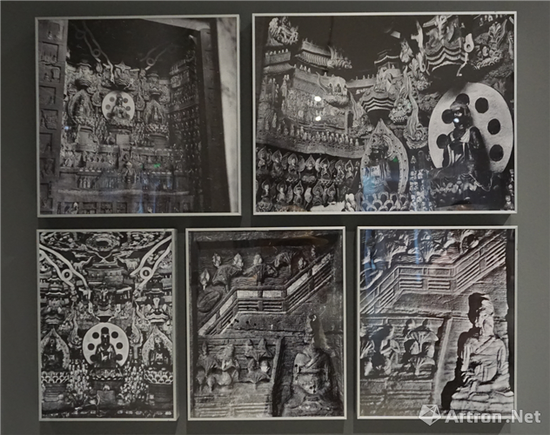

“回向”展览共分四大单元:第一单元“金石/文献:大足石刻发现之旅”,第二单元“图像/造像:未曾见过的大足石刻”,第三单元“匠心/流响:从大足石刻到收租院”,第四单元“再现/重构:新视觉下的大足石刻”。展览以图像和文献展出为主,共展出大足石刻南宋、明代石质文物共3件,大足石刻拓片7件(4件为原件),原件展出的《古文孝经碑》、《懿简公神道碑》拓片,原像翻制的大足石刻雕塑作品12件,群雕“收租院”作品局部,大足石刻清代(1818年)以来历史文献资料20余件,20世纪30年代至60年代所拍摄的大足石刻历史照片70余幅、以及现代艺术摄影、雕塑、视频影像,大足石刻三维测绘成果中的等值线图、白模图、VR体验等。

雅昌艺术网走进此次“回向”展览重回历史,从展览的图像与历史文献中梳理出两百年来(1818-2018)“大足石刻发现之旅”的三段历程:从一位代理县令的研究发现,拉开了“石窟艺术”的序幕;到著名建筑学家梁思成将“大足石刻”带出国门,国内外学者们纷至沓来的考古成果;以及特殊的地缘下,“大足石刻”与四川美术学院的艺术情缘。

一、张澍,第一位研究大足石刻的学者

1818年(清代嘉庆二十三年)的夏天,张澍作为代理大足知县来到大足,从而掀开了大足石刻研究的序幕。据了解,大足石刻只是在清百多年前的明代曹学佺(1571~1664年)在《蜀中名胜记》中,只字片语地记载了宝顶山和北山的简况。

张澍(1776—1874年),字百瀹,号介侯,嘉庆四年进士。他先后历任贵州玉屏、四川大足、江西芦溪等县知县,历3行省11州县,所到之处皆有政声。他是乾嘉时期著名经史学家、金石考古学家,其生平著述“高与人齐”。

张澍受前任知县委托更修县志,亲临宝顶山、北山和南山摩挲金石,考察石刻。而他的这一举动,被淳朴的百姓以为是县太爷想盗取宝顶山千手观音的金手,北山多宝塔内的金砖,辗转相传,从而便有流传至今的“张澍盗宝”的故事。

在大足半年时间的任期内,张澍写有《前游宝顶记》、《后游宝顶记》、《古文孝经碑考》、《跋赵懿简公神道碑后》等20余篇文章,多具学术价值。其中《前游宝顶山记》,还被其后任大足知县的王德嘉,书刻在今圣寿寺内。

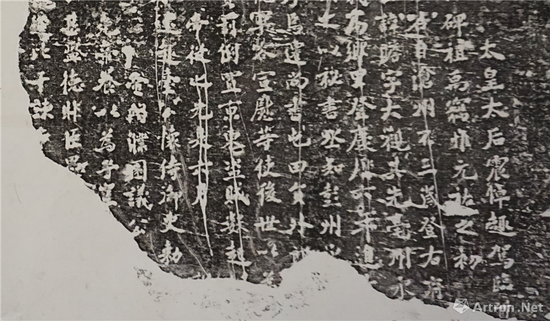

《懿简公神道碑》 拓片 宋(位于北山佛湾第104号石窟内),讲述碑主赵懿简公,即赵瞻(1019—1090),今陕西人,曾经做到副宰相位置,此碑主要记载了他的生平事迹和家庭情况,间及诸多重要历史事件,具有重要的史料价值,对于补史之缺和校史乘之误大有裨益。细节:由宋代的礼部侍郎范祖禹为之撰文,书写者是宋代四大书法家之一的蔡京。蔡京势败以后,世人厌恶他的人品,所以将他从“苏黄米蔡”中抹掉,用宋代的蔡香去取替他。当时群情激愤,曾搜扑各地蔡京所书一切碑榜,致使京书之碑榜几乎绝世无存。此碑亦称“蔡京碑”,为书法艺术珍品。

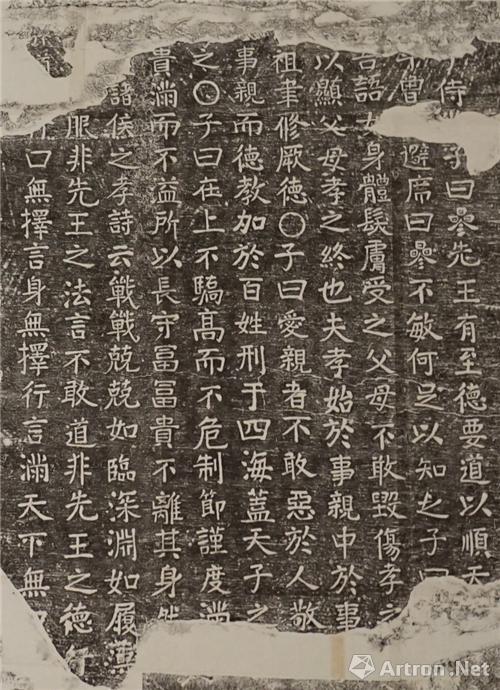

展览第一单元“金石/文献:大足石刻发现之旅”,所谓的“金石”即为大足石刻雕刻历程中非常重要的碑刻、铭文资料。原件展出的《古文孝经碑》、《懿简公神道碑》拓片首当其冲值得关注。

大足石刻还反映了在9世纪到13世纪佛教、道教和儒家思想的和谐相处局面。在展览第一单元部分还展出了在北山佛湾《赵懿简公神道碑》两旁内外窟壁上刻有范祖禹敬书的《古文孝经》。 《古文孝经碑》作为大足石刻中重要的碑刻之一,1945年大足考察团(详见后文)发现了这块碑刻,马横先生对这块碑刻的评价非常高,认为是“寰宇间仅此一刻”。

“孝道”被儒家学说认为是首要的人世伦理道德,主张“百行孝为先”。《孝经》又分《古文孝经》和《今文孝经》。在我国漫长的封建社会中,据传,秦始皇时,与儒家对立的法家人物掌权,搞了焚书坑儒,烧毁了儒家的全部经典著作,《孝经》也遭焚烧的厄运。刘汉王朝建立后,当初侥幸跑脱的儒生凭着记忆记录下来的《孝经》,叫《今文孝经》。后来,又在孔子的旧宅,发现了孝经的原文,就称为《古文孝经》。今文只有18章,古文有22章。我国自汉以后就有把儒家经典刻石的传统,称为“石经”。闻于世的有汉、魏、唐、蜀、北宋、南宋及清各代刻的石经。这些石经所刻的儒家经典有5种、6种、11种、13种不等,但都没有《古文孝经》。

碑文首行前书“古文孝经”四字,末行署款“范祖禹敬书”五字。南宋孝宗之世(1163—1194年)上石。民国三十四(1945)年,大足石刻考察团成员,著名金石学家马衡著有《大足石刻古文孝经校释》,称此刻始见于南宋王象之碑目,后人以为已佚。自王象之著录以后,湮没无闻者七百余年矣,乃世间罕有。所以马衡说是“寰宇间仅此一刻”,此话毫不过誉。在宗教石窟里面刻佛经是比较多的,刻儒家经典则罕见。这也是北山《古文孝经》的又一价值所在。此碑刻的学术、文献价值非常重要。

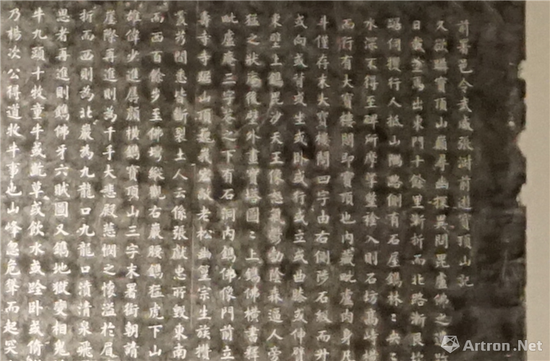

清代张澍《前游宝顶记》,文采优美,书法精美,刻工精湛,被另外一位知县王德嘉用楷书书写。

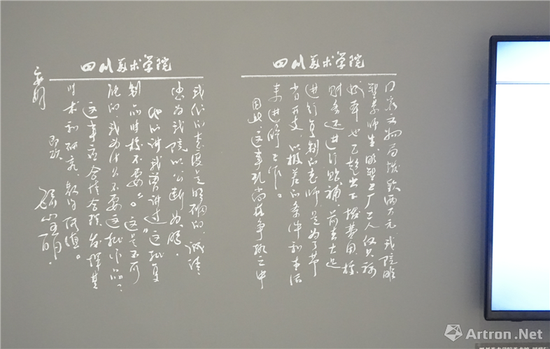

在这半年期间,张澍的诸多考察文章收载至《大足金石录》中。而《大足金石录》这部手抄本一直未得到刊行,很长一段时间不知其下落何处。虽然有专家曾在陕西的博物馆内知其下落,但是当时条件有限未能一睹真容。在这次展览中展出了《大足金石录》的文献复本。

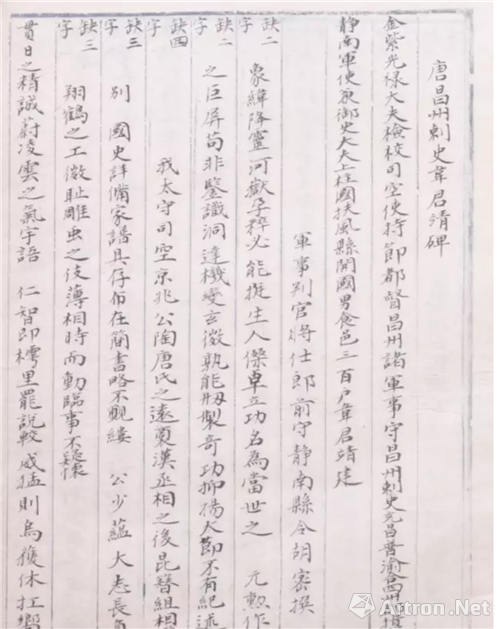

追逐这部原稿下落,现藏于陕西西安碑林博物馆内。2014年大足学国际学术研讨会上,来自碑林博物馆的专家对《大足金石录》进行了专题介绍,才知这部珍贵的手抄本有55页,内容上收录碑刻铭文、题记等四十五则,末尾附录有“大足人物志”。这些珍贵记载,对于认识大足石刻在清代的情况有极其重要的意义,如北山雕刻于北宋靖康元年(1126年)的孔雀明王窟,之前只知道雕刻匠师为伏元俊父子,其它捐资者字迹大多模糊,而在《大足金石录》中,清楚记录着这窟艺术佳作的一位重要捐资者为当时昌州典史刘安。

在大足石刻的历史上,张澍可谓是关注和研究大足石刻的第一位学者。

二、梁思成:将“大足石窟”推向海外的第一人

时间推移,八年抗战时期,国府迁都重庆,使节随行陪都,学贤云集巴蜀,友人避乱入蜀,给大足石刻面世带来前所未有的机遇。1940年,他39岁,就担负起以中国古建筑为主要研究对象的营造学社的重任。正在川康古建调查途中的他与刘敦桢等为代表的中国营造学社成员,听闻大足有石刻造像,便改变线路来到大足。那时等待着梁思成的大足石刻是饱经风霜、草木丛生,为期5天的调查,梁思成和营造学社的同仁们,仔细地漫步在千年之久的石窟艺术珍品前。

照片右下角便是后来享誉世界的建筑历史学家——梁思成 1940年在北山佛湾考察

照片中的北山佛湾一处晚唐造像密集区域,荒草丛生,造像龛窟下方崎岖不平,大小不一的石头,四处散落,梁思成便坐在一石凳之上,仔细地凝视着周围的造像,不经意间抬起头,几米外岩石上方的一龛造像,这一瞬间被镜头的瞬间所凝固。没有人知道,梁思成仰望着这些艺术珍品的时候,发出“真容伟巨,殆为国内首选”的赞美。而这张照片,70多年以后,被收录在梁思成一部叫《佛像的历史》著作之中。

大足石刻研究院院长黎方银透露,去年大足石刻研究院工作人员专程赴京,在梁思成第二任妻子林洙处,收集到梁思成等营造学社成员为大足石刻拍摄的150余幅照片,此次从其中精选了近70幅展出,展出的其他照片则出自四川美术学院等机构编纂的图录。

观无量寿佛经变相(局部) 梁思成特别提到这龛,大概因这龛造像内容与建筑上关联最多。

在北山,他们认为唐代代表作的观无量寿佛经变龛,“与敦煌壁画构图极相类似,最为可贵”,宋代代表作的转轮经藏窟,可谓是“石窟中别开生面之作品”。他们发现这里的宋代造像留存特别丰富,可谓是“国内已知宋代造像规模之最巨者”。而与北山佛湾遥相对应的宋代多宝塔,在梁思成一部著作中的《历代佛塔型类演变图》里,将其作为佛塔演变的一个典型实例加以列举。

北山媚态观音,如今风化严重,已经面目模糊了许多。但在当时面部轮廓清晰、活灵活现。

在宝顶山,他们面对这一规模巨大的造像群,深感震撼,并对他们的造像时间初步判断为宋、明两个时期,对于宝顶山的开凿时间历来是争议不止的问题,不过今天基本上认为是在南宋时期的淳熙至淳祐年间(1174~1252年),由大足僧人赵智凤主持完成。对于其间的部分造像也不由得发出赞誉之声,如释迦牟尼涅槃图(俗称卧佛),说到“就崖石凿佛涅槃像一躯,真容伟巨,殆为国内首选”。

此次调查给梁思成留下了深刻的印象,特别是迄今仍是大足石刻重要代表的北山和宝顶山石刻。1947年4月,他赴美国参加普林斯顿大学庆祝建校二百周年举办的国际学术活动中,他在“远东文化与社会”的研讨会上做了“唐宋雕塑”和“建筑发现”两个学术报告,受到极高的评价。接着他举办了图片和照片展,“以从未有人报导到过的四川大足石刻为主题,作了一场讲演。”当时与会的美国汉学家费慰梅曾说:“正是他首次把四川大足的雕塑艺术介绍给国际学术界的。”中国方面,参加这次国际学术研讨会的著名学者还有冯友兰、陈梦家、陈述、屈栋子等。

大足历为古渝之属邑,但大足石刻罕为巴渝人知。国府迁都重庆后,不时却有外国友人往观,很大可能与营造社的梁思成和同仁们首先造访相关。据“杨家骆《乙酉考》与大足石刻名世——兼述梁思成与大足石刻”一文提及:1997年,莫宗江先生还嘱莫涛告诉我们:“抗战期间,有一批日本‘文化学者’,花大价钱用玻璃版拍摄石刻”。战时的陪都鱼龙混杂,敌友难辨,日本“文化学者”巧取豪夺大足石刻不言而喻。于是可见,这时大足石刻开始为世人注视。(注:杨家骆,江苏南京人,我国现代著名的文献学家,毕生致力于中国古籍文献资料的整理与保存工作。曾创办中国辞典馆和中国学术百科全书编辑馆任馆长。1948年去台湾,先后任职于世界书局和鼎文书局。个人著作数十种,主编之书达1500余册。)

其他考察团

在这一时期,大足石刻还迎来了乙酉大足石刻考察团和四川大足古代石刻考察团。谈起乙酉大足石刻考察团的缘由,大足石刻研究院副院长刘贤高介绍:“因陈习删(1893—1963,重庆大足人,曾任新都县知事、广汉县长、成都市政府秘书、大足县临时参议会议长等。)通经史,善书法,因所纂《大足县志》在北碚印刷,引来杨家骆、顾颉刚、马衡、傅振伦等1945年组团考察大足石刻。”

考察团循艺术考古的科学方法,考察了北山、宝顶山石窟,查看了南山、石门山道、佛造像区。考察团历时7天,对北山、宝顶山石窟“编制其窟号,测量其部位,摩绘其像饰,椎拓其图文,鉴定其年代,考论其价值,以为可继云冈、龙门鼎足而三”,可以说“实与发现敦煌相伯仲”。他们在考察期间拍摄照片200余幅,摩绘200余幅,拓碑100余通,当时《大公报》、《中央日报》等几十家媒体跟踪报道考察情况。

展览第一单元有部分文献展示,第二单元“图像/造像:未曾见过的大足石刻”遴选了当时拍摄的的重要摄影照片,值得一看。

随之,1956年11月,为深入了解四川古代雕刻艺术,中国美术家协会组织中央美院、华东分院(中国美术学院前身)、东北美专(鲁迅美术学院)、中南美专(广州美术学院前身)、西南美专(四川美术学院前身)、中国雕塑工厂等12位雕塑家、美术史家,在大足、广元、安岳、成都等地开展了近两个月的野外考察的四川大足古代石刻考察团(下文详解),以大足石刻为重点参照,改写了美术界对我国雕塑艺术“唐盛宋衰”的观点。

展览现场,笔者试图在昔日的文献中窥见考察团们与大足石刻心灵的对话细节。一张张旧照,年复一年,不同的学者及考察团来到大足,被书写进了清代至20世纪60年代以来,第一单元“金石/文献:大足石刻发现之旅”中。

三、因缘际会:大足石刻与四川美术学院

四川美术学院美术馆副馆长秦臻在三峡博物馆首展曾对媒体埋下伏笔,“四百工程”第二站将走进四川美术学院美术馆,展览内容增加和川美的联系。“大足石刻对川美‘收租院’创作和现当代艺术创作都有很大影响,这次展览是学术史的梳理,可以让更多人了解大足石刻。”

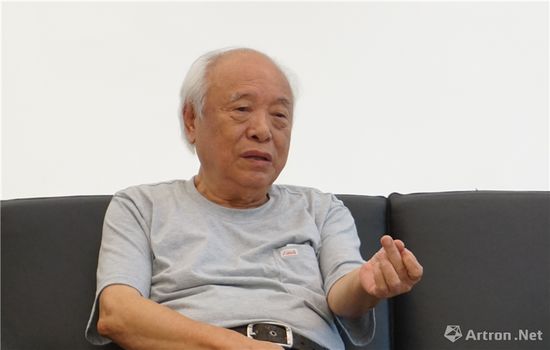

此次“回见”展览,笔者观察到贯穿此次展览四大单元,均与四川美术学院有着密切的联系。一位白发老者引起了人们的注意。他,饱经风霜,依旧精神矍铄的视频画面分别展出在展览第一单和第三单元展厅。他就是四川美术学院教授、著名雕塑家王官乙。

1,川美翻制的11件“大足石刻”雕塑为何珍贵?

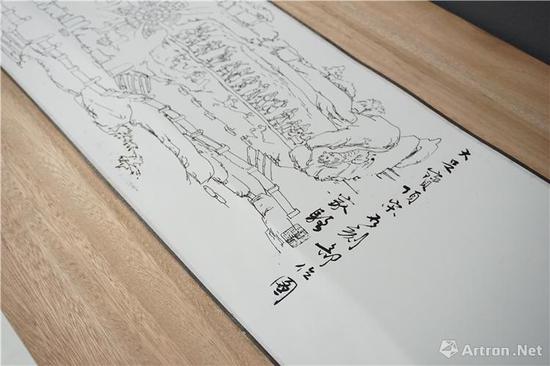

说起四川美术学院与大足石刻的故事,要从展览第一单元“发现之旅”的文献资料中查询,两封1985年四川美术学院院长叶毓山在中国美术馆《大足石刻雕塑艺术展》结束后写给主管部门的信关于“十五件复制石刻像”归大足石刻管理所的相关信件被展出。在信件中他提到:“为了节省开支,在条件艰苦的情况下,我们照常工作(大足石刻考察)。”追溯这段记忆,不得不提四川美术学院前身——西南美术专科学校于1953年成立,1954年李巳生(1923-2014,川美雕塑系教授,研究大足石刻的资深专家。)便组织师生考察大足石刻,其中就有叶毓山和王官乙。20世纪50年代,他和雕塑系师生先后多次到北山和宝顶山摄影、绘画、翻制雕像,翻模品运回学校陈列,大小件共上百尊,前后费时四年。

不得不说的是,期间师生们采用全国首创的白泥做模(注:直接在雕塑原作上塑模),在大足石刻造像原像上进行翻制或临摹,制得成品300余件。因其翻制方式,故这些翻制品是目前最接近大足石刻原像的作品,实为珍贵。“展览除了三件是大足石刻的文物,其余的都是当年川美师生翻制的雕塑,也都成为了文物。”大足石刻研究院院长黎方银在媒体见面会时提到。

笔者了解到50年代翻制雕塑期间,王官乙曾与其他六位同学:叶毓山、曾庆祥、李正林、刘万琪、嵇信群、邓道荣徒步(注:今川美老校区离大足石刻约120公里)到大足石刻考察学习。说起这批雕塑王官乙记忆犹新:“本身复制这批雕塑时很不容易,正是国家大练钢铁时期。文革时期,红卫兵会将这批雕塑作为封建迷信的牛鬼蛇神全砸烂。最终在我多方申请下,悄悄地保留下这11件,其余全部被砸烂了,留下来的都是非常不容易!”

2,“大足石刻”在《收租院》的运用创作

正是得益于50年代四川美术学院组织的原像翻制、临摹大足石刻造像工作,在参与主创经典大型群雕《收租院》时,王官乙教授从大足石刻汲取了丰富的营养并灵活运用于他的创作中。

《收租院》群雕于1965年10月问世,并在大邑和北京中国美术馆展出,盛况空前。《收租院》群雕实质是以解放前地主收租为题材,通过传统民间泥塑与西方雕塑技巧融合为一的创作手法,以情节连续形式创作出的一套从进院交租直到出院、人物众多、情节衔接的大型群雕作品。它由“交租”“验租”“风谷”“过斗”“算账”“逼租”“怒火”等七个部分组成,包含了两百余件真人大小的人物与道具。

“《收租院》114个人物该如何设计,大足石刻中宝顶山里庞大石刻群里连环性的画面,给了我们巨大的启示和借鉴。雕塑创作中需要很多细节来充实,我没想到的是大足石刻灿烂辉煌的千手观音有很多细节,右下角的人物向乞丐一样的表情这些都被运用到雕塑的创作中。”王官乙谈起大足石刻在《收租院》创作性的运用时对雅昌艺术网说。

群雕《收租院》作品凭借在写实雕塑中的把故事情节、实物布置等应用于场景的创作手法,在融合苏式现实主义风格和中国民间传统雕塑特色的基础上,开辟出了一条雕塑语言民族化的道路。正如中国美术史学家、美术评论家邵大箴所指出的,“《收租院》的作者们大胆运用中国古代民间庙宇泥塑的传统方法,进行现代大型雕塑创作,这在我国现代雕塑史上也是一大创举”。

近十年后,大足石刻历史上成功摄制的第一部影片《大足石刻》,由上海科学教育电影制片厂摄制在1979年成功发行。此片时长约30分钟,展现了20世纪70年代末大足北山石刻、宝顶山石刻的形貌。正是由四川省大足县文物保管所(大足石刻研究院前身)、四川美术学院雕塑系协助拍摄,四川美术学院教授李巳生、王官乙担当技术指导。

电影受到社会各界的关注,在港、澳地区,驻外使领馆招待会上多次放映。1979年6月的《大众电影》杂志,刊发了梁沾旋,《石刻艺术的珍宝——介绍彩色科教片<大足石刻>》,开篇这样写道:看了上海科影摄制的科教片《大足石刻》,我完全被那神态多姿的万千雕像吸引住了。这真是个奇迹,一千多年前的雕刻艺术就达到如此精湛高深,真不愧为我国文化艺术的骄傲。

3,新时期下的“大足石刻”

2013年4月1日,大足石刻研究院与四川美术学院合作,在四川美术学院设立了大足学研究中心。该中心工作的主要推动者,四川美术学院教务处处长王天祥谈起成立的背景说: “作为当时研究生处处长和学科办主任,践行川美植根本土学术传统,立足大足石刻作为巴蜀石窟高峰与引领的地位,进一步延续川美与大足石刻的学术渊源(收租院创作),从高等美术院校的学科研究与视觉文化研究的优势、从学校与大足石刻的地缘优势,推动成立四川美术学院大足学研究中心。”

川美在艺术史论本科专业下设立艺术与文化遗产方向,招收本科学生。在艺术学理论学科设立大足学与文化遗产方向,联合培养研究生。目前该中心已培养大足学方向硕士研究生10名。研究中心与大足石刻还联合举办学术活动,田野考察,教学活动等。不断挖掘大足石刻的内在含义,将古老的石刻艺术与现代视觉艺术相结合,并呈现出更加具有区域特色、内容更加丰富的石刻艺术。

第四单元“新视觉下的大足石刻”展示了以大足石刻作为艺术灵感的当代艺术创作和现代科技介入文物保护的成果,呈现新语境、新视角下对大足石刻的全新解读,体现出再现与重构、此时与彼时的相互交融,传统与现代、艺术与科技的彼此共生。笔者观察到四川美术学院副院长、雕塑系系主任焦兴涛的作品,四川美术学院新媒体系张小涛的作品也展示在其中。

展览跨时间、地域、媒介的文物、历史文献、当代艺术创作和科技成果融于一堂,既呈现大足石刻的历史风貌和科学考察研究史,又揭示当代艺术和科技对大足石刻新的解读、想象和重构。

时光斗转,“大足石刻”两百年来吸引着一批又一批学者、考察团、川美师生及青年才俊们前赴后继投入到大足石刻的研究考察工作当中,让大足石刻从深山中走出来,展示其特有的文化品质和艺术气质。在传承中创新,在创新中传承,让凝固在崖壁之上的文物“活”了起来。

赵国经、王美芳

¥ 0

赵国经、王美芳

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

王学仲:《垂杨饮马》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

何家英:《醉艳》

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0

萧朗:难忘十月醉金秋

¥ 0